1 0 0 0 サンホーゼカイガラムシの天敵の種類と発生消長

- 著者

- 松浦 誠 八田 茂嘉

- 出版者

- 関西病虫害研究会

- 雑誌

- 関西病虫害研究会報 (ISSN:03871002)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.21-24, 1971

本報では温州ミカンを加害するサンホーゼカイガラムシの天敵についての調査結果を述べた.<BR>捕食種として, ヒメアカボシテントウ, トビイロケアリ, チャミノガの3種, 寄生蜂として, ハネケナガツヤコバチ, <I>Prospaltella</I> sp., <I>Aphytis</I> sp. <I>Physcus</I> sp.の4種が認められた. 優占種はヒメアカボシテントウとハネケナガツヤコバチであったが, 前種はアシガルトビコバチ, 後種はマダラツヤコバチにそれぞれ寄生をうけた. これらの天敵の年間発生消長, 寄生様式, 攻撃発育態などの知見も述べた.

- 著者

- 森谷 潔 伊藤 真次

- 出版者

- THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- The Japanese Journal of Physiology (ISSN:0021521X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.6, pp.775-790, 1969 (Released:2011-06-07)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 11 13

Fatty acid composition of brown, as well as white, fat of the rat wasanalyzed. Oleic, linoleic and palmitic acids accounted for more than 80 per-cent of the total fatty acids in brown fat. The proportion of linoleic acidwas markedly higher and that of palmitic acid considerably less in the brownfat of female rats than in that of male rats. Although differences weresmall, palmitoleic, myristic and lauric acids were less in female brown fat.In white fat the sex differences were small. Total saturated fatty acids weresignificantly less in the males than in the females in both brown and whiteadipose tissues. The sex differences observed in normal rats disappeared 2weeks after gonadectomy.In brown fat of rats exposed to cold, oleic acid decreased progressively, while linoleic acid and to, a less extent, stearic acid increased. The propor-tion of palmitic acid was reduced 24 hours and 1 week after the cold andpalmitoleic acid progressively in the cold. The percentage of total satu-rated fatty acids decreased 24 hours after the cold, but tended to increase thereafter.Changes in the fatty acid composition of white fat of rats exposed tocold were small. The only acid to show a significant decrease was palmiticacid.Starvation for 5 days induced a relative decrease of palmitic acid andan increase in stearic acid in both brown and white adipose tissues. A decrease in myristic acid was observed only in brown fat and there was anincrease in linoleic and linolenic acids in white fat. In both adipose tissuestotal saturated fatty acids decreased significantly, but the changes weremore pronounced in white fat.

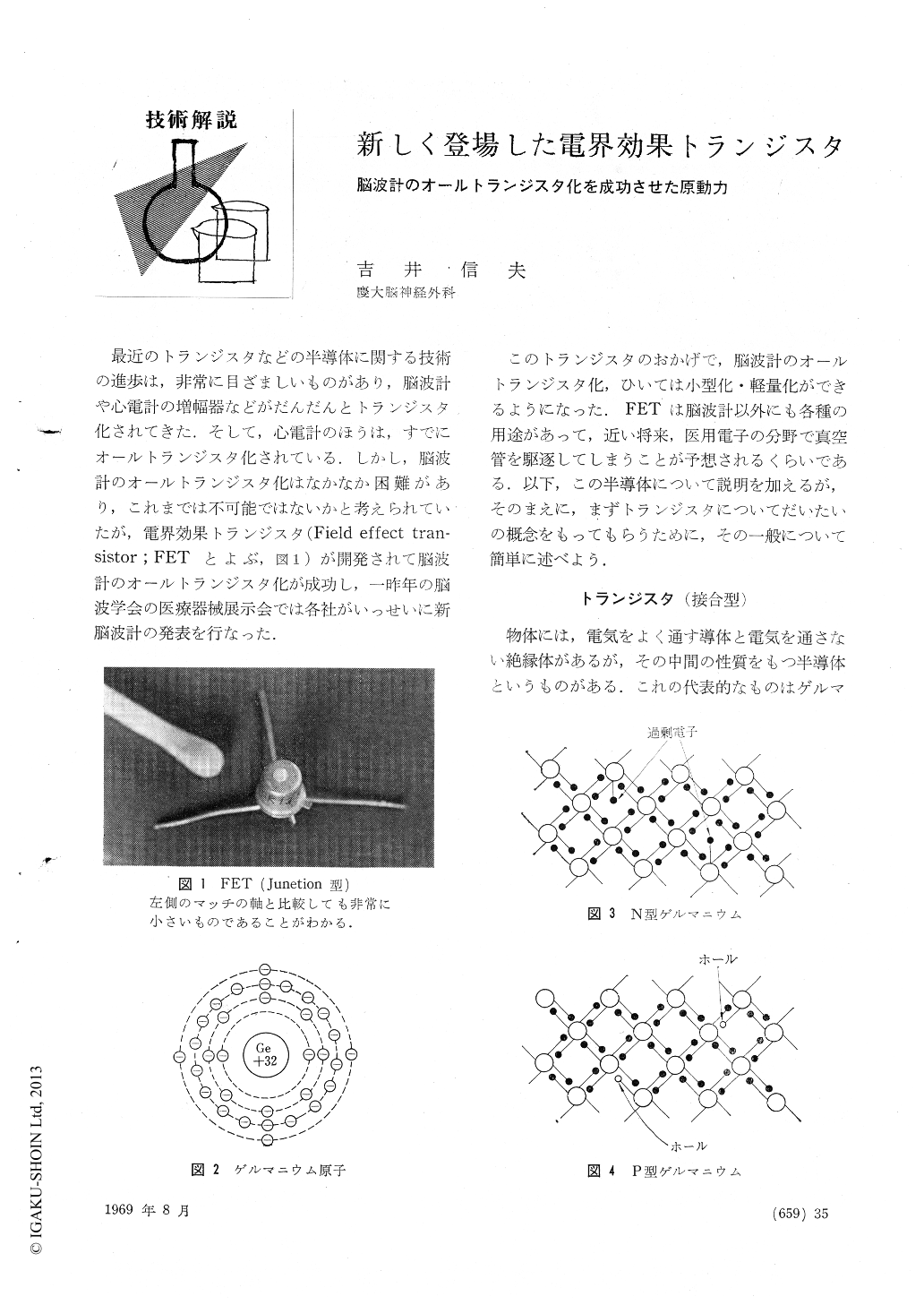

最近のトランジスタなどの半導体に関する技術の進歩は,非常に目ざましいものがあり,脳波計や心電計の増幅器などがだんだんとトランジスタ化されてきた.そして,心電計のほうは,すでにオールトランジスタ化されている.しかし,脳波計のオールトランジスタ化はなかなか困難があり,これまでは不可能ではないかと考えられていたが,電界効果トランジスタ(Field effect transistor;FETとよぶ,図1)が開発されて脳波計のオールトランジスタ化が成功し,一昨年の脳波学会の医療器械展示会では各社がいっせいに新脳波計の発表を行なった.このトランジスタのおかげで,脳波計のオールトランジスタ化,ひいては小型化・軽量化ができるようになった.FETは脳波計以外にも各種の用途があつて,近い将来,医用電子の分野で真空管を駆逐してしまうことが予想されるくらいである,以下,この半導体について説明を加えるが,そのまえに,まずトランジスタについてだいたいの概念をもってもらうために,その一般について簡単に述べよう.

1 0 0 0 OA 副腎皮質

- 出版者

- 一般社団法人 日本内分泌学会

- 雑誌

- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.Suppl.Update, pp.24-43, 2016-07-20 (Released:2016-08-25)

1 0 0 0 OA 他者に指摘されて初めて声の高さの異常を自覚した変声障害2症例

- 著者

- 村上 健 深浦 順一 山野 貴史 中川 尚志

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.27-31, 2016 (Released:2016-02-23)

- 参考文献数

- 20

変声は14歳前後に完了するといわれている.今回,20代で声の高さの異常を他者に指摘されて初めて症状を自覚し,当科を受診した変声障害2症例を経験した.2症例とも第二次性徴を完了しており,喉頭に器質的な異常は認められなかった.話声位は男性の話声位平均値よりも高い数値を示したが,声の高さの異常に対する本人の自覚は低かった.初診時にKayser-Gutzmann法,咳払い,サイレン法により低音域の話声位を誘導後,低音域の持続母音発声から短文まで音声訓練を行い,声に対する自己フィードバックも実施した.訓練は1~2週に1回の頻度で実施した.2例とも訓練初回に話声位を下げることが可能であったが,日常会話への汎化に時間を要した.個性を尊重するなどの学校社会における環境の変化が,本人の自覚を遅らせ,診断の遅れにつながったのではないかと推測した.

- 著者

- Susumu IKEDA Yoshito NAKASHIMA Tsukasa NAKANO

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.1, pp.1-17, 2019 (Released:2019-03-08)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 1

The three–dimensional (3–D) structure of crystals around the interface between massive potassium (K)–feldspar and quartz–feldspar intergrowth (graphic granite) of two samples collected from a pegmatite body in Ishikawa town, Fukushima Prefecture, Japan, was determined by X–ray computed tomography (CT). Based on the results and additional information obtained by serial thin section and polarizing observations, the formation processes of graphic granite and pegmatite bodies are discussed. The most important finding of the 3–D observation using X–ray CT is the very flat spatial distribution of the tips of the quartz crystals. The sharp interface between the graphic and single–phase parts suggests that the change from graphic granite to massive K–feldspar crystallization corresponds to the transition of the thermodynamic conditions at the growth front from non–equilibrium to equilibrium. This indication leads to a new model for the pegmatite genesis, that is, graphic granite forms at the marginal zone under non–equilibrium conditions shortly after the intrusion of magma due to rapid cooling by the cold host rock body and, subsequently, the crystallization of massive K–feldspar starts when the conditions at the crystal growth front reenter the ‘feldspar + melt’ field in the phase diagram due to the relaxation of the conditions. Other results related to the conditions of the growth environment with coexisting aqueous fluid, such as the connectivity of the quartz crystals, are also discussed, for example, the influence of the supercritical state on the nucleation of quartz crystals.

1 0 0 0 IR ヒメアカホシテントウの野外における捕食活動

- 著者

- 加藤 勉

- 出版者

- 東京昆蟲學會

- 雑誌

- 昆蟲 (ISSN:09155805)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.29-38, 1968

1960∿1963年の3年余にわたり, 福岡市のマサキの生垣に発生したL. corniとC. japonicusを中心とするカイガラムシ類の消長とそれらを捕食するヒメアカホシテントウの活動状況についての調査を行なつた.その結果, この生垣においてはヒメアカホシテントウは秋から春にかけてはL. corniをはじめChr. bifasciculatus, U. euonymi, Pseudococcus sp.などを捕食し, 夏にはC. japonicusを捕食して年間を通して同一場所で活動することが明らかとなつた.また, polyphagousな天敵であるヒメアカホシテントウは時期的に巧みに適餌を転換して, 大発生したL. corniやC. japonicusの個体群密度の低下に大きな役割を果し, polyphagousな天敵の利点を最大に発揮してその有効性を実証した.なお, ヒメアカホシテントウの寄生蜂であるアシガルコバチは成育期間は前者より短いが発生時期が遅く, 夏期におけるヒメアカホシテントウの活動を阻害する大きな要因とはならなかつた.

1 0 0 0 OA ラボナールの静脈注射によち全身麻醉

- 著者

- 幡谷 正明 臼井 和哉 藤田 哲雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.7, pp.210-215, 1952-07-20 (Released:2011-06-17)

- 参考文献数

- 62

1 0 0 0 OA 吉井勇と川田順 : 昭和二十年前後の書簡を中心に

- 著者

- 田坂 憲二 Kenji Tasaka

- 出版者

- 同志社大学人文科学研究所

- 雑誌

- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.1-17, 2017-02-27

論説(Article)

1 0 0 0 OA 法道仙人をめぐる信仰とその造形

- 著者

- 田中 夕子

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.696-698, 2001-03-20 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 問題提起 室町文化と京都 (大会特集(1)京都という地域文化)

- 著者

- 家塚 智子

- 出版者

- 地方史研究協議会

- 雑誌

- 地方史研究 (ISSN:05777542)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.15-19, 2019-08

1 0 0 0 東北地方太平洋沖地震発生直後における大学生の帰宅行動の実態と分析

- 著者

- 石川 大輝 浅野 光行

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.889-894, 2012

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、首都圏において鉄道の大幅な運転見合わせなどの様々な問題を引き起こした。鉄道の運行停止により、人々は帰宅時に普段とは異なる選択を強いられ、その結果駅での人々の滞留や歩道に徒歩帰宅者が溢れるなど多くの混乱が生じた。今後、地震発生時における帰宅者への対策を検討する際には、今回の経験を活かしていくことが求められる。そこで本研究では、東北地方太平洋沖地震発生時における帰宅行動の実態把握を行った。また、帰宅行動における様々な選択行為について要因分析を行うことにより、帰宅行動の特性を明らかにした。さらに、地震発生時における帰宅者に対して「一斉帰宅の抑制」を促すための方策の検討を行った。

1 0 0 0 景観写真で読み解く工業都市川崎の変化

- 著者

- 牛垣 雄矢

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, 2018

<b>1</b><b>.はじめに</b><br><br> 本発表では,変貌著しい工業都市川崎を写した景観写真を用いて,そこに写された景観要素を抽出し,都市の地理的特徴やその変化を把握する方法を検討する.<br><br><b>2.</b><b>川崎臨海部の景観写真を読む</b><br><br> 最初にみるのは,かつては重化学工業が集積した川崎臨海部を写した景観である.写真左のAとB は東京電力の火力発電所で,Cは天然ガス発電所である.火力発電の原料として利用されている液化天然ガスは,川崎港の輸入の大半を占める.Dはオイルターミナル石油精製所であり,重化学工業地帯として活況を呈していたころの景観要素が残っている.一方,E・F・Gはいずれも食品系製造業等の倉庫や物流センターである.川崎の臨海部は,国内屈指の貿易港をもち大消費地でもある東京と横浜に近接し,各方面への交通アクセスもよくモノの流れがさかんであるため,近年では冷蔵・冷凍食品の物流センターとしての役割が大きい.<br><br> 都市の景観要素の場合,対象物が「何なのか」分からない場合でも,スマホやタブレットにより地図アプリや検索サイトを利用することで,その景観要素が何であるか,その詳細な情報を得ることができる.それを当該地域の地理的特徴と関連させてとらえれば,景観写真を地理的に読み解くことができる.<br><br>次に見るのは,京浜急行大師線とその沿線の高層マンションを写した景観である.京急大師線は,川崎大師の存在によって関東初の電車として1899年に開通した.この敷設以降,川崎の近代工業化はその沿線で進み,1909年には蓄音器の日本コロンビアが,1914年には味の素が立地した.写真中央のマンションは,日本コロンビアの跡地に建てられている.川崎の工業化に大きな役割を担った京急大師線は,今日では沿線のマンション居住者の足となっている.<br><br><b>3.</b><b>川崎内陸部の景観写真を読む</b><br><br>次に見るのは,川崎内陸部のマンション群を写した景観で,AはJR南武線鹿島田駅周辺,Bは同矢向駅周辺,Cは武蔵小杉駅周辺に位置する.生産年齢人口やその子供世代の流入に伴う人口増加が顕著な点は今日の川崎の特徴であり,景観としてはマンションが林立する姿として表れる.Bの左にはキャノンの研究開発施設(D)がみられる.電気機械など組み立て型の工場は内陸部へ立地する傾向があり,川崎市でも戦前から南武線沿線に電気機械工場が立地し,近年はこれらが研究開発施設へと転換している.<br><br> 景観要素がその場所に立地する背景を考察するには,過去から現在にかけての変化を見るとよく,それには古地図が有効である.A~Eにはかつては工場が立地し,いずれも鉄道駅に近接しており,貨物による物流が主であった時代の立地として適地であった.その後これらの工場が安価な労働力を求めて海外や地方へ移転すると,駅前に広大な空地が生まれ,大規模マンションの建設を可能とした.今日,武蔵小杉駅や川崎駅周辺などにマンション等がみられるのは,かつて川崎が工業都市であったことと関係が深い.<br><br>次に見るのはさいわい緑道の一部を写した景観である.ここはかつて東京製綱川崎工場へ続く貨物線が通っていたが,この工場が移転し跡地に13棟の団地が建設されると,緑道へと変わった.この写真は,一帯がものづくり空間から生活空間へと変化したことを表している.<br><br><b>4.JR</b><b>川崎駅前の景観写真を読む</b><br><br> 次に見るのは,JR川崎駅周辺を写した景観である.AはSCのラゾーナ川崎プラザで,その人気の背景には乗降客数の多いJR川崎駅に近接していることがあげられる.ここは1908年に東芝の工場が立地した場所で,現在も敷地の一部に東芝のオフィスと科学館(B)が残っている. Cは日本最大級のパイプオルガンを有する音楽ホールが入るミューザ川崎で,これは「街が汚い」といった川崎の負のイメージを払しょくするために進められている「音楽の街」政策の中核的施設である.Dは,かつてはアパートが立地していた場所に立つ高層マンションである.駅前には分譲価格が1億円程の高価格な高層マンションもあり,この地区の居住者層にも変化がみられる.<br><br><b>5.</b><b>景観要素からみた川崎の都市構造</b><br><br>これまでみた景観写真に描かれた要素は,相互に関連しながら川崎という都市を構成しているため,それらの景観要素の関係性から都市構造をとらえる.今日の川崎の特徴であるマンションや研究所,SCなどの多くは工場跡地に立地していた.音楽の街としての川崎の政策も工場の集積による公害の経験と関係している.過去や今日の川崎の特徴を表す景観要素は,いずれも工場と直接的・間接的につながっており,川崎という都市の地理的特徴や構造,その変化を把握するには,工場を中核に添えて他の要素との関係性をみると理解しやすい.なお,これら川崎の地理的特徴や構造を構成する景観要素を抽出するには,対象とする地域や事象についての知識が必要となる.

- 著者

- 渡辺 容子 松岡 博厚

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.9, pp.627-632, 1994-09-15 (Released:2011-02-17)

- 参考文献数

- 22

P.caseicolumを熟成用スターターに用いた大豆チーズの製造工程および熟成中のフィチン酸の変化について調べた.また, P.caseicolumのフィターゼの産生能について確かめ,諸性質についても検討した.(1) 試料大豆に含まれるフィチン酸の82%は, 10倍加水量豆乳に移行した.乳酸発酵により得たカードでは,豆乳に含まれるフィチン酸の約48%,大豆中のフィチン酸の約40%が移行した.(2) カードに含まれるフィチン酸は,熟成1週目において未熟成カードの約50%に減少した.一方遊離リン量は約10倍に上昇した.熟成1週目以降の変化はゆるやかであった.(3) 小麦ふすま培地にP.caseicolumを培養した結果,抽出液および硫酸アンモニウム画分中(30~80%飽和)にフィターゼ活性がみられた.(4) フィターゼ活性に及ぼすpHの影響を調べた結果, pH3.0~3.6とpH4.8付近に最適作用pHを示す活性ピークがみられた.(5) pH3.6の条件下でのフィ夕ーゼ活性の至適温度は45℃付近, pH4.8の条件下においては30~40℃と至適温度の範囲が広かった.(6) 米のフィチン酸ナトリウムを基質とした場合,至適基質濃度はpH3.6の条件下では0.375mM, pH4.8の条件下では2.5mMであった.

1 0 0 0 IR 国立公文書館内閣文庫蔵『百韻連歌集』の翻刻と解説(三)

- 著者

- 松本 麻子

- 雑誌

- 医療創生大学研究紀要 = The Research Bulletin of Iryo Sosei University (ISSN:24361437)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.一-一六, 2021-02

1 0 0 0 IR GUIを用いた非構造表面格子生成法

- 著者

- 伊藤 靖 中橋 和博 Ito Yasushi Nakahashi Kazuhiro

- 出版者

- 航空宇宙技術研究所

- 雑誌

- 航空宇宙技術研究所特別資料 = Special Publication of National Aerospace Laboratory (ISSN:0289260X)

- 巻号頁・発行日

- no.44, pp.345-350, 1999-12

航空宇宙技術研究所 16-18 Jun. 1999 東京 日本CAD(コンピュータ援用設計)で規定された表面データから、非構造表面格子を直接生成できる、効率良く、使用者に分かりやすいシステムの開発を行った。システムの鍵になる特徴は、以下の2点である、(1) 前進先端3角形法の適用により物体面を多数の領域への分割が不要となった、(2) OpenGLと Microsoft Visual C++ を使ったGUI(グラフィカルユーザインターフェイス) で表面格子生成を制御することで、マウスの操作により不都合な背景格子の修正、表面上に元となる線や点を挿入することにより格子密度を制御することが出来る。この方法の有効性をいくつかの航空機形態にたいして示した。表面格子生成に要する時間の大幅な短縮を達成した。流れの場を計算することで、生成した表面格子の質を評価した。資料番号: AA0001961055レポート番号: NAL SP-44

1 0 0 0 犬の多頭飼育事例に対し多機関連携で取り組んだ2事例

- 著者

- 劔 陽子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.146-153, 2020

<p><b>目的</b> 近年,動物の多頭飼育崩壊問題への関心が高まっている。周辺の生活環境の悪化や犬が徘徊していて怖いといったことが,地域住民から苦情として保健所に寄せられることも多い。この度,熊本県内の保健所で犬の多頭飼育事例に対し,多機関で連携して対応に取り組んだ2事例を経験したので報告する。</p><p><b>方法</b> 事例1については,以前より保健所に苦情が寄せられ,現在に至るまで10年間程度対応を続けている事例であり,保健所の担当者による記録が残っている対応について検証した。事例2については,一年間にわたって対応した事例であり,一定の対応が終了した後に関係した諸機関が集まって振り返り検証会を実施した。</p><p><b>活動内容</b> 事例1に対しては,苦情が寄せられ始めた当初は保健所衛生環境課が飼養主に対し犬の登録・注射・係留について指導し,時に係留されていない犬の捕獲を行い,飼養主からの要求があれば指導の後返還するということを繰り返していた。それにも関わらず非常に多数の近隣住民からの苦情が保健所に寄せられるようになって一層の対策を求められ,以降警察,市町村の保健福祉関係者,地域住民等とでたびたび話し合いがもたれた。とくに熊本地震で飼養主とその家族が被災し仮設住宅に入居して以降は,災害関連の支援機関や市町村の地域包括センターなども加わって飼養主の見守りを行い,犬の保健所への引き取り依頼・譲渡をするよう説得に努めた。熊本地震後累計30頭程を保護して多くを譲渡につなぎ,その後4頭程度の飼育となって近隣からの苦情も少なくなっている。事例2では,犬の放し飼い苦情対応に出かけた保健所衛生環境課職員により高齢夫婦が不衛生な環境下で多数の犬と生活をしている状況を発見し,県福祉事務所,市町村福祉課,地域包括センター,認知症初期集中支援チームなどと連携して見守り・支援活動を行った。多くの機関が関わったが,どこが全体を把握して主導するかが曖昧となり,情報共有も不十分であったため,効率的な連携ができず,対応が遅れがちになるなど,課題も見つかった。</p><p><b>結論</b> 多頭飼育に関しては,環境衛生,動物愛護の観点からの対応開始がなされることが多いが,精神保健,高齢者福祉,生活困窮など,多くの問題が含まれていることが多い。対応には難儀することが多く,すぐに問題が解決されるわけではないが,長期間にわたる多機関連携での対応が求められる。</p>

1 0 0 0 健常人における股関節外旋筋群が股関節屈曲に及ぼす影響

- 著者

- 佐藤 香緒里 吉尾 雅春 宮本 重範 乗安 整而

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.323-328, 2008-04-20

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

本研究では,股関節外旋筋群が股関節屈曲に及ぼす影響を検討することを目的とし2つの実験を行った。若年健常男女60名を対象とした股関節回旋角度の違いによる股関節屈曲角度の計測では,股関節内旋角度の増加に伴い股関節屈曲角度は有意に減少し(p<0.001),股関節外旋筋群の伸張が股関節屈曲を制限する因子として考えられた。新鮮遺体1体の両股関節後面各筋を切離するごとに股関節屈曲角度の計測と観察を行った結果,梨状筋と内閉鎖筋に著明な伸張が見られ,これらの切離後に股関節屈曲角度は顕著に増加した。梨状筋と内閉鎖筋は股関節外旋筋であることから,これらが股関節屈曲を制限している可能性があると考えられた。理学療法プログラムとして股関節屈曲可動域を拡大するときには,屈曲角度のみに注目せずに内旋角度にも注意を払う必要があると示唆された。<br>