1 0 0 0 IR 無筋コンクリート橋脚の実態と地震時の被災状況についての考察

- 著者

- 坂岡 和寛 大坪 正行 小山 倫史

- 出版者

- 関西大学 社会安全研究センター

- 雑誌

- 社会安全学研究 = Safety science review (ISSN:21860815)

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.3-23, 2016

Plain concrete piers mainly constructed from the Taisho to early Showa era instead of masonry piers and have been used. Since the resistance of plain concrete piers to earthquakes is weaker than the reinforced concrete piers constructed after 1955, serious damage caused by earthquakes is observed in some plain concrete piers. Therefore, in this study, we investigated the current conditions of plain concrete piers for railway bridge and their damage caused by earthquake to obtain the fundamental data for further development of the effective countermeasure of plain concrete piers without increasing the cross section. According to the investigation of current situation and damage caused by earthquakes, the plain concrete piers were seriously damaged by even earthquakes with small seismic intensity. This may be caused by the fact that the criteria for seismic design of railway piers was not established before 1930. In addition, some slides occurs along the construction joint of concrete in the direction perpendicular to the railway track and serious damage was observed in the lower part of the construction joints. In the future, a series of shaking table tests using large scale replica of plain concrete pier and their numerical simulations are planed in order to clarify the damage mechanism of the plain concrete piers during earthquakes.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1079, pp.148-151, 2001-02-19

観光都市の顔を持ちながら、一方で人口の高齢化と産業の低迷に悩む長崎市——ここを拠点に、全国へ羽ばたこうとしている1人のベンチャー経営者がいる。 14年前に長崎市内で産声を上げ、今や長崎市、福岡市、熊本市で約20店を展開するまでに成長した花屋「風花」の創業社長、石原和幸である。

- 著者

- 小島 友裕 遠藤 信綱 笹本 勇輝 石原 尚 堀井 隆斗 浅田 稔

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2014 (ISSN:24243124)

- 巻号頁・発行日

- pp._2A1-X06_1-_2A1-X06_4, 2014-05-24 (Released:2017-06-19)

Several observational studies suggest that the infant vocalization towards language acquisition develops through interactions with caregivers. However, what kind of underlying mechanisms works and how caregiver's behavior affects on this process have not been made clear since it is very difficult to control the infant vocalization. In order to attack this issue, we built an infant-like vocal robot "Lingua" as a controllable vocal platform. Lingua has two features; infant-like voice and high articulation capability. The shape of its vocal tract resembles that of a 6-monthold infant based on the anatomical data, and this may contribute to the former. 7-DOFs for articulation in the tongue is realized by sophisticated design of linkage mechanisms inside miniaturized vocal tract for high capability of its articulation. Preliminary experiments showed that the robot succeeded in vocalizing almost the same fundamental frequency vowel-like utterances similar to that of an infant.

1 0 0 0 合意形成問題における"計画修正可能性"と"謝罪"の決定的役割

- 著者

- 藤井 聡

- 出版者

- 一般財団法人 運輸総合研究所

- 雑誌

- 運輸政策研究 (ISSN:13443348)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.2-9, 2004

- 被引用文献数

- 2

<p>交通ネットワーク整備をはじめとする様々な交通政策を実施する際に近隣住民の合意が得られず,それ故にその政策を実施できないという局面は年々増加しているものと考えられる.こうした合意形成の問題に対処すべく,本稿では,社会的ジレンマ(藤井,2003)の理論的枠組を用いて社会状況を捉えることで,人々が特定の政策に対して合意する傾向を促進できる可能性を,社会心理学的アプローチに基づいて探る.特に,行政手続きに対する公正感(i.e. 手続き的公正)と行政に対する信頼の重要性を指摘するとともに,それらの高揚を目指すためには計画の修正可能性を担保すること,そして,計画上の誤りが明らかとなった場合には行政側の謝罪が決定的な役割を演ずることを理論的に指摘する.</p>

- 著者

- 松崎 加代子

- 出版者

- メヂカルフレンド社

- 雑誌

- 看護展望 (ISSN:0385549X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.12, pp.1183-1189, 2018-10

1 0 0 0 ニュルンベルク法律家裁判とドイツにおけるその継承

- 著者

- クラウス・ベストライン

- 出版者

- 立命館大学

- 雑誌

- 立命館法学

- 巻号頁・発行日

- vol.2010年(1), no.329, 2010

1 0 0 0 ISO IRDSのCACEへの適用に関する一考案

- 著者

- 堀口 昌澄 上川路 宏 中西 清隆

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経エコロジー = Nikkei ecology (ISSN:13449001)

- 巻号頁・発行日

- no.161, pp.72-75, 2012-11

2010年の廃棄物処理法改正では、工事の下請け構造の頂点に立つ元請け業者に建設廃棄物の処理責任を一元化した。不法投棄を減らすのがそもそもの狙いだが、商品やサービスの提供に伴う小規模な工事で発生する廃棄物の扱いが複雑化する問題が浮上。これらの実態から事業者の注意点や廃棄物政策の在り方を議論してもらった。

1 0 0 0 IR 日本語と中国語における「動詞+動詞」型複合動詞と「動詞+動詞」型複雑述語の対照

- 著者

- 尾﨑 研一郎 馬場 尊 中村 智之 稲葉 貴恵 川島 広明 中島 明日佳 福井 友美 間々田 浩明 黒後 祐美 中里 圭佑 堀越 悦代 寺中 智 加藤 敦子 亀山 登代子 川﨑 つま子 水口 俊介

- 出版者

- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.225-236, 2018-12-31 (Released:2019-04-30)

- 参考文献数

- 37

【目的】今回,病棟専属の常勤歯科医師,歯科衛生士が急性期病棟の看護師とリハビリテーション科が参加する肺炎予防システムを構築した.本研究では,急性期脳卒中患者に対する本システムの効果について,入院中の肺炎発症と退院時の経口摂取不能の観点から調査した.【方法】肺炎予防システムは病棟の全患者に対する看護師による口腔アセスメントと口腔衛生管理の標準化,歯科依頼手順,リハビリテーション科による摂食嚥下評価の情報共有からなる.対象は,当院に入院した脳卒中患者のうち,肺炎予防システム導入前の2012年4月から2013年3月に関わった234人(男性127人,女性107人,平均年齢72±13歳)と肺炎予防システム定着後の2014年4月から2015年3月に関わった203人(男性107人,女性96人,平均年齢74±11歳)とした . 診療録とThe Japanese Diagnosis Procedure Combinationデータベース,リハビリテーション科と歯科内で運用している患者臨床データベースより入院時の属性と帰結について調査し,導入前と定着後について解析を行った.【結果】定着後群は,導入前群よりも重度な症例が多かった.肺炎発症は,導入前群15%,定着後群8%であった.ロジスティック回帰分析において,導入前群の肺炎発症は定着後群の肺炎発症と比較してオッズ比2.70(95% CI 1.17―6.21, p=0.020)であった.肺炎予防システムのほかに肺炎発症と有意に関連したのは,入院時の意識レベルと,初回評価時の摂食嚥下障害の重症度であった.退院時の経口摂取可能例の割合については導入前群と定着後群の間で変化を認めなかったが,導入前群より重度であった定着後群に対し経口摂取の割合を減らさなかった.【結論】肺炎予防システムは,肺炎予防と経口摂取維持に効果が認められた.これは,急性期病棟の看護師,歯科,リハビリテーション科が,患者の状態を共有したうえで専門的介入ができたことによる結果と考えられる.

1 0 0 0 OA 生活習慣の自己評価方法の基本設計

- 著者

- 横山 淳一 山本 勝

- 出版者

- 日本経営診断学会

- 雑誌

- 日本経営診断学会論集 (ISSN:18824544)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.79-84, 2010-02-15 (Released:2011-01-20)

- 参考文献数

- 4

本論文において,著者らは個人の生活習慣に関心を喚起するための生活行動記録システムを提案し,携帯電話で利用できるシステムのプロトタイプを開発した。生活行動記録システムは,食事や飲酒といった生活習慣に関わる行動について,利用者がそれらの行動を行う度にボタンを押すことで,時間および行動内容を記録するものである。本論文では,11名の大学生を対象に生活行動記録システムを利用する11日間の実証実験を行った。その結果,システム利用前と利用後で健康に対する関心および生活習慣に対して有意な向上が見られた。以上のことから,本システムが個人の生活習慣を見直すきっかけとなる有効性が示唆された。

- 著者

- 秋野 卓生

- 出版者

- 日経BP

- 雑誌

- 日経コンストラクション = Nikkei construction (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.737, pp.30-31, 2020-06-08

最近、元請けの会社が次のような通達を下請けに出す例をよく目にする。「現場入場前に検温し、37.5℃以上の熱がある場合には、現場に入場してはならない」「現場入場前に検温し、その結果を元請け業者の現場監督に報告しなければならない」。 検温情報の取…

1 0 0 0 OA 酸化銅触媒中の銅,酸化銅(I),酸化銅(II)の分別定量

- 著者

- 菊田 芳和 阪本 博

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.T1-T4, 1990-01-05 (Released:2009-06-19)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1 1

酸化銅触媒中の金属銅,酸化銅(I),酸化銅(II)の分別定量法について検討した.XRD法を用いて,酸化銅(I)と酸化銅(II)との割合を求め,更に塩酸に対する可溶成分と不可溶成分とから金属銅と酸化銅との割合を求め,両者から3成分の割合を得た.これにより求めた値は,従来の湿式化学分析だけによる方法では得られなかった合理的な値を示した.

- 著者

- 岩永理恵

- 出版者

- 国立社会保障・人口問題研究所

- 雑誌

- 海外社会保障研究

- 巻号頁・発行日

- vol.2015(Sum.), no.191, 2015-06-25

- 著者

- 加藤 眞三

- 出版者

- 生命科学振興会「医と食」編集部

- 雑誌

- 医と食 (ISSN:18836658)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.92-95, 2018-04

- 著者

- Michiaki Okuda Yuki Fujita Hachiro Sugimoto

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.10, pp.1694-1706, 2019-10-01 (Released:2019-10-01)

- 参考文献数

- 135

- 被引用文献数

- 2 12

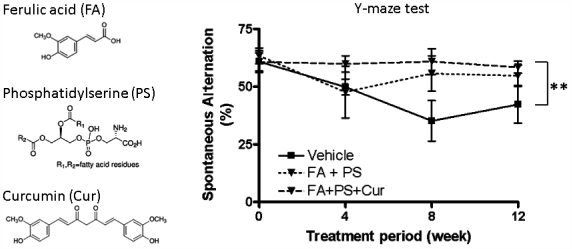

Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia and its prevention and treatment is a worldwide issue. Many natural components considered to be effective against AD have been identified. However, almost all clinical trials of these components for AD reported inconclusive results. We thought that multiple factors such as amyloid β (Aβ) and tau progressed the pathology of AD and that a therapeutic effect would be obtained by using multiple active ingredients with different effects. Thus, in this study, we treated ferulic acid (FA), phosphatidylserine (PS) and curcumin (Cur) in combination or alone to APPswe/PS1dE9 transgenic mice and evaluated cognitive function by Y-maze test. Consequently, only the three-ingredient group exhibited a significant improvement in cognitive function compared to the control group. In addition, we determined the amounts of Aβ, brain-derived neurotrophic factor (BDNF), interleukin (IL)-1β, acetylcholine and phosphorylated tau in the mouse brains after the treatment. In the two-ingredient (FA and PS) group, a significant decrease in IL-1β and an increasing trend in acetylcholine were observed. In the Cur group, significant decreases in Aβ and phosphorylated tau and an increasing trend in BDNF were observed. In the three-ingredient group, all of them were observed. These results indicate that the intake of multiple active ingredients with different mechanisms of action for the prevention and treatment of AD.

1 0 0 0 OA 薬害問題にみる情報開示と自己決定―スモンと薬害エイズを事例として―

- 著者

- 片平 測彦

- 出版者

- 日本保健医療社会学会

- 雑誌

- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.10-16, 1998-05-30 (Released:2019-12-10)

- 参考文献数

- 19

1 0 0 0 OA 種特異/共通的な精子機能に着眼した精子凍結法と融解法の開発

- 著者

- 藤田 陽子 島田 昌之

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF OVA RESEARCH

- 雑誌

- Journal of Mammalian Ova Research (ISSN:13417738)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.96-101, 2014 (Released:2014-11-29)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

精子の凍結では,融解後の運動性は動物種や個体間で大きな違いがある.したがって,安定的に良好な凍結精液を作成し受精に用いるため,動物種毎に最適化した精子凍結法を開発しなければいけない.さらに,凍結精液技術は,精液処理,凍結,融解に区分されることから,それぞれの工程を最適化する必要がある.我々は,凍結前処理では,精液中の細菌性内毒素に着目し,ヒトではIsolate法,ブタでは中和剤の添加を行った.また,凍結時には,高張液によって効果的に脱水を行うことにより,凍結保護剤であるグリセロール濃度を可能な限り低くすることが可能となることを示した.これらの凍結方法により,融解直後の精子運動性を向上させることができたが,長時間培養後には著しく運動性が低下した.その原因として,融解直後の精子細胞膜からのCa 2+の流入が,一過的なキャパシテーションを誘導していることが明らかとなった.そこで,Ca 2+キレート剤を融解液に添加した結果,Ca2+の流入を防ぐことにより急激な運動性の上昇が抑制され,長時間にわたって運動性が維持された.これらの凍結,融解方法を用いることにより,融解後の精子の精子細胞膜を保護,運動の持続性,精子DNA断片化率の低下に成功した.ブタにおいては.人工授精での受胎率の増加が認められており,ヒトでもその応用が期待される.