1 0 0 0 OA 教育研究

- 著者

- 岩手県立総合教育センター

- 出版者

- 岩手県教育委員会

- 巻号頁・発行日

- vol.平成19年度, no.(163),

1 0 0 0 OA 野猿公苑の消長と将来

- 著者

- 三戸 幸久

- 出版者

- 「野生生物と社会」学会

- 雑誌

- 野生生物保護 (ISSN:13418777)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3_4, pp.111-126, 1995 (Released:2017-09-06)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 1

From the mid-1800s to around 1950, the Japanese monkey (Macaca fuscata) was rarely seen by humans, because this animal had decreased greatly due to being harvested as a natural resource. After 1950, however, wild monkey parks were opened one after another, contributing to the local economy, nature-education of the general public, conservation of monkeys, reduction of crop damages and scientific studies. In 1972, there were 35 parks in total. But from thereon, the number of parks started to decrease again, which was caused by various problems, such as an increase in the running cost, decrease in the number of visitors and poor sanitary conditions. A steady rise in the number of wild monkeys also caused an increase in damages to crops and human dwellings. Important recommendations by naturalists, scientists and nature conservationists for improving the situation of the parks in regard to educational, scientific and nature conservation aspects have been ignored by commercial and administrative authorities. Nevertheless, efforts to improve the situation continued because of the overpopulation of park monkeys and the serious damages caused by them. As a possible solution to this problem it was suggested recently to return the animals to their natural habitat by gradually decreasing and then completely stopping their support, slowly integrating them into the ecosystem again, thereby contributing to public education and nature conservation in cooperation with local museums of natural history.

1 0 0 0 OA 逐次近似型X線CT画像再構成法における視覚的印象を反映した新しい画質評価法の開発

- 著者

- 山田 幸子 上口 貴志 尾方 俊至 荻原 良太 村瀬 研也

- 出版者

- 公益社団法人 日本医学物理学会

- 雑誌

- 医学物理 (ISSN:13455354)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.35-46, 2014 (Released:2015-03-06)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

An iterative reconstruction (IR) technique in computed tomography (CT) is expected to play an important role in reducing the radiation dose while preserving both spatial resolution and contrast-to-noise ratio. However, images obtained by using the IR technique are known to have different visual appearances from those obtained by using the traditional filtered back-projection (FBP) reconstruction. This appearance is often figuratively described as “blocky,” but it has not been objectively characterized further. In this paper, we propose a novel image quality metric, called “perceptual image dissimilarity” (PID), to characterize the visual dissimilarity between FBP and IR images. The PID was formulated as a grayscale transformation and subsequent structural similarity (SSIM)-based image quality measurement. The PID metric was validated using phantom images with three different modules. Sixty datasets, each consisting of an IR image and its corresponding noise-level-equivalent FBP image, were visually assigned “subjective dissimilarity scores” on a five level scale by six observers. The data sets were then quantitatively analyzed using both the PID and the traditional mean squared error (MSE) metrics. Our results show that the PID is highly consistent with the subjective dissimilarity score and thus delivers superior performance, whereas the MSE fails to quantify the observers’ visual perception.

1 0 0 0 OA 達成哲学の非学術的考察

- 著者

- アダム カール 片岡 暁夫 関根 正美 深澤 浩洋 窪田 奈希左

- 出版者

- Japan Society for the Philosophy of Sport and Physical Education

- 雑誌

- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.53-63, 1994 (Released:2010-04-30)

テーゼ1: スポーツは, 人間の達成行動の考察や観察に適したモデルである.2: 人間の達成と競争の行動は, 先天的欲求に起因し, かなり深く根付いているため, 無理に躾けることはほとんど不可能なのだが, 例えば公正という意味で訓練されるべきである (その際公正な態度への能力が先天的欲求によって与えられる).3: 順位の序列が, 達成の比較に帰せられる場合にのみ, 人間にはそれを合法的なものと認めようとする非常に強い傾向がある. それと反対に, 集団のメンバー全員の平等を要求する同じくらい強い傾向もまた存在する. 例えば, 教育政策上の妥協や達成比較による地位獲得の際の機会均等など. 達成比較の尺度は問題を孕んでいる. さらに難しいのは様々な達成の横の比較である. それに関して, 二つの視点がある. 一つはヒトの種の保存についての意義であり, もう一つは幸福のバランスについての意義である. 文句のつけようのない, しかも達成比較により修正された団体におけるメンバーの序列は, 社会生産物の分配と集団の意思決定に影響を及ぼす.4: かなり細分化された達成行動と達成動機のレベルの高さは, 文明的にも文化的にもレベルの高い集団の達成 (アトキンソン, マクレランド) とひいてはヒトの種の保存に対して, ほぼ必要不可欠な条件である. 幸福のバランスに対する達成行動の影響には, 異論の余地が残されている. 達成原理以外でなされる幸福のバランスの回復は, 通常はもしかすると, というよりはむしろ必然的に幻想に基づく性格を持つ. さらには, 幻想的性格と結び付いて現実を見失うと集団達成と種の保存が危うくなるだろう.確かに現代に横たわる困難な問題は, 自然科学と技術が規範的思惟よりも急速に発展してきたことと, 技術に規範が未だ伴っていないことに起因している. 技術文明の条件のもとでは, あらゆる人に対し人間らしい生活を保証するような, 社会構成, 行動基準, 規範の発展が求められている. 社会学, 教育学, 規範的哲学とそれらを伴う技術が精密科学の方法を受け入れ, さらに発展させるときにのみ, 現代の課題が解決されうるということは, キャセル・バイロンと私にとって明白なことである. これまで克服されてきたものすべてを困難さの点で上回る課題領域では, スポーツをモデルとした人間の達成行動に関する入念な探求が重要な位置を占めるものと私には思われる.

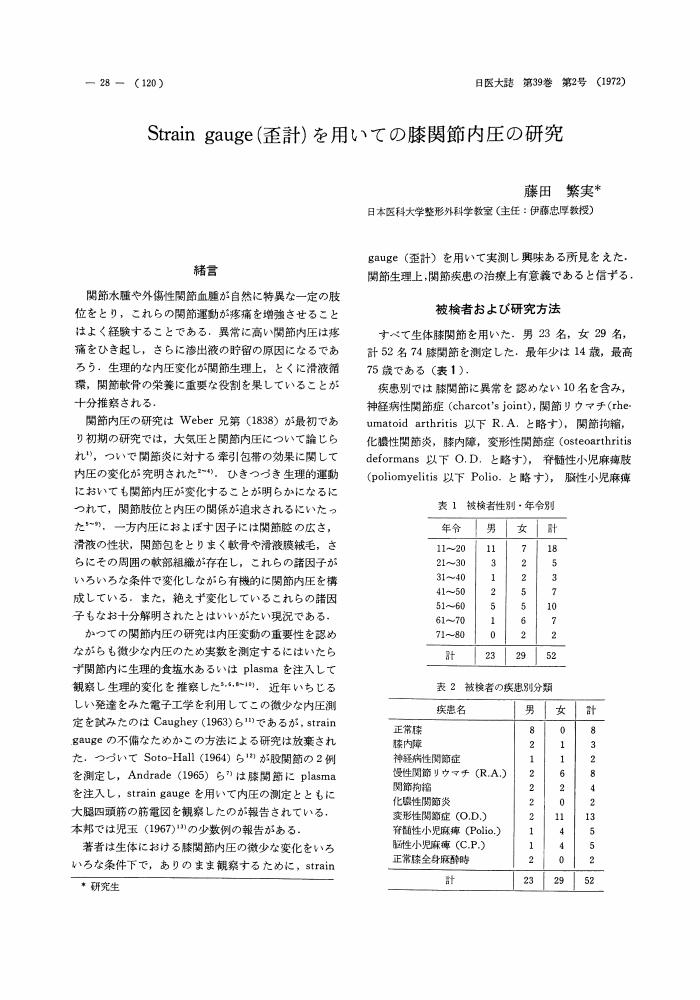

1 0 0 0 OA Strain gauge (歪計) を用いての膝関節内圧の研究

- 著者

- 藤田 繁実

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.120-135, 1972-02-15 (Released:2010-12-22)

- 参考文献数

- 33

1 0 0 0 OA 近代日本におけるナショナリズムの成立と展開様相

- 著者

- 金 釆洙

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.177-207, 2004-01-31

湾岸戦争以降、世界の情勢はアメリカ中心になりつつある。EC(ヨーロッパ共同体)は、世界の情勢がアメリカ中心になっていくことを防ぐ方法としてEU(ヨーロッパ連合)に転換してきた。しかし、東アジア地域の国々は二十世紀のナショナリズムに縛られ、アメリカやヨーロッパの動きに対応できるような連帯形態を作れないのが現状である。

1 0 0 0 OA 詩人カビールの思想的特徴 (平成八年二月一三日 提出)

- 著者

- 中村 元

- 出版者

- The Japan Academy

- 雑誌

- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.45-69, 1996 (Released:2007-06-22)

It has been the topic of debate among scholars and thinkers whether modern thoughts as can be noticed in the West did exist in India before Western thoughts were introduced into India.When scholars and thinkers take up Indian philosophy, they discuss the thoughts in philosophical texts which are relevant to darsanas; such as the Nyaya-Vaiseshika or Vedanta schools. They tend to disregard philosophical thoughts as were expressed and represented by poets or religious leaders in the modern period.However, in my eyes modern thoughts which are occasionally more radical than those expressed by modern thinkers of the West are noticed in the poems of some Indian thinkers of the same period.One of the most noteworthy thinkers was Kabir the poet (1440-1518 A. D.). His thoughts are not set forth, nor discussed by authors of ordinary“History of Indian philosophy”and so on. They discuss chiefly darsanas.However, as the remarkable thinker of India at the dawn of modern age, I am going to discuss the philosophical thought of Kabir.I. To our astonishment, he was an explicit egalitarian. He denied all the distinctions and discriminations among various classes or castes.II. He was thoroughgoing in the respect of iconoclasm. He denied the significance of all idols.III. The significance of religion can be noticed in the internal character. The significance of all the holy scriptures was denied.IV. God resides only within one's mind. The difference among various religions was denied. Practice of all traditional rituals is useless.V. Erudition about religious scriptures is useless. He encouraged pratical and realistic scholarship.VI. We should rely upon experiences alone. He expressed pragmatic views.VII. To be a human being should be placed in viewing things. Human body should be taken care of.VIII. The spirit of love should be extended beyond human beings. This worldly, secular attitude concerning daily life should be emphasized. Family life is most important.IX. The yawning for God can be compared to sexual love. Otherworldly religious practice was denied.

1 0 0 0 IR 妊婦が自覚したマイナートラブルと指尖脈波から明らかにした妊娠前期,中期,後期の特徴

- 著者

- 加藤 千恵子 廣橋 容子 石川 貴彦 笹木 葉子 南山 祥子 佐々木 俊子 長谷川 博亮 結城 佳子 Cieko KATO Yoko HIROHASHI Takahiko ISHIKAWA Yoko SASAKI Shoko MINAMIYAMA Toshiko SASAKI Hiroaki HASEGAWA Yoshiko YUKI

- 出版者

- 名寄市立大学

- 雑誌

- 紀要 = Bulletin of Nayoro City University (ISSN:18817440)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.63-76, 2018-03

妊婦100 人を対象にマイナートラブルの症状と指尖脈波の非線形解析の手法を用いて,妊娠前期,中期,後期の特徴を検証した。指尖脈波は,心の外部適応力(元気さ)の指標となる最大リアプノフ指数( LLE: Largest Lyapunov Exponent) と,交感神経と副交感神経の状態から自律神経バランス( Autonomic Nerve Balance)でストレスとリラックスの状態がわかる。その結果から,「理想ゾーン」36.3%,「準理想ゾーン」51.0%,「憂鬱ゾーン」3.9%,「本能のままゾーン」2.0% ,「気が張り詰めているゾーン」2.9%,「気が緩んでいるゾーン」3.9% の6 つの領域に分類できた。高ストレス者は3.0% が該当した。LLE 値の平均値は,妊娠前期5.18,中期4.84,後期4.05 で,妊娠経過に伴い心の元気度が有意に低下していた(p= 0.010)。また,疲労と抑鬱の測定値は有意に増加し(p= 0.027, p=0.006),リスクは増していた。妊娠初期のつわりの症状が,「倦怠感」「胃の不快」「面倒さ」に影響したことが示唆された。妊娠後期,一部の者は,経済的負担感が増していた。過去1か月間の疲労・不安・抑鬱の症状を自覚する割合に比べ, 現在の指尖脈波の測定値の方が有意に高く,疲労・不安・抑鬱のリスクは増していた。妊娠初期から人的・経済的基盤を中心とした支援を強化する必要がある。今後,妊婦健診などで指尖脈波やマイナートラブル評価尺度を活用して,可視化・客観視できる結果をもとに妊婦と共に振り返り,活用することが重要である。

- 著者

- 市川 哲生 中村 寛志 吉田 利男

- 出版者

- 日本環境動物昆虫学会

- 雑誌

- 環動昆 (ISSN:09154698)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.169-177, 2004-08-25

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

12月から3月を除く2001年9月から2002年11月にかけて, 長野県の木曽川流域および天竜川流域において, プラスチック・コンテナを用いたカワネズミの生息調査法を確立することを目的に, 食痕による出現種の推定, プラスチック・コンテナ設置期間について調査を行なった. カワネズミの食痕はコンテナ内部に, 餌である生魚の頭部から背骨を残さずに, 半分ほど紛失する状態で残るものや, そのような食痕がついた状態でコンテナの出入り口から糸ごと外に引き出されるといった特徴がみられた. プラスチック・コンテナ設置期間中の降雨などによる中断によって設置期間は長期化する傾向がみられ, 流路幅は設置期間を変化させることはなかった. 非生息地点と判定されるまでに最低限必要なコンテナ設置期間を推定した結果, 17日間であった.

1 0 0 0 OA ダムの長期利用に向けた管理の現状

- 著者

- 三石 真也

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.9, pp.9_40-9_41, 2009 (Released:2012-03-27)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 妊娠から産褥までの栄養管理

- 著者

- 伊藤 明美

- 出版者

- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.3-6, 2019

<p>妊娠時から産褥期における栄養管理の目的は、妊婦の健康と胎児の発育を守ることである。通常、「日本人の食事摂取基準」を満たすような食生活が理想と言える。しかし、平成29年の「国民健康・栄養調査」結果では、20歳代女性のやせ(BMI<18.5㎏/m<sup>2</sup>)の割合は21.7%と多く、カルシウム、マグネシウム、鉄は推定平均必要量を下回っている。非妊娠時のやせや妊娠時の体重増加不良は、低出生体重児のリスクが高いことが知られている。また、胎児の発育に影響を及ぼす葉酸、ビタミンA、Dのように不足と過多の両方に配慮が必要な栄養素もあり、妊娠前からの栄養教育が必要である。妊娠を機に起こりうる病態や代謝異常には、妊娠悪阻、糖代謝異常、妊娠高血圧症候群などがあり、これらの患者には特別な栄養管理が必要となる。今回、これらの妊婦の栄養サポートに関わるスタッフが知っておきたい栄養管理について概説する。</p>

1 0 0 0 つわりの症状と栄養摂取および妊娠中体重増加量との関連

- 著者

- 阿部 惠理 小林 実夏

- 出版者

- 大妻女子大学人間生活文化研究所

- 雑誌

- 人間生活文化研究

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.30, pp.380-384, 2020

- 被引用文献数

- 1

<p> 妊娠期は母子の健康のために適切な食生活を営み体重増加量を管理しなければならない.つわりは妊娠期の食生活に影響を与える要因のひとつである.母子の健康の観点からは食事摂取量の減少やつわりの悪化した妊娠悪阻に注意が払われる.しかし,吐き気を緩和させるために食事を頻回摂取するいわゆる食べつわりの症状に着目した報告は少ない.本研究では食べつわりも含めたつわりの症状と栄養摂取および妊娠中体重増加量との関連を明らかにすることを目的とした.</p><p> 対象の日本人妊産婦154名(35.2±3.7歳,妊娠前BMIは20.1±2.3)をつわりの症状別に食べつわり群,変化なし群,吐きつわり群の3群に分類した.各群の妊娠初期・中期の栄養摂取状況,および妊娠中体重増加量を比較した.その結果食べつわり群は他の2群と比較し,妊娠中体重増加量が有意に多かった.妊娠初期における3群のエネルギー摂取量は吐きつわり群が少なく有意差があった.妊娠中期には吐きつわり群のエネルギー摂取量は初期と比較し有意に増加し,3群間の有意な差はなかった.</p><p> つわりは生理的な現象であり悪阻以外は臨床的に重要視されにくいが,つわりの影響で妊娠初期の段階で食事摂取量が増した者はその後の体重管理に注意を払う必要性があると示唆された.</p>

1 0 0 0 OA アジアの中のステレオタイプ「反日」と「親日」―対日感情差異の要因分析

日本のメディア界では近年、中国、韓国などは「反日」、フィリピン、インドネシアなどの東南アジア諸国は「親日」といった二分論的な対日観を示す記事や出版物の刊行が目立つ。ステレオタイプ化した対日認識の実情をよく吟味するため、中国、韓国、フィリピン、インドネシア、東ティモールで関係者多数への面談調査、大学生らとのグループ・ディスカション、配布票調査などを実施した。関係国の研究者を招いて国際シンポジウムも開催した。その結果、近隣アジア諸国市民の対日認識は各国とも多様化し、彼らの認識は各国の戦後の政治情勢・日本による経済援助認識・日本の大衆文化受容の相違や訪日経験の有無とも関連していることもわかった。