1 0 0 0 経済・政治・宗教(哲学としての)--トインビー氏等への寄語を含む

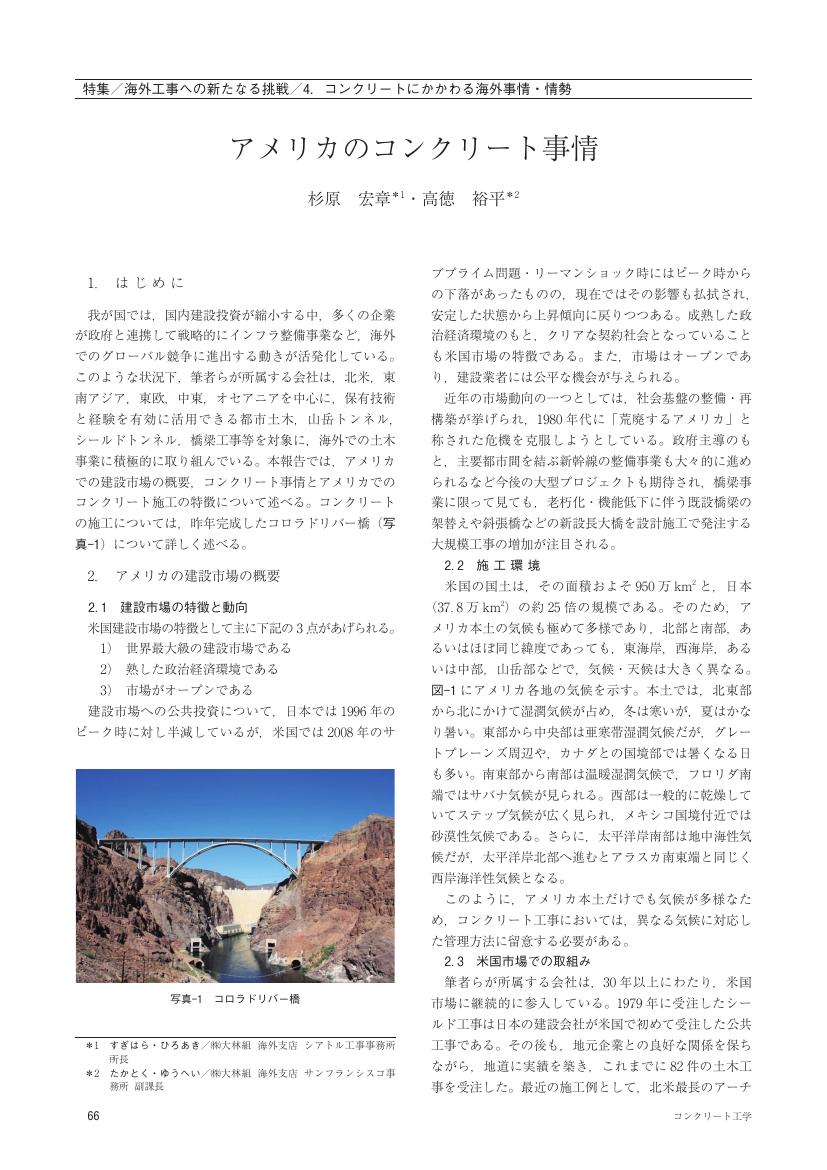

1 0 0 0 OA アメリカのコンクリート事情

- 著者

- 杉原 宏章 高徳 裕平

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.9, pp.9_66-9_71, 2011 (Released:2012-09-01)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 雅楽師東儀文均と尾張・美濃・三河

- 著者

- 岸野 俊彦

- 出版者

- 名古屋芸術大学

- 雑誌

- 名古屋芸術大学研究紀要 (ISSN:03884511)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.400-385, 2013

1 0 0 0 アジアの民俗芸能と文化 基調講演 アジア文化の集大成としての日本雅楽 (国際アジア文化学会 二〇一四年度(第二十三回)大会報告 : 共通論題シンポジウム「アジアの民族芸能・舞踊と文化」を中心に)

- 著者

- 三田 徳明

- 出版者

- 国際アジア文化学会

- 雑誌

- アジア文化研究 (ISSN:13405411)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.141-144, 2015-06

1 0 0 0 OA 児童の学習に関する問題と学校適応感の関連についてのレビュー

- 著者

- 山西 健斗 小倉 正義 Kento YAMANISHI Masayoshi OGURA

- 出版者

- 鳴門教育大学地域連携センター

- 雑誌

- 鳴門教育大学学校教育研究紀要 = Bulletin of Center for Collaboration in Community Naruto University of Education (ISSN:18806864)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.79-83, 2019-02

本研究では,児童の学習及び学習に対する心理的な側面と学校適応感との関連について,レビューを通して明らかにし,児童の学習に関する研究の今後の方向性について展望することを目的とした。レビューの結果,2000年から2018年までに刊行された学習と学校適応感の関連を検討した論文について⑴小学校4年生から6年生までの児童を対象とした研究が多いこと,⑵学習のとらえ方は研究者によって様々であること,⑶学習と学校適応感との相関は認められるが,学習から学校適応感への影響は研究によって異なることが明らかになった。今後は,学習の適応感が低くても学校適応感の高い児童の存在を考慮したうえで研究を進める必要がある。

1 0 0 0 OA ジェンダー心理学の研究動向

- 著者

- 東 清和

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.156-164, 1997-03-30 (Released:2012-12-11)

- 参考文献数

- 72

- 被引用文献数

- 3 1

本論文は, かつては性差が認められるとされた視空間能力, 数学的能力, 言語能力および攻撃性に関するメタ分析, および性差が認められないとされた原因帰属, 被影響性, 非言語的コミュニケーション, 援助行動, 自尊感情, 不安, 主張性などのメタ分析の概観を試みたものである。加えて, 1970年代以降の日本における性差・性役割に関する学会誌論文での研究動向を紹介した。

1 0 0 0 OA 名判官物語 : 徳川時代の法制と大事件の裁判

1 0 0 0 小島勗論ノート

- 著者

- 前田 角蔵

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.7, pp.98-114, 1981

1 0 0 0 OA シリーズ「顔の社会心理学」

- 著者

- 大平 英樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.5, pp.207-213, 1996-05-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 30

1 0 0 0 OA 脊髄癆による神経痛に香川解毒剤加味方が著効を呈した1例

- 著者

- 小泉 久仁弥 花輪 壽彦 石野 尚吾 大塚 恭男 角田 裕

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.137-140, 1994-07-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 5

脊髄癆による神経痛は難治であるが, 香川解毒剤加味方が奏効した症例を経験した。症例は55歳の女性。昭和37年頃より, 全身, 特に両下肢に最も多く生じる持続的な痛みが出現した。改善しないため, 昭和50年福島医科大学附属病院にて脊髄癆と診断された。駆梅療法の後に, 全身の痛みに対して鍼治療や種々の薬剤を使用していた。しかし, 次第に鎮痛効果が弱くなったため, 平成4年5月7日当研究所漢方診療部に紹介された。既往歴と全身所見より香川解毒剤加味方を処方したところ, 次第に非ステロイド系消炎鎮痛剤坐薬の鎮痛作用が増強した。一時足の痛みが増強したため附子と大黄を増量したところ, 全く痛みはなくなり, 坐薬も中止した。平成5年1月に再度上腕の痛みが出現し, 附子, 大黄を再度増量したところ, 次第に疼痛は軽減した。梅毒に対し, 駆梅療法の後の治療に漢方薬の活用が期待できると考えられた。

1 0 0 0 IR 楽器の音を写す擬音語 : 古代・中世

- 著者

- 山口 仲美

- 出版者

- 埼玉大学教養学部

- 雑誌

- 埼玉大学紀要. 教養学部 (ISSN:1349824X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.71-88, 2017

1 0 0 0 OA 特別講演 会長講演

- 著者

- 日本民族衛生学会

- 出版者

- 日本民族衛生学会

- 雑誌

- 民族衛生 (ISSN:03689395)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.Appendix, pp.16-25, 1982 (Released:2010-06-28)

1 0 0 0 OA CADによる日本伝統建築の軒反り曲線設計法

- 著者

- 麓 和善 鈴木 光雄 河田 克博 内藤 昌

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- no.490, pp.155-162, 1996-12-30

Design about the eaves is a very important factor to construct exterior on Japanese traditional architecture. In the Edo and Meiji era, many Japanese architectural books were written. But eaves camber design method was not written until Banshouke Kayaoisori Mitugousinri which was written by Tousai Kiko in 1864. After that, 12 books were written. We universalize these methods by functional equations, and attempt to make practicable by CAD. We examine the rate of application for architectural monuments by computer analyzing, and propose Formula of Eaves Camber for CAD as best formula.

1 0 0 0 OA 大学生のチャムグループ傾向を配慮した学生相談についての 一考察

- 著者

- 木村 洋太

- 出版者

- 桜花学園大学学芸学部

- 雑誌

- 桜花学園大学学芸学部研究紀要 = Journal of the School of Liberal Arts (ISSN:18849865)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.93-100, 2018-02-28

大学全入時代の到来により、高等教育における学生の多様化が進んでいる。学生の学力低下の問題、発達障がいを始めとする合理的配慮を必要とする学生の増加の問題などに対して各高等教育機関は、これまで以上にその対策と対応、必要な修業支援体制の整備に追われている。このような社会的な背景の中で、大学教員および職員は、学生の心身・情勢の問題理解、心理的・教育的支援の在り方、相談姿勢の在り方について、再認識を求められているといえるだろう。そこで本稿では、現代大学生のこころの様相を捉えつつ、教員レベルでの学生相談の役割を再確認していくこととする。特に、青年期前半に形成される特徴的な友人関係であるチャム・グループが、大学や短期大学などの高等教育機関においてもいまだ散見されることを踏まえつつ、自由と不安の中で模索する学生たちにどのように寄り添っていくのか考察を試みる。

1 0 0 0 OA 大学図書館の館内利用量を測る試み -館内閲覧量測定手法を応用して-

- 著者

- 稲葉 直也

- 出版者

- 国公私立大学図書館協力委員会

- 雑誌

- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, pp.90-103, 2017-05-31 (Released:2017-09-22)

近年,ラーニング・コモンズのような設備が図書館内で設けられるようになったことに伴い,大学図書館の場所としての利用を評価することがより強く求められているが,従来の図書館評価指標だけではその実態を測ることは難しい。本論文では,大学図書館で現実的に業務の一環として実施が可能な,観察調査法によって館内利用量を測定する方法を提案するとともに,大学図書館を評価する指標としての館内利用量の有効性について論じる。

- 著者

- 小林 茂樹

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.134-142, 2012 (Released:2012-05-30)

- 参考文献数

- 22

Many drugs for glaucoma treatment have recently been developed, but prostaglandin (PG) analogs, which are PGF2α derivatives, are used most frequently. In particular, PG analogs with a stem name of "-prost" have become first-line therapies. When using PG analogs, it is important to understand their chemical structures and characteristics. These PG analogs are biologically active in carboxylate forms and are formulated as prodrugs by esterifying the terminal carboxyl to reduce side effects. The effect of PG analogs on glaucoma is determined by the degree of affinity to prostaglandin FP receptors. the structural formulae of PG analogs and our experimental results suggest that a 15-difluoro PG analog (tafluprost), which has a 13, 14 double bond, would have greater affinity for prostaglandin FP receptors and greater stability than 15-hydroxy PG analogs. Furthermore, 15-difluoro PG analogs containing a 13, 14 double bond were effective in clinical studies. Experimental results have shown that 15-difluoro PG analogs could help improve blood flow in the eye and might reduce the side effect of pigmentation. Tafluprost has been considered the best PG analog for first-line therapy, but a series of new glaucoma eye drops containing 2 active ingredients were launched in Japan in 2010. Each eye drop has advantages and disadvantages, and further studies are necessary to evaluate their clinical usefulness.

1 0 0 0 OA 非常食から被災生活を支える災害食へ

- 著者

- 中沢 孝 別府 茂

- 出版者

- 科学技術政策研究所 科学技術動向研究センター

- 雑誌

- 科学技術動向 (ISSN:13493663)

- 巻号頁・発行日

- no.128, pp.20-34, 2012-03-28 (Released:2013-06-12)