3 0 0 0 OA 解凍法について

- 著者

- 田中 武夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.48-53, 1969-02-20 (Released:2013-04-26)

- 被引用文献数

- 6

3 0 0 0 OA 半月板損傷、膝屈曲可動域制限に対する半膜様筋・膝窩筋へのアプローチについて

- 著者

- 嘉陽 宗朋

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.C3P2413, 2009 (Released:2009-04-25)

【はじめに】 今回、交通外傷にて約7週間膝屈曲可動域制限のある症例に理学所見をもとに半膜様筋と膝窩筋を中心にアプローチを行い良好な結果が得られたので、考察を加えここに報告する.以上、症例者に説明と同意を得た.【症例紹介】 71歳、男性.6月5日バイク運転中、乗用車と接触し受傷.MRI所見にて外側半月板損傷、脛骨外顆面の軟骨損傷、内側側副靭帯損傷疑いがある.歩行にて膝痛増悪があり、階段昇降も2足1段でしか行えないため休職中.【初期評価】 7月23日.膝関節可動域:伸展0°屈曲100°.受傷後、可動域制限が残ったまま生活していたことで膝周囲の筋伸張性は低下.膝屈曲時に膝前面伸張痛と膝窩外側にインピンジメント様の疼痛あり.大腿四頭筋の伸張性低下と外側半月板の後方移動が制限されていると考えられる.また約7週間の膝屈曲可動域制限にて内側半月板の後方移動も制限されていると考えられる.【方法】 膝窩筋の収縮にて外側半月板の後方移動を誘導するために、背臥位にて軽度の下腿内旋と膝屈曲を行ってもらい、述者は下腿近位を持ち膝の前方引き出しと伸展の徒手抵抗を加え膝窩筋の筋収縮を促通し、屈曲運動を誘導した.また、内側半月板の後方移動を誘導するために半膜様筋に対しても同様の手技を行った.自主トレとして下肢ストレッチと膝周囲筋力強化を指導した.【結果】 理学療法前、屈曲100°だった膝関節可動域が屈曲140°へ改善し、インピンジメント様の疼痛は消失した.また週に1回の外来通院を行い、1週間後には膝関節屈曲150°、3週間後には155°となり可動域制限を認めなくなった.さらに9週間後には歩行時の膝痛も軽減し階段昇降が1足1段で可能となり職場復帰され、14週間後には5分以上の正座が可能になった.【考察】 初期評価にて膝の屈曲制限は、内・外側半月板の後方移動が阻害されていることが原因と考え、それに対してアプローチを行った.文献では半膜様筋腱膜での張力伝達が内側半月板後節~後角を後方へ誘導し、膝窩筋支帯での張力伝達が外側半月板後節~後角を後方へ誘導すると述べられている.また、可動域改善には、後方移動を誘発する要因が筋である以上、他動運動は出来る限り選択させるべきではないと述べられている.以上のことから、本症例でも筋収縮を伴いながら膝屈曲運動を誘導することで、内・外側半月板の後方移動が誘発され屈曲制限が改善されたと考えられる.また文献では関節軟骨の栄養には膝関節屈伸運動によるパンピング作用が貢献していると述べられている.膝関節可動域が改善したことや、自主トレーニングでストレッチと筋力強化を行ったことで、パンピング作用が効果的に働き、関節内の修復が進んだことで、階段昇降や正座が可能になったと考えられる.【まとめ】 半月板の滑走障害による膝関節屈曲可動域制限には半膜様筋・膝窩筋の収縮を伴った膝屈曲運動が有効であることが示唆された.

- 著者

- 加藤 泰史

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, no.60, pp.9-31_L3, 2009 (Released:2010-11-09)

- 参考文献数

- 28

Aufgabe dieses Beitrags ist es, die Probleme in Bezug auf die „Armut“ in der sich gegenwärtig vollziehenden Globalisierung über den Bereich der Wirtschaft hinaus umfassend darzustellen und philosophisch zu analysieren. Dazu stellt der vorliegende Beitrag vor allem die folgenden Fragen:1.Wenn die Unterscheidung zwischen einfacher und reflexiver Modernisierung, wie sie z. B. von Beck vertreten wird, übernommen werden kann und wichtige Vorkommnisse in der modernen Gesellschaft auf dem Weg zur reflexiven Modernisierung durch das Konzept der „Individualisierung“ besser charakterisierbar sind, worin bestehen dann die besonderen theoretischen Schwierigkeiten angesichts der gegenwärtigen Armut?2.Wenn die Globalisierung die staatlichen Funktionen zunehmend fragmentiert, welche Rolle spielen dann die Nationalstaaten noch bei der Beseitigung dieser Armut?An dieses Projekt knüpft sich die Hoffnung, die modernen Debatten über „Umverteilung“ (Fraser) und „Anerkennung“ (Honneth) von einer Kantischen Perspektive aus (und ergänzt durch die im Neukantianismus erneut interpretierten kantischen und fichteschen Ansichten) verständlich zu machen, um dadurch die Armut in der Globalisierung umfassend als Verletzungen der Menschenwürde verstehen zu können. Hierbei greift das folgende Kantische Konzept: „Der ursprüngliche Kontrakt“ (Gemeinspruch, AA, VIII, 297) lässt sich als „Institutionalisierung von Institutionen“ oder „Institutionalisierung der Institutionalisierung“ (Schönrich) interpretieren und wiederum lässt sich durch „den öffentlichen Gebrauch der Vernunft“ (Aufklärung, AA, VIII, 38) realisieren, durch den man Verletzungen der Menschenwürde finden und dem „Publikum“ oder der Öffentlichkeit aufzeigen kann.Um die Armut zu bekämpfen, ist diesem Konzept zufolge der Kampf um das Recht durch das Recht bzw. der Kampf um die Institutionen durch eine Institutionalisierung von großer Wichtigkeit. Als problematisch erweisen sich in diesem Punkt Frasers Argumente, da ihnen, wie von Honneth detailliert ausgeführt, die rechtliche Dimension fehlt. Zudem fehlen sowohl in Frasers als auch in Honneths Argumentation entscheidende Einsichten in die Rolle der multinationalen Unternehmen als „Global Players“, die sich in der Globalisierung einerseits außerhalb von staatlichen Kontrollen betätigen, andererseits aber, wie Rosanvallon hervorhebt, dabei tief in die Interessen der Staaten eingreifen. Folglich müssen wir es uns zur Aufgabe machen, eine Theorie zu entwickeln, die für Staaten und Unternehmen zugleich gültig sein kann. In diesem Zusammenhang erweist sich eine Erörterung des Kantischen Konzepts des Weltbürgerrechts als ausgesprochen fruchtbar.

3 0 0 0 OA ホットエンボス加工による中空マイクロニードルアレイ成形技術の開発

- 著者

- 在川 功一

- 出版者

- 公益財団法人 天田財団

- 雑誌

- 天田財団助成研究成果報告書 (ISSN:24340723)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.97-102, 2018 (Released:2019-09-02)

- 参考文献数

- 4

3 0 0 0 OA 中室牧子著 「学力」の経済学 ディスカヴァー・トゥエンティワン(2015年6月刊)

- 著者

- 吉田 弘子

- 出版者

- 大阪経大学会

- 雑誌

- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.6, pp.139, 2017 (Released:2018-02-15)

3 0 0 0 OA 生薬の基原,特に薬用部位および 基原植物の学名について

- 著者

- 寺林 進

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.67-77, 2013 (Released:2013-09-13)

- 参考文献数

- 31

生薬の基原は,生薬の品質確保において最も重要な項目の一つである。本稿では生薬の薬用部位,特にそのラテン語表記,基原植物の学名に関する課題について考察した。『日本薬局方』の生薬のラテン語表記には議論の余地を残すものがある。例えば,麦門冬は根なのでOphiopogo nis Tuber ではなくOphiopogonis Radix とすべきである。日本薬局方収載生薬の基原植物の学名表記は分類学で用いているものとは異なる場合がある。その違いがわかるように比較対照を示した。生薬の流通品の調査にもとづいて,『第十六改正日本薬局方』に基原植物を追加収載した生薬の例を示した。また,日中薬局方での基原に関して異なる例を示した。

3 0 0 0 OA 明治地方自治制の成立過程と町村合併

- 著者

- 井戸 庄三

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.5, pp.481-505, 1969-10-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 165

- 被引用文献数

- 3 5

3 0 0 0 OA 昆虫の視覚定位行動とその人工光による変化

- 著者

- 弘中 満太郎 針山 孝彦

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.135-145, 2009-11-25 (Released:2009-12-16)

- 参考文献数

- 83

- 被引用文献数

- 4 3

3 0 0 0 OA 山北輝裕著 『路の上の仲間たち ――野宿者支援・運動の社会誌――』

- 著者

- 西澤 晃彦

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.3, pp.101-112, 2017-02-01 (Released:2020-06-27)

- 参考文献数

- 2

3 0 0 0 OA 慰謝料の現代的課題

- 著者

- 齋藤 修

- 出版者

- 日本私法学会

- 雑誌

- 私法 (ISSN:03873315)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.74, pp.156-162, 2012-04-30 (Released:2016-04-02)

- 参考文献数

- 7

3 0 0 0 OA 1993 (平成5) 年夏の日本の異常天候

- 著者

- 北村 修

- 出版者

- The Society of Agricultural Meteorology of Japan

- 雑誌

- 農業気象 (ISSN:00218588)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.183-188, 1993-12-10 (Released:2010-02-25)

3 0 0 0 OA 発語失行(AOS)についての諸問題

- 著者

- 松田 実

- 出版者

- 認知神経科学会

- 雑誌

- 認知神経科学 (ISSN:13444298)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3+4, pp.154-161, 2016 (Released:2017-03-25)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

【要旨】発語失行(AOS)について筆者が重要と考える事項について考察した。AOSの責任病巣が中心前回であることは多くの証拠が物語っているが、基底核から放線冠にかけての皮質下病変でもAOSにほぼ一致する病像を観察することがある。AOSと運動障害性構音障害、とくに失調性構音障害との鑑別は意外と難しく、AOSの特徴として従来から重要視されていた構音の誤りの非一貫性はAOSの決定的な特徴とは言えない。変性疾患のAOSの特徴を述べ、進行性非流暢性失語の経験からも、AOSは非流暢性発話の重要な要因ではあるが、その他の言語学的要因も非流暢性に関与していることを述べた。

3 0 0 0 OA アンセリン,カルノシン

- 著者

- 常石 英作

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.6, pp.362, 2006-06-15 (Released:2007-06-15)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

カルノシンはβアラニンとヒスチジンのジペプチドでβアラニル・ヒスチジン,アンセリンはヒスチジン部分がメチル化されβアラニル・1メチルヒスチジンとなったものである.筋肉中に高濃度に存在するが,図1に示す通り牛肉や豚肉では主にカルノシンが,鶏肉ではカルノシンも含まれているが,アンセリンが多い.ちなみに魚ではアンセリン,ウミヘビや鯨ではバレニン(βアラニル-3メチルヒスチジン)が多い.これらは,ヒスチジンの構成要素であるイミダゾールから,イミダゾールペプチドと呼ばれ,内因性抗酸化物質としての役割を果たしている.カルノシンを摂取したラットでは,筋肉中含量が上昇し,筋肉脂質の過酸化や蛋白の酸化が抑制される.これは生理的状況下におけるカルノシンの生体内での抗酸化性を示している.また,カルノシンは脂質酸化で生成される細胞毒素(不飽和アルデヒド)を消去する.カルノシンの抗酸化力は,グルタチオンやチオクト酸と比較すると劣るものの,筋肉中の含量が非常に多いため,生体内脂質酸化物の消去に重要な役割を果たしていると考えられている.生体内で発生する活性酸素には,呼吸によるエネルギー代謝の過程で生成する水酸化ラジカル,侵入異物の分解のための窒素系ラジカル,白血球による殺菌作用で生じる塩素系ラジカルがある.植物性食品のポリフェノールやビタミンEは水酸化ラジカルに,ビタミンCは窒素系ラジカルに,アンセリンやカルノシンは塩素系ラジカルに対して抑制作用を示す.カルノシンは1.0%で肉製品の褐色化を抑制し,銅イオンによるアスコルビン酸の酸化を阻害する.アスコルビン酸とともにカルノシンを肉製品に添加して用いると,品質保持や色調安定に効果的である.アンセリンやカルノシンにおける生体pHの緩衝能も知られている.過大な負荷のかかる運動を行った場合,筋肉中に乳酸が蓄積して酸-塩基バランスが酸性側に傾く傾向を示す.この乱れを防止し,運動の持続や疲労感の軽減に役立つ.アンセリンやカルノシンを豊富に含むチキンエキスをマウスに6日間経口投与したところ,遊泳持久力が有意に向上したという報告がある.緩衝能の向上に起因する効果であると考えられている.牛筋肉の筋線維タイプとの関連では,乳酸の蓄積しやすい解糖型筋線維数の多い筋肉部位でカルノシン含量が高い傾向があり,各筋肉部位の含量は図2の通りである.しかし,アンセリンについては筋線維型との関係は認められない.

- 著者

- Takeru Tsunoi Koki Noju Takeshi Eto Hitoshi Suzuki

- 出版者

- The Genetics Society of Japan

- 雑誌

- Genes & Genetic Systems (ISSN:13417568)

- 巻号頁・発行日

- pp.20-00049, (Released:2021-05-15)

- 参考文献数

- 63

The melanocortin-1 receptor gene (MC1R) controls production of the pigments eumelanin and pheomelanin. Changes in MC1R lead to variation in coat color in mammals, which can range from entirely black (melanism) to yellowish. In this study, we report a case of a wild-caught Norway rat (Rattus norvegicus) from Sado Island, Japan with a yellowish coat color. Upon sequencing the whole coding region of the Mc1r gene (954 bp), we found a 1-bp deletion at site 337 (c.337del), indicative of a frameshift mutation, which was characterized as a severe loss-of-function or null mutation. A spectrophotometer was used to measure coat color, revealing that the rat had a distinctly lighter coat, based on lightness score, than mice with homozygous similar loss-of-function mutations. This implies that loss-of-function mutations can yield different phenotypes in murine rodents. The loss-of-function-mutant rat exhibited a contrasting coat pattern consisting of darker and lighter colors along its dorsal and ventral sides, respectively. Similar patterns have been observed in homozygous MC1R-deficient mutants in other mammals, implying that the countershading pattern can still be expressed despite the absence of MC1R in the melanocyte.

- 著者

- Kensho HARA

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (ISSN:09168508)

- 巻号頁・発行日

- pp.2020IMP0012, (Released:2020-12-07)

The performance of video action recognition has improved significantly in recent decades. Current recognition approaches mainly utilize convolutional neural networks to acquire video feature representations. In addition to the spatial information of video frames, temporal information such as motions and changes is important for recognizing videos. Therefore, the use of convolutions in a spatiotemporal three-dimensional (3D) space for representing spatiotemporal features has garnered significant attention. Herein, we introduce recent advances in 3D convolutions for video action recognition.

3 0 0 0 OA 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017における食事療法

- 著者

- 藤岡 由夫

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本冠疾患学会

- 雑誌

- 日本冠疾患学会雑誌 (ISSN:13417703)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.20-25, 2018 (Released:2018-03-26)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 3

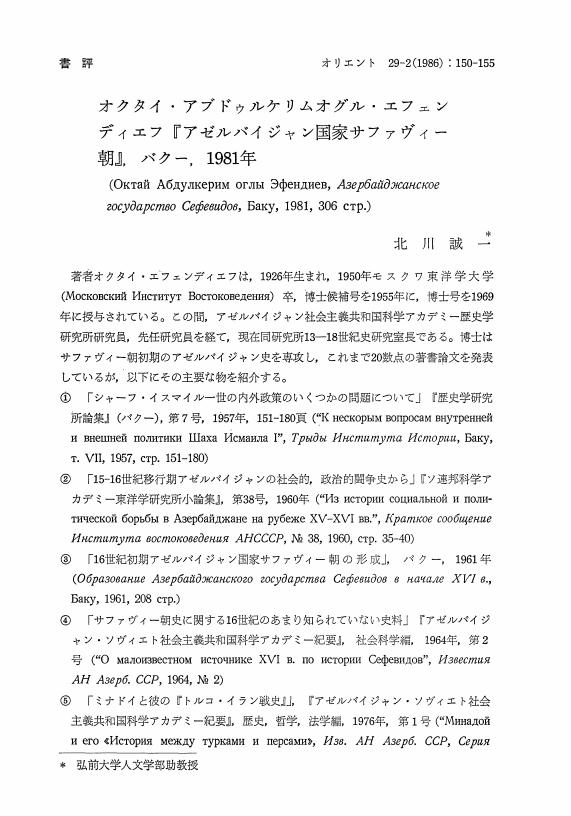

- 著者

- 北川 誠一

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.150-155, 1986 (Released:2010-03-12)

3 0 0 0 OA 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』形態論情報アノテーション支援システムの設計・実装・運用

- 著者

- 小木曽 智信 中村 壮範

- 出版者

- 一般社団法人 言語処理学会

- 雑誌

- 自然言語処理 (ISSN:13407619)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.301-332, 2014-04-18 (Released:2014-07-17)

- 参考文献数

- 12

『現代日本語書き言葉均衡コーパス』は1億語を超える大規模なコーパスであり,17 万ファイル以上の XML 文書に短単位・長単位の形態論情報アノテーションが施されている.このコーパスの構築を目的としてアノテーションのためのシステムが開発された.このシステムは,辞書見出しデータベースと,タグ付けされたコーパスとを関連付けて,整合性を保ちつつ多くの作業者が編集していくことを可能にするものである.このシステムは,関係データベースで構築されたサーバ「形態論情報データベース」と,辞書を参照しながらコーパスの修正作業を可能にするコーパス修正用のクライアントツール「大納言」,形態素解析辞書 UniDic の見出し語の管理ツール「UniDic Explorer」から成る.本稿はこのデータベースシステムの設計・実装・運用について論ずる.

3 0 0 0 OA Acute Disseminated Encephalomyelitis Associated with Meningitis due to Mycobacterium intracellulare

- 著者

- Hiroshi Okada Keiji Yoshioka

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.19, pp.2113-2116, 2010 (Released:2010-10-01)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 7 9

A 73-year-old woman was admitted to our hospital because of persistent fever, headache and fatigue for several weeks. On admission, she was diagnosed as having meningitis due to Mycobacterium intracellulare (M. intracellulare) detected in her cerebrospinal fluid (CSF) by polymerase chain reaction. Even though anti-tuberculous therapy improved her CSF findings, her condition was not restored. Brain MRI showed multifocal and asymmetrical increases in T2 signals involving white matter and cortical gray-white junction of cerebral hemispheres, cerebellum and brainstem. Based on the progression of clinical symptoms and radiological features, we diagnosed her illness as acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) associated with meningitis due to M. intracellulare. Steroid therapy dramatically improved her condition. This is the first report of ADEM following meningitis due to M. intracellulare in a non-immunocompromized host.

- 著者

- 萩原 直樹

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.62-63, 2016-03-08 (Released:2017-02-05)

- 被引用文献数

- 1