1 0 0 0 IR パルメニデス 存在論から宇宙論へ

- 著者

- 岩野 秀明 イワノ ヒデアキ Hideaki Iwano

- 雑誌

- 東京情報大学研究論集

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.53-61, 2006-02-20

この論文では、筆者は、真理論の部分とdoxa-論の部分を決定的に分離する解釈には賛成しない。我々の仮定は、パルメニデスはそのeonの概念を現象的世界の原理にまで発展させた、そしてそのための方法が「根源的多義性の方法」と我々が名づけるものであった、ということである。Eon(存在)の概念は二様に理解される、一方はマテリアリスティッシュな理解で宇宙と取り、他方はイデア論的にプラトン的イデアと取る。我々は両方を融合する統一的な道を取る。Eonは、真理、理念的宇宙、光(または火)という異なる意味を内包している。この概念的融合に、我々はパルメニデスの哲学的方法の可能性として、根源的多義性というものを見る。また彼の、思考と存在の一致、と、精神と要素の一致、のアナロジーは、根底からこの根源的多義性を支えている。このようにしてパルメニデスのeon(存在)が宇宙論的・宇宙創生論的内容に移行する、ことをこの論文は明らかにしようとするものである。

1 0 0 0 OA ジェンダーと政治秩序-ソ連からロシアへ-

- 著者

- 河本 和子

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.152, pp.19-35,L6, 2008-03-15 (Released:2010-09-01)

- 参考文献数

- 57

This study illustrates the gender norms embedded in the socio-political orders in the Soviet Union in the past and in the Russian Federation in the present days, and also sketches how they differ each other and why. For this purpose the author examines following two aspects: the basic principles on women's role and the actual circumstances of women in the society.In the Soviet ideological principles, all the people, including women as well as men had to work. They thought that wage work would make women economically independent so that they would eventually be emancipated. The Soviet government actually encouraged women to find employment and in later period the number of female workers even slightly exceeded that of male, though female wages in general remained lower.This line of thought appears to exclude the existence of the gender notion. There was, however, another line. The Soviet government not only encouraged women to work but also expected them to bear children and take care of families as mothers. Women then had to do most of housework other than their daily jobs. This so-called “double burden” was mitigated to some extent by the state support in order that female workers could meet their responsibility at work and at home. In other words, family life was not simply a private matter but a matter of the state's concern.In spite of the heavy burden, women seemed to generally accept their gendered role with lower-wage work and housework duties, particularly if their husbands earned more. However, some soviet writers insisted especially in the period of Perestroika that women would prefer to stay home if possible economically.After the collapse of the Soviet Union, there have been no definite governmental principles on women's role as in the Soviet period. However, political and economic liberalism, which the new Russian government has adopted at least theoretically, has a certain influence on the women's position. Political liberalism draws a line between public and private affairs and this newly introduced ideology, combined with the severe economic crisis, has led to the cut-off of the state support to family. Economic liberalism justifies the dismissal of female workers for they are more expensive than male.Under these circumstances the number of female workers was drastically reduced. However, many women are still working and they represent almost half of the entire number of workers. Several researches show that women in Russia want to work rather than stay home even if possible economically. Same researches also demonstrate that women think that they should take the responsibility of doing housework and indeed they do so. Women's “double burden” and their attitude toward it survived the regime change at the present moment.

1 0 0 0 IR パルメニデスの哲學に就いて

- 著者

- 青木 巖

- 出版者

- 三田哲學會

- 雑誌

- 哲學 (ISSN:05632099)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.169-187, 1931-08

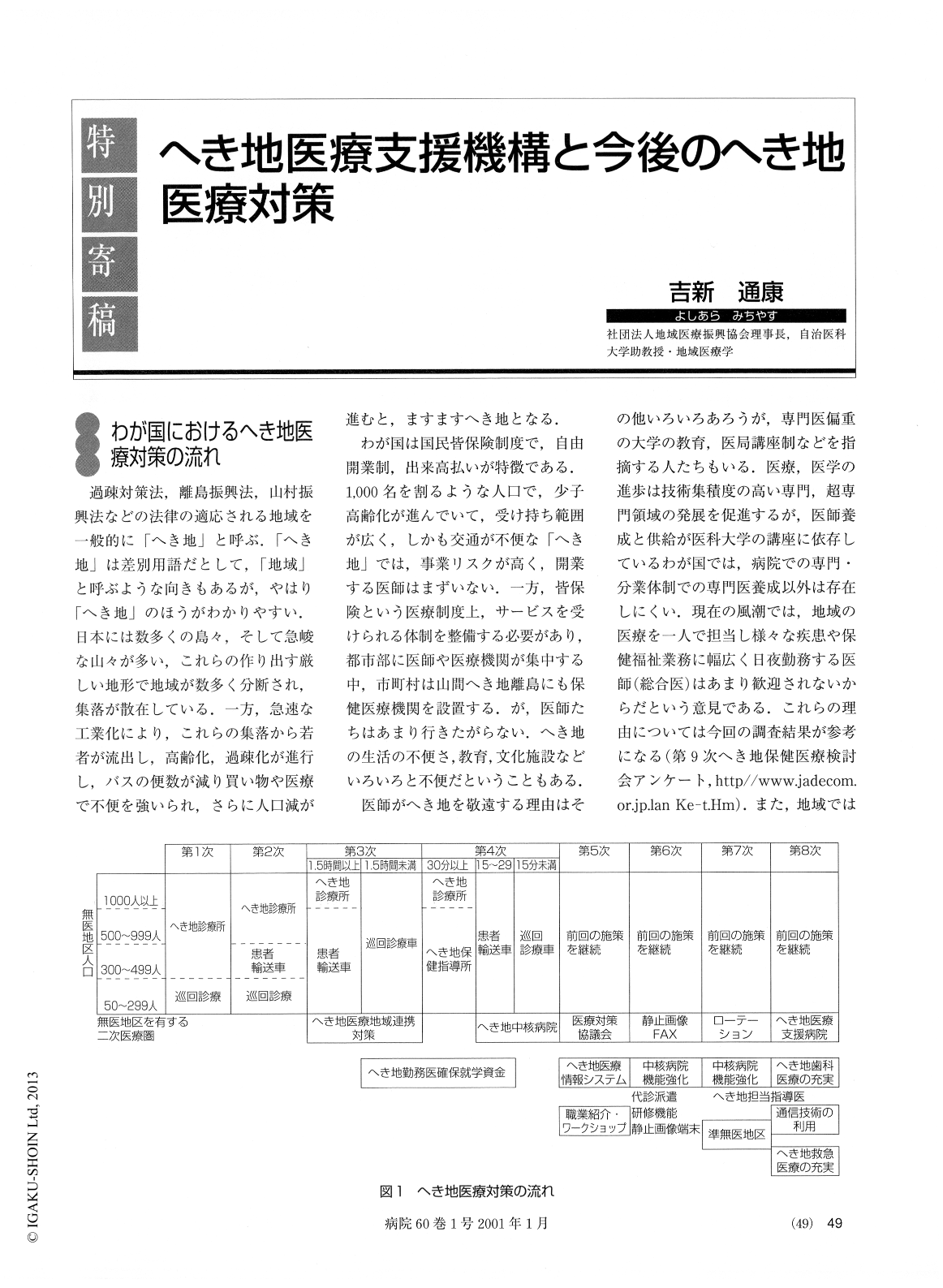

1 0 0 0 へき地医療支援機構と今後のへき地医療対策

わが国におけるへき地医療対策の流れ 過疎対策法,離島振興法,山村振興法などの法律の適応される地域を一般的に「へき地」と呼ぶ.「へき地」は差別用語だとして,「地域」と呼ぶような向きもあるが,やはり「へき地」のほうがわかりやすい.日本には数多くの島々,そして急峻な山々が多い,これらの作り出す厳しい地形で地域が数多く分断され,集落が散在している.一方,急速な工業化により,これらの集落から若者が流出し,高齢化,過疎化が進行し,バスの便数が減り買い物や医療で不便を強いられ,さらに人口減が進むと,ますますへき地となる. わが国は国民皆保険制度で,自由開業制,出来高払いが特徴である.1,000名を割るような人口で,少子高齢化が進んでいて,受け持ち範囲が広く,しかも交通が不便な「へき地」では,事業リスクが高く,開業する医師はまずいない.一方,皆保険という医療制度上,サービスを受けられる体制を整備する必要があり,都市部に医師や医療機関が集中する中,市町村は山間へき地離島にも保健医療機関を設置する.が,医師たちはあまり行きたがらない.へき地の生活の不便さ,教育,文化施設などいろいろと不便だということもある.

1 0 0 0 アイルランド神話傳説集

1 0 0 0 OA 日本産ナメクジ類の研究 (1)

- 著者

- 山口 昇 波部 忠重

- 出版者

- 日本貝類学会

- 雑誌

- 貝類學雜誌ヴヰナス (ISSN:24330698)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.234-240, 1955-12-20 (Released:2018-01-31)

1 0 0 0 OA ナショナル・アイデンティティと自己愛―愛国心とナショナリズムの差異に注目して―

- 著者

- 中村 晃

- 出版者

- 千葉商科大学経済研究所

- 雑誌

- 国府台経済研究 = Konodai bulletin of economic studies (ISSN:0916281X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.63-80, 2016-03

1 0 0 0 IR 琉球語宮古狩俣方言の音韻と文法

- 著者

- 衣畑 智秀 林 由華

- 出版者

- 法政大学沖縄文化研究所

- 雑誌

- 琉球の方言 (ISSN:13494090)

- 巻号頁・発行日

- no.38, pp.17-49, 2013

- 著者

- MacDonald Alexander Ruxton Ian

- 出版者

- Lulu.com

- 巻号頁・発行日

- 2017-10-11

Preface|Ian, 1923-1945(Memorial)|Appendices

1 0 0 0 OA 子どもの心身発達に関する「甘え」の今日的意義

- 著者

- 谷口 和美

- 出版者

- 日本心身健康科学会

- 雑誌

- 心身健康科学 (ISSN:18826881)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.27-34, 2009-02-10 (Released:2010-11-10)

- 参考文献数

- 30

1 0 0 0 OA The Biped Walking Robot Lola

- 著者

- Thomas Buschmann Markus Schwienbacher Valerio Favot Alex Ewald Heinz Ulbrich

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.363-366, 2012 (Released:2012-06-15)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 6

1 0 0 0 OA 〈論文〉WTO 協定の義務違反の蔓延によるその規範性の脆弱化

- 著者

- 濱田 太郎

- 出版者

- 近畿大学経済学会

- 雑誌

- 生駒経済論叢 = Ikoma Journal of Economics (ISSN:24333085)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.33-50, 2017-11-30

[概要]WTO 協定は一括受諾により先進国途上国を問わず同一の義務を課す。しかし,多数の途上国が様々な義務に違反し,事実上違反が放置され,その一部が追認されるに至る。こうした違反は,紛争解決制度ではなく,WTO の内部機関が加盟国からの国内法令等の通報を審査する国際コントロールを通じて明らかになる。国内法令通報義務違反は,形式的に手続法違反である通報義務違反であると同時に,当該協定を実施していないことは明白であるから,同時に実体的義務・主観的義務の違反を伴う。強力な紛争解決制度を備え高度に「法化」した WTO 協定において,履行する意思と能力を無視した過大な義務が課され,実体的義務・主観的義務の違反が顕在的・潜在的に蔓延しており,WTO 体制の正当性や条約規範の規範性が脆弱化される危機が起こっている。[Abstract]The World Trade Organization(WTO)has a strong and effective dispute settlement mechanism to promote compliance with the WTO agreements. However, according to regular reviews by the WTO of notifications reported by member countries, many developing country members often violate procedural and substantive obligations under the WTO agreements. The WTO overlooks some of these violations and validates others. These recurring violations seriously damage the legitimacy of the WTO system and normativity of rules under the WTO agreements.

1 0 0 0 OA 色彩と目の疲労

- 著者

- 鈴村 昭弘

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会雑誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.10, pp.460-467, 1962-10-25 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 廃タマネギを基質としたメタン発酵

- 著者

- 鎌田 智行 杉本 弘樹 室山 勝彦

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第41回秋季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.911, 2009 (Released:2010-05-26)

1 0 0 0 OA 保護者から寄せられた発達障害児 (者) の地域生活支援のニーズ

- 著者

- 堀口 寿広

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.271-276, 2006-07-01 (Released:2011-12-12)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

発達障害児 (者) のニーズを明らかにする目的で, 施設利用者の保護者を対象にアンケートを実施した. 利用者の現在の状態は国際生活機能分類 (ICF) によって記述した. ICFに基づき社会参加の到達度によって利用者の群分けをしたところ, 到達度の高い群は若年者に多かった. 到達度の固定した群は通所更生施設や作業所の利用者に多く, 保護者はグループホームでの生活と同時に現在の施設の継続利用を望んでいた. 専門医療に対する要望は回答者全般で高かった. 発達障害児 (者) を支援二するためには, 医療の専門家は利用者側のニーズと自身が必要と判断した支援の内容を比較することに加えて, 医療面での支援を充実させる社会的な取り組みが必要と考えた.

1 0 0 0 OA タートラジン(黄色4号)で誘発された薬物喘息についての検討

- 著者

- 伊藤 隆 安田 行信 戸谷 康信 高納 修 下方 薫

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.10, pp.1005-1009, 1983-10-30 (Released:2017-02-10)

解熱鎮痛剤に対して過敏性を示すことが気管支喘息症例に稀ではないことは良く知られている.またこれらの症例では, 着色剤であるタートラジンに対しても過敏性を示し交差過敏性を示すことが多いとされている.しかし解熱鎮痛剤に過敏性を示さないでタートラジンのみで誘発される喘息症例は稀である.今回私どもは薬剤による喘息症状の誘発が疑われた46才の男性に内服負荷試験をおこない, 本症例がアスピリン, メフェナム酸などの解熱鎮痛剤との交差過敏性がないタートラジン喘息であると診断した.さらにタートラジン負荷時に経時的な採血をおこない, 血漿ヒスタミン値の変動を検討した.その結果, 前値O.94ng/mlであったのが一秒量が20%以上低下した時点で1.98ng/mlと上昇をみた.また負荷前での多核白血球からのSRSの遊離は2133uであった.本症例の予後はタートラジンの除外により良好であった.

1 0 0 0 OA ある真宗寺院の経済事情

- 著者

- 新田 光子

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.109-129, 1985-09-30 (Released:2017-02-15)

- 著者

- 大橋 敏江

- 出版者

- 名古屋造形芸術大学

- 雑誌

- 名古屋造形芸術大学・名古屋造形芸術短期大学紀要 (ISSN:13410997)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.115-134, 2003