- 著者

- 大西 真代 塚本 枝里 鈴木 裕介 山本 吉則 嘉戸 直樹 鈴木 俊明

- 出版者

- 関西理学療法学会

- 雑誌

- 関西理学療法 (ISSN:13469606)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.131-138, 2011 (Released:2012-01-06)

- 参考文献数

- 3

We administered physical therapy to a patient with post-stroke right hemiplegia who had difficulty eating with the fingers of the affected hand. The functioning of the fingers was preserved, but their dexterity decreased because the affected upper limb could not maintain forward elevation. We believed that instability of the trunk and scapular region of the affected side influenced finger movements of that side. Therapeutic gain, after providing physical therapy to the trunk and affected shoulder region, was assessed using surface electromyography. Alignment of the trunk and affected shoulder region as well as feeding activity improved. Surface electromyography evaluation during forward elevation of the affected upper limb showed an improvement in the muscle activation pattern. Stability of the chest and scapula was necessary to attain finger dexterity in this patient.

5 0 0 0 IR ラブコメの恋愛観

- 著者

- 日下 みどり 日下 翠

- 出版者

- 九州大学大学教育研究センター

- 雑誌

- 日下翠教授中国文学・漫画学著作集成

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.6-7, 1998-06

5 0 0 0 OA 構造的因果性と諸科学

- 著者

- 石村 多門

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.8, pp.636-644, 1999-08-05 (Released:2008-04-14)

いわゆる「構造主義」の思想的核心として, 「構造的因果性」なる概念を取り出すことができよう. それは, フランスの哲学者アルチュセールが提起した, 全く新しい因果概念である. 「因果性」という言葉で, 我々がまず真っ先に思いつくのは, 時間的先後関係によって因果性を捉える「継起的因果性」の観念であろうし, 少数の人は, 全体が部分を規定するという「全体的因果性」を思い浮かべるかもしれない. しかし, そうした因果観念は「非科学的」なものにすぎず, これらの観念に依拠して思索を進めている限り, 科学的認識を構築することはできない, というのがアルチュセールの主張であった. 本稿では, こうした挑戦的な企図に立った「構造的因果性」概念の意義について, これまで余り論じられてこなかった視角から敷延することに努めたい.

5 0 0 0 OA 循環型の産業集積開発事業の計画と評価についての調査研究

- 著者

- 藤田 壮 盛岡 通 大石 晃子

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 環境システム研究論文集 (ISSN:13459597)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.285-294, 2000-10-13 (Released:2010-03-17)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

Industrial Ecology has attained global concems in the manufacturing sectors. The idea has been highly validated as the key concept for new urban development strategy. While Kalundborg is recognized as the advanced samplewhich spatiallymaterialized theindustrial ecology concept in industrial complex. This paper focus the well-recognized examples of cycle oriented industrial complex development in Europe, the United States, and Japan. While comparing the decision making process among three progressive Cycle industrial complex projects, that is Kaluridborg in Denmark, Fairfield in the United States and Kitakyushu Eco-town in Japan, material flows are categorized into on-site orinfra-site, and five hierarchical recycle process.

- 著者

- 齋藤 眞宏

- 巻号頁・発行日

- 2012-09-09

第22回日本教師教育学会.自由研究発表.第10分科会 「省察」と教師の成長.配布資料.

5 0 0 0 OA N.カルドアとマネタリズム<人文・社会科学>

- 著者

- 木村 雄一

- 出版者

- 埼玉大学教育学部

- 雑誌

- 埼玉大学紀要. 教育学部 = Journal of Saitama University. Faculty of Education

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.203-214, 2013

This paper deals with N. Kaldor on Monetarism from the viewpoint of Kaldor's theory, his policy and his thought. According to some previous studies, Kaldor criticized Friedman's monetarism, the revival of beliefs in the quantity theory of money, because a theory of the value of money based on a commodity-money economy is not applicable to a credit-money economy from the point of Kaldor's theory and policy. However, what seems to be lacking is that they don't deal with their battles which depends on their own social visions or their economic thoughts. Therefore, the purpose of this paper shows that Kaldor's critique of Friedman was the battle between Kaldor's vision of a social democracy and Friedman's Laissez-faire.

5 0 0 0 OA 柳田国男の農政学の展開 : 産業組合と報徳社をめぐって

- 著者

- 並松 信久

- 出版者

- 京都産業大学

- 雑誌

- 京都産業大学論集. 社会科学系列 (ISSN:02879719)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.83-125, 2010-03

柳田国男(1875-1962、以下は柳田)は、わが国の民俗学の樹立者である。民俗学は柳田が生涯をかけて構築した学問であるが、柳田が開拓した学問の世界は民俗学にとどまらない。近代文学、農政学、歴史学、社会学、口承文芸論、国語学など、広い学問分野にわたっている。このように多方面の学問分野の基礎となったのは、歴史や経済史学への関心であった。そして、歴史や経済史学への関心のきっかけを与えたのは、周知のように、幼少年期の体験であった。 幼少年期の体験が、柳田のその後の農政学や民俗学への学問的な展開の出発点であった。この体験をきっかけにしているということは、柳田の研究方法がなんらかの抽象原理からの演繹ではなく、感覚と結びついた体験的事実の集成から帰納していくという方法であることを示唆している。柳田の学問スタイルは、帰納的な方法に終始している。柳田の農政学は机上で資料を分析して組み立てようとしたものではない。全国各地をまわって、農村の実態を観察し、自らの農政学の体系を構築しようとしている。柳田は体験的事実の集成によって農政学の構築を図っている。民俗学も同様の方法をとっているので、この点で農政学から民俗学へという展開は、不連続な挫折ではなく、連続性を保っていたといえる。 柳田の農政学は産業組合論を中心に形成された。産業組合の普及啓蒙活動から柳田農政学は始まっているが、民俗学へと関心を移した後も、問題意識においては産業組合論を継承していた。その柳田が農政学から民俗学へと展開した時期に、柳田は報徳社に出会っている。柳田は報徳社に日本の産業組合の原型とでもいうべきものを見出し、その産業組合化を訴える。しかしながら、報徳社を代表する岡田良一郎(18391915)の反論を受け、組合形成の基礎は協同と自助の精神であることを確信している。 柳田は民俗学においても、農村や常民を対象にして、協同と自助の精神の発揮をとらえていこうとする。この精神という点においても、農政学と民俗学は連続性をもっていた。柳田は帰納的な方法を駆使し、史料の欠落による不明瞭な部分は、比較研究によって補いながら、民俗学を構築していった。こういった柳田の学問体系は、後に産業組合論として東畑精一(1899-1983)によって継承される。

5 0 0 0 OA カントにおける「実在性」と「客観的実在性」 実在性としての力

- 著者

- 犬竹 正幸

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.1996, no.47, pp.217-226, 1996-05-01 (Released:2010-01-20)

本稿の意図は、カントにおける「実在性」 (Realität) 概念の検討を通じて、カントの超越論的観念論を解釈するための一つの視角を呈示することにある。その際、単なる「実在性」と「客観的実在性」 (objektive Realität) とを区別して論じる必要がある。そこで、まずカントが実在性について語る場合に念頭においていたはずの、実在性概念の伝統的な意味を明らかにし、次いで、カントにおける客観的実在性の概念を検討する。その後、再び実在性概念にもどり、その批判哲学的な意味を明らかにしたい。その際、カントが実在性を「力」として捉えていることから、カントにおける力概念の内実、および経験の構成におけるその役割を検討することを通じて、「実在性としての力」を主題的に論じることが本稿の中心的論点となる。

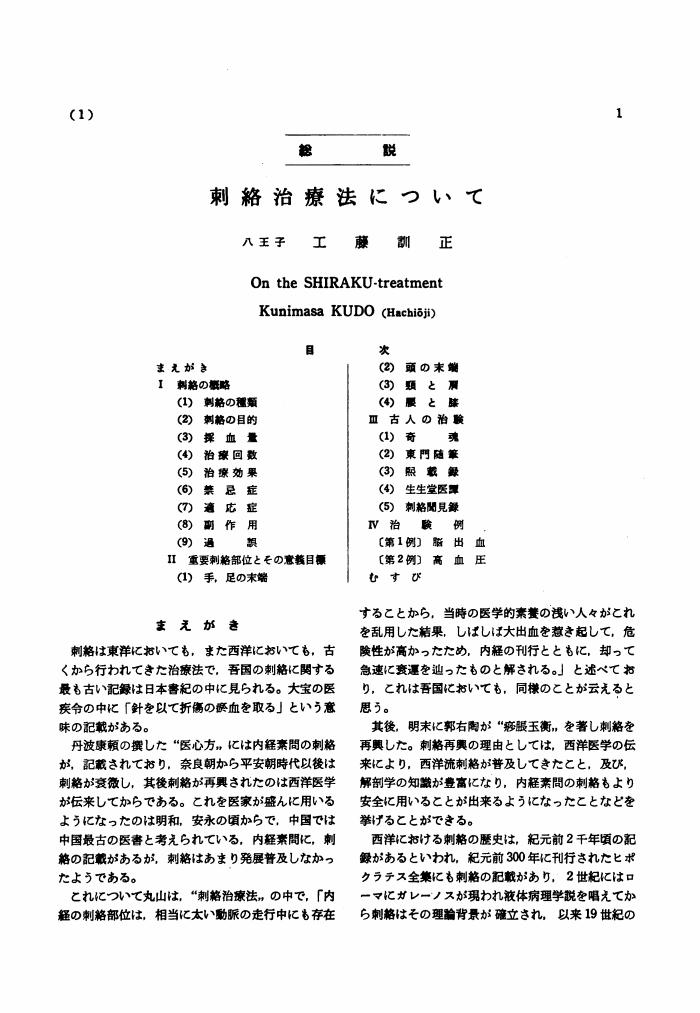

5 0 0 0 OA 刺絡治療法について

- 著者

- 工藤 訓正

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.1-8, 1965-07-30 (Released:2010-10-21)

5 0 0 0 OA 人事評価やその公正性が時間展望に与える影響:個人特性の変動性についての経験的検討

- 著者

- 江夏 幾多郎

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.33-48, 2022-09-20 (Released:2022-12-02)

- 参考文献数

- 66

本稿で行った質問票調査によると,人事評価の公正性認知は,現在や将来に関する時間展望をより前向きなものにする.また,人事評価の手順や実務を入念なものにすることは,従業員の総合的公正判断を高めると同時に,時間展望に対して直接的で否定的な影響を部分的に与える.配置転換が多く行われがちな日本の人事慣行の下では,人事評価に関するそれまでの好ましい経験が将来も継続するとは限らないことを,従業員が予期している可能性がある.

5 0 0 0 OA 小柴胡湯による間質性肺炎について

- 著者

- 本間 行彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.1-4, 1996-07-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1 2

- 著者

- Tatsuya Noda Yasuyuki Okumura Keiko Kan-o Toshibumi Taniguchi Sadao Suzuki Tomoaki Imamura

- 出版者

- Society for Clinical Epidemiology

- 雑誌

- Annals of Clinical Epidemiology (ISSN:24344338)

- 巻号頁・発行日

- pp.22016, (Released:2022-08-03)

- 被引用文献数

- 2

5 0 0 0 OA 市販マーガリンのトランス酸含量について

- 著者

- 桐淵 寿子 福場 博保

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.17-20, 1969-01-20 (Released:2009-11-16)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 1

各種マーガリンについて, トランス型不飽和脂肪酸の含有量を赤外吸収法によって求めた。 なお不飽和脂肪酸量, および脂肪酸組成をガスクロマトグラフイーによって測定し, これらのデーターとの相関から, 各マーガリンの特徴を考察した。アメリカ製マーガリンでは, ハード型ではトランス酸量46-73%であり, ソフト型では23-36% (一例を除く) であった。 これらマーガリンの不飽和酸含量は大体75-85%の範囲内で, 特に両者間に著しい差はなかった。 これに対し, 国産品では不飽和脂肪酸含量はソフト型43-65%に対し, ハード型23-31%で, ハード型の不飽和酸含量が著しく少なく, トランス酸量はハード型, ソフト型の間には著しい開きがなかった。

5 0 0 0 OA 国内産マーガリン・ショートニングおよびヒト血清脂質のトランス酸含量

- 著者

- 河野 三津子 趙 英子 菅野 道廣

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.217-222, 1982-06-10 (Released:2009-11-16)

- 参考文献数

- 13

家庭用マーガリン15種, 業務用マーガリン33種, 学校給食用マーガリン5種, 業務用ショートニング26種, および健康な22~29歳の青年の血清の脂肪酸組成をGLCにより分析し, トランス型不飽和脂肪酸 (t酸) の種類と含量を測定した。水素添加製品中のt酸のほとんどは, t-18: 1であり, c, t-18: 2およびt, c-18: 2の割合はきわめてわずかで, t, t-18: 2はほとんど検出されなかった。t酸含量は, 家庭用マーガリンで平均13.7%, 業務用マーガリンで平均12.2%, 学校給食用マーガリンで平均15.5%, そして業務用ショートニングで平均14.3%であった。業務用製品でt酸含量が低かったのは, 強く水素添加したものが多かったため, あるいは, 原料として不飽和脂肪酸の少ない脂肪を用いたためであった。主として大学食堂で食事を摂っているヒト血清中のt酸含量は全脂質中では1%未満であった。各脂質画分間でわずかながら違いがあり, 遊離脂肪酸中で最も高かったが, それでも2~4%であった。

5 0 0 0 OA 超微小試験技術による材料機械的強度特性の取得方法

- 著者

- 笠田 竜太

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.12, pp.760-764, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)

- 参考文献数

- 14

局所領域の機械的強度特性を評価することが可能な超微小試験技術であるナノインデンテーション試験の要点やTips,押込硬さとビッカース硬さの相関について説明します.試験規格や教科書では見落としがちな項目や,実際の測定における注意点について主に金属材料を対象とした測定に基づいて説明します.また,応用例としてマイクロピラー圧縮試験による評価の例も紹介します.

5 0 0 0 OA 黄禍論梗概

- 著者

- 森鴎外 (林太郎) 著

- 出版者

- 春陽堂

- 巻号頁・発行日

- 1904