- 著者

- 海老原 和雄 浴本 久雄 一町田 裕子 安部 史紀 井上 博 青柳 祥子 山下 巧 小結 明子 高橋 克俊 吉岡 修 松田 明

- 出版者

- 公益財団法人 日本感染症医薬品協会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Antibiotics (ISSN:03682781)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.12, pp.872-885, 1978-12-25 (Released:2013-05-17)

- 参考文献数

- 19

1962年, 梅沢, 等1) によつて発見されたブレオマイシン (以下BLM) は, 墓礎的研究をへで, 1965年はじめて市川, 等2) によつて臨床研究がおこなわれ, 陰茎癌に著るしい効果がみいだされた。その後, BLMは過去10年間の間に, 皮膚, 頭頚部, 口腔等の扁平上皮癌, ホジキン病, 睾丸腫瘍等に単独または併用によつて, 秀れた効果を発揮し, 固型癌の化学療法の治療体系の中に, 確固たる立殿確立した。BLMの臨床的研究は, 国の内外で広くおこなわれたが, その結果, 種々の扁平上皮癌, 睾丸腫瘍等の有効疾患, 投与方法, 併用療法について, 数多くの知見が得られたが, 薬剤の安全性の面からみると, BLMは多くの他の制癌剤と異なって, 骨髄毒性, 免疫抑制を示さない特徴をもっとともに, 肺に対する毒性が注目され, 高頻度ではないが, 時に致死的な副作用ともなる肺の線維症は, BLMの臨床使用上の1つの制限因子として, 臨床家の注目を集めた。梅沢, 等は3), BLMの研究の初期において, そのマウスの生体内分布性を抗菌活性および, 放射活性の両面から詳細に検討して, 抗腫瘍性をもつ物質の生体内分布の研究によつて, それが, 臨床応用されたばあいの有効性, 毒性の標的臓器を推定しうる方法論を確立した。それは, 「物質が高濃度に分布し, 分解を受けにくいか, 活性化を受けやすい腫瘍または臓器組織には有効性または毒性を発現する」と要約される。一方, 臨床研究の進行と平行しておこなわれたBLMの化学, 生化学, 発酵工学的研究の進歩によつて, 約300種に及ぶ末端アミンを異にする誘導体がつくられた。我々は4), これらの物質を梅沢の方法論にしたがつて, 従来のBLMと比較して,(1) BLMと同じ制癌スペクトルであるが, 抗腫瘍力が強い,(2) BLMより制癌スペクトルの拡大のあるもの,(3) 生体内分布に特徴をもつ,(4) 肺毒性が減少しているもの等を目標として選択をおこなつた。第1次スクリーニングにおいては, 抗菌, 抗腫瘍性 (HeLa S3細胞培養, マウスエールリッヒ腹水および固型癌) マウスを用いる臓器分布およびマウスを用いる肺線維化能について検討した。1次スクリーニングで選抜さ物質の中には, ラットAH66, AH66F, マウスL1210移植癌について検討したものもある。2次評価においては, 特定臓器の癌への有効性を検討することを主とし, 動物移植癌では代用し得ない癌においては, 実験方法および評価の困難性, 充分な動物数を得られない等の制約があるが, 動物自然発生腫瘍および, 化学発癌腫瘍を用いて検討した。本報告においては, 上記の方法によつて選抜した硫酸ペプレオマイシン (以下NK631と略) の諸性状について, 同時におこなったBLMの成績と対比して報告する。NK631の構造は, Fig.1に示すとおりである。

- 著者

- HISAO EKIMOTO KATSUTOSHI TAKAHASHI AKIRA MATSUDA TOMOHISA TAKITA HAMAO UMEZAWA

- 出版者

- JAPAN ANTIBIOTICS RESEARCH ASSOCIATION

- 雑誌

- The Journal of Antibiotics (ISSN:00218820)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.8, pp.1077-1082, 1985 (Released:2006-04-19)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 25 34

Lipid peroxidation catalyzed by bleomycin (BLM)-metal complexes was studied in vitro using arachidonic acid as the substrate. Iron complexes of BLM caused extensive lipid peroxidation, but other metal complexes did not. The lipid peroxidation caused by the iron complexes was inhibited by antioxidants such as dl-α-tocopherol, ascorbic acid etc., but not by other scavengers of hydroxyl and superoxide radicals, and of singlet oxygen. Cyanide ion suppressed the lipid peroxidation caused by BLM-Fe(II), but did not suppress the peroxidation activity of BLM-Fe(III). The peroxidation activity of BLM-Fe(II) was lost instantly by pre-incubation of the complex at 37°C before mixing with arachidonic acid, but that of BLM-Fe(III) was not. These results indicate that the active form for the lipid peroxidation derived from BLM-Fe(II) differs from that of BLM-Fe(III).

- 著者

- 松前 紀男

- 出版者

- 日本基督教学会北海道支部/北海道基督学会 = The Hokkaido Society of Christian Studies

- 雑誌

- 基督教学 (ISSN:02871580)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.37-45, 1996-07-22

- 著者

- HISAO EKIMOTO MINAKO AIKAWA TAKAO OHNUKI KATSUTOSHI TAKAHASHI AKIRA MATSUDA TOMOHISA TAKITA HAMAO UMEZAWA

- 出版者

- JAPAN ANTIBIOTICS RESEARCH ASSOCIATION

- 雑誌

- The Journal of Antibiotics (ISSN:00218820)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.94-98, 1985 (Released:2006-04-19)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 5 6

Pulmonary fibrosis in mice induced by peplomycin (PEP) was suppressed by administration of anti-inflammatory agents such as prednisolone and D-penicillamine during or after the administration of PEP. Pulmonary fibrosis was also suppressed by administration of cyclophosphamide, an immunosuppressive antitumor agent before, during or after the administration of PEP. The pulmonary fibrosis in athymic nude mice induced by PEP was less than that in normal mice. The low response in the nude mice was enhanced by transfer of thymocytes to the same level as that in the normal mice. This suggests that the immune system, especially thymus-dependent immunity, is involved in the pulmonary fibrosis induced by PEP.

1 0 0 0 OA Dialkyl Bisphosphonate Platinum(II) Complex as a Potential Drug for Metastatic Bone Tumor

- 著者

- Hidetoshi Nakatake Hisao Ekimoto Mariko Aso Atsushi Ogawa Asami Yamaguchi Hiroshi Suemune

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.6, pp.710-713, 2011-06-01 (Released:2011-06-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 9 17

Bisphosphonates have high affinity for hydroxyapatite (HA), which is abundantly present in bone. Also, platinum complexes are known that have a wide spectrum of antitumor activities. The conjugate of bisphosphonate and a platinum complex might have HA affinity and antitumor activity, and become a drug for metastatic bone tumor. In this study, the authors synthesized platinum complexes that had dialkyl bisphosphonic acid as a ligand, and evaluated the possibility of the synthesized complexes as a drug for metastatic bone tumor. The synthesized dialkyl bisphosphonate platinum(II) complex was characterized, and its stability in an aqueous solution was also confirmed. The synthesized platinum complex showed higher HA affinity than other platinum complexes such as cisplatin and carboplatin in an experiment of adsorption to HA. In vitro, the platinum complex showed tumor growth inhibitory effect stronger than or equal to cisplatin, which is the most commonly used antitumor agent. Moreover, the platinum complex showed a bone absorption inhibitory effect on the osteoclast. These results suggest potential of dialkyl bisphosphonate platinum(II) complexes as a drug for metastatic bone tumor.

- 著者

- HISAO EKIMOTO KINIIHIKO TAKADA KATSUTOSHI TAKAHASHI AKIRA MATSUDA TOMOHISA TAKITA HAMAO UMEZAWA

- 出版者

- JAPAN ANTIBIOTICS RESEARCH ASSOCIATION

- 雑誌

- The Journal of Antibiotics (ISSN:00218820)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.6, pp.659-663, 1984 (Released:2006-04-19)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 7 5

The pulmonary fibrosis caused by peplomycin (PEP) was studied in terms of oxygen toxicity using ICR mice. When 16μg of PEP was administered intratracheally in mice after exposure to the air containing 75% O2 for 10 days, the pulmonary fibrosis was completely suppressed, while when mice were exposed to 75% O2 after the administration of PEP, the fibrosis was much severe than that of mice raised in atmospheric air. In 50% O2 similar oxygen effect was also observed, but it was weaker than that in 75% O2. In 90% O2 the oxygen toxicity was observed in mice without administration of PEP. When mice were exposed to 75% O2 the activities of superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and glutathione reductase, which are relevant to the detoxication of active oxygen species, were not increased in the lung, but the levels of reducing agents such as glutathione and ascorbic acid, and high molecular substances having 1O2-scavenging activity were enhanced. The results suggest that these materials have some roles to decrease the pulmonary fibrosis caused by PEP.

1 0 0 0 OA ベイズ統計学について

- 著者

- 鈴木 雪夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.4, pp.372-378, 1990-11-09 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 IR ウシ卵巣における血管系の役割 -卵胞、黄体における血流およびホルモン分泌の変化-

- 著者

- Acosta T. J.

- 出版者

- 岡山大学農学部

- 雑誌

- 岡山大学農学部学術報告 (ISSN:04740254)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.1, pp.63-71, 2005-02-01

A transpectal color Doppler ultrasonography was used to assess changes in the ovarian structures and to determine blood flow that tale place in the follicle wall and within the corpus luteum (CL) dring specific physiological events such as ovulation, CL development, and CL regression in cows. To investigate the local release of vasoactive peptides, steroid hormones, and prostaglandins (PGs) in each ovarian structure, the capillary membranes (0.2mm diameter and 5-10mm length) of a microdialysis system (MDS) were implanted surgically implanted into the follicle wall or within the CL along with ovarian venous and jugular catheters to collect simultaneous, real-time information on the ovarian and systemic change in the secretion of factors regulating vascular function. Based on the results obtained from in vivo experiments, it was proposed that a physiological relevant "cross-talk" between the vascular components (endothelial cells) and steroidogenic cells occur in the bovine ovary particularly during ovulation, CL formation and regression.カラードップラー超音波断層診断装置は,直腸を介して卵巣内の構造変化および血流変化を評価することができ,排卵,黄体形成,黄体退行などの卵巣生理現象の観察に有効である.私は,ウシにおいてカラードップラー超音波断層診断装置を用いて卵胞壁および黄体内の血流変化について検討するとともに,微透析システム(MDS;microdialysis system)を卵胞壁および黄体内に装着し,局所的な血管作動性物質,ステロイドホルモンおよびプロスタグランディン類の分泌を調べた.また,卵巣静脈および頚静脈より血液を経時的に採取し,血管機能を調節する因子の経時的変化についても検討した.これらの成果から,ウシの卵巣生理現象(特に,排卵,黄体形成,および黄体退行)において,卵巣内の血管内皮細胞とステロイド産生細胞(卵胞内膜細胞,顆粒層細胞および黄体細胞)間にクロストーク(相互調節作用)の存在することが示唆された.

1 0 0 0 データ分析と論証活動を支援する探究型統計学習環境の開発

本研究の目的は,統計的思考の育成を目標に「データ分析と論証活動を支援する探究型学習環境」を開発することである.平成28年度は「未来の学習のための準備(Preparation for Future Learning: PFL)」の支援原理をもとに,学習者が講義などの説明を受ける前に学習者が他の学習者とデータ分析と論証を通した統計的問題解決を体験できるノベルゲーム型の学習環境を構築し,小規模の評価実験を実施した.29年度の研究計画として,1)学習コンテンツの制作と2)学習環境(システム・コンテンツ)の評価の2つがあった.まず1)について,28年度の実験結果の詳細な分析から既存のシステムではにPFLに必要な足場かけが十分でなかったと判断し,システムとコンテンツの仕様を変更して修正を行った.具体的には,既存のシステムでは統計的問題解決を体験できるものの,サンプリング(対象とサイズの選択)と収集したデータに対する統計量の選択のうち,サイズの決定しか学習者側で指定できない仕様だった.そこで,サンプリングの対象や統計量の選択も学習者側で指定できる仕様に変更してシステムとコンテンツを修正した.これにより,学習者は問題解決型シナリオの中での意思決定機会が増え,統計的問題解決のプロセスをより深く体験できるようになった.一方,2)については,修正したシステム・コンテンツで評価実験を実施した結果,想定した人数の被験者が集まらなかったため,実験計画を練り直し30年度に評価実験を再実施することにした.

1 0 0 0 OA 統計的な表象理解を促す学習支援システムの開発

1 0 0 0 P-18 日傘使用時の体感温度の算出(ポスターセッションI)

- 著者

- 渡邊 慎一 石井 仁 長野 和雄

- 出版者

- 人間-生活環境系学会

- 雑誌

- 人間-生活環境系シンポジウム報告集

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.107-110, 2014-11-20

本研究は、日傘使用時の温熱環境に総合有効温度ETUを適用し、その算出法を示した。実測データを用いて日向および3種の日傘使用時のETUを算出した。その結果、日向のETUは49.9℃であることを示した。ラミネート加工(黒)日傘のETUが最も低く44.9℃であり、日向のETUとの差は-5.0℃であった。また、通常加工(黒)日傘の日向との温度差は-3.7℃、通常加工(白)が-2.6℃であった。

- 著者

- 成瀬 幸典 ナルセ ユキノリ Yukinori Naruse

- 雑誌

- 立教法務研究

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.173-199, 2016

- 著者

- Omer BESALTI Zeynep AKTAS Pinar CAN Eylul AKPINAR Eser A. ELCIN Murat Y. ELCIN

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.15-0571, (Released:2016-06-10)

- 被引用文献数

- 14

The aim of this study was to investigate the effects of percutaneous transplanted autologous neurogenically-induced bone marrow-derived mesenchymal stem cells (NIBM-MSCs) in paraplegic dogs without deep pain perception (DPP) secondary to external spinal trauma. Thirteen client owned dogs that had failed in improvement neurologically at least 42 days after conservative management, decompression and decompression-stabilization were included in the study. Each dog received two doses of autologous 5.0 × 106 NIBM-MSCs suspension, which were positive to 2',3′-Cyclic-nucleotide-3′-phosphodiesterase (CNPase) and Microtubule-associated protein 2 (MAP-2), as well as to Glial fibrillary acidic protein (GFAP) and beta III tubulin. The cells were injected into the spinal cord through the hemilaminectomy or laminectomy defects percutaneously with 21 days interval for 2 times. The results were evaluated using Texas Spinal Cord Injury Scale (TSCIS), somatosensory evoked potentials (SEP) and motor evoked potentials (MEP) at the admission time, cell transplantation procedures and during 2, 5, 7 and 12th months after the second cell transplantation. Improvement after cell transplantation in gait, nociception, proprioception, SEP and MEP results was observed in just 2 cases, and only gait score improvement was seen in 6 cases, and no improvement was recorded in 5 cases. All progresses were observed until 2nd month after the second cell transplantation, however, there was no improvement after this period. In conclusion, percutaneous transplantation of autologous NIBM-MSCs is a promising candidate modality for cases with spinal cord injury after spinal trauma and poor prognosis.

1 0 0 0 OA 剣道練習者の心機能の特徴について

1 0 0 0 OA ソデフリン-両生類から初めて単離された性フェロモン

- 著者

- 塚本 佐知子

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.12, 1995-12-01

- 著者

- 杉山 秀子

- 出版者

- 駒澤大学

- 雑誌

- 駒澤大學外国語部研究紀要 (ISSN:03899845)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.47-88, 1991-03

1 0 0 0 OA 絶食下のヤギにおける反芻行動の変化

- 著者

- 大城 政一 及川 卓郎 平川 守彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本畜産学会

- 雑誌

- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.6, pp.645-648, 1992-06-25 (Released:2008-03-10)

- 参考文献数

- 12

絶食下のヤギにおける反芻行動について検討を行なった.実験にはザーネン雑種成雌ヤギ3頭を供試した.自由採食期における1時間当りの吐出回数と反芻時間は24時間でほぼ一定していた.絶食期第1日における1時間当りの吐出回数と反芻時間は絶食後5時間に著しい増加を示したが,絶食期第2日と第3日では24時間一定していた.反芻時間は自由採食期で329.8分/日を示し,絶食期第1日の反芻時間は自由採食期に137%に増加したが,第2日は59%,第3日は22%に減少した.吐出回数は自由採食期で334.5回/日であったが,絶食期第1日は自由採食期の130%,第2日は156%と増加した.第3日は89%で自由採食期に近い値に回復した,絶食期における1反芻当りの休止時間を除く反芻行動は絶食期第1日において自由採食期と同じ値を示したが,第2日と第3日には顕著に減少した.

1 0 0 0 OA スーパーオキシドによる酵素の失活

- 著者

- 河野 泰久

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.7, pp.1112-1116, 1988-07-15 (Released:2009-02-18)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 2 2

- 著者

- 千葉 哲矢 石塚 豪 尾形 剛 但木 壮一郎 藤田 央 山口 展寛 尾上 紀子 田中 光昭 篠崎 毅 菊池 喜博

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.12, pp.3522-3524, 2012-12-10

- 被引用文献数

- 3

68歳男性,糖尿病性ケトアシドーシスで入院,亜急性前壁中隔梗塞を合併していた.第116病日に左前下行枝の慢性完全閉塞病変に対しエベロリムス溶出性冠動脈ステントを留置したところ,術後13日目より発熱,咳などの症状が出現.胸部単純写真,CTでは間質性肺炎所見を呈した.種々の検査所見から心不全,感染症,悪性腫瘍などは否定的で薬剤性間質性肺炎と診断した.内服薬はすべて4カ月前に処方されたものを継続していたため,2週間前に新たに植え込んだエベロリムス溶出性ステントの可能性を最も疑った.ステロイドの治療により比較的速やかに改善した.<br>

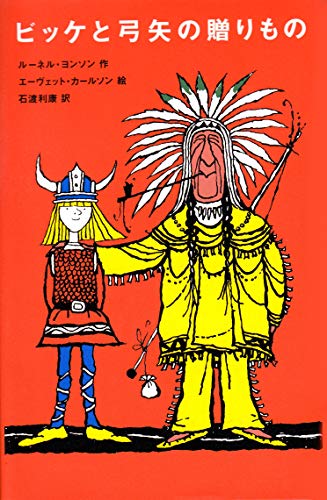

1 0 0 0 ビッケと弓矢の贈りもの

- 著者

- ルーネル・ヨンソン作 エーヴェット・カールソン絵 石渡利康訳

- 出版者

- 評論社

- 巻号頁・発行日

- 2011