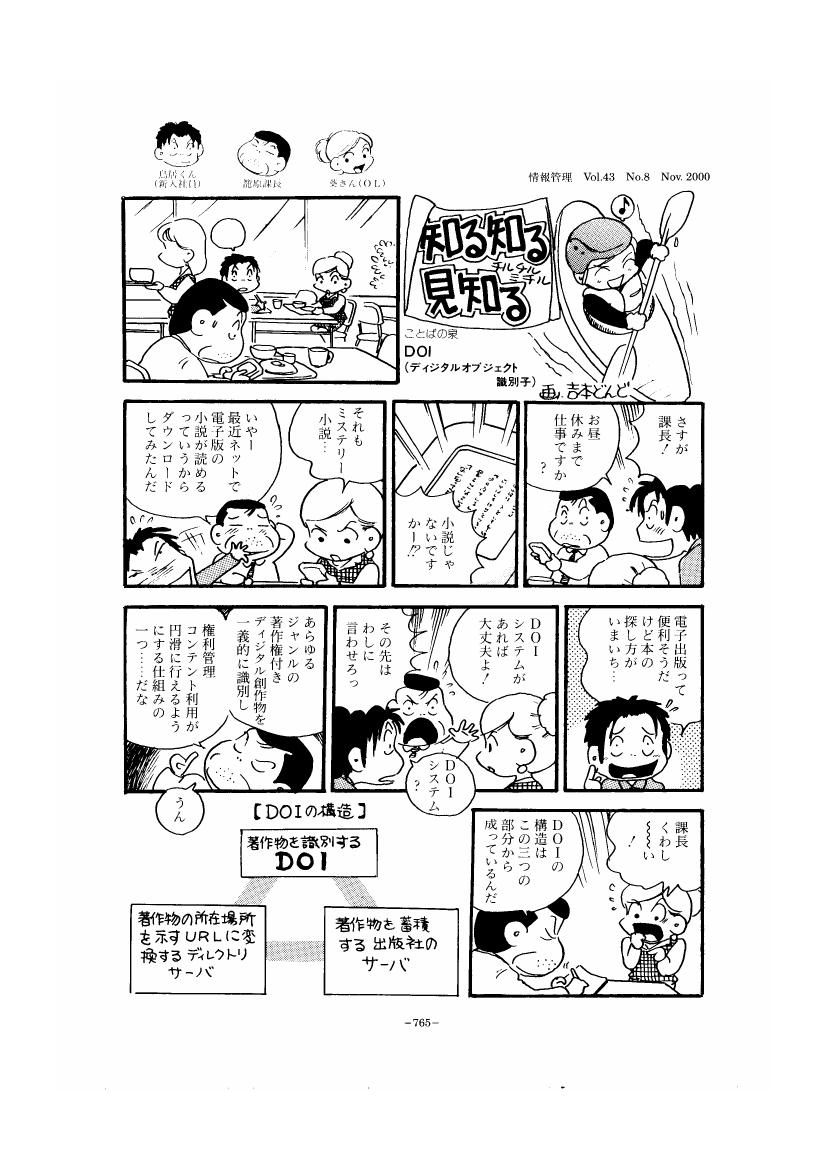

1 0 0 0 OA DOI

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.8, pp.764-765, 2000 (Released:2001-04-01)

1 0 0 0 『日本霊異記』訓釈研究史(<特輯>遠藤嘉基博士古稀記念)

- 著者

- 小泉 道

- 出版者

- 訓点語学会

- 雑誌

- 訓点語と訓点資料 (ISSN:04546652)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.198-212, 1974-05-31

1 0 0 0 ロドリゲス大文典から小文典へ

- 著者

- 豊島 正之

- 出版者

- 北海道大学国語国文学会

- 雑誌

- 国語国文研究 (ISSN:02890488)

- 巻号頁・発行日

- no.83, pp.p79-61, 1989-09

1 0 0 0 ジョアン・ロドリゲス・ツヅの未刊「日本司教史」

- 著者

- シュッテ J.F. 松田 毅一

- 出版者

- 吉川弘文館

- 雑誌

- 日本歴史 (ISSN:03869164)

- 巻号頁・発行日

- no.180, pp.97-101, 1963-05

1 0 0 0 OA Rによる統計解析計算の精度保証

- 著者

- 吉岡 毅

- 出版者

- Waseda University

- 巻号頁・発行日

- 2004

計算機による数値計算は浮動小数点数演算によって行われているため,丸めによる誤差を含んでしまい,その精度に関しては保証されていない.この問題に対し,近似解を計算すると同時にその正しさを数学的に保証する方法に関する研究が盛んになっている.この技法は精度保証付き数値計算とよばれている.統計解析計算は,様々な分野で行われている.解析計算を行う際,一つの方法としてオープンソースのRというフリーソフトによって解析計算を行う.本論文では,統計解析計算の結果を精度保証付きで求め,Rでの解析結果を検証することを目的とする.まず,解析計算の丸めを考慮して,区間演算を用いて解析計算を行うプログラムをC++で作成する.そして,その解析結果とRを使って計算した場合の解析結果の比較を行い,誤差解析を行う.解析計算は,推定,検定,重回帰分析について取り上げる.

- 著者

- 佐藤(佐久間) りか

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.307-320, 2008 (Released:2008-08-01)

- 参考文献数

- 4

英国Oxford大学で作られている「健康と病いの体験」のデータベースDIPExは,1,500人を超す患者のインタビューを収録したデータベースである。その一部はインターネットを介して一般に公開されており,患者や家族,医療提供者がビデオ映像を通じて,さまざまな“病いの語り”に触れることができるようになっている。「患者体験」に注目が集まる昨今,国内でも闘病記や闘病ブログのデータベースがネット上に誕生しているが,それらのサイトとDIPExはどのような点で異なるのだろうか。DIPExを支える理念と英国における実践,日本でも始まった「がん患者の語り」データベース作成プロジェクトの進捗状況について報告する。

1 0 0 0 OA アメリカカブトエビ耐久卵にみられるタンパク質

- 著者

- 諸富 勝成 村上 香 長島 孝行

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.49-53, 2004 (Released:2004-05-25)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 1

Triops longicaudatus, a small aquatic crustacean inhabiting the paddy fields of Japan, has eggs that can undergo diapause and survive under dry conditions for several decades. In this study, diapause eggs were embedded in resin and thin sections were observed under light microscopy. Observations revealed that there were abundant yolk granules, or many nuclei, in a diapause egg. Diapause eggs, post-diapause eggs and eggs just after oviposition were homogenized in their groups and the residual material was removed by centrifugation. The samples were analyzed for proteins using two-dimensional gel electrophoresis (2D-GE). The protein spots were visualized by silver staining, and revealed that there were more than 1,400 spots in a diapause egg, and two protein spots (26 kDa, 4.7 isoelectric point) appeared specifically in diapause eggs. It is suggested that these proteins have some relationship with long diapause. The proteins differ from a small heat-shock/α-crystallinprotein (p26) of Artemia franciscana.

1 0 0 0 OA 善光寺地震断層の重力調査

- 著者

- 萩原 幸男 長沢 工 大久保 修平

- 出版者

- 東京大学地震研究所

- 雑誌

- 東京大学地震研究所彙報 (ISSN:00408972)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.3, pp.529-535, 1987-02-10

1847年善光寺地震のとき発生した断層は垂直変位をもつので,断層をはさむ両側のブーゲー異常に差が生じている可能性がある.断層によるブーゲー異常の乱れの発見を目的として,長野市街地を中心に84点の重力測定を実施した.しかし結果として,期待されたコンターの乱れは発見されなかった.この地震断層の西側に隣接して,顕著な低ブーゲー異常帯が存在することが判明した.これは断層破砕帯のような待異な構造に関連するものかもしれない.

1 0 0 0 ラインスキャンカメラと全方位カメラによる高精細パノラマ画像生成

- 著者

- 福井 章仁 八木 康史 谷内田 正彦

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, no.6, pp.53-58, 2004-01-23

- 被引用文献数

- 4

双曲面ミラーなどを用いた全方位視覚センサは、周囲360度の視野映像が実時間で撮影できることから、実写映像に基づく空間モデリングのためのセンシング手段として有望視されている。しかし、360度の視野を単一の撮像素子で撮影しているため、入力画像の解像度が低いという問題があった。一方、カメラを回転する方法は、高解像度の画像が得られる反面、1枚のパノラマ画像の取得に時間がかかってしまうという問題がある。本研究では、両タイプのセンサを同軸上に上下配置することで、全方位画像が実時間観測できるとともに高精細のテクスチャーが獲得でき、また本センサシステムを電動カートへ搭載することで高解像度のテクスチャーを持つ広域な都市空間の3次元モデリングが可能なパノラマ画像入力システムを提案する。An catadioptric omnidirectional image sensors using convex mirrors have a useful advantage for modeling. These sensors can capture omnidirectional information simultaneously and can continuously observe the object. The image resolution of the observed surface texture is low. On the other hand, an advantage of rotating camera around with constant angular velocity is that we can acquire a high-resolution omnidirectional image. However, it has a disadvantage that it requires a rather long time. In this paper, we propose the high-resolution panoramic imaging system by combining the real-time omnidirectional image sensor HyperOmni Vision and line-scan camera system.

- 著者

- 原 明人 吉野 健一 竹内 文代 佐々木 伸夫

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. ED, 電子デバイス (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.15, pp.21-27, 2001-04-13

エネルギー安定性の非常に高い半導体励起固体(DPSS)CWレーザ(Nd:YVO_4, 532nm, 10W)を利用してガラスに熱損傷を与えることなくTFTのチャネル領域を単結晶化する新しい結晶成長方法について報告する。本方法の特徴は、(1)チャネル領域を熱浴として作用する厚いシリコン膜で覆う(2)ネッキング構造をチャネル領域に付加する(3)チャネル領域に沿って、ネッキング領域側から結晶化させる(4)裏面からレーザ照射することである。本方法を利用してチャネル領域全域にわたって単結晶化することに成功した。単結晶化領域は幅2μm、長さ20μmである。450℃のプロセスを利用してガラス上にTFTを作成した結果、最高移動度410cm^2/Vs(平均移動度310cm^2/Vs), S-value 0.20V/dec、Vth=0.2Vが得られた。

1 0 0 0 変わりつつある情報教育 : 2.小学校における教育実践事例

- 著者

- 佐藤 和浩

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理 (ISSN:04478053)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.11, pp.1186-1190, 2007-11-15

1 0 0 0 中国における図書館のヒューマン・リソースの分析と人材育成

- 著者

- 章 騫

- 出版者

- 日本図書館研究会

- 雑誌

- 図書館界 (ISSN:00409669)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.6, pp.366-370, 2008-03-01

ヒューマン・リソースは図書館の最も重要な資源であるが,図書館事業の順調な発展を維持するためには合理的な人材育成体系を確立する必要があり,そのことは図書館立法の大切なポイントでもある。また,この様な体系を作るためには,図書館におけるヒューマン・リソースに対する分析も少なからず求められる。本論文では,図書館という特殊な部門にどのような人材が必要なのか,またその必要に応えて,どのように完全な人材育成ルートを構築すべきか,一つの探索を行う。

- 著者

- 安藤 一博

- 出版者

- 社団法人情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.12, pp.581-586, 2003-12-01

1990年代中頃より中国の図書館は電子図書館の研究開発をすすめてきた。そして,研究,実験の段階を経て,本格的なデジタル図書館建設を目的とした中国電子図書館プロジェクトが,2000年に立ち上げられた。本稿では,背景となる図書館資料費の不足と情報基盤の普及を概観し,中国電子図書館プロジェクトを中心に中国における電子図書館に対する取り組みについて考察した。

- 著者

- 川崎 道雄

- 出版者

- 社団法人情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.15-20, 2005-01-01

全世界的に学術雑誌の電子ジャーナル化が進むなか,中国では,その量の膨大さにおいて世界に類例を見ない雑誌,新聞,学位・学全論文の総合的データベースであるCNKI (China National Knowledge Infrastructure)の構築が国家事業として立ち上がり,中国国内では順調な運営が続いている。2000年からは海外での利用も可能となり,中国との経済・文化の交流が深化する日本でも,中国の情報を得るためのツールとしてCNKIは無視できない存在となっている。本橋では,その概要を紹介する。

1 0 0 0 OA 有機ELデバイスとディスプレイへの応用技術

- 著者

- 柴田 賢一

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.264, 2005 (Released:2005-11-28)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 鹿児島県下における草地利用型牧場の実状と間題点

- 著者

- 小川 清彦 中西 喜彦 柳田 宏一 根比 長幸

- 出版者

- 鹿児島大学

- 雑誌

- 鹿兒島大學農學部學術報告 (ISSN:04530845)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.123-134, 1983-03-15

- 被引用文献数

- 1

鹿児島県下の草地利用型牧場について, 草地造成面積, 牧場数, 管理主体の性格, 飼養管理, 家畜および草地の問題点, および冬季の貯蔵資料の状況などを分析した.その結果は次のとおりである.1.鹿児島県下の総草地造成面積は1961年から1980年までの間に6,205.0ha造成されている.また, その約半分の3,163.6haが1966年から1970年までの5年間に造成されたが, 現在までも一定の草地造成が行われている.2.牧場数を管理主体別に区分すると, 公共牧場 : 47牧場(2,027.9ha), 農業公社牧場 : 12牧場(399.7ha)および一般牧場 : 230牧場(3,681.2ha)の計289牧場である.3.飼養管理についてみると, 肉用牛では調査した31牧場中周年放牧61.3%, 夏季放牧32.3%および舎飼い6.4%の牧場数になっている, 一方, 乳用牛では14牧場中舎飼い50.0%, 夏季放牧28.6%および周年放牧21.4%の牧場数となっている.4.各牧場の問題点のおもなものは雑草繁茂が肉用牛では74.2%の牧場で, 乳用牛でも50.0%の牧場で指摘されている.さらに, 施肥量の不足や草地利用法のまずさがそれぞれ半数近い牧場で指摘されている.5.冬季飼料の貯蔵状況をみると, 肉用牛で61.3%の牧場で, 乳用牛で28.6%の牧場で不足している.粗飼料確保についてみると, 肉用牛で乾草調製を54.8%の牧場で行い, さらに25.8%の牧場でサイレージを調製している.また, 61.3%の牧場で稲ワラを購入している.乳用牛では乾草調製を42.9%の牧場で行い, サイレージ調製を78.5%の牧場で, また, 稲ワラは57.1%の牧場で購入している.6.繁殖牛の受胎率は, 肉用牛, 乳用牛ともに60%以上の成績を示す牧場数は50%以下と少なかった.これは産草量の不足や牧草貯蔵法の未熟さと密接に関係しているように思われる.

1 0 0 0 傾斜リブ付き高アスペクト比矩形通路の熱伝達特性

- 著者

- 岡村 隆成 古閑 昭紀 川岸 裕之

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学會論文集. B編 (ISSN:03875016)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.646, pp.1436-1443, 2000-06-25

The heat transfer characteristics and flow behavior in a rectangular passage with two opposite 45゜skewed ribs for turbine rotor blade have been investigated for Reynolds numbers from 7800 to 19000. In this blade, the spanwise coolant passage at the trailing edge region whose thickness is very thin is chosen, so the channel aspect ratio(=width/height of channel)is extremely high, 4.76. Therefore the heat transfer experiment in the high aspect ratio cooling channel was performed using thermochromic liquid crystal and thermocouples. Furthermore the calculation of flow and heat transfer was carried out using CFD analysis code to understand the heat transfer experimental results. The enhanced heat transfer coefficients on the smooth side wall at rib leading end were the same level as those on the rib roughened walls.

- 著者

- 八木 浩司 山崎 孝成 渥美 賢拓

- 出版者

- 公益社団法人 日本地すべり学会

- 雑誌

- 日本地すべり学会誌 (ISSN:13483986)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.294-306, 2007 (Released:2007-08-03)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 10 23

2004年新潟県中越地震にともなって発生した地すべり・崩壊の発生場の地形・地質・土質的特徴を地形図, GISならびに土質試験・安定解析を用いて検討した。その結果, 以下のことが明らかとなった。1. 2004年新潟県中越地震による地すべり (深層すべり) は, 芋川や塩谷川流域の梶金向斜沿いの地域に集中して発生した。それらは, 旧期の地すべり地形の一部が再活動したものである。これには, 魚沼丘陵を開析する河谷に沿った30°程度の急な谷壁斜面の発達が関わっていることが示唆された。2. 大規模な地すべりによる地形変位量を地震前後のDEM (数値地形モデル) から算出した。滑落崖付近での陥没, 移動体による旧河道の埋積, 旧地表面に対する乗り上がり・隆起が捉えられたほか, 移動体から受ける側圧で発生した河床の隆起も認められた。特に大日岳北側 (塩谷神沢川最上流部) では, 上下変動量がともに最大で40m以上の規模で発生した。3. 崩壊は, その6割以上が45°以上の急斜面で発生している。4. 地すべりの大半は層すべり型でその発生場での元斜面勾配は, 13-26°の範囲で, そのモードは21-26°である。そのうちモードは, 東北日本内弧・新第三系堆積岩地域のそれに比べ数度程度大きいことから, 地震動なしには地すべりが発生しにくい土質条件下にあった。5. リングせん断試験および原位置一面せん断試験によるすべり面のせん断強度は, 砂岩と泥岩の層界にすべり面が形成されている場合, 完全軟化強度c'=0kPa, φ'=35°, 残留強度はcr'=0kPa, φr'=30°の値を示し, 泥岩・シルト岩のすべり面では完全軟化強度c'=0~10kPa, φ'=30°, 残留強度はcr'=10kPa, φr'=20°の値が得られた。既報告の第三紀層すべり面の平均残留強度値 (眞弓ほか, 2003) と比較した場合, シルト岩のすべり面は10°程度大きな値である。

1 0 0 0 IR 平成16年(2004年)新潟県中越地震被害調査速報

- 著者

- 飛田 哲男 井合 進 汪 明武 仲山 賢司 Tetsuo TOBITA Susumu IAI Ming-gu WANG Kenji NAKAYAMA 京都大学防災研究所 京都大学防災研究所 京都大学防災研究所 京都大学大学院 Disaster Prevention Research Institute Kyoto University Disaster Prevention Research Institute Kyoto University Disaster Prevention Research Institute Kyoto University Department of Civil and Earth Resources Engineering Kyoto University

- 出版者

- 日本自然災害学会

- 雑誌

- 自然災害科学 = Journal of Japan Society for Natural Disaster Science (ISSN:02866021)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.595-602, 2005-02-28

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

A major earthquake (M 6.8, 37.289 N, 138.870E, Depth 13km) occurred on October 23, 2004, at 5 : 56PM (local time) near Ojiya City, Niigata Prefecture, Japan. The JMA seismic intensity of 7 was recorded in Kawaguchi-machi for the first time after seismic intensity meters were installed. Aftershocks with the JMA seismic intensity scale of more than 5 minus had been measured for more than two weeks in the affected area. Forty people were killed, more than 4,500 were injured and more than 100,000 were evacuated for days. The number of totally collapsed houses exceeded 2,800. Strong shaking triggered more than 1,600 landslides, and some of them blocked up river channels in mountain area. The earthquake also caused major damage on civil structures. The Joetsu Shinkansen bullet train was derailed for the first time in its history of 40 years. The number of passengers was 151 and miraculously no one was injured.