3 0 0 0 IR 銃筒から仏郎機銃へ--十四〜十六世紀の東アジア海域と火器

- 著者

- 中島 楽章

- 出版者

- 九州大学大学院人文科学研究院

- 雑誌

- 史淵 (ISSN:03869326)

- 巻号頁・発行日

- vol.148, pp.1-37, 2011-03

3 0 0 0 OA 作業科学と幸福

- 著者

- 吉川 ひろみ

- 出版者

- 日本作業科学研究会

- 雑誌

- 作業科学研究 (ISSN:18824234)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.1-9, 2023 (Released:2023-07-06)

- 参考文献数

- 30

本論の目的は,作業科学と幸福との関連を考えることである.まず,作業療法士である筆者の疑問から,どのように作業を考えてきたかを紹介する.作業の意味についての議論を 8 側面で整理することができる.まず感情を揺さぶる作業は意味がありそうだ.作業は手段にもなるし目的にもなるし,両方のこともある.作業を通して人,物や場所,時間を超えたつながりを感じる.アイデンティティとつながる作業もある. 作業は健康に影響を与える.ある作業を生活に取り入れると生活が組織化される.作業には時代や文化が作り出す社会的意味がある.作業をどの分類として語るかにより何らかの意味を帯びる.そして,前野氏による幸福の 4 因子が,上記の 8 側面とどのように関連しているかを考える.最後に,作業の類似語である労働についての考えを参照し,作業科学が個人の幸福を超えて,社会のビジョンとして作業的公正を目指していることに言及する.

3 0 0 0 OA バルブ式半閉鎖型体外循環における脱血管脱落時のair lock現象の研究

- 著者

- 相澤 康平 根岸 幹大 町山 敦史 奥村 高広

- 出版者

- 公益社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 生体医工学 (ISSN:1347443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.6, pp.164-169, 2022-12-10 (Released:2023-03-11)

- 参考文献数

- 6

At facilities where the number of cases of cardiopulmonary bypass (CPB) is less than 100 per year, which accounts for 60% of the cardiac surgery facilities in Japan, it is difficult to acquire and maintain the operation technique of CPB by the open circuit. Therefore, a valve-type semi-closed extracorporeal circulation (VACC) system was devised. In the VACC, which is a closed circuit like ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), the volume control reservoir (VR) is connected to the venous circuit via a check valve as a safety valve. The safety valve opens and closes depending on the pressure gradient between the VR which is under negative pressure and the venous circuit. As a result, the VACC can be switched between an open circuit and a closed circuit. For the purpose of improving safety in the case of air entering the venous circuit, which is the weakness of the closed circuit, water experiments to simulate an accidental venous decannulation were conducted. In the VACC, like the open circuit, when one of the two venous cannulas was decannulated, an air lock occurred. That is a phenomenon in which venous drainage and air movement are stagnant due to being obstructed by the siphon effect of a mass of air in the venous circuit. The safety valve was open when an air lock occurred, and it was easy for it to occur when the negative pressure was weaker. If a venous cannula is decannulated, the negative pressure in the venous circuit will be augmented, and then the pressure in the venous circuit will be limited to the pressure in the VR. Therefore, the suction power of a mass of air is reduced, and air movement is stagnant. As a result, an air lock occurs. When using a closed circuit, venous decannulation causes a large amount of air entering. On the other hand, the VACC can control air behavior in the venous circuit by adjusting the pressure in the VR;for example, by opening the VR to atmospheric pressure.

3 0 0 0 OA Non-Sinus-Type Dural Arteriovenous Fistula at the Foramen Magnum: A Review of the Literature

- 著者

- Masafumi Hiramatsu Tomohiko Ozaki Rie Aoki Shinri Oda Jun Haruma Tomohito Hishikawa Kenji Sugiu Isao Date

- 出版者

- The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy

- 雑誌

- Journal of Neuroendovascular Therapy (ISSN:18824072)

- 巻号頁・発行日

- pp.ra.2023-0019, (Released:2023-07-12)

- 参考文献数

- 45

Dural arteriovenous fistula (dAVF) of the foramen magnum (FM) region is rare. Moreover, the terminology of dAVF is very confusing in this region. In the narrow sense, the FM dAVF is the non-sinus-type dAVF with direct venous reflux to the medulla oblongata or spinal cord via the bridging veins (BVs) of the FM. Previous literature was systematically reviewed to investigate the clinical characteristics, angioarchitecture, and effective treatment of the FM dAVF. From the literature review, almost all the feeders of FM dAVF were dural branches. Spinal pial arteries were rarely involved as the feeder. All lesions had venous reflux to the medulla oblongata via medullary BVs. The FM dAVF is characterized by a significant male predominance and a high incidence of aggressive symptoms. The most common symptom is congestive myelopathy, followed by hemorrhage. The FM dAVF differs from the craniocervical junction (CCJ) arteriovenous fistula (AVF) and is similar to the thoracolumbar spinal dAVF. Direct surgery for the FM dAVF is effective and safe. Endovascular treatment for the FM dAVF may be more effective and has lower complication rates than that for the CCJ AVF.

3 0 0 0 OA アメリカ統治期沖縄の米穀政策 : 1960年代前半を中心に

- 著者

- 小濱 武

- 出版者

- 日本農業史学会

- 雑誌

- 農業史研究 (ISSN:13475614)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.58-69, 2013 (Released:2017-03-23)

This paper examines the agricultural administration of the government of the Ryukyu Islands (GRI) during the United States' rule period, by focusing on the conflicting needs for rice importation and domestic rice production in the early 1960s. Rice was the staple food of the people in Okinawa, and Okinawa imported rice from other countries as the land and climate of Okinawa was not necessarily suited for rice production. Yet, the domestic production of rice was deemed crucially important for Okinawa because the price and amount of imported rice were unstable and unreliable. GRI set the Law Concerning Provisional Rice Demand and Supply Adjustment to support the price of domestic rice. The results of the study are as follows. First, as the amount of imported tasty rice increased, the consumer price of domestic rice and the producer price of that decreased. The system of the price support of domestic rice did not work well. The Account of Provisional Rice Demand and Supply Adjustment did not have enough financial resources because it was a self-supporting accounting system. Second, the United States Civil Administration of the Ryukyu Islands (USCAR) did not permit GRI to have a strong protection for domestic rice like Food Control System in Japan. USCAR agreed with the Law Concerning Provisional Rice Demand and Supply Adjustment on condition that it was affective for three years and its account was separated from general account. GRI's aim to protect domestic rice from imported rice was hindered by the USCAR which pushed on the liberalization policy.

3 0 0 0 OA 下水処理水の飲用再利用におけるリスクの取り扱いについて

- 著者

- 伊藤 禎彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本水環境学会

- 雑誌

- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.6, pp.187-196, 2016 (Released:2016-11-10)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 1 4

下水処理水の間接・直接飲用再利用に関する世界的動向をふまえた上で, 化学物質と微生物によるリスクの取り扱い方法を論じた。はじめにリスクの定義を記した上で, 飲用水摂取にともなう健康リスク定量上の特徴を要約した。有害化学物質の水道水質基準設定方法と, 今日的な予防原則の手順を示した後, 飲用再利用システムにおける適用例を示した。まず, 下水に含まれる化学物質から, 対象とすべき少数の物質を選定した結果を示した。ついで, 再生処理プロセスにおける必要十分な除去性能を見積もるとともに, 過剰処理も回避できることを指摘した。病原微生物リスクの特徴を述べた後, 障害調整生存年数 (DALYs) の意義を論じた。DALYsを用いた化学物質と微生物リスクの大きさの比較例を示すとともに, 必要な水処理レベルとの関係を論じた。さらに, 許容リスクレベルを議論するに当たっては, 人々のリスク認知上の特性も考慮する必要があると指摘した。

3 0 0 0 OA 太平洋戦争期における三菱財閥の再編過程 (2)

- 著者

- 浜淵 久志

- 出版者

- 北海道大学經濟學部 = HOKKAIDO UNIVERSITY SAPPORO,JAPAN

- 雑誌

- 北海道大學 經濟學研究 (ISSN:04516265)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.69-111, 1982-02

- 著者

- 丸井 淑美

- 出版者

- 日本健康相談活動学会

- 雑誌

- 日本健康相談活動学会誌 (ISSN:18823807)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.143-152, 2020-12-25 (Released:2021-02-10)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

[目的]性的少数者の小学校から高等学校または大学に至るまでの学校生活の実態を明らかにするとともに、その結果から得られた学校教育における課題について検討することを目的とする。[方法]20歳以上の性的少数者10名に半構造化面接によるインタビュー調査を実施し(2011)、インタビュー内容をSCAT(step for coding and theorization)を用いて分析した。[結果]女性同性愛者は、学校で自己開示できない寂しさを感じていて、同性愛を罪や恥、病気のようなものとして排除する気持ちを持っていた。男性同性愛者は、安心して自分のセクシュアリティを話せない学校環境であったため、異性愛を装い生活していた。性同一性障害に関する情報の不足や相談相手の不在により孤立し、不登校や自己破壊行為を行っている者もいた。[結論]異性愛中心主義の教育は、性的少数者の子供たちに少なからず負の影響を与えており、本研究においては女性同性愛、性同一性障害(性別違和)に共通の課題であることがわかった。 性同一性障害(性別違和)の子供たちは、家庭や学校生活の中で自分のセクシュアリティを隠しておくことが難しい状況に追い込まれ、やむを得ずカミングアウトをしていることがわかった。セクシュアリティに関する正しい情報を適切な時期に提供していれば、当事者であることの生きづらさは軽減していたはずであるとのストーリーラインが導き出されており、知識習得の遅れは重大な課題であることがわかった。

3 0 0 0 OA 近世中後期出羽国宝幢寺における寺役人の職分・身分 : 近世寺院領主の統治機構とその特質

- 著者

- 松本 和明 Kazuaki Matsumoto

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02866773)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.20-38, 2008-02-28

- 著者

- 原田 勇希 坂本 一真 鈴木 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本理科教育学会

- 雑誌

- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.319-330, 2018-03-19 (Released:2018-04-06)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 18 5

本研究は, 中学生はいつ理科を好きでなくなるのか, 理科の好嫌の性差はいつ生じるのかを検討し, さらになぜ理科を好きでなくなるのかを期待-価値理論の枠組みから分析することを目的とした。本研究では, 期待の指標として各単元に対する統制感を, 課題価値認知の指標として各単元の学習内容に対する興味価値を測定した。分析の結果, (1)男女ともに中学校1年生で理科の好嫌が減退する。その後, 男子には明確な減退傾向はないものの, 女子では2年生でも顕著に減退すること, (2)理科の好嫌における性差は2年生から出現し, 3年生ではさらに拡大すること, (3)どの学年においても統制感と興味価値の両方が理科の好嫌に影響するが, 関連の様相は学年と単元によって異なること, (4)物理分野に該当する単元は他の単元と比較して統制感が低いことの4点が明らかになった。

3 0 0 0 OA 生徒はどこで理科が嫌いになるか(<特集>話題を探る)

- 著者

- 角田 陸男

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.162-166, 1993-03-20 (Released:2017-07-13)

ファーブルの言葉に"小さな子どもはみんな科学者だ"というのがある。日本でも小学生, 特に低学年の児童にとっては「理科」は大好きな教科の一つである。しかし, 昨今大きな問題として出てきている高校生の「理科離れ」の実状にも伺うことができるように, 「理科に対する好き嫌いの意識」は学齢が進むにつれ, しだいに変容していくことを示しているように思われる。それでは, 児童・生徒はどこで「理科」が嫌いになるのだろうか。

3 0 0 0 OA 金融業における規制の経済効果

- 著者

- 橘木俊詔

- 出版者

- 内閣府経済社会総合研究所

- 雑誌

- 経済分析

- 巻号頁・発行日

- no.117, 1990-03

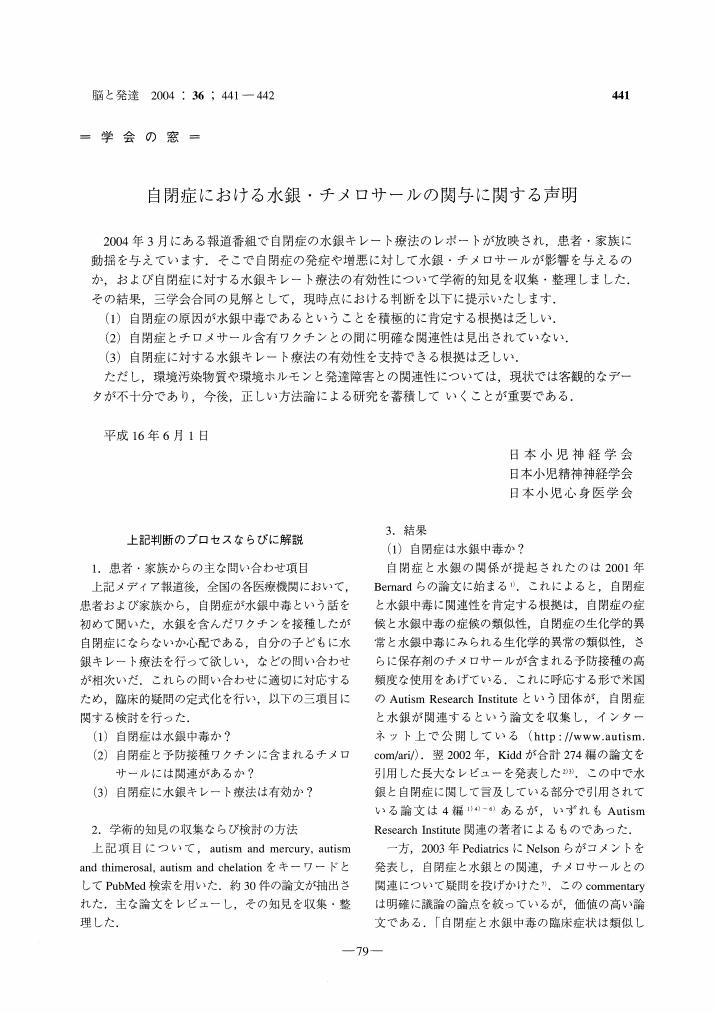

3 0 0 0 OA 学会の窓

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.5, pp.441-443, 2004-09-01 (Released:2011-12-15)

3 0 0 0 OA 「ともに」「さまざまな」声をだす 対話的能動性と距離

- 著者

- 桑野 隆

- 出版者

- 日本質的心理学会

- 雑誌

- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.6-20, 2008 (Released:2020-07-06)

- 被引用文献数

- 1

バフチンには,『ドストエフスキイの創作の諸問題』(1929)とその改訂増補版『ドストエフスキイの詩学の諸問題』(1963)という 2 つのドストエフスキイ論がある。本稿では,これらの著書およびその周辺の著作を比較検討することにより,主として〈ポリフォニー〉,〈対話〉,〈声〉に関する見解の変化を確認することにした。その結果,1920 年代後半から 30 年代半ばまでに目立つ「社会(学)的」視点が 1960 年前後の著作には見られないこと,また 1920-30 年代にはもっぱら「さまざまな声があること」を強調していたのに対して,1960 年前後には「ともに声をだすこと」をも重視しはじめていることが,明らかになった。さらには,『ドストエフスキイの詩学の諸問題』では,〈ポリフォニー〉や〈対話〉こそが他者に対する格別の「能動性」を必要とすることが繰り返し強調されていることも再確認できた。こうした点を考え合わせると,バフチンの対話原理の要点は,「距離」を確保した「対話的能動性」を身につけてはじめて「心に染み入る対話」も可能になるとの主張にあるといえよう。

3 0 0 0 OA 密法修事部類稿 4巻

3 0 0 0 OA 高速客船くれない丸におけるWaveless Bulbの船首波打消しに関する研究

- 著者

- 高幣 哲夫 乾 崇夫

- 出版者

- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers

- 雑誌

- 造船協會論文集 (ISSN:18842062)

- 巻号頁・発行日

- vol.1961, no.110, pp.105-118, 1961 (Released:2009-07-23)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

この報告は, 今春行なわれたくれない丸の大型バルブによる船首波打消しの実船実験およびこれに先立つて行なわれた東大の2.5m模型水槽試験のうち, 波形分析という新しい船型学的研究方法を適用した部分について述べたものである。

3 0 0 0 OA ラジカル反応(講座:反応はなぜ起こるのか)

- 著者

- 眞鍋 敬

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.9, pp.454-457, 2008-09-20 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 8

ラジカルとは,不対電子を持ち,反応性に富んだ活性種のことである。ラジカルは,その高い反応性ゆえに様々な反応に関与する。ラジカルが関与する素反応には,開裂反応・引抜反応・付加反応・ラジカルカップリング・不均化などがあり,さらにそれらが組み合わさることにより,連鎖的なラジカル反応が起きる。ラジカルを利用する種々の分子変換法が開発されており,多くの有用物質の化学合成において,ラジカル反応は重要な役割を果たしている。

3 0 0 0 OA ハリソンクロノメータ4号機

- 著者

- 久保田 浩司

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密機械 (ISSN:03743543)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.765, 1980-06-05 (Released:2009-06-30)