3 0 0 0 OA Procedure for estimating fluctuation strength from tremolo by irregular plucking of mandolin

- 著者

- Nozomiko Yasui Masanobu Miura Akitoshi Kataoka

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.160-169, 2012-05-01 (Released:2012-04-29)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 4

A tremolo produced by irregular plucking of a mandolin is characterized by the average plucking rate, as well as the onset and amplitude deviations. The fluctuation of a tremolo elicited by only the average plucking rate is called the “1st fluctuation,” and that elicited by onset and amplitude deviations is called the “2nd fluctuation.” The procedure for estimating the fluctuation strength, which represents the sensation of hearing fluctuation from sounds, such as amplitude-modulated or frequency-modulated sounds with only the 1st fluctuation, has been developed. However, a procedure for a tremolo with both 1st and 2nd fluctuations has not been investigated. Therefore, we developed a procedure for estimating fluctuation strength from a tremolo produced by irregular plucking of a mandolin. We calculated the feature parameters of a tremolo, and estimated fluctuation strength from the tremolo using the calculated parameters. We found that this procedure that is based on not only the 1st fluctuation but also the 2nd fluctuation approximately represents the sensation of hearing fluctuation (adjusted R2=0.76), and is better than the representation obtained using a procedure based on conventional methods (R2=0.58). Thus, we developed a procedure for estimating fluctuation strength from a tremolo produced by irregular plucking of a mandolin.

3 0 0 0 ワイドリンガー氏の駁論を讀む

- 著者

- 竹山 謙三郎

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.786, pp.3-4, 1952-05-20

- 著者

- 小林 哲

- 出版者

- 日本生物科学者協会

- 雑誌

- 生物科学 (ISSN:00452033)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.42-54, 2011-09

3 0 0 0 OA 環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理

3 0 0 0 母性行動異常をきたす遺伝子改変マウスの分子神経化学的解析

- 著者

- 黒田 公美

- 出版者

- 独立行政法人理化学研究所

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2005

すべての哺乳類において、親による子育て(哺乳、仔の安全や衛生を守るなどの母性的養育行動)は子の生存にとって不可欠である。したがって親の脳内には養育本能を司る神経メカニズムが備わっており、その基本的な部分はすべての哺乳類で共通であると考えられる。そこで我々は、人間の養育行動とその病理の理解を深める目的で、マウスをモデル動物として養育行動の神経メカニズムを解析している。本研究では、養育しているマウスとしていないマウスの脳内養育行動中枢(内側視索前野、MPOA)を単離し、DNAマイクロアレイ法による網羅的遺伝子発現解析を行うことにより、養育している時だけ発現が上昇する遺伝子群を探索した。見出された遺伝子群はすべて、細胞内シグナル伝達系の一つであるERK経路に関連していた。実際にマウスが養育を開始すると15分でERKが活性化される。また、ERK活性化を特異的阻害剤SL327によって抑制すると、養育未経験なマウスは養育行動を学習できなくなった。しかし、すでに養育を十分習得した母マウスの養育行動にはSL327は影響を与えなかった。さらに、転写因子FosBの遺伝子破壊(KO)マウスでは、養育行動が低下していることが知られているが、このFosBKOマウスでは、MPOAにおけるSPRY1およびRadの発現量が低下していた。SPRY1とRadはそれぞれ、ERK活性化およびカルシウム流入を介した神経細胞活動に対しフィードバック抑制を行う。さらにRadは神経突起の伸長などの形態変化を誘導する機能も持つ。以上の結果より、仔マウスからの知覚刺激により親マウスの脳のMPOAニューロンにおいてERK活性化が起こり、cFos/FosB転写システムが活性化されてSPRY1とRadを誘導し、これらの分子によってニューロンの活性制御と形態変化が起こることが、養育行動の獲得に重要であると考えられた(投稿中)。

- 著者

- 中内 哲 ナカウチ サトシ Nakauchi Satoshi

- 出版者

- 日本評論社

- 雑誌

- 法律時報 (ISSN:03873420)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.10, pp.161-164, 2009-09

労働判例研究 国・中労委(新国立劇場運営財団)事件 東京高裁平成二一年三月二五日判決、平成二〇年(行コ)第三〇三号、不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 別冊中時一三七〇号五九頁 初審命令 都労委決定平一七・五・一〇命令集一三二集一一七頁 再審査命令 中労委決定平一八・六・七命令集一三五集七八三頁 原審 東京地判平二〇・七・三一労判九六七号五頁

- 著者

- 小形 亮

- 出版者

- 日本図書館研究会

- 雑誌

- 図書館界 (ISSN:00409669)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.302-312, 2009-01-01

- 著者

- 柳原 正 池田 和史 松本 一則 滝嶋 康弘

- 出版者

- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)運営委員会

- 雑誌

- 情報科学技術フォーラム講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.313-315, 2009-08-20

一般的に用いられる形態素解析器では、単語境界や品詞の推定を行う際に形態素解析用辞書が必要である。新しい単語に対応するため、それらの単語を辞書に追加しなければならないが、この作業は人手によって行わなければならないため、コストがかかることが大きな問題となっている。本論文では、情報量基準に基づく形態素解析用辞書の自動獲得方式を提案する。提案内容では、情報量基準に基づくモデル検定によって、単語境界及び品詞を自動推定する。これにより、人手を借りずに形態素解析用辞書を自動的に更新可能となる。

3 0 0 0 OA 『よくわかる観光社会学』「映画館」を手がかりに映画と旅行について考える

- 著者

- 岡本 健

- 巻号頁・発行日

- 2011-06-22

北海道大学大学院 国際広報メディア・観光学院 院生茶話会(第7回). 2011年6月22日. 北海道大学. 札幌市.

3 0 0 0 OA 2機の金星探査機による相補的観測データを用いた金星大気物質循環の解明

3 0 0 0 OA 前期「アポストリ」異端の宗教行動理念 : 十三世紀北イタリアの民衆的異端運動の一例

- 著者

- 谷 泰

- 出版者

- イタリア学会

- 雑誌

- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.25-47, 1973-03-20

L'eresia dei cosidetti "Apostoli" si e sviluppata all'interno di un movimento che si e diffuso nell'Italia settentrionale nella seconda meta del duecento. Fufondato a Parma nel 1260 da un illetterato, Gherardo Segarello, il quale fuscomunicato e in seguito condannato al rogo nel 1300. Gli altri membri tuttavia continuarono sotto la guida di Fra Dolcino ma furono perseguiti dacrociate papali e infine dispersi. Sulla dottrina millenaristica di Fra Dolcino, possiamo sapere dalle sue tre lettere Presentate nel "De secta illorum qui sedicunt esse de ordine Apostolorum" da Bernardo Gui, invece della dottorinadel fondatore, Segarello e dei suoi compagni nel primo periodo della storia "Apostolica" , non si trova alcun documento scritto direttamente da loro, masolo da coloro che volevano condannarli o li guardavano con occhio parzialee con disprezzo. Segarello non voleva essere autorita fra gli "Apostoli" secondo il suo principio anti-gerarchico e non professava il millenarismo, mentre Fra Dolcino fu addirittura considerato papa e profeta e guido i compagni con una interpretazione personale della teoria millenaria joachimistica. Cosi dato che il movimento degli "Apostoli" passo attraverso due periodi con differenze dottrinali, il pensiero iniziale deve essere ricostruito. In questo articolo ho provato ad esaminare la dottrina del Segarello e dei suoi seguaci attraverso le frammentarie descrizioni di scrittori che vedevano le cose dall'esterno o che erano malintenzionati. Prima di tutto e opportuno dire che queste descrizioni ci rivelano due aspetti apparentemente contradditori nella realizzazione della vita religiosa del Segarello e dei suoi seguaci : l'uno ascetico e l'altro sensuale. Dalle descrizioni di Salimbene de Adam, sappiamo che essi, calzando sandali e coprendosi con mantelli, seguivano l'ideale della poverta evangelica e mendicavano di citta in citta e di paese in paese senza convento ne fissa dimora e senza eleggere tra di loro un'autorita. Da questi dati si puo dire che la loro dottrina ed il modo di vivere volevano realizzare l'ideale della vita apostolica in un certo senso in modo piu severo e piu radicale dei Frati Minori. Inoltre le descrizioni di Salimbene e gli Acta Sancti Officii Bononie ci informano che Segarello e i seguaci trascurarono e anzi negarono il significato del sacramento dell'Eucaristia. Se il fatto di negare il sacramento e basato sul concetto dell'inefficacia del sacramento amministrato da un ministro indegno, possiamo mettere questi "Apostoli" tra quegli estremisti che ricercarono la vita apostolica ma tuttavia non furono al di fuori dell'ortodossia. Ma sembra che il sacramento sia genericamente negato indifferentemete dalla qualificazione del sacerdote. D'altra parte altre descrizioni di Salimbene e alcuni altri documenti dell' inquisizione ci presentano l'aspetto carnale dei "Apostoli" . Per esempio Salimbene dice che Segarello che voleva somigliare al figlio di Dio, si fece circoncidere e giacendo in una culla succhio il latte dal seno di una donna come il Bambino Gesu e fece spogliare i suoi seguaci davanti a una donna in occasione del riconoscimento di "Apostoli" per imitare il Cristo nudo della passione. Salimbene e altri scrittori riportano tanti altri esempi che dimostrano la loro intemperanza sessuale. Cosi Salimbene li chiama ribaldi che si dicono Apostoli ma che di fatto non lo sono. A questo punto dobbiamo prestare fede ciecamente a coloro che dicono che Segarello e compagni furono dei ribaldi, che si travestivano da Apostoli come tanti falsi mendicanti e predicatori laici che troviamo spesso in questo periodo e che non facevano altro se non criticare sacerdoti e monaci, oppure ci e lecito mettere in dubbio la testimonianza di questi scrittori perche essi seguirono le voci malintenzionate e messe in giro da coloro che volevano condannarli per paura dei movimenti radicali di riforma della Chiesa? Qui mi chiedo se e possibile ricostruire un quadro integrale della dottrina nella quale i due aspetti apparentemente contradditori possano coesistere. A quest scopo non possiamo trascurare una delle risposte di un "Apostlo" durante il processo di inquisizione. A proposito dell'intemperanza sessuale degli "Apostoli", egli risponde che i contatti carnali sia tra i due sessi che tra persone dello stesso sesso non sono peccato se chi li compie e un uomo perfetto: cosi egli ammette l'intemperanza sessuale degli "Apostoli". Non mi sembra azzardato affermare che la loro, definizione di uomo perfetto si riferisca a colui che e stato riconosciuto Apostolo attaverso il rito dell'imitazione di Cristo nudo, rito che e l'ultimo stadio di una via di perfezione fatta di una serie di azioni che imitano alla lettera lavita degli Apostoli e di Cristo. Essi mi sembrano appartenere a coloro che hanno cercato la salvezza, o meglio l'unione con Dio non attraverso il sacremento ma attraverso l'imitazione quasi rituale della vita apostolica e di Cristo: essi hanno sognato un mondo di uomini liberi, di cristiani perfetti, al di fuori della chiesa gerarchica. In questo senso la dottrina di Segarello e dei suoi seguaci si avvicina a quella della setta "Spiritus Libertatis".

- 著者

- 武田 一樹 留場 宏道 安達 文幸

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. RCS, 無線通信システム (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.555, pp.139-142, 2007-02-28

- 被引用文献数

- 2

厳しい周波数選択性フェージング環境下のシングルキャリア(SC)伝送では,周波数領域等化(FDE)を用いても残留符号間干渉(ISI)によりビット誤り率特性が著しく劣化してしまう.筆者らはこれまでFDE に,Tomlinson-Harashima precoding(THP)を組み合わせることで残留ISIを抑圧し,厳しい周波数選択性フェージング環境下でも優れた伝送特性が得られることを明らかにしてきた.更なる伝送品質の改善には,誤り訂正符号化との併用が不可欠である.ターボ誤り訂正符号化では,ビット尤度の計算が必要である.本報告では,THPとFDEを用いた場合のビット尤度の計算法を示すとともに,ターボ符号化SC伝送へのTHPとFDEの適用効果を明らかにしている.

3 0 0 0 OA 臭素系難燃剤が精子の量と質の低下を引き起こす分子機構の解析

代表者はこれまでに、代表的な臭素系難燃剤の一つであるデカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)への曝露が、マウスにおいて精子数を減少させることを明らかにしてきた。本研究ではDecaBDE曝露が引き起こす精子数減少の分子メカニズムの解析を行った。本研究課題によって、新生児期マウスへのDecaBDE曝露は、1) 血中テストステロン濃度の減少、2) 精巣におけるアンドロゲン受容体や甲状腺ホルモン受容体の減少を引き起こし、さらに3) 甲状腺ホルモンのスプライシング産物の比率に影響をおよぼすことが明らかとなった。これらの結果は、DecaBDEが精子数減少を引き起こす分子機構の一端を明らかとした。

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1914年04月10日, 1914-04-10

3 0 0 0 OA ワモンゴキブリとチャバネゴキブリの染色体

- 著者

- 斎藤 和夫 斎藤 光夫

- 出版者

- 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲 (ISSN:09155805)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.337-342, 1967-11-30

ワモンゴキブリPeriplaneta americana L.とチャバネゴキブリBlattella germanica L.の雄性生殖細胞の染色体を観察した.使用した虫は三共株式会社農薬研究所系の成虫と老熟幼虫の雄である.染色体数はワモンゴキブリが2n=33, n=17(I), 17, 16(II), チャバネゴキブリが2n=23, n=12(I), 12, 11(II)で, 共に雄へテロ(XO)の性染色体構成をもつと考えられる.ワモンゴキブリでn=33の第2精母細胞が観察された.

3 0 0 0 OA 図書紹介:『リーガル・リサーチ第4版』

- 著者

- 山本 順一

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.221-221, 2012 (Released:2012-06-01)

3 0 0 0 OA 環境芸術について(1) : 環境-科学-芸術のつながり

- 著者

- 多田 満

- 出版者

- 環境芸術学会

- 雑誌

- 環境芸術 : 環境芸術学会論文集 (ISSN:21854483)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.93-96, 2010-03-31

科学(生態学)からみた環境(生態系)は、その構造と機能により、人とは生態系サービスにみられる物質的なつながりだけでなく、文化や芸術を生み出す精神的なつながりをもっている(環境-科学)。また、ルネッサンス期以降、とりわけ絵画においては、自然観察や解剖学の知識を作品に表現したレオナルド・ダ・ビンチ(「科学の表現」)や量子物理学や分子生物学の知識を作品に融合したサルバドール・ダリ(「科学の融合」)にみられるように、科学(その技術)は芸術と結びついてきた(科学-芸術)。人(主体)が、ある時・空間との「つながり」を意識したとき、その時・空間は環境として認識される(「環境認識」)。ジェームズ・タレルは、科学と芸術を結びつけた作品(科学-芸術)において、人に変化する時・空間とのつながりを意識させることで、「環境認識」から環境と作品を結びつけている(環境-科学-芸術)。

- 著者

- 小林 久幸

- 出版者

- 帝塚山大学

- 雑誌

- 帝塚山大学短期大学部紀要 (ISSN:13459732)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.57-67, 2001-02-01

シドニー五輪2000男子サッカー競技のアジア地区最終予選1999年開催の日本代表U-22チーム出場4試合(99U22)を収録したVTRから, サッカー試合中のインプレーとアウトオブプレー時間の比率およびアウトオブプレーの要因別出現回数・所要時間とその比率などを検討した。結果は以下の通りである。(1)ロスタイムを除いた試合時間90分におけるインプレーとアウトオブプレーの1試合当り平均時間(比率)では, 99U22は52分50秒(58.7%)対37分10秒(41.3%)である。(2)インプレーの1試合当りの出現回数および1回当りの持続時間では, 99U22は約127回, 24.9秒である。(3)アウトオブプレーの1試合当りの出現回数および1回当りの所要時間では, 99U22は約137回, 16.3秒であり, 日本は約65回(47%), 15.4秒である。(4)アウトオブプレーの1試合当りの要因別出現回数の比率では, 99U22は比率の高いものから順にTH41%(56回), FK26%(35回), GK17%(23回), OTH11%(15回), CK6%(9回)である。(5)アウトオブプレーの1試合当りの要因別所要時間では, 99U22の最も長いのはFKの9分49秒, 次いでTHの8分56秒, OTHの7分48秒さらにGKの7分15秒であり, 最も短いのはCKの3分21秒である。(6)アウトオブプレーの要因別1回当りの所要時間では, 99U22は所要時間の長いものから順にOTH 32.3秒, CK 23.7秒, GK 19.1秒, FK 16.7秒, さらにTH 9.6秒であった。なお, この順位と出現回数の比率の順位とはほぼ逆の様相である。(7)アウトオブプレーの時間区分別の生起率では, 99U22の最も多いのは10∿20秒の42%であり, 次いで10秒未満の29%である。(8)日本と対戦チームとのアウトオブプレーの比較では, 日本のTHの1試合当りの出現回数31.8回・23.2%は対戦チームの24.3回・17.7%よりも多い(P<0.05)。日本のGKの1試合当りの出現回数7.5回・5.5%は対戦チームの15.3回・11.1%よりも顕著に少なく(P<0.001), 1回当りの所要時間では日本のGK 21.7秒は対戦チームの17.9秒よりも明らかに長い(P<0.01)。

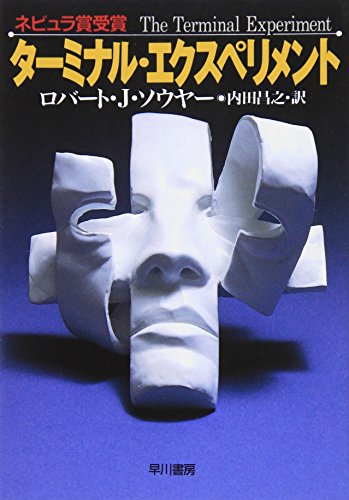

3 0 0 0 ターミナル・エクスペリメント

- 著者

- ロバート・J・ソウヤー著 内田昌之訳

- 出版者

- 早川書房

- 巻号頁・発行日

- 1997