- 著者

- 渡邊 淳也

- 出版者

- 日本フランス語学会

- 雑誌

- フランス語学研究 (ISSN:02868601)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.109-116, 2015

- 著者

- Madoka Ihara Yuhei Nojima Hidenori Adachi Tetsuya Kurimoto Keita Okayama Yasushi Sakata Shinsuke Nanto

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Reports (ISSN:24340790)

- 巻号頁・発行日

- pp.CR-19-0013, (Released:2019-04-20)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA わが国の国際人口移動統計について

- 著者

- 石川晃

- 出版者

- 国立社会保障・人口問題研究所

- 雑誌

- 人口問題研究

- 巻号頁・発行日

- no.180, 1986-10

2 0 0 0 周辺語を活用したクリック型 Web 検索システムの提案と評価

- 著者

- 服部 元 原 隆浩 滝嶋 康弘 菅谷史昭 西尾 章治郎

- 出版者

- 情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌データベース(TOD) (ISSN:18827799)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.26-37, 2008-09-30

- 被引用文献数

- 1

近年,携帯電話やゲーム機,カーナビゲーションシステム,テレビなど,Web ブラウザを搭載している PC 以外の機器が増加している.しかしながら,それらの機器は一般にキーボードを搭載せず,数字ボタンや十字キーなどの限られた入力インタフェース(以下,リモコン型 UI と呼ぶ)のみを備えているものが多い.そのため,Web ページの閲覧は容易に行えるものの,Web ページの検索を行う場面では,試行錯誤しながら検索語入力を行い検索結果を絞り込むという PC と同等の検索手法は困難であることから,リモコン型 UI 端末向けの使いやすい Web 検索方法が求められている.そこで本論文では,閲覧中の Web ページに表示されている語の中からユーザが検索したい語 (注目語) を指定すると,システムが自動的に最適なページを提示するクリック型検索手法を提案する.本手法は,検索に重要な語を注目語の周辺から抽出することを特徴としており,品詞や意味,表示方法などに基づく語単独の重要度と,注目語との距離や共起の度合いに基づく重要度の2つの指標からなる周辺語重要度モデルを利用して,語の重要度を算出している.本手法を実装して検索結果に対する主観評価実験を行った結果,注目語のみで行った検索において評価が低かった検索結果のうち,最大で 63.6% のケースにおいて満足度が向上することを示した.また,2 クリック以内の検索結果に対しては,従来方式のみの場合と比較して,満足するケースが最大で 63.3% から 76.0% に向上することを示した.The Internet today provides an ubiquitous environment for viewing Web pages. Now we can view them on many kinds of terminals such as mobile phones, video game machines, car navigation systems, and television sets, besides PCs. On the other hand, most of them have limited input devices which consist of 9 number buttons and 4 direction buttons, which we call “Remote controller type input devices.” This limitation causes a difficulty to the Internet search task that we have to input correct key words by trying and erring until we find the best Web page. Therefore, we need a search system to make the task easier for Remote controller type input devices. This paper proposes a new search system, click based Web search system, which automatically searches related Web pages with a core word and surrounding words when a user clicks a specified word (the core word). The most important technique used in this system is a method to calculate the importance of each surrounding word based on a surrounding word weighting model. This model consists of the importance based on their parts of speech, meanings and expression, and the importance based on the distance and cooccurernce between a core word and the word. We performed subjective evaluation and showed that the proposed method have achieved a satisfaction rate of 63.6%, which is much higher than the results produced by other common methods on low evaluated cases. When applying to the second click the proposed method helps to increase satisfaction rate from 63.3% when only using common method to 76.0% of the final result.

2 0 0 0 OA ザクロ酢のヒスタミン放出抑制活性におけるポリフェノール化合物の寄与

- 著者

- 宮﨑 義之 倉田 有希江 古賀 裕章 山口 智 立花 宏文 山田 耕路

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.63-69, 2016-02-15 (Released:2016-03-29)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 1 1

本研究では,食酢の体調調節機能の解明を目的として,各種果実酢のヒスタミン放出抑制活性について検討した.まず,山ブドウ,ハスカップ,ブルーベリー,ザクロを原料とする4種類の果実酢がラット好塩基球様白血病細胞株RBL-2H3のヒスタミン放出に及ぼす影響を検討したところ,各果実酢がヒスタミン放出抑制活性を有することが明らかとなり,特にザクロ酢で極めて強い活性が認められた.そこで,Diaion HP20を用いてザクロ酢中の生理活性成分のクロマト分離を試みた結果,50% EtOH溶出画分に強いヒスタミン放出抑制活性が認められた.さらに,本50% EtOH溶出画分を液-液抽出によって分画し,ザクロ酢には水溶性の異なる複数のヒスタミン放出抑制成分が存在することを明らかにした.また,各画分のヒスタミン放出抑制活性がPVPPで処理することによってほぼ完全に消失したことから,ポリフェノール化合物が主要な活性成分であることが示唆された.これらの結果から,ザクロ酢にはヒスタミン放出抑制に寄与する複数のポリフェノール成分が存在し,他の食酢と比較して強い抗アレルギー作用を発揮する可能性があることが示唆された.

- 著者

- 紀 日奈子

- 出版者

- 九州産業大学大学院付属臨床心理センター

- 雑誌

- 九州産業大学大学院臨床心理センター臨床心理学論集 (ISSN:21853649)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.1-8, 2019

2 0 0 0 OA 逆さめがね実験で捉える感覚様相間の空間関係の解明

2 0 0 0 伊豆半島東方沖群発地震を利用したため池堤体の動的応答特性の評価

- 著者

- 森 伸一郎 古川 将也

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木学会論文集A1(構造・地震工学) (ISSN:21854653)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.242-251, 2010

本論文の目的は,2009年12月17日から始まった伊豆半島沖群発地震を利用して,小規模アースダムとしてのため池堤体の地震観測を行い,微小震動レベルにおけるため池堤体の地震応答特性について明らかにすることである.対象ため池は谷池であり上下流の2つのため池が隣接し,2つの堤頂と基盤の3点で観測した.観測は19,20日の2日間行い,極微小から小地震による震度2の地震を含む微小振幅の30の地震動の記録を得た.その結果,振幅の大きく異なるフーリエスペクトルの地震動でも,基盤に対する堤頂のフーリエスペクトル比はおよそ一定の形状を示し,各堤体で固有の振動特性を示すことがわかった.また,地震時と微動のフーリエスペクトル比は類似しており,微動による調査法は有効性を確認できた.

2 0 0 0 OA 神宮領荘園における武家方押領の実態 : 享徳期、 神 三郡の場合

- 著者

- 松村 勝順

- 出版者

- 三重大学学芸学部歴史研究会

- 雑誌

- ふびと

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.14-20, 1960-07-10

- 著者

- 那須 浩郎

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.187, pp.95-110, 2014-07

縄文時代晩期から弥生時代移行期におけるイネと雑穀(アワ・キビ)の栽培形態を,随伴する雑草の種類組成から検討した。最古の水田は,中国の長江中・下流域で,約6400年前頃から見つかっているが,湖南省城頭山遺跡では,この時期に既に黄河流域で発展した雑穀のアワ栽培も取り入れており,小規模な水田や氾濫原湿地を利用した稲作と微高地上での雑穀の畑作が営まれていた。この稲作と雑穀作のセットは,韓半島を経由して日本に到達したが,その年代にはまだ議論があり,プラント・オパール分析の証拠を重視した縄文時代の中期~後期頃とする意見と,信頼できる圧痕や種子の証拠を重視して縄文時代晩期終末(弥生時代早期)の突帯文土器期以降とする意見がある。縄文時代晩期終末(弥生時代早期)には,九州を中心に初期水田が見つかっているが,最近,京都大学構内の北白川追分町遺跡で,湿地を利用した初期稲作の様子が復元されている。この湿地では,明確な畦畔区画や水利施設は認められていないが,イネとアワが見つかっており,イネは湿地で,アワは微高地上で栽培されていたと考えられる。この湿地を構成する雑草や野草,木本植物の種類組成を,九州の初期水田遺構である佐賀県菜畑遺跡と比較した結果,典型的な水田雑草であるコナギやオモダカ科が見られず,山野草が多いという特徴が抽出できた。この結果から,初期の稲作は,湿地林を切り開いて明るく開けた環境を供出し,明確な区画を作らなくても自然地形を利用して営まれていた可能性を示した。This paper examined the initial form of rice and millet cultivation during the Jomon-Yayoi transition era from the archaeobotanical weed assemblages. The earliest paddy field was found from the middle and lower Yangzte region in China around 6400 cal BP. Archaeobotanical finds from Chengtoushan show the millet cultivation from northern China was already spread to the Yangtze region in this stage. Rice was probably cultivated on the small initial paddy field as well as on the wetland of flood plain around the site. Millet was probably cultivated on the dry farmland at the upland terrace area in the site. The set of rice and millet cultivation was spread to Japan via southern Korea however the timing of arrival is still under debate. Those who think that the timing was Middle to Late Jomon from the evidence of phytolith records and on the flip side, those who think the timing was after Final Jomon or Initial Yayoi (Tottaimon pottery stage) from the reliable impressions and macro-remains evidences. Although the earliest paddy field in Japan was found from Kyusyu during the Final Jomon or Initial Yayoi era, newly discovered Kitashirakawa-Oiwakecho site in Kyoto shows one of the initial form of wetland rice cultivation. Rice and millet were found from the wetland site without clear evidence of paddy ridges and water facilities for irrigation. The evidences suggest that rice was probably cultivated on the wetland and the millet was cultivated on the dry upland around the site. The composition of archaeobotanical weed and other wild plants from the site was compared with the early paddy field at Nabatake site in Kyushu. The main characteristics of the Kitashirakawa-Oiwakecho wetland site are that there were no typical paddy field weeds such as Monochoria and Alismataceae and there were still a lot of forest herbs compared with the Nabatake paddy field. This results suggest that the initial stage of rice cultivation was practiced by the clearing of swamp forest and making open wetland using natural micro-topography without making clear paddy ridges.

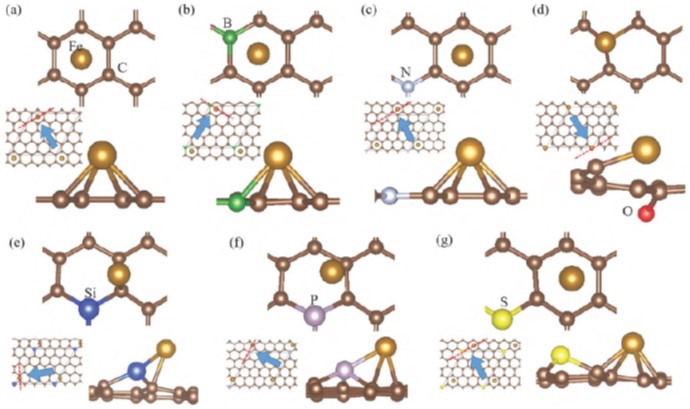

2 0 0 0 OA Adsorption and Diffusion Properties of a Single Iron Atom on Light-Element-Doped Graphene

- 著者

- Shun Hasegawa Yuji Kunisada Norihito Sakaguchi

- 出版者

- The Japan Society of Vacuum and Surface Science

- 雑誌

- e-Journal of Surface Science and Nanotechnology (ISSN:13480391)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.193-200, 2018-05-25 (Released:2018-05-25)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 4

In this study, we calculated the diffusion of an Fe atom on graphene and various light-element (B, N, O, Si, P, and S)-doped graphene supports, using first-principles calculations based on density functional theory. We focused on dopants that could suppress the detachment and diffusion of an Fe atom. Such doped graphene supports would have strong potential in high-durability fuel cell catalysts and hydrogen storage materials. The Fe atom adsorbs on pristine graphene via ionic bonding. The bonding between the Fe atom and pristine graphene is very weak, and it has a low adsorption energy of −0.61 eV. Doped graphene contains unoccupied localized orbitals. B-, O-, Si-, and P-doped graphene show high adsorption energies of −1.70 eV, −2.70 eV, −1.46 eV, and −1.38 eV, respectively. Thus, these graphene supports could suppress the detachment of Fe nanoclusters and nanoparticles. We demonstrate that these doped graphene supports with high adsorption energies also have high diffusion barriers, which suppresses the agglomeration of Fe nanoclusters and nanoparticles. We conclude that B-, O-, Si-, and P-doped graphene are promising supports for enhancing the adsorption lifetime of Fe nanoclusters and nanoparticles. [DOI: 10.1380/ejssnt.2018.193]

2 0 0 0 マダガスカル手話の記述的研究

今年度、臨地研究としては、2008年8月8日から、9月6日までマダガスカル国マハザンガ市及び、首都アンタナナリブ市に滞在しました。マハザンガ市では、4年に1回開催される、マダガスカル全国ろう者大会に参加し、マダガスカル各地から集まったろう者達と交流を深めました。また、マダガスカル全国ろう者協会の支援国であるノルウェーからのろう者とも交流を持ちました。マダガスカル手話は、1960年にアンツィラベに最初のろう学校が設立されたときに、ノルウェーから多数の教師が赴き、そのせいでノルウェー手話の手話単語を多く受け入れているようです。これは、今後の研究課題になります。アンタナナリブでは、ミティアろう学校のラウベリナ・エバ先生から聞き取り調査を行ないました。マダガスカル手話は、管見の及ぶ限り、他の言語学者によっては研究されていません。ろう者自身の語彙集編算は、マダガスカル全国ろう者協会を中心に進められています。以上のことから、マダガスカル手話の文法、語彙、テクスト・談話収集などのすべての領域において、言語学的訓練を受けた人間によるさらなる研究が俟たれており、本研究は、その一端を担っています。なお、最終年度において、予算を大幅に消化せずに終わってしまいましたが、特に2008年度後半、2008年10月辺りから、2009年4月辺りまで、持病の鬱が重篤化し、物品を注文するなどの事務処理が、全くできない状況に陥ってしまったことによります。予算を大幅に使わなかったこと、および持病の鬱が重篤化したことで、本研究最終時期の研究および、今後の研究に少しく影響があったことは否めませんが、本研究の全体的な達成度については、発表論文などを、持病の鬱の重篤化以前に提出していたこともあり、おおむね順調であったと考えます。

2 0 0 0 OA 憲法的機能は国家のみに見出せるのか?(2・完) : シウリ、トイプナーの社会的立憲主義

- 著者

- 見崎 史拓 MISAKI Fumihiro

- 出版者

- 名古屋大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 名古屋大学法政論集 (ISSN:04395905)

- 巻号頁・発行日

- vol.282, pp.257-292, 2019-06-25

2 0 0 0 OA 憲法的機能は国家のみに見出せるのか?(1) : シウリ、トイプナーの社会的立憲主義

- 著者

- 見崎 史拓 MISAKI Fumihiro

- 出版者

- 名古屋大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 名古屋大学法政論集 (ISSN:04395905)

- 巻号頁・発行日

- vol.281, pp.105-138, 2019-03-25

2 0 0 0 25aPS-32 on-off間欠性力オスの拡大率スペクトル

- 著者

- 堀田 武彦 末谷 大道

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, 2000-03-10

2 0 0 0 OA 史料綜覧

- 著者

- 東京帝国大学文学部史料編纂所 編

- 出版者

- 印刷局朝陽会

- 巻号頁・発行日

- vol.巻11, 1944

2 0 0 0 テキストマイニングを使用した特許マップ作成手法の開発

- 著者

- 川上 成年

- 出版者

- 日本弁理士会

- 雑誌

- パテント = patent (ISSN:02874954)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.6, pp.78-85, 2019-05

2 0 0 0 OA 手足口病病因ウイルスの型同定

- 著者

- 北村 明子 成澤 忠 林 明男 芦原 義久 石古 博昭 箕原 豊 徳竹 忠臣 加藤 達夫 栄 賢司 武田 直和

- 出版者

- 社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8, pp.715-723, 1997-08-20 (Released:2011-09-07)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 4

夏に日本で流行する手足口病は, コクサッキーウイルスA16 (CA16) とエンテロウイルス71 (EV71) が主な病因ウイルスである. 簡便にCA16とEV71を型同定する方法を確立するため, VP4領域の塩基配列を解析し特異プローブの作製を試みた. CA16とEV71の標準株, CA16分離株4株, EV71分離株17株, 手足口病と診断された患者の咽頭拭い液2検体のVP4領域の塩基配列を直接解読し, VP4領域の3'側に存在する2カ所の血清型特異的なアミノ酸配列からCA16混合プローブとEV71混合プローブを設計した. エンテロウイルス標準株39株, CA16分離株7株, EV71分離株66株を用い, VP4領域を含む51非翻訳領域とVP2領域をエンテロウイルス共通プライマーで増幅し, サザンハイブリダイゼーションを行った. CA16混合プローブはCA16標準株を含むすべてのCA16分離株由来のPCR産物とのみ反応し, 他の血清型とは反応しなかった. また, EV71混合プローブはEV71分離株とのみ反応し, EV71標準株を含むすべての標準株やCA16分離株とは反応しなかった. 1995年の臨床検体を本法により直接型同定を行ったところ咽頭拭い液78例中70例 (89.7%) はCA16混合プローブと, 1例はEV71混合プローブと反応し, 水庖内容物15例のうち13例 (86.7%) がCA16混合プローブと反応した. 本法は臨床検体からのウイルス分離を必要とせず, 中和法よりも迅速かつ高感度に同定できる方法と考えられる.