1 0 0 0 OA 抗生物質存在下における乳酸菌の栄養要求に関する研究(第11報)

- 著者

- 宮沢 滋

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.514-520, 1962 (Released:2008-11-21)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

抗生物質存在下で乳酸菌によるビタミン,アミノ酸の定量法を確立する目的でLactobacillus arabinosus 17-5, Lactobacillus casei E, Lactobacillus fermenti 36, Leuconostoc mesenteroides p-60およびStreptococcus faecalis Rのクロラムフェエコール2000γ耐性菌,ストレプトマイシン2000γ耐性菌,オキシテトラサイクリン200γ耐性菌,およびオキシテトラサイクリン200γ耐性菌を分離し,それらのビタミン,アミノ酸要求を観察した. (1) 抗生物質耐性菌の糖の醗酵性は親株と変わらなかったが,ビタミン,アミノ酸の要求性は親株と異なっていた. (2) 各抗生物質耐性菌株間のビタミン,アミノ酸要求においてビタミンB6,アルギニン,アスパラギン酸およびメチオニンに対する要求が菌株によって異なるが,他のビタミン,アミノ酸に対しては同じ要求を示し,生育必須因子としてグルタミン酸,イソロイシン,ロイシン,フェニルアラニン,トリプトファン,チロシン,バリン,パントテン酸,ニコチン酸,ビオチンを要求した.

1 0 0 0 OA 記念作文/絵画/論文―企画の背景と実施報告―

- 著者

- 高瀬 國克

- 出版者

- 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.338-340, 1994-04-15 (Released:2010-08-25)

1 0 0 0 OA 訂正

- 出版者

- 繊維学会

- 雑誌

- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.11, pp.596-596, 1954 (Released:2008-11-28)

1 0 0 0 OA アルツハイマー病治療薬の臨床

- 著者

- 新井 哲明

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.6, pp.494-498, 2007 (Released:2007-12-14)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 3 2

アルツハイマー病の症状は,中核症状である認知機能障害と,周辺症状である行動および心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia:BPSD)に大別される.中核症状に対しては,アセチルコリンエステラーゼ(AChE)阻害薬とNMDA受容体拮抗薬の有効性が確立しており,わが国で現在使用できるのは前者に属するドネペジルのみである.AChE阻害薬については,認知機能の改善あるいは安定化作用のほか,日常生活動作の維持,向精神薬使用頻度の低下,介護者負担の軽減,施設入所時期の遅延,費用対効果の低減,などの効果が報告されている.興奮,焦燥,幻覚,妄想などのBPSDに対する薬物療法としては,非定型抗精神病薬の有効性が確立しつつあったが,2005年米国食品医薬品管理局より死亡率の増加を指摘されたことから,その適応について議論が続いている.

1 0 0 0 OA 森林映像の心身反応に関する基礎的検証

- 著者

- 辻裏 佳子 豊田 久美子

- 出版者

- 日本看護技術学会

- 雑誌

- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.23-32, 2013-08-20 (Released:2016-07-08)

- 参考文献数

- 20

本研究は,森林映像の心身反応に関する基礎的検証を行うことを目的に,健康な20歳代24人 (男女各12人,平均年齢21.67±1.31歳) を対象に,森林映像とコントロール映像を用いた.実験は,映像視聴10分,前後に安静5分の合計20分とし,評価指標は,semantic differential technique (SD法),心拍変動,実験前後にVisual Analogue Scale (以下VAS) と気分プロフィール調査 (以下POMS) を用い,自記式質問紙にて森林映像から心地よく感じた内容の回答を得た.森林映像は,穏やかさと好感を得る一方で豊かでダイナミックな印象が得られ,VASから「快適な」「鎮静的な」「リフレッシュした」で得点が上昇し (p <0.001~0.01),POMSから「緊張-不安」の軽減が認められた (p <0.01).心拍変動から副交感神経活動の優位な反応が認められ,今後の活用として心地よく感じる場面の疎密や映像の余韻の活用をすることで快適性やリラックス効果を引き出せる可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 写真ニュース

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会雑誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.11, pp.plate1-plate2, 1933 (Released:2010-10-27)

1 0 0 0 OA 講演記録

- 著者

- 山口 昌哉

- 出版者

- 社団法人 日本流体力学会

- 雑誌

- nagare (ISSN:02867540)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.25-33, 1974 (Released:2011-03-07)

- 著者

- 紙谷 雅子

- 出版者

- 日本法社会学会/有斐閣

- 雑誌

- 法社会学 (ISSN:04376161)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.62, pp.175-179, 2005-03-30 (Released:2011-04-13)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- Wanita Kaewphalug Pattana Srifah Huehne Ajaraporn Sriboonlert

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)

- 巻号頁・発行日

- pp.MI-123, (Released:2016-08-25)

- 被引用文献数

- 7

Orchids are economically valuable as cut flowers and in pot plant markets. However, a juvenility phase that is too long is the main disadvantage for commercial orchids. To understand the gene involving floral transition controls in orchids, a CONSTANS-like (COL) gene in the photoperiodic flowering pathway was isolated from Dendrobium crumenatum (pigeon orchid). The cDNA isolated has an open reading frame (ORF) of 969 bp, encoding 322 amino acids. Sequence alignment based on amino acid sequences revealed that the Dendrobium crumenatum COL (DcCOL) shared a high identity with COL isolated from other plant species including Phalaenopsis COL (85%), Oryza sativa Hd1 (70%), Erycina pusilla COL5 (EpCOL5) (66%), and Arabidopsis thaliana CO (39%). DcCOL has three conserved domains (CCT, B-box I, and B-box II domains) and is classified in group I CO/COL by phylogenetic analysis in the Arabidopsis B-box zinc finger protein family. Quantitative real-time RT-PCR demonstrated DcCOL was expressed in all stages of development and all tissue types with the highest expression in floral buds and opened flowers of mature orchids. The expression pattern under photoperiod pathway demonstrated a diurnal expression. The DcCOL was accumulated in the dark in all photoperiodic conditions, i.e., long, neutral, and short days suggesting that the regulation of DcCOL was controlled in a circadian rhythm-dependent manner. The results suggested that photoperiodism is not the main factor in D. crumenatum floral induction control. This DcCOL expression pattern coincided with the D. crumenatum flowering behavior in which the flowering occurs before dawn and lasts for only 24 h implying the function of DcCOL is related to flowering.

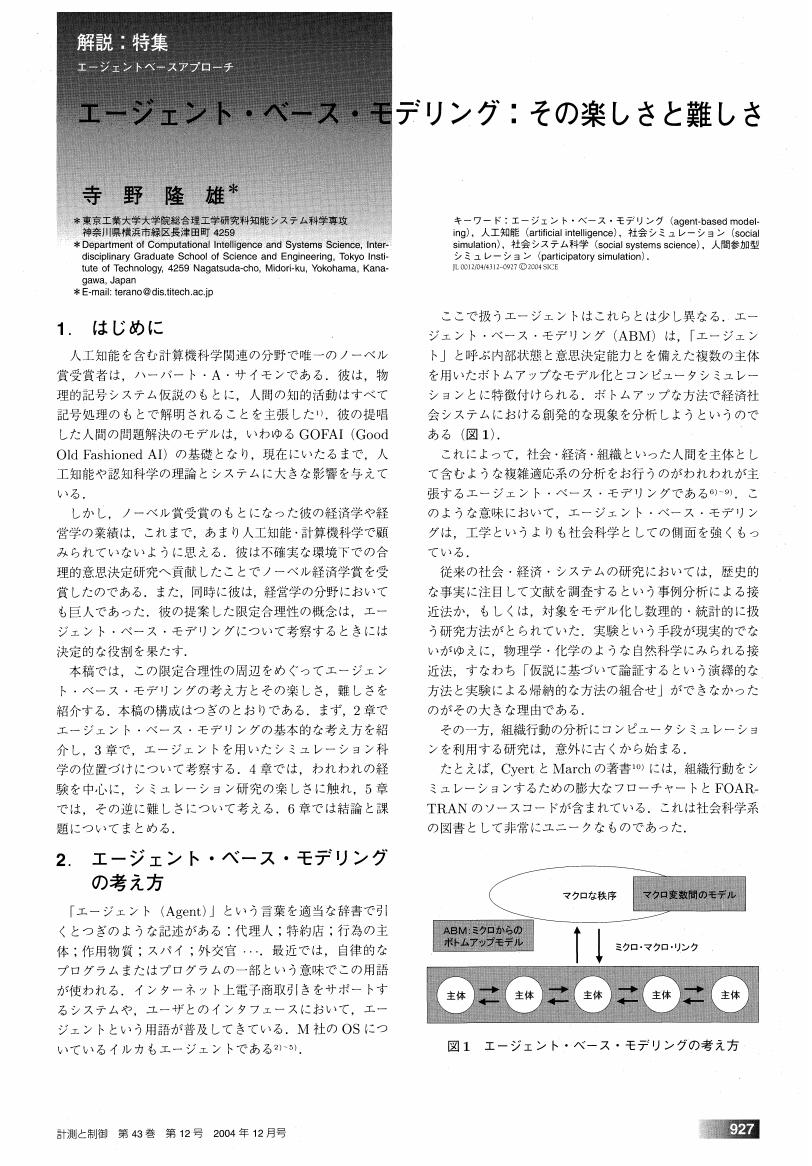

1 0 0 0 OA エージェント・ベース・モデリング: その楽しさと難しさ

- 著者

- 寺野 隆雄

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.12, pp.927-931, 2004-12-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 6

- 著者

- 毛 新華 大坊 郁夫

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.22-40, 2016-08-25 (Released:2016-08-25)

- 参考文献数

- 47

The cognitive and behavioral effectiveness of a social skills training (SST) program involving uniquely Chinese cultural characteristics was investigated through self- and others’ assessment. Chinese undergraduates (N=39) were divided into a control group and an SST group. The SST group participated a brief SST program that was developed by incorporating cross-cultural social skills and unique Chinese cultural characteristics. The control group participated in a program that bears no relationship to social skills. In order to examine the behavioral effectiveness of the program, a series of conversational and observational experiments was conducted. The results indicated that Chinese, cross-cultural, and Japanese social skills’ scores of the SST group increased significantly after the program compared with the control group. This suggested the effectiveness of the program on participants’ cognition. The scales for evaluating participants’ behaviors from self-observations and those of other observers also showed significant changes in the SST group. It is concluded that the program was effective for changing participants’ behaviors in addition to their cognition. Simultaneous changes in Chinese and Japanese skill factors suggested the possibility that cultural factors are connected to each other.

1 0 0 0 OA 現代美術の実践におけるエージェンシーのあり方

- 著者

- 登 久希子

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第50回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.I02, 2016 (Released:2016-04-23)

本発表は、現代美術におけるエージェンシーのあり方について、「関係性の美学(relational aesthetics)」として注目されてきた実践と「オルタナティヴ・スペース」の取り組みを事例に再考するものである。

1 0 0 0 OA MATEトランスポーターによる薬剤排出機構の解明とペプチド創薬の可能性

- 著者

- 濡木 理

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.11, pp.725-730, 2014-11-01 (Released:2015-11-01)

- 参考文献数

- 6

MATEファミリーは,原核生物,古細菌,真核生物すべてに広く存在する膜タンパク質輸送体であり,ナトリウムイオンあるいはプロトンの濃度勾配を利用してさまざまな異物を細胞外へと排出することで,細胞の恒常性を維持している.そのため病原性細菌やがん細胞においては,薬剤を排出して薬効を低下させる薬剤耐性の一端を担うものであり,近代医療への脅威となっている.したがって,MATEによる薬剤輸送機構の解明および阻害剤の創出が長らく望まれてきた.しかし,MATEは,さまざまな低分子化合物を排出してしまうので,低分子化合物の阻害剤は薬効をもたないというジレンマがあった.今回,われわれは好熱古細菌由来MATEの単体および基質薬剤・阻害活性ペプチドとの複合体のX線結晶構造を高分解能で決定した.その結果,アスパラギン酸残基のプロトン化に伴って,TM1が大きく折れ曲がることで基質ポケットを縮小して基質を排出する機構を発見し,MATEの輸送機構について新たな仮説を提唱するとともに,ペプチド創薬の道を開いた.

1 0 0 0 OA 教育変革における公私協働: イギリスと日本

- 著者

- 宮腰 英一

- 出版者

- 日本比較教育学会

- 雑誌

- 比較教育学研究 (ISSN:09166785)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.34, pp.108-123, 2007-01-30 (Released:2011-01-27)

1 0 0 0 OA ソフトウェア進化はなぜ難しいか? -いくつかの技術的チャレンジ-

- 著者

- 片山 卓也

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.4_32-4_39, 2012-10-25 (Released:2012-12-25)

長年にわたるソフトウェア進化の研究や実務経験にもかかわらず,ソフトウェアを適切に進化させることは容易ではなく,多くのシステムが進化作業の直後に障害を起こしている.この原因がどこにあるかをソフトウェア進化の基本に立ち戻って考え,なぜ進化は困難であるのか,それを克服するための技術課題はなにかを考えた.システムの開発に使われたプロセスの再実行という考えが,進化を考える上で基本的であることに着目し,プロセス主導進化の概念を提案し,これに基づいて進化のあり方や技術チャレンジについて述べた.

1 0 0 0 OA 遺伝子組換えによるアデノシン三リン酸合成酵素の化学反応の解析

- 著者

- 香川 靖雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.11, pp.835-848, 1987-11-25 (Released:2008-05-30)

- 参考文献数

- 38

Adenosinetriphosphate (ATP) synthase (FoF1) is a major energy supplying enzyme of cells utilizing the proton motive force. It consists of a catalytic portion called F1 and a proton channel portion called Fo. In order to elucidate the chemical reaction of FoF1, thermophilic FoF1 (TFoF1) was used, because it is stable and could eb reconstituted without Mg-ATP. In contrast to the previous hypotheses on the ATP synthesis, direct measurement of H+ current through TFoF1 incorporated into a planar lipid bilayer, 3H+/ATP stoichiometry was obtained. The primary structure of TFoF1 was established by sequencing its operon deoxyribonucleic acid and subunit peptides. The stereochemistry of the reaction using [16O, 17O, 15O, 35S] thiophosphate supported the a pathway for associative nucleophilic displacement on a phosphoric ester without pseudorotation. The diastereoisomeric preference of Cd-ATPγS revealed that the true substrate of TFoF1 is Δ, β, γ, bidentate Mg-ATP, like adenylate kinase. The site directed mutagenesis of the residues of F1 homologous to Mg-ATP binding site of adenylate kinase revealed their essential role in the reaction. Mitchell's chemiosmotic theory was refined by these results.

1 0 0 0 OA 腹式呼吸法の実施に伴う生理・心理的変動(1)

- 著者

- 高橋 研人 佐藤 俊彦

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.Supplement, pp.ps31-ps31, 2016 (Released:2016-08-24)

1 0 0 0 OA 四酸化ルテニウムによる潜在指紋の検出

- 著者

- 益子 賢蔵 宮本 卓之

- 出版者

- 日本法科学技術学会

- 雑誌

- 日本鑑識科学技術学会誌 (ISSN:13428713)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.21-25, 1997 (Released:2010-02-06)

- 参考文献数

- 5

The method studied in this paper is developing latent fingerprints based on ruthenium tetroxide (RuO4) method. Ruthenium tetroxide fuming promptly react with various organic compound, particularly oils or fats contained in sebaceous secretions in latent print and producing brownish black or black ruthenium dioxide (RuO2). Ruthnium Tetroxide is yellow, volatile crystails (melting point; 25.5°C, boiling point; 100.8°C) at room temperature. Conventional methods using RuO4 have been almost impractical because it is very difficult to handle by its strong oxidizability. Additionally because of the two liquid method, it is not only troublesome to produce RuO4 fumes immediately before developing latent fingerprints, but also is difficult to produce necessary ammounts of RuO4 fumes. In this method, these problems were resolved by utilizing a saturated hydrocarbon halogenid solution of RuO4

1 0 0 0 OA 韓国カワウソ研究センターにおける研究活動とその役割

- 著者

- 岡元 友実子 ハン ソンヨン 木村 順平

- 出版者

- 日本野生動物医学会

- 雑誌

- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.57-61, 2015-09-30 (Released:2016-01-20)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2

韓国におけるユーラシアカワウソの個体群は近年急激に減少し,国の天然記念物(No. 330) および絶滅危惧種Ⅰ類に指定されている。本種の保全をより効果的にするため,アジア地 域で唯一のカワウソ専門研究機関として,韓国の江原道華川に韓国カワウソ研究センター(KORC)が設立された。本資料では,KORCの歴史と研究活動を通し韓国におけるユーラシアカワウソ保全について紹介する。またKORC は本種の繁殖に関わる貴重な情報を海外へも提供している。その成果が活かされた例として,台北動物園における人工哺育の成功についても述べる。