1 0 0 0 OA 弾性球の振動問題における変分式

- 著者

- 宇佐美 竜夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.143-146, 1968-08-30 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 「理科年表」地震の部の変遷

- 著者

- 宇佐美 龍夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.217-219, 1975-08-10 (Released:2010-03-11)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 高速層がある場合の彈性波の反射, 屈折について

- 著者

- 宇佐美 龍夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.71-76, 1952-09-30 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 2

The reflection and refraction of plane SH waves incident upon a high-speed layer with a constant thickness d were studied. Numerical calculations were executed in a case when B1/B2=0.5507, μ2/μ1=3.25, and medium 1 and 3 are equal, and the results are given graphically. According to the results, the so-called total reflection is considered to be taken place when d/L≥5, and no plane SH waves can be propagated parallel to the discontinuous layer.

1 0 0 0 OA 等質等方弾性体の運動方程式の解についての注意 (続報)

- 著者

- 宇佐美 竜夫 狩野 京一 佐藤 泰夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.4, pp.261-269, 1962-12-25 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 1

It is known that the equation of motion for isotropic and homogeneous elastic medium has 8 solutions having different expressions which satisfy the condition Δ=0. Six of these solutions are found to be expressed by the linear combination of the other two which can be considered as the most basic ones. Some other revisions are made on the former paper (Zisin; vol. 14 (1961), pp. 18-28).

1 0 0 0 OA 等方等質弾性体の運動方程式の解についての注意

- 著者

- 宇佐美 竜夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.18-28, 1961-03-25 (Released:2010-03-09)

- 参考文献数

- 8

It is clear from the equation of motion of elastic medium expressed in vector form that there are several different solutions (expressions) which satisfy the condition Δ=0 (§3).In this paper, 8 different expressions (at least 4 of which are mutually independent) are obtained (§4). Next, by using one of these solutions, the author got two independent solutions for a problem of motion in an infinite elastic medium when displacements (or stresses) are given on the wall of a cavity in that medium (§5). In such a problem it is proved that we cannot get unique solution as long as we use the so-called Sezawa's solution ((17), (18), (4)) only (§6).

1 0 0 0 OA EBV関連T/NKリンパ増殖性疾患モデルマウスの作製とその応用

- 著者

- 今留 謙一

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.433-441, 2013 (Released:2013-12-31)

- 参考文献数

- 13

Epstein-Barr virus (EBV)はヒトヘルペスウイルスに属する腫瘍原性ウイルスとして1964年に世界で初めて報告されたウイルスである.しかし,世界の90%の成人が既に感染しており,死ぬまで何の疾患も引き起こさない場合がほとんどである.EBV感染細胞は多岐にわたり,B, T, NK細胞のいわゆるリンパ球系と上皮細胞系においてEBV感染が報告されている(Figure 1).EBV感染症の治療法・治療薬の研究はほとんどなされてこなかった.これはEBV感染モデル動物が存在していなかったことが大きな原因と言える.EBVはマウス・ラットなどの小動物には感染せず,霊長類にはわずかに感染するもののEBVに類似のサルヘルペスウイルスが既に感染していることで個別の解析が困難であることと高価なため研究に使用することが困難であった.適当なモデル動物が無かったためin vivoでの薬剤評価や感染実験ができず,感染直後のEBV特異的宿主免疫応答,EBV遺伝子発現,感染細胞動態などの研究の進展はゆるやかであった.今回我々はNOGマウスを使用しEBVがT/NK細胞感染モデルを作製し病態解明を試みた.その結果,モデルマウスはサイトカイン,感染細胞増殖,臓器への感染細胞浸潤など様々な患者病態を反映し再現していることが示された.また,これまでEBV感染T/NK細胞は白血病やリンパ腫の細胞と同様に腫瘍細胞であると考えられてきたが,このモデルマウスでの解析の結果感染初期は典型的な腫瘍細胞ではないことが明らかとなった.さらに,その応用として新規治療薬の評価,マイナー分画感染に対する感染細胞同定を紹介する.

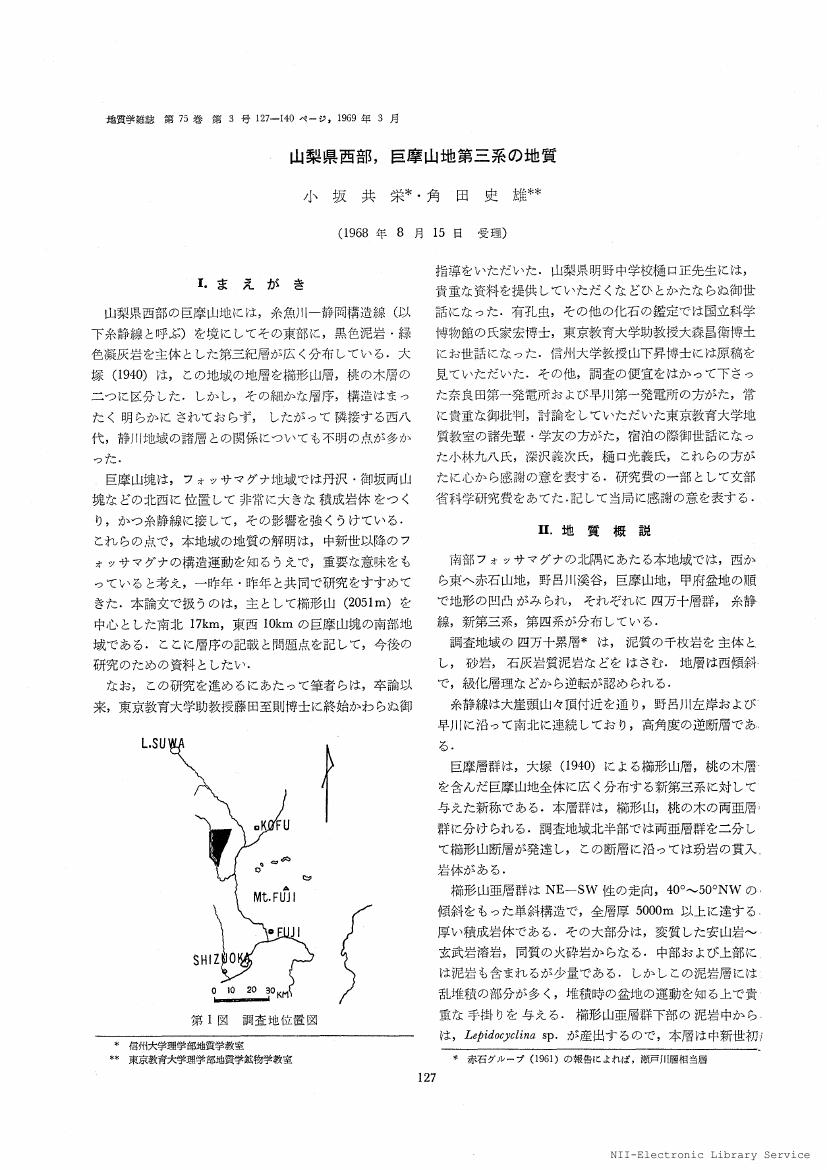

1 0 0 0 OA 山梨県西部,巨摩山地第三系の地質

- 著者

- 小坂 共栄 角田 史雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.3, pp.127-140, 1969-03-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 4 5

1 0 0 0 OA 南部フォッサマグナ地域の足柄堆積盆地における前期更新世の撓曲とその形成過程

- 著者

- 角田 史雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.8, pp.483-498, 2002-08-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 74

- 被引用文献数

- 1 1

伊豆半島とフォッサマグナ地域の境界部に位置する足柄地域の変形を広域の水平圧縮応力場での構造形成とする見解がよく知られている.しかし,足柄層群全体を変形させている足柄背斜の一般走行は,隣接する丹沢や箱根の変形構造のそれとは,形成時期も形成場も異なっている.また,足柄背斜を切って発達するより小規模な撓曲帯,背斜の西翼の小規模な褶曲,急傾斜帯などは,足柄地域が深成-火山活動の作用をうけつつ隆起していく過程で形成されている.以上のことから,足柄地域の褶曲を中心とする変形構造は,広域的で一様な古応力場のもとでの変形構造の一部ではなく,プリュームあるいはストック状のマグマの貫入やそれに起因する地塊の隆起という局地的な応力場によって形成されたものである.

1 0 0 0 OA 足柄山地東部の松田山累層と神縄断層について

- 著者

- 角田 史雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.5, pp.435-446, 1997-05-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 54

1 0 0 0 OA 褶曲形態を決める要因についての考察:富士川上流域に発達する褶曲を例にして

- 著者

- 角田 史雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.5, pp.317-322, 1971-05-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 OA Microbiome(マイクロバイオーム)

- 著者

- 山岸 亨 松瀬 厚人

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.9, pp.1281-1283, 2015 (Released:2015-12-08)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 OA モーションキャプチャ装置を用いたサンバ・ダンスのリズム習得過程の分析

- 著者

- 石川 航平 山本 知幸 藤波 努

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第20回全国大会(2006)

- 巻号頁・発行日

- pp.125, 2006 (Released:2006-12-07)

なぜ人間は技能習得の過程、リズム感の習得において個人差が生じるのであろうか。本研究ではサンバスクールに通い、サンバ・ダンスを初心者が6ヶ月間の練習期間に上達する過程を観察した。サンバのリズムは元来、日本人が持つ感覚とは異なり、長期的に渡る訓練で習得しなければならない。実験においては二人の被験者を対象として6ヶ月間の間、5回に渡り、モーションキャプチャ装置を身体の18カ所のポイントに装着し計測した。タスクは難易度により四段階に分類した踊りのパターンとした。得られたデータを身体各関節の協調度に注目して分析した。その結果、サンバ・ダンスの上達過程における特徴的な差異を特定した。

1 0 0 0 OA 子どもへの関心尺度の得点と幼児の画像への選好との関連

- 著者

- 扇原 貴志 上村 佳世子

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.173-176, 2015-11-20 (Released:2015-12-05)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

Correlations between the scores on subscales of the Scale of Interest in Infants and preferences for pictures of infants were investigated. University students (N=27) completed the Scale of Interest in Infants. Then they were shown arrays of three pictures of an infant, an adult, and an object and required to choose the picture that interested them the most. The results indicated that pictures of infants were chosen more often than pictures of adults. Positive correlations were found between scores on the subscales for “affectionate attention” or “curiosity” and preference for pictures of infants. “Sympathy” and “tolerance” were not significantly correlated with preference for pictures of infants.

1 0 0 0 OA モンゴル国のラクダ乳酒 (Hoormog) の性質と製造方法

- 著者

- 石井 智美 小宮山 博

- 出版者

- 日本酪農科学会

- 雑誌

- ミルクサイエンス (ISSN:13430289)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.125-130, 2010 (Released:2014-03-15)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

モンゴル国ではゴビ地方でフタコブラクダが飼われてきた。伝統的にラクダを飼育してきたゴビ地方ではラクダ乳酒(ホルモグ)をつくってきた。ウムヌ・ゴビ県でホルモグを製造する遊牧民宅と,首都に近いダルハン・オール県で,新たにホルモグをつくり始めた遊牧民宅で調査を行った。ダルハン・オール県のホルモグの性状は酸度1.2%,pH 4.2,アルコール度1.5%で,ウムヌ・ゴビ県のホルモグと大きな違いは無かった。ホルモグの一般成分分析をした結果,アイラグと比べたんぱく質,脂肪,可溶性無窒素物が多かった。飲用量は成人男性で 1 日あたり 2~3 L,女性で 1 L だった。製造方法はスーダンのラクダ乳酒であるガリス,カザフスタンのシュバトと同様だった。スターターにはゴビ地方と同じく,ヤギ乳の発酵乳を用いていた。飲用には「健康に良い」「内臓の病気に良い」等の効能が伝承されていた。発酵に関与する微生物由来の代謝産物が,腸管で良い働きをするとともに,免疫賦活作用があると考える。ホルモグに伝承されてきた効能を科学的見地から明らかにすることは,民族飲料の価値について考えるきっかけになると思われる。

1 0 0 0 OA 胃癌術後化学療法中に発症したビタミンB1欠乏による乳酸アシドーシスの1例

- 著者

- 森谷 雅人 高木 融 鈴木 敬二 佐々木 啓成 伊藤 一成 片柳 創 土田 明彦 青木 達哉 小柳 〓久

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.9, pp.2114-2117, 2002-09-25 (Released:2009-01-22)

- 参考文献数

- 13

症例は61歳,女性.胃癌にて1997年12月9日,胃全摘術,膵脾合併切除施行. 1998年1月9日より化学療法施行. 18日より経口摂取不良となり,高カロリー輸液(以下, TPN)を開始したが, 2月10日より記銘力低下, 14日より意識レベル低下し, 15日に急性循環不全を呈した.血液ガス分析では, pH 7.136, PaO2 157.0mmHg, PaCO2 9.8mmHg, HCO3-3.3mEq/l, Base Excess -23.4mEq/lと代謝性アシドーシスを呈していた.炭酸水素ナトリウム500ml投与するも効なく,乳酸値を測定したところ144.0mg/dlと高値を示したためビタミンB1欠乏による乳酸アシドーシスを疑い塩酸チアミンを投与したところ,投与後6時間でpH 7.598, Base Excess 8.9mEq/lとなり,意識レベル,循環動態も改善した. 自験例を含めたTPN施行時のビタミン欠乏による乳酸アシドーシスの報告例について文献的考察を加えて報告する.

1 0 0 0 OA 鹿児島県トカラ列島平島におけるオオジュウイチの鳴き声の記録

- 著者

- 所崎 聡 江崎 正裕

- 出版者

- 特定非営利活動法人バードリサーチ

- 雑誌

- Bird Research (ISSN:18801587)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.S21-S24, 2015 (Released:2015-12-15)

- 参考文献数

- 9

鹿児島県トカラ列島平島でオオジュウイチの鳴き声を観察した.これは日本におけるオオジュウイチの初めての録音観察記録と考えられる.また同所では2012年より4期連続で同種の観察されている.

- 著者

- 柴山 一仁 藤井 範久 阿江 通良

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.75-88, 2011 (Released:2011-07-08)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 1 1

The purpose of this study was to investigate the kinematic characteristics of World and Japanese elite 110-m hurdlers during 1-cycle motion in relation to running velocity and leg length. Twenty-nine male hurdlers (SB: 12.92-14.37 s) participated. The motions from touchdown of the lead leg at the 6th hurdle (1st step) to touchdown of the takeoff leg at the 7th hurdle (4th step) were videotaped using a digital VTR camera (60 Hz), and two-dimensional coordinates were calculated based on calibration marks. The motions from touchdown of the takeoff leg at the 7th hurdle to touchdown of the lead leg at the 7th hurdle (1st step) were videotaped using two high-speed VTR cameras (200-300 Hz), and converted to two-dimensional coordinates after calculation of the three-dimensional coordinates using a DLT method. Kinematic parameters were calculated, including step length, step frequency, angles and angular velocities of the shank and thigh, and durations of the support and airborne phases. Stepwise multiple regression analysis was conducted with kinematic parameters as dependent variables, and with running velocity and leg length as independent variables at p<.05. The results were as follows: (1) Faster hurdlers achieved a higher step frequency with less range of thigh motion of the takeoff leg during the 2nd step. (2) The 3rd step played a role in adjusting the step length and preparing for hurdling, especially in hurdlers with a shorter leg length when preparing to increase the vertical GRF in the 4th step. (3) The allocation of time from takeoff at the 4th step to touchdown at the 2nd step was dependent on leg length. (4) Faster hurdlers achieved smaller vertical displacement of CG during the 1st step by shortening the support time to keep the position of the thigh perpendicular at the 2nd step. These results show that faster hurdlers achieved shorter durations of 1-cycle motion because of the increasing in horizontal CG velocity during the shorter support time at the 2nd step.

1 0 0 0 OA EBウイルス関連皮膚T/NKリンパ球増殖症

- 著者

- 岩月 啓氏

- 出版者

- 日本小児血液・がん学会

- 雑誌

- 日本小児血液・がん学会雑誌 (ISSN:2187011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.317-325, 2015 (Released:2015-10-21)

- 参考文献数

- 15

EBウイルス関連T/NKリンパ球増殖症(LPD)は,慢性活動性EBウイルス感染症(CAEBV),古典的および全身性種痘様水疱症(cHVとsHV)と蚊刺過敏症(HMB)を含む一群の疾患である.cHVは,露光部のヘルペス型水疱丘疹を特徴とする小児の光線過敏症で,血中にEBウイルス感染γδT細胞が増数している.HMBは,虫刺されやワクチン注射に続いて,激しい皮膚反応と発熱や肝障害などの全身症状を特徴とする.HMB患者は通常,EBウイルス感染NKリンパ球増殖症を示す.cHV群は,良好な経過をとるが,他の2群,すなわちsHVとHMBの予後は不良で,50%死亡はそれぞれ発症後10年,5年である.単因子解析結果では,予後不良因子として,発症が9歳以上であること,超早期再活性化マーカーBZLF1 mRNAの発現が皮膚で検出されること,の二つが見出された.CAEBVの診断基準案におけるHV,HMBの位置づけについて言及した.

1 0 0 0 OA 対話システムのパーソナリティを問う質問の大規模な収集と分析

- 著者

- 杉山 弘晃 目黒 豊美 東中 竜一郎

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- pp.DSF-518, (Released:2015-12-15)

- 参考文献数

- 15

In conversational dialogue, a talker sometimes asks questions that relate to the other talker's personality, such as his/her favorites and experiences. This behavior also appears in conversational dialogues with a dialogue system; therefore, the system should be developed so that it responds to this kind of questions. Previous systems realized this function by creating question-answer pairs by hand. However, there is no work that examines the coverage of the created question-answer pairs over real conversations. This study analyzes a huge amount of question-answer pairs created by many question-generators, with one answer-generator for each character. Our analysis shows that 41% of personality questions that appeared in real conversations are covered by the created pairs. We also investigated the types of questions that are frequently asked.

1 0 0 0 OA 二本立てのコミュニティ論と地域福祉

- 著者

- 平川 毅彦

- 出版者

- 日本都市社会学会

- 雑誌

- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.26, pp.5-20, 2008-09-12 (Released:2011-02-07)

- 参考文献数

- 32

The purpose of this article is to clarify possibility of the welfare in today's urbanized community.The community-based welfare theory by Shigeo Okamura examines such a problem adequately. When a senior citizen or a handicapped person receives a support of the daily life, relations with a social worker and the other supporters are important.However, it is controlled greatly whether inhabitants accept such an activity at the same time.The dual community theory brings prosperity both in urban sociology and in social welfare studies.