- 著者

- 田中 一晶 尾関 基行 荒木 雅弘 岡 夏樹

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.6, pp.703-711, 2010 (Released:2010-09-14)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

In the future, robots will support our work in our daily life. We believe that robots should learn desirable behavior through human-robot interaction. However, it is hard for humans to instruct the robots on all actions. It therefore is important that the robots can utilize rewards (evaluations) as well as instructions to reduce humans' efforts. Additionally, ``intervals'' which allow humans to give instructions and evaluations are also important because there are delays in giving them. We hence focused on ``delays in initiating actions of a robot'' and proposed a method of changing them according to the progress of learning: long delays at early stages, and short at later stages. In other words, if a robot is not sure about its action, it initiates the action laggardly, but if it is confident about its action, it initiates the action immediately. In this work, we conducted experiments on teaching AIBO to shake hands using instructions and evaluations under two conditions: Varying Condition under which the delays vary in accordance with the progress of learning, and Constant Condition under which the delays are set at medium constant. The result demonstrated that Varying Condition improves learning efficiency significantly and impresses humans as teachable.

- 著者

- Yoshio Yamaoka Mototsugu Kato Masahiro Asaka

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.12, pp.1077-1083, 2008 (Released:2008-06-16)

- 参考文献数

- 77

- 被引用文献数

- 84 168

Certain populations with high incidences of Helicobacter pylori infection, such as those in East Asian countries, have high incidences of gastric cancer, while other highly infected populations, such as those in Africa and South Asia, do not. The various rates of gastric cancer associated with different geographic areas can be explained, at least in part, by the differences in the genotypes of H. pylori cagA and vacA. Populations expressing a high incidence of gastric cancer are mostly identical with regions where East Asian type CagA is predominant. In contrast, incidence of gastric cancer is low in Africa, South Asia, and Europe, where strains typically possess Western type CagA. Within East Asia, strains from northern parts, where the incidence of gastric cancer is high, predominantly possess the vacA m1 genotype, whereas the m2 genotype is predominant in southern parts where the gastric cancer incidence is low.

1 0 0 0 OA 近代日本体育の形成における幕末フランス軍事顧問団の影

- 著者

- 大久保 英哲

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.1-14, 2009-06-30 (Released:2009-11-05)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 3 1

The French military assistance advisory, which visited Japan in 1867, placed emphasis on “development of the body” as basic training for soldiers, and actually gave instructions for this purpose. The textbook used for this instruction had never been identified, but as a result of reviewing Mokuba no Sho (“the book of the wooden horse”, published around 1867) written by Hayashi Shojuro (1824–1896), their interpreter, it was found that this is a translation of the part describing wooden horse exercises in the French manual of army gymnastic exercises, “Instruction pour l'enseignement de la gymnastique”, which was the gymnastics textbook brought to Japan by the French military delegation. In addition to the 200-page text, a total of 18 pages of figures illustrating 33 pieces of gymnastic apparatus and exercises using them, and a plan of an outdoor apparatus gymnastics field with apparatus for 200 to 300 people are attached.The “Instruction” continued to be studied mainly by the army. On the other hand, the Ministry of Education established the taiso denshu jo (Physical Training Institute) in 1878, and invited the American medical doctor, George Adams Leland (1850–1924), to conduct research there. Through his study, the Ministry of Education selected light gymnastics as the most suitable method for the Japanese school physical education system, and it became popular nationwide around 1885 as alumni of the Physical Training Institute spread throughout Japan.In 1883, however, the Ministry of Education instructed the implementation of hohei soren (infantry training) and heishiki taiso (military exercises) for secondary schools in addition to the normal gymnastics. This marks the introduction of the French gymnastics, employed by the army, into school physical education.As we can see, the French military assistance advisory's visit to Japan at the end of the Edo Period and the “Instruction” they brought with them, were quickly followed by the establishment of the Japanese army gymnastics system. Along with the implementation of infantry training and military exercises around 1885, it also left clear traces in the formulation of the modern Japanese physical education system.

1 0 0 0 OA ヤマブシタケ子実体に含まれるβ-Glucanの抽出とその構造

- 著者

- 大櫛 祐一 坂本 正弘 東 順一

- 出版者

- 日本応用糖質科学会

- 雑誌

- Journal of Applied Glycoscience (ISSN:13447882)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.231-234, 2008 (Released:2009-07-07)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 6

前報(Ookushi et al.: J. Appl. Glycosci., 55, 225-229 (2008))に引き続いて抽出方法を検討した結果,ヤマブシタケ子実体に含まれるglucanの92.7%を抽出することに成功した.その内訳は,42.3%がアルカリ抽出,17.7%が酵素処理-マイクロ波照射,10.7%が再度アルカリ抽出によって抽出された(Table 1).残りの22.0%はマイクロ波加熱熱水抽出により抽出される水可溶(1→3;l→6)-β-D-glucanである(Ookushi et al.: J. Appl. Glycosci., 53, 267-272 (2006)).熱水抽出残渣に含まれるglucanの構造をメチル化分析により解析した結果,全て(1→3;1→6)-β-D-glucanに属し,次の三つの異なった存在形態を有していることが明らかとなった.(1)水素結合により強いネットワークを形成している(1→3)結合に富んだタイプ,(2)タンパク質・キチンと複合体を形成している(1→6)結合に富んだタイプ,および(3)タンパク質・キチンと複合体を形成している(1→3)結合に富んだタイプであった.

1 0 0 0 OA EL4 腫瘍細胞に対するヤマブシタケ・マイタケの増殖抑制効果について

- 著者

- 鈴木 美季子 柴沼 真友美 香取 輝美 清水 通隆 木村 修一

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.11-16, 2010 (Released:2010-04-02)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 2

本研究はヤマブシタケおよびマイタケを飼料に添加しマウスに経口投与させることにより,EL4 腫瘍細胞の増殖を抑制するか否かを検討したものである.その結果,ヤマブシタケ単独添加およびマイタケ単独添加でも EL4 腫瘍細胞増殖抑制の傾向がみられた.また.フローサイトメトリーによって免疫担当細胞について検討したところ,マイタケの単独添加では,腫瘍細胞移植による脾臓でのキラー T 細胞・NK 細胞の減少を抑制した.ヤマブシタケ添加では腫瘍抑制の効果が得られたものの,マイタケ添加とは異なる免疫能の応答を示した.マイタケ 80%ヤマブシ 20%を混合し,飼料に 1%添加した群ではマイタケ,ヤマブシタケ単独よりも強い腫瘍細胞増殖抑制効果を示した.また,脾臓での NK 細胞・キラー T 細胞の減少抑制効果がマイタケ単独添加と同様に認められた.

1 0 0 0 OA 日長と温度変化がヤギの成長ホルモン分泌に及ぼす影響

- 著者

- 金 金 八重樫 朋祥 澤田 建 斉藤 隼人 後藤 由希 中嶋 侑佳 澤井 健 橋爪 力

- 出版者

- 日本繁殖生物学会

- 雑誌

- 日本繁殖生物学会 講演要旨集 第103回日本繁殖生物学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.101, 2010 (Released:2010-08-25)

【目的】本研究は,日長や温度変化が反芻家畜の成長ホルモン分泌(GH)に及ぼす影響を明らかにするために,ヤギを人工気象室内で飼養し,日長や温度を変化させた時のGH分泌の変化を調べた。 【方法】成熟雌シバヤギを室温20°Cに設定した人工気象室内で,8時間明,16時間暗(8L-16D), 12時間明,12時間暗(12L-12D)及び16時間明,8時間暗(16L-8D)の人工照明下で飼養した。また12L-12Dの一定照明下で室温を25°C又は5°Cに設定した人工気象室内でもヤギを飼養した。それぞれの条件下で飼養したヤギの頸静脈内にカテーテルを留置し,15分間隔で4時間採血して血中GH濃度の変化を調べた。また各期に成長ホルモン放出ホルモン(GHRH: 0.25 µg/kg b.w.)を頸静脈内投与してGHの放出反応も調べた。GHパルスの解析はEllisら方法に従った。 【結果】(1) 照明を変化させた時,GHのパルス頻度には有意な変化は見られなかった。パルスの振幅は8L-16D区に比べ12L-12D区と16L-8D区では高くなる傾向が見られた。平均GH濃度は8L-16D区に比べ12L-12D区と16L-8D区は有意に高かった(P<0.05)。(2)温度を変化させた時,パルス頻度と平均GH濃度には有意な変化は見られなかった。GHパルスの振幅は25°C区に比べ5°C区の方が高い傾向にあった。 (3) GHRH投与実験においては,16L-8D区は8L-16D区に比べGH放出反応が高まる傾向が見られた。温度変化による差は見られなかった。 本研究の結果は,ヤギのGH分泌は温度変化より,日長変化により修飾されることを示唆する。

- 著者

- 難波 陽介 中務 桂佑 説田 章平 大石 真也 藤井 信孝 若林 嘉浩 岡村 裕昭 上野山 賀久 束村 博子 前多 敬一郎 大蔵 聡

- 出版者

- 日本繁殖生物学会

- 雑誌

- 日本繁殖生物学会 講演要旨集 第103回日本繁殖生物学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.54, 2010 (Released:2010-08-25)

【目的】キスペプチンは,Kiss1遺伝子にコードされ,性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)分泌刺激因子として注目されている神経ペプチドである。我々はウシKiss1遺伝子のcDNA塩基配列を同定し,ウシ型キスペプチンが53アミノ酸残基からなると推定した(第101回日本繁殖生物学会大会)。また,黒毛和種成熟雌ウシにおいて,ウシ型キスペプチンC末端部分ペプチドの末梢投与が黄体形成ホルモン(LH)および卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌を刺激することを示した(第102回日本繁殖生物学会大会)。本研究では,ウシにおけるキスペプチンの生理作用についてさらなる知見を得るため,全長ウシ型キスペプチン(bKp-53)の末梢投与によるLHおよびFSH分泌に対する効果と,第1卵胞発育波における主席卵胞の発育刺激効果を検討した。【方法】動物は黒毛和種成熟雌ウシを供試した(n=5)。プロスタグランジンF2α投与により誘起した発情日をDay 0とした。Day 5に,bKp-53 (0.2 nmol/kg)またはGnRH (0.2 nmol/kg)を静脈内投与した。投与前4時間から投与後6時間まで10分間隔で採血し,血漿中LHおよびFSH分泌動態を調べた。また,実験期間を通じて毎日,主席卵胞の直径を超音波診断装置により測定した。【結果】bKp-53の静脈内投与により,LHおよびFSH分泌の一過性の亢進がみられたが、主席卵胞は排卵しなかった。一方,GnRHの静脈内投与により,LHおよびFSH分泌は顕著に亢進し、投与後30時間から42時間までに主席卵胞の排卵を確認した。以上より,GnRHによる強力な性腺刺激ホルモン分泌刺激効果とは異なり、ウシにおいてキスペプチンはLHおよびFSH分泌を緩やかに亢進させる可能性が示唆された。本研究は生研センター「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」の一部として実施した。

1 0 0 0 OA ヤマブシタケ子実体に含まれる多糖類の抽出におけるマイクロ波加熱の影響

- 著者

- 大櫛 祐一 坂本 正弘 東 順一

- 出版者

- 日本応用糖質科学会

- 雑誌

- Journal of Applied Glycoscience (ISSN:13447882)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.153-157, 2009 (Released:2010-01-29)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 6

含水下マイクロ波加熱(140°C, 5分)を利用して抽出したヤマブシタケ子実体に含まれる多糖類の特徴を, 通常の外部加熱を用いた熱水抽出(100°C, 6時間)から得た多糖類の化学構造と比較検討することにより解析した. サイズ排除クロマトグラフィーおよび陰イオン交換クロマトグラフィーにより分画した主な多糖類は, 通常の外部加熱ではfucogalactanと(1→6)結合に富んだ(1→3;1→6)-β-D-glucanであったのに対し, マイクロ波加熱の場合では(1→3)結合に富んだ(1→3;1→6)-β-D-glucanであった. マイクロ波加熱抽出物の低分子画分(M-3 fraction)に含まれるgalactose, fucoseの含量がかなり高くなっていたことから, マイクロ波加熱では, fucogalactanは低分子化していることが示唆された(Table 2). また, メチル化分析の結果(Table 3)から, 通常の外部加熱により得られる(1→3;1→6)-β-D-glucanの(1→6)結合のうち22.5%がマイクロ波加熱中に開裂していることが予想された. 本研究の結果より, ヤマブシタケ子実体から(1→3)結合を多く含むβ-glucanを抽出する上で, 通常の外部加熱を用いた熱水抽出よりも含水下マイクロ波加熱抽出の方が有効であることが示された.

1 0 0 0 OA ヤマブシタケ菌床栽培における廃菌床のリサイクル利用

- 著者

- 高畠 幸司 五十嵐 圭日子 鮫島 正浩

- 出版者

- 一般社団法人 日本木材学会

- 雑誌

- 木材学会誌 (ISSN:00214795)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.6, pp.327-332, 2008-11-25 (Released:2008-11-28)

- 参考文献数

- 23

ヤマブシタケ菌床栽培において,栽培後に生じる廃菌床を培地材料に用いて再び栽培した。この工程を3回繰り返した。子実体収量は繰り返し3回目でも最初の培地(基本培地)と同等であった。しかし,廃菌床培地は1回目の廃菌床培地で子実体収量が最も多く,その後,リサイクルする毎に減少した。子実体収量はリサイクル2回目までは基本培地の1.3~1.4倍になった。1回目,2回目の廃菌床培地では,低分子α-グルカン,β-グルカンの含有量が多くなり,C-N比が低くなった。低分子グルカン並びにN源の増加が子実体収量の増加に寄与することが示唆された。ヤマブシタケ菌床栽培において,リサイクル2回目までの廃菌床は,培地材料として有用であることが明らかになった。

1 0 0 0 OA 5. ER型救急モデルとは?

- 著者

- 寺沢 秀一

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.12, pp.2419-2423, 2006-12-10 (Released:2009-03-27)

- 被引用文献数

- 4 4

我が国において主流であるICU型救急医による三次救急主体の救急体制がいくつかの限界を見せ始めたことと, 卒後臨床研修必修化の開始があいまって, 北米において主流であるER型救急医による診療, 教育が注目され始めている. しかし, 現時点では我が国でER型救急体制を導入するには, ER型救急医の養成の問題と, 外傷チームや総合内科のない施設でER型救急医だけを配備しても, 入院主治医の決定で困難が発生するという問題がある.

- 著者

- Hirotsugu Ueshima

- 出版者

- Japan Atherosclerosis Society

- 雑誌

- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.6, pp.278-286, 2007 (Released:2007-12-29)

- 参考文献数

- 52

- 被引用文献数

- 119 228

Japan's age-adjusted rate for mortality from stroke increased after the Second World War until 1965 and then showed a significant decline until 1990; however, the age-adjusted rate for mortality from all heart disease and coronary heart disease (CHD) increased until 1970 and then declined slowly. A puzzling question is why the rate of mortality from CHD declined in spite of an increase in serum total cholesterol level following an increase in fat consumption.It was confirmed that CHD incidence was far lower in several Japanese populations compared to Western countries in the “ Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease ” (MONICA) project; therefore, the lower CHD mortality in Japan stems from the lower CHD incidence. CHD risk factors based on epidemiologic cohort studies in Japan were no different from those of other industrialized countries: hypertension, hypercholesterolemia, smoking and diabetes mellitus (DM). So, how can we explain this phenomenon?There are three possible explanations. One is the decline in population blood pressure level and the prevalence of hypertension during the years 1965-1990; the second is the decline in smoking rate in men and women; the third is that the serum total cholesterol level for middle-aged and elderly populations remains 5-15 mg/dL lower than that of the US elderly counterpart, although men aged 40-49 in Japan and the US had similar serum total cholesterol levels. It was also noted that elderly people in Japan, as observed in the Seven Countries Study, had far lower serum total cholesterol levels in midlife, i.e., around 160 mg/dL in the 1960s. This was not the case for elderly in the US where a higher serum total cholesterol level was observed in midlife.In conclusion, the lower serum cholesterol level in the past of Japanese middle-aged and elderly people compared to Western counterparts helps to maintain the low CHD incidence and mortality supported by the declining trend in blood pressure level and smoking rate for both men and women.

1 0 0 0 OA 時系列情報の値と変化に関する言語表現コーパスの構築

- 著者

- 加藤 恒昭 松下 光範 神門 典子

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.637-650, 2010 (Released:2010-08-26)

- 参考文献数

- 23

1 0 0 0 OA COINSにおけるSIMD並列化

- 著者

- 鈴木 貢 藤波 順久

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.1_65-1_81, 2008 (Released:2008-03-31)

最近公表されるマイクロプロセッサの殆どが具備するようになったメディア処理向けSIMD拡張命令セットは,ベクタ命令セットの特別な場合と考えられるが,従来のベクタ命令にはない特徴や制約があり,そのための最適化技術をそのまま流用するだけでは潜在能力を引き出すことができない.COINSプロジェクトではSIMD拡張命令セット向け最適化を,ベクタ化を軸としたソースコードレベルで可能な最適化と,そのような変換を施されたプログラムに対して適切なSIMD命令を生成する最適化の2段階に分割し,我々が「SIMD並列化」と呼ぶ後者を中心に研究を行った.本稿では,COINSにおけるSIMD並列化について報告する.

1 0 0 0 OA モバイルエージェント

- 著者

- 佐藤 一郎

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.153-162, 2000 (Released:2000-12-26)

- 参考文献数

- 14

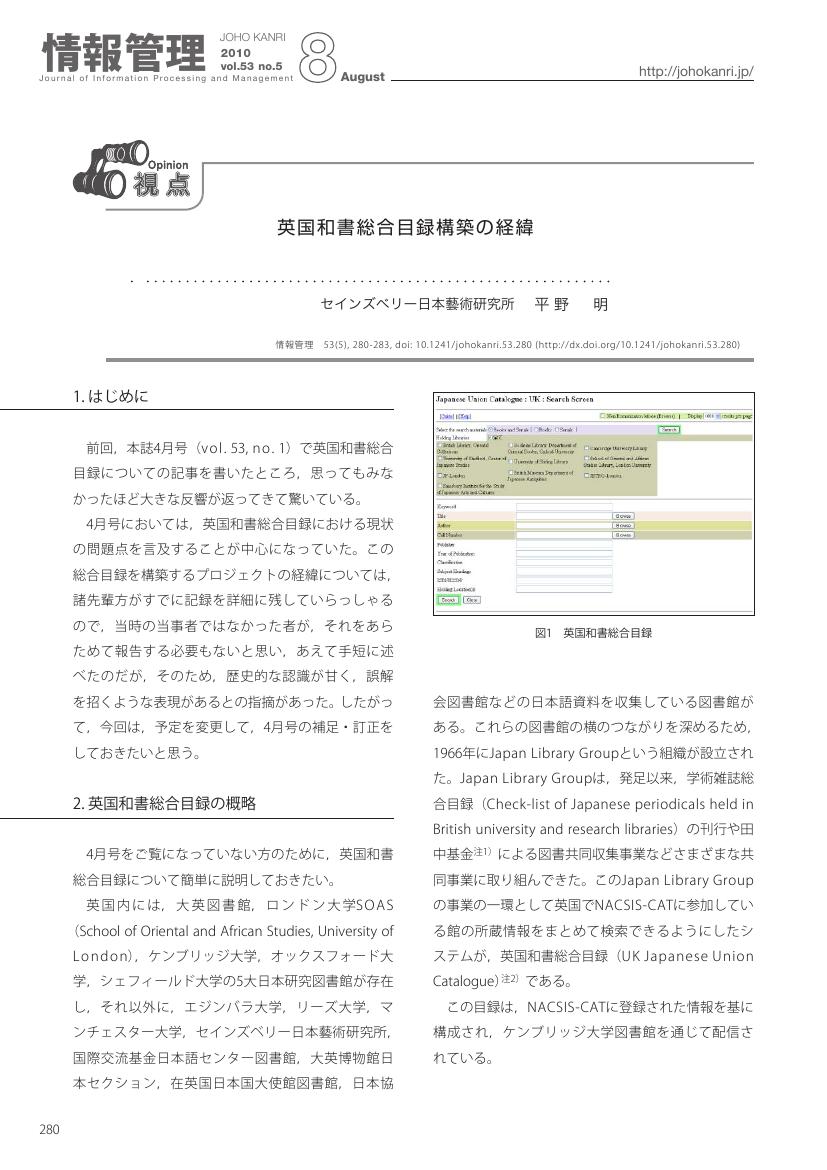

1 0 0 0 OA 英国和書総合目録構築の経緯

- 著者

- 平野 明

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.280-283, 2010 (Released:2010-08-01)

1 0 0 0 OA 漢墓出土の簡牘

- 著者

- 大庭 脩

- 出版者

- 書学書道史学会

- 雑誌

- 書学書道史研究 (ISSN:18832784)

- 巻号頁・発行日

- vol.1996, no.6, pp.3-15, 1996-09-30 (Released:2010-02-22)

1 0 0 0 OA 大脳“新”皮質は新しいのか?

- 著者

- 山本 直之

- 出版者

- 日本比較内分泌学会

- 雑誌

- 日本比較内分泌学会ニュース (ISSN:09139044)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.120, pp.120_13-120_17, 2006 (Released:2006-03-07)

- 参考文献数

- 14

1 0 0 0 OA 九州西岸から隠岐諸島にかけての造礁サンゴ群集の緯度変化

- 著者

- 杉原 薫 園田 直樹 今福 太郎 永田 俊輔 指宿 敏幸 山野 博哉

- 出版者

- 日本サンゴ礁学会

- 雑誌

- 日本サンゴ礁学会誌 (ISSN:13451421)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.51-67, 2009-12-01 (Released:2010-08-07)

- 参考文献数

- 57

- 被引用文献数

- 12 18

高緯度域の造礁サンゴ群集は,地球温暖化による表層海水温(SST)の上昇や海洋酸性化といった地球規模での撹乱の影響指標として,現在注目されつつある。そこで本研究では,高緯度域の造礁サンゴに関する基礎データを収集することを目的として,鹿児島県甑島列島から島根県隠岐諸島にかけてみられる造礁サンゴの生息環境と群集構造の定量調査を2002年から2009年にかけて行った。その結果,生息種数と被覆率がともに高い造礁サンゴ群集は,どの海域でも波浪エネルギーが中程度で濁度が小さいと推定される地点(外洋に近い島陰あるいはやや遮蔽的な湾口)の水深10m以浅で多くみられた。また,これらの生息範囲は,緯度の増加に伴ってより波浪の影響の少ない内湾の浅海域あるいは外洋に近くても水深の深い環境へと局所化する傾向が認められた。甑島列島上甑島でみられた造礁サンゴ群集の優占種は,亜熱帯性の卓状・枝状Acropora(A. hyacinthusやA. muricata)と板状のPavona decussataであった。長崎県五島列島の福江島と若松島では,外洋側で温帯性の卓状Acropora(A. glauca, A. japonicaやA. solitaryensis)が,内湾側で被覆状~塊状種(Leptastrea pruinosa,Mycedium elephantotusやHydnophora exesaなど)と温帯性の枝状Acropora(A. tumidaやA. pruinosa)がそれぞれ卓越していた。長崎県壱岐と対馬では,温帯性の卓状Acropora種は全くみられず,塊状のFavia spp.と葉状~被覆状種(Echinophyllia spp.やLithophyllon undulatumなど)が大部分を占めていた。隠岐諸島では,塊状~被覆状のOulastrea crispata,Alveopora japonicaとPsammocora profundacellaの生息が確認されたのみで,これらの種は生息群体数も少なく散在的な分布を示す群集(個体群)を構成するに過ぎなかった。

1 0 0 0 OA サブミクロン粒子に対するミゼットインピンジャーの捕集性能

- 著者

- 明星 敏彦 小笠原 真理子 浅井 琢也 松倉 正雄

- 出版者

- 日本エアロゾル学会

- 雑誌

- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.35-43, 1998-03-20 (Released:2010-02-03)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

This work describes the performance of the midget impinger for submicron aerosols. Collection efficiencies of the midget impinger were investigated numerically and experimentally. Flow fields in the midget impinger were solved using FLUENT, which is a computational fluid dynamics software and calculates RNG k-ε model for intermediate Re number, k-ε model for high Re number, and laminar flow model. Polystyrene latex (PSL) particles ranging from 0.10 to 3.1 μm and monodisperse diethyl-hexyl-sebacate (DEHS) mist ranging from 0.3 to 1.5 μm were aerosolized and introduced into the midget impinger. These theoretical and experimental results show a good agreement. The impinger shows poor performance for submicron particles and bubbling in the impinger contributes to 10% higher collection efficiency for submicron mist particles than that without water filling. PSL particles larger than 0.6 μm show bounce off the bottom surface of the impinger.

- 著者

- 額尓 徳尼 堀田 紀文 鈴木 雅一

- 出版者

- 日本緑化工学会

- 雑誌

- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.338-350, 2009 (Released:2010-07-27)

- 参考文献数

- 54

- 被引用文献数

- 2 1

内蒙古自治区全域における砂漠化と緑化事業がもたらした植生変化の実態を把握するために,NOAA/AVHRR の衛星リモートセンシングデータから求めたNDVI(正規化植生指数)を用いた検討を行った。まず,文献から植生変化の実態が明らかな地域において,NDVI の変化と植生変化について比較し,1982~1999 年までの約18 年間における植生の変動を調べた。植生変化が少ない地域でのNDVI の変動から,植生増減を判断するNDVI 変化の閾値を検討し,1982~1986 年と1995~1999 年の夏季NDVI の差を ΔNDVI とし,植生の増減を8km 分解能のピクセル毎に求めた。そして,ΔNDVI により植生が変化した地域を抽出して図化した。その結果,内蒙古自治区全体としては,NDVI が増加した地域の割合が減少した地域の割合を大きく上回り,植生増加の傾向が示された。赤峰市(特に敖漢旗)の植生増加が顕著であり,次いでシリンゴル盟,フフホト市,バヤンヌール市の一部にまとまったNDVI 増加が示され,内蒙古全域においてNDVI が増加した面積が約20 万km2 程度見られた。北半球の高緯度地域では温暖化によるNDVI の増加が報告されているが,行政区毎に求めたNDVI が増加した地域の面積と,統計資料に基づいて集計した造林面積と耕地化された面積の合計に良好な比例関係が見られ,内蒙古自治区における夏季のNDVI 増加は主に緑化と農耕地の拡大という人為的な要因による植生増加である。一方で,NDVI 減少が抽出された内蒙古自治区西部(アラシャ盟),東北ホルチン砂地周辺などでは,もともと植生が乏しい地域であり,これらの地域では砂漠化による植生減少が指摘された。