1 0 0 0 OA 硫酸還元菌を用いた自然力活用型坑廃水処理技術による酸性坑廃水の連続通水実験

- 著者

- 濱井 昂弥 小寺 拓也 小林 幹男 増田 信行 酒田 剛

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.132, no.11, pp.175-181, 2016-11-01 (Released:2016-11-25)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3

In order to prevent the mine pollution caused by the acid mine drainage (AMD) from abandoned metal mines in Japan, the treatment of AMD has been conducted with neutralization using a significant number of reagents. Passive treatment processes are attractive as an alternative because of an energy and cost saving one. Although the passive treatment processes using sulfate-reducing bacteria (SRB) have been investigated widely in the United States and Europe, many of those processes require a huge area that is necessary for a long hydraulic retention time (HRT). So, in this research, the mechanism, influential factors and performance of metal removal using SRB have been investigated in the column test to develop it as a prospective, effective and compact process. The results showed that sulfate reduction by SRB had continued for 140 days under the condition of a 50-hour HRT, and that metals had been removed as sulfides in a column. In addition, it is apparent that the positions where each metal sulfide was precipitated were different. This means that the quality of AMD is an important factor when the treatment facility is designed.

1 0 0 0 OA 陳沂詩文補遺(文学部創設10周年記念号)

- 著者

- 林 宏作

- 出版者

- 桃山学院大学

- 雑誌

- 国際文化論集 (ISSN:09170219)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.238-213, 2000-12-20

Some Unpublished Pieces by Chen Yi 陳沂(一四六九-一五三八)には『拘虚集』五巻・『拘虚後集』三巻・『拘虚詩談』一巻・『游名山録』四巻・『陳石亭先生文集』十二巻などの著作がある。『拘虚集』は、陳沂が出仕する前から翰林院学士や山東左参議となる前後に至るまでの詩作を自ら選定し、門人の陳儒によつて一五三二年に刊刻されたものである。この原刻本は見ることができないが、幸い任卿が原刻本を復刻した重刊本(一五三三年十月から一五三五年二月までの間と推測される)は、いま台北中央図書館に現存されている。しかしこの任卿の重刊本は巻二と巻三に各々一頁、計五律五首・七律四首が欠けている。『拘虚後集』は陳沂が政界を引退した後の詩作を収め、一五六二年七月その子の陳叔行によつて刊行されたものである。これは陳沂没後二十五年目のことである。また『石亭文集』は陳沂の長子時萬と従子時伸が家蔵の遺稿を収集して一五六五年に刊刻したもので、いま日本尊經閣に収蔵されており、任卿の重刊した『拘虚集』とともに天下の孤本である。なお『拘虚詩談』と『游名山録』の編者や刊行年月については不明であるが、この二書は張寿〓の収集によつて一九三四年三月前述の『拘虚集』と『後集』の後に附刻され、『四明叢書』第四集巻十に収められている。しかしそのうちの『拘虚集』は任卿の重刊した欠頁本を再刻したものであるために、欠頁の状況が依然そのままになつている。かねてから『拘虚集』巻三に欠けていた陳沂の『憶昔』詩其の四を探すために筆者は、一九九七年度の海外研習を利用して、明清の書画資料を収集する傍ら、台北故宮博物院や中央図書館等にある陳沂に関する資料をできる限り精査した。その結果、ここに掲載した十二篇の佚詩佚文を発見し、陳沂の詩文集を補遺すべくこの一文にまとめた。録出した佚詩佚文の後に出典を明示し、それぞれの内容や関係人物および年代などについて考証を行い、陳沂研究における一層の進展を願うものにしたい。なお文末に掲載されている図版は、二玄社の高島義彦・西島慎一両氏のご協力によるものである。ここに誌して謝意を表したい。

1 0 0 0 OA アルテミア摂餌期におけるノコギリガザミ幼生への EPA と DHA の給餌適正量

- 著者

- 小林 孝幸 竹内 俊郎 荒井 大介 関谷 幸生

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.6, pp.1006-1013, 2000-11-15 (Released:2008-02-01)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 13 22

アルテミア摂餌期におけるノコギリガザミ幼生へのエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)の給餌適正量を明らかにすることを目的に, 各齢期の生残率, 平均到達日数, 第1齢稚ガニの全甲幅長および餌料中の脂肪酸含量等を検討した。その結果, ノコギリガザミ幼生は生残に対してEPAを強く要求し, 乾燥重量当り1.3∿2.5%程度必要であるものと推察された。また, DHAは第1齢稚ガニの全甲幅長を大きくすることに機能するが, 0.46%以上強化するとメガロパ幼生への変態に際し, 脱皮失敗によるへい死率の増加がみられることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA 実数べき近似を利用する関数発生

- 著者

- 小林 康浩 大北 正昭 井上 倫夫

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌. C (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.8, pp.173-178, 1976-08-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 7

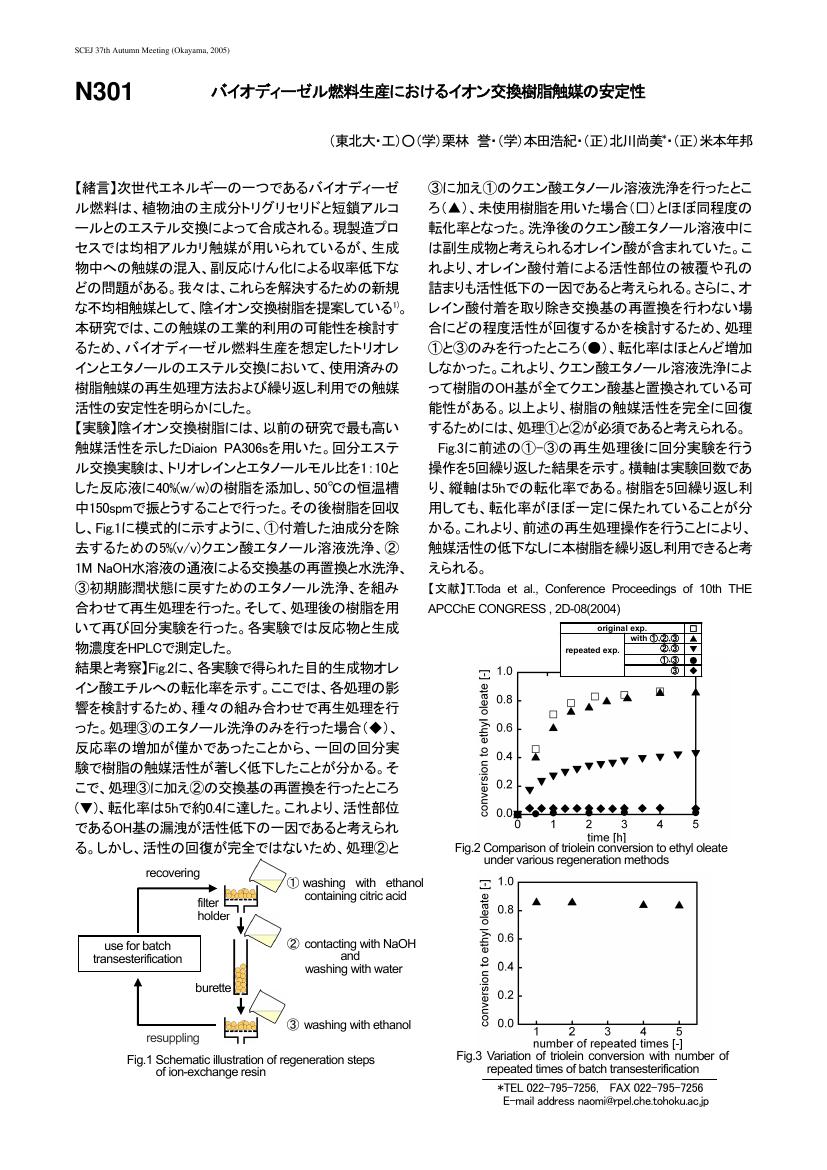

1 0 0 0 OA バイオディーゼル燃料生産におけるイオン交換樹脂触媒の安定性

- 著者

- 栗林 誉 本田 浩紀 北川 尚美 米本 年邦

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第37回秋季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.405, 2005 (Released:2006-03-18)

1 0 0 0 世界ボート選手権大会理学療法室開設経験について(報告)

- 著者

- 鳥居 昭久 黒川 良望 木山 喬博 林 修司 加藤 真弓 木村 菜穂子 荒谷 幸次 神鳥 亮太 一村 桂子 角田 利彦 水谷 綾子 内藤 克之 神谷 友美 岩瀬 ゑり子

- 出版者

- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION

- 雑誌

- 日本理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.G0960-G0960, 2006

【はじめに】<BR> 2005年夏、岐阜県海津市の長良川国際ボートコースにて、2005ボート世界選手権大会が、アジアで初めて開催された。この大会は、ボート競技の国際大会としては、種目数、エントリー国数においてオリンピックをしのぐ最大の大会である。今回、大会会場のメディカルセンター付属施設として、理学療法室を開設し、参加選手等に対する理学療法サービスを実施する機会を得たので報告する。<BR>【大会概要】<BR> 世界ボート選手権大会は、オリンピックイヤーを除く毎年夏に開催され、主に欧米にて行われていたが、今回、ボート競技の普及などの意味も含めて、アジアで初めて開催された。<BR> 大会開催期間は2005年8月28日から9月4日までであった。また、会場は8月24日から公式に公開され、それに伴い、メディカルセンターおよび理学療法室は8月24日からサービスを開始した。大会参加国は56カ国、参加クルーは、本戦23種目、Adaptive種目4種目に合計319クルーがエントリーした。ちなみに、日本は、開催国ということもあり、史上最多の15種目にエントリーした。<BR> 会場は、岐阜県海津市の特設長良川国際ボートコース(2000m)であり、岐阜、愛知、三重県の県境にある国立木曽三川公園内に位置する。<BR>【理学療法室概要】<BR> 理学療法室は、長良川河川敷に設置されたメディカルセンターテント内に約25m<SUP>2</SUP>の専用スペースを設け、治療用ベッド4台と物理療法機器などを準備した。物理療法機器は電源、給排水などの問題から、温熱・寒冷療法機器のみとし、その他は、徒手療法、運動療法、テーピングなどで対応した。理学療法士は、愛知、三重、岐阜県理学療法士会へボランティアを公募し、12名の理学療法士が、6時から20時までを、3名常駐、2交替で待機した。<BR>【診療状況】<BR> 台風の影響もあり、実質理学療法室が稼働したのは10日間であった。利用した人は、延べ8カ国、28名であった。対象となった訴えは、頚部、肩、肘、腰部、膝などの痛み、下肢や背部の疲労感や筋の緊張などが主で、疲労性、過使用的な原因が多かった。また、特定部位の治療ではなく、コンディショニングに関する要望もみられた。<BR>【感想・問題点】<BR> 利用者は、予想に反して少なかったが、概ね効果的な理学療法が提供できたことで、利用した選手等には好評であった。一方、一部ではあるが、コミュニケーションの問題や、理学療法に対する理解の差から、選手が希望するセラピーと、用意された内容などの違いがあったり、多様なリクエストに対する対応の制限などの問題があった。特定のチームや選手団の帯同サポートと違い、今回のような国際スポーツ大会や、不特定多数が利用する場合の理学療法室設営の課題が明らかになり、今後、同様のケースの参考になることを多く得られた。<BR>

1 0 0 0 てんかんと突然死(裁判案件)

- 著者

- 小林 三世治

- 出版者

- 日本保険医学会

- 雑誌

- 日本保険医学会誌 (ISSN:0301262X)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.2, pp.264-269, 2002-12-17

- 被引用文献数

- 2

てんかん治療中の被保険者(23歳女性)が寮のトイレで死亡しているところを発見された。死体検案書には「直接死因てんかん発作」と書かれていた。しかし,死亡の前日に被保険者・勤務先の養護施設に入所していた園生から受けた暴行が原因で死亡したとして,災害関係保険金の支払請求が契約者側からなされ,裁判になった。保険者側は,文献を引用しながら,てんかんによる突然死(病死)を主張した。判決は,急激かつ偶然な外来の事故に基づく死亡とはいえないとして,契約者側の訴えを斥けた。

1 0 0 0 従業員死亡に関する検討(1997〜2001年)

- 著者

- 鈴木 理恵 林 剛司 色川 正貴

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 = Journal of occupational health (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, 2003-03-20

1 0 0 0 最高裁民事破棄判決等の実情(上)平成二七年度

- 著者

- 菊地 絵理 林 俊之

- 出版者

- 判例時報社

- 雑誌

- 判例時報 (ISSN:04385888)

- 巻号頁・発行日

- no.2306, pp.14-36, 2016-11-11

- 著者

- 小林 慧子

- 出版者

- 北海学園大学人文学部

- 雑誌

- 北海学園大学人文論集 (ISSN:09199608)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.121-148, 2013-03

1 0 0 0 OA 中国と日本の復讐劇における死の描写 : 元曲「趙氏孤児」劇と『仮名手本忠臣蔵』を例に

- 著者

- 林 雅清

- 出版者

- 京都文教短期大学

- 雑誌

- 京都文教短期大学研究紀要 (ISSN:03895467)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.103-114, 2014-03-12

1 0 0 0 OA 無農薬栽培野菜の抗酸化性・抗菌性およびフラボノイド含量

- 著者

- 任 恵峰 包 航 遠藤 英明 林 哲仁

- 出版者

- 社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.246-252, 2001-04-15 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 6 15

水溶性キトサンを用いて土壌改良を行うと共に,希釈水溶液を葉面散布剤として用いた,無農薬有機栽培野菜の抗酸化性・抗菌性およびフラボノイド含量について検討した.1) 抗酸化性:8種の無農薬野菜のうち,ホウレンソウ,コマツナ,チンゲンサイ,キャベツ,ネギ,およびプロッコリの6種では,一般野菜と比べてt検定の危険率5%で有意差が認められた.2) 抗菌性:コマツナはサルモネラに対して,キャベツおよびダイコンは腸炎ビブリオに対して,一般野菜より強い抗菌性を持っていた.3) フラボノイド:ミリセチン,ケルシトリン,ヘスペリチンの3種は,いずれも2種以上の野菜で無農薬栽培品における濃度の方が高かった.中でもケルシトリンはキャベツ,ブロッコリー,ダイコン以外の全検体から検出され,しかも総て無農薬栽培野菜の方が1.3倍-10.4倍高く,95%の信頼限界で有意差が認められた.

1 0 0 0 IR インドネシア共和国における貧困と低教育水準--その悪循環克服の試み

- 著者

- 林 陸雄 Rikuo Hayashi

- 出版者

- 桃山学院大学総合研究所

- 雑誌

- 桃山学院大学キリスト教論集 (ISSN:0286973X)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.133-168, 2007

The economy of the Republic of Indonesia during the Suharto years,thanks to a series of five-year plans initiated by the government,developed steadily. Since the economic crisis of 1997, however, due to aninability to effectively combat the various crises that faced the country,domestic conditions have declined considerably, leading to a growth in thenumber of people living in poverty and an overall increase in humansuffering. Among the markers of poverty are under-nourishment, inabilityto attend school, and illiteracy. In this article we analyze those three markers, relying on data publishedby the Indonesian government's State Statistics Bureau, and on reportscarried in the monthly journals Kompas and Bali Post. In particular, wehave focused on the alarming problem of under-nourishment among theunder-fives, a problem that has come to the fore since mid-2005. This article is intended to be read in conjunction with our other article,"Tasks Currently Confronting Momoyama Gakuin University'sInternational Work Camp and the Camp's Future Prospects", whichappears elsewhere in this issue.

1 0 0 0 OA 芍薬甘草湯誘因性低カリウム血症発現に及ぼす種々の併用薬の影響

- 著者

- 塚本 晶子 本間 真人 神林 泰行 木津 純子 幸田 幸直

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.8, pp.687-692, 2007 (Released:2009-09-04)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 5 4

One of the major adverse effects of Shakuyaku-kanzo-To (SKT),a herbal medicine containing licorice,is licoriceinduced pseudoaldosteronism with hypokalemia and hypertension.Owing to the risk of hypokalemia,caution should be therefore exercised when SKT is co-administered with potassium lowering drugs.In order to clarify this risk,we examined the occurrence of hypokalemia in 103 patients receiving SKT.Thirty (29.1%) of the 103 patients developed hypokalemia and SKT dosing periods tended to be longer in these patients than in those who did not develop hypokalemia (54.5 vs.23.0 days,respectively).The co-administration of potassium lowering drugs was more frequent in the patients with hypokalemia (90.0% vs.64.4% for no hypokalemia p<0.01).The occurrence rates of hypokalemia varied with drugs co-administered with SKT ; with 75.0% for glycyrrhizin preparations,47.2% for diuretics,41.9% for glucocorticoids,20.0% for sennoside preparations and 25.0% for others.The above results confirmed that the co-administration of potassium lowering drugs enhanced SKT-induced hypokalemia.Frequent serum potassium monitoring is therefore required when potassium lowering drugs,especially glycyrrhizin preparations,diuretics and glucocorticoids,are co-administered to patients receiving SKT.

- 著者

- ヴェシヤピゼ ギオルギ 城丸 春夫 小林 信夫

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, 2002-08-13

1 0 0 0 OA KHCoderによる中国特許の分析可能性評価

- 著者

- 袁 方 小林 義典 安藤 俊幸

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集 第13回情報プロフェッショナルシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.77-82, 2016 (Released:2016-11-17)

- 参考文献数

- 5

昨今、中国での特許出願件数は世界第一位に成長するとともに、在華企業による出願も顕著になり、かつ国内の市場規模も依然巨大であることから、中国特許に対する注目度は年々高くなってきている。 日本企業のみならず中国マーケットで事業を行う企業にとっては如何に効率的に膨大な特許情報を読み解くかが重要課題のひとつであり、そのソリューションのため「商用」も含め様々なツールの開発が加速されている。 本報では、それらの分析ツールの中から、中文テキストマイニング機能を有し、ランドスケープ図などの可視化機能を有するとともに、日文・英文での特許分析での実績があり、かつ中国語分析機能が追加された「KHCoder」にフォーカスし、その実務視点での利用可能性評価について論じる。 対比評価においては、既に全件内容を確認済みの中国特許を母集合として用い、精度、活用性等の観点で評価を行った。 またKHCoder等を用いて特定対象分野の特許に対して分析を行い、実務面でどのような分析ができるのかについて検討した結果について紹介する。特に1種類の分析ツールだけではなく、その組み合わせにより、より効果的な分析が出せないか、実務上有益な情報が引き出せないか、について検討した。

1 0 0 0 OA 女子大学生における日本食パターンと抑うつ症状の関連

- 著者

- 小林 道 上田 積 千田 奈々

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.5, pp.141-147, 2016 (Released:2016-11-16)

- 参考文献数

- 29

【目的】日本食パターンは,抑うつ症状に予防的であることが報告されている。しかし,知見は十分でなく,若年層を対象とした研究はほとんどない。本研究では大学生を対象として,日本食パターンと抑うつ症状の関連を明らかにすることを目的とした。【方法】研究対象者は北海道にあるA大学管理栄養士課程の学生とした。調査内容は,年齢等の基本属性及び生活習慣に関する項目,食品摂取量の評価は,簡易式食事歴質問票(BDHQ)を用いた。抑うつ症状はCES-Dを用いて,16点以上を「抑うつ症状あり」とした。日本食パターンは,11種類の食品摂取量を残差法でエネルギー調整後,得点化を行い,その合計点を日本食得点とした。日本食得点と抑うつ症状の関連は,多変量ロジスティック回帰分析を用いて検討した。【結果】質問紙は,女性142名のうち135名から回収した(回収率:95.5%)。そのうち,抑うつ症状が認められた者は,68名(50.3%)であった。多変量ロジスティック回帰分析の結果,日本食得点の低群を1とした場合のオッズ比(95%信頼区間)は,中群でOR:0.30(95%CI:0.11~0.80),高群でOR:0.22(0.08~0.60)であった。【結論】日本食パターンと抑うつ症状の間に負の関連があることが明らかとなった。若年層においては,日本食パターンを意識した食事が,抑うつ症状の予防に役立つ可能性がある。

1 0 0 0 OA 饒津神社三百年祭典記録

- 著者

- 林保登 (静処) 編

- 出版者

- 饒津神社社務所

- 巻号頁・発行日

- 1910

1 0 0 0 OA 東京名所

- 著者

- 井上安治, 小林清親 画

- 出版者

- 福田熊二良

- 巻号頁・発行日

- vol.[5], 1877