- 著者

- 白數 哲久 Tetsuhisa SHIRASU

- 雑誌

- 学苑 昭和女子大学紀要 = Gakuen: The Bulletin of Showa Women’s University (ISSN:13480103)

- 巻号頁・発行日

- no.971, pp.1-17, 2023-01-01

The purpose of this study is to examine what constitutes effective educational materials and teaching methods in STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) education,. It is the authors’ contention that materials and teaching methods that emphasize hands-on learning are effective in creating authentic learning in Living Environment and Natural Science classes. There are, however, some nation-wide problems with “monozukuri” as it is currently used at schools in Japan, so it is necessary to design a new teaching-learning model for STEAM education. To consider the significance of STEAM education, we conducted a case study in which students made a small electric fan by hand. Results revealed problems such as that curriculum development in this area in Japan is lacking, and that systems for delivering teaching materials to children are underdeveloped. Findings also demonstrated that 1) encouraging an artistic approach and tinkering is essential in STEAM education, 2) children are motivated to use their hands and learn in depth when they are given materials manipulable with some degree of freedom and are taught to use these materials with appropriate teaching methods, and 3) learning through engineering combined with art has the potential can create a beneficial synergy which can trigger learning in science, technology, and mathematics. Results further suggested that if the teacher refrains from pre-emptive intervention and allows children to work by themselves, the teacher, as well as the children, will enjoy the process and be able to learn together.

1 0 0 0 OA 上代文献に見える字音注について(一)

- 著者

- 白藤 禮幸

- 出版者

- 茨城大学人文学部

- 雑誌

- 茨城大学人文学部紀要. 文学科論集 (ISSN:03886867)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.49-73, 1968-12-14

1 0 0 0 OA 上代文献に見える字音注について(四) : 「新訳華厳経音義私記」の場合

- 著者

- 白藤 禮幸

- 出版者

- 茨城大学人文学部

- 雑誌

- 茨城大学人文学部紀要. 文学科論集 (ISSN:03886867)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.63-94, 1972-02-22

1 0 0 0 OA 上代文献に見える字音注について(三) : 信行「大般若経音義」の場合

- 著者

- 白藤 禮幸

- 出版者

- 茨城大学人文学部

- 雑誌

- 茨城大学人文学部紀要. 文学科論集 (ISSN:03886867)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.167-203, 1970-12-21

1 0 0 0 OA 上代文献に見える字音注について(二)

- 著者

- 白藤 禮幸

- 出版者

- 茨城大学人文学部

- 雑誌

- 茨城大学人文学部紀要. 文学科論集 (ISSN:03886867)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.61-81, 1969-12-10

1 0 0 0 OA 発達障害様の困難を示す聴覚障害児に対する教材及び支援方法の工夫に関する一考察

- 著者

- 喜屋武睦 大鹿綾 濵田豊彦 白石健人 天野貴博 石坂光敏

- 出版者

- 東京学芸大学学術情報委員会

- 雑誌

- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:18804306)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.199-205, 2016-02-29

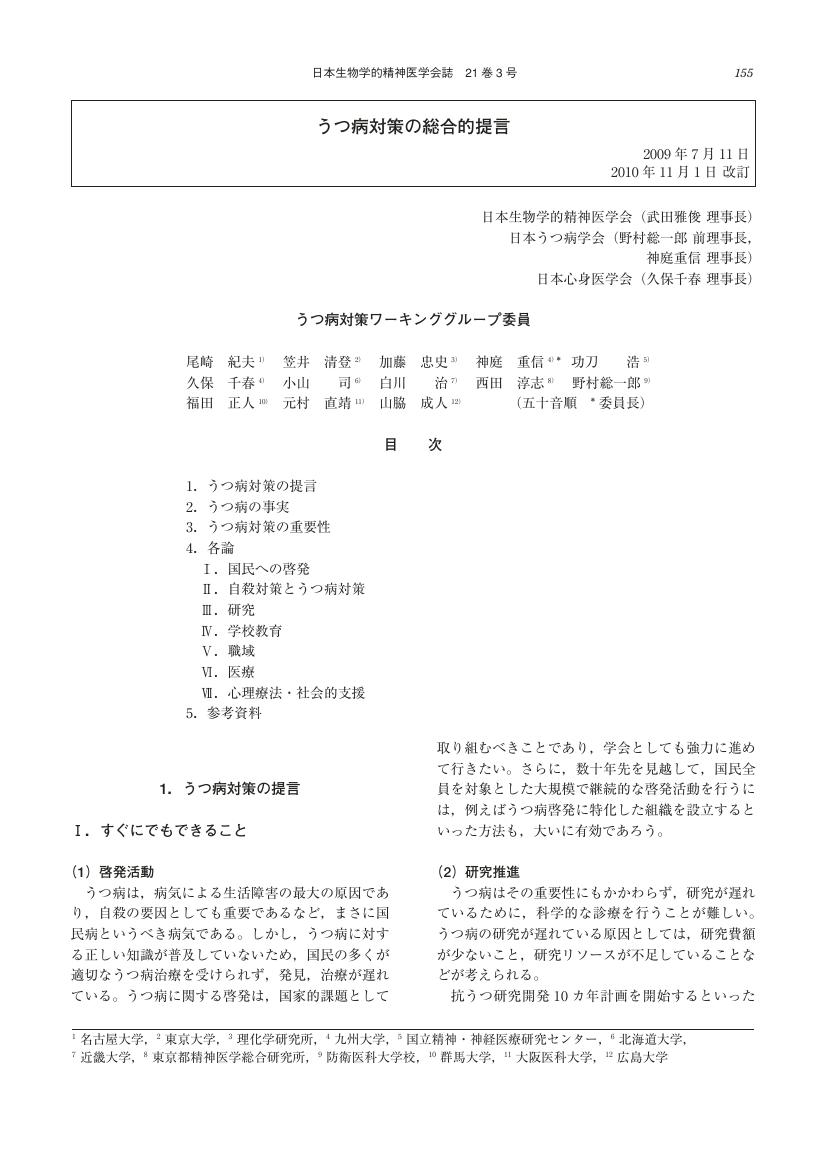

1 0 0 0 OA うつ病対策の総合的提言

1 0 0 0 OA 食道拡張バルーンを用いて除去しえた食道異物の1例

- 著者

- 濱野 徹也 光永 篤 中尾 絵美子 白戸 泉 白戸 美穂 西野 隆義

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部

- 雑誌

- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.2, pp.56-57, 2010-06-10 (Released:2013-07-26)

- 参考文献数

- 5

症例は31歳女性。解離性障害で精神科病院入院中,27×27×12mmの円柱形異物を誤飲し当院へ紹介となった。緊急上部内視鏡施行し食道入口部に異物が嵌頓していたため,X線透視下に食道拡張バルーンを用い,バルーンとスコープで異物をはさみ,スコープごと抜去することで異物除去に成功した。食道内に隙間無く嵌頓し,鉗子での把持が困難な食道異物に対して本法は有用で,同様の状況下の様々な食道異物に対し応用可能と考えられた。

1 0 0 0 OA 補聴器・人工聴覚器による難聴へのアプローチ ―人工内耳―

- 著者

- 白井 杏湖

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)

- 巻号頁・発行日

- vol.126, no.1, pp.12-15, 2023-01-20 (Released:2023-02-01)

- 参考文献数

- 8

2017年に成人人工内耳 (以下CI) 適応基準が改訂され, 平均聴力レベルが 70dB 以上で, 補聴器 (以下 HA) 装用下の最高語音明瞭度が50%以下の高度難聴例に対しても適応が拡大された. これにより, 今まで HA 装用効果が不十分であった進行性難聴を含む両側高度難聴例や左右差のある高重度難聴例に対しても CI によるシームレスな補聴が可能となった. 高度難聴に対する CI の有用性は世界で多く報告されている. HA と CI の適応境界については議論の余地があるものの, HA 装用下の語音聴取能は CI による語音聴取能改善の予測因子として重要であり, 世界でも CI 適応基準として重視されている. また, CI に求められる効果が高度になるほど, 純音聴力検査や静寂下の語音明瞭度での評価には限界が生じる. 今後日本語における機能的アウトカムを含めた評価方法の確立が求められる. 新基準の導入に伴い, 高齢者に対する CI 手術も増加している. 高齢者に対する人工内耳では, 聴取能改善に加え, 認知機能や QOL に効果を及ぼす可能性が示唆されている. 高齢化社会において大きなインパクトを与えることが予想される. あらゆる聴力像に対して複数の選択肢が登場し, 切れ目のない聴覚補償が可能になりつつある. “きこえと QOL を維持する” ために CI を積極的に活用する時代が見えてきている.

1 0 0 0 OA スマートフォンのアプリケーションを用いた肩甲骨アライメントの測定方法

- 著者

- 白井 孝尚 井尻 朋人 鈴木 俊明

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.361-365, 2020 (Released:2020-06-20)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

〔目的〕スマートフォンのアプリケーションを用いて,妥当性のある肩甲骨の運動方向および運動角度が得られるかを調査した.〔対象と方法〕健常男性10名に上肢前方挙上と結帯動作をさせた.三次元動作解析装置とアプリケーションを用いて,各課題時の肩甲骨の前傾および上方回旋の角度を計測した.〔結果〕全課題において,三次元動作解析装置とアプリケーションで算出された結果には,相関関係を認めた.また,ICC(1,2),(2,2)において,高い判定を認めた.〔結語〕アプリケーションでの測定方法は,上肢前方挙上や結帯動作時の肩甲骨のアライメントを評価できる有用な方法の一つであり,肩関節の評価に役立てられると考える.

- 著者

- 白樫 祐介 杉浦 丹 藤本 篤嗣 加茂 真理子

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.14, pp.3343-3348, 2011-12-20 (Released:2014-11-13)

2008年12月から2010年10月に当科において,既存の治療のみでは効果不十分な重症アトピー性皮膚炎患者7名(男性6名,女性1名,年齢19歳~60歳,体重57 kg~90 kg)を対象とし,シクロスポリン1 日量100~150 mg(1.1~1.9 mg/kg)を1日1回朝食前に投与し,投与2週間後に日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎重症度分類による臨床症状の改善度と,副作用の有無を評価した.また,期間中に血中シクロスポリン濃度(C0:投与前,C1:内服1時間後,C2:内服2時間後,C4:内服4時間後)を測定し,ここからAUC0~4を算出した.結果全例で重症度スコアが38~65%(平均51%)改善し,血清Cr値や血圧上昇などの副作用は経験しなかった.Cmaxは768~1,379(平均1,010)ng/ml で,全例で内服1時間以内にTmaxに達し,AUC0~4は1,589~2,449(平均2,003)ng・hr/mlであった.これらの結果から,アトピー性皮膚炎に対してシクロスポリンを1日1回食前に投与し,内服1,2時間後の血中濃度を目安に投与量を調節する方法は,安全かつ有用な方法の一つであることが示唆された.

1 0 0 0 OA 伝統的食文化の継承とその環境 --NHK「きょうの料理」テキストから正月料理を考える--

- 著者

- 白石 知子

- 出版者

- 宮崎学園短期大学

- 雑誌

- 宮崎学園短期大学紀要 = Bulletin of Miyazaki Gakuen Junior College (ISSN:24240737)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.25-51, 2015

1 0 0 0 OA 赤ちゃん型ロボット「YOTARO」(<特集>アート&エンタテインメント2)

- 著者

- 國村 大喜 小野 千代子 平井 まどか 松崎 ワグナ哲也 村本 政忠 内山 俊朗 白鳥 和人 星野 准一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.279-288, 2010-09-30 (Released:2017-02-01)

YOTARO is a baby type robot developed to make possible a virtual sensation of play with a baby. When playing with YOTARO, it has many kinds of emotion and reactions, such as smiling, crying, sleepy, angry, sneeze. YOTARO is controlled by emotion control program based in inputs, such as touching soft and warm face, touching stomach, shaking rattle; after that, interactive reactions are output as voices, expressions change, movement of hands and legs, sniveling, and skin's color change. YOTARO is designed about observation of people's viewpoint to babies aiming to elevate the level of interaction.

1 0 0 0 OA 社会人学生の進学の動機とリカレントな学びの諸相 ―保育士・教員養成課程の場合―

- 著者

- 白山 真澄 東海学院大学短期大学部 Tokai Gakuin University School of Junior College Division

- 雑誌

- 東海学院大学短期大学部紀要 = The Journal of Tokai Gakuin University School of Junior College Division (ISSN:18841694)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.21-30, 2016-03-31

1 0 0 0 OA 情報処理学会が日本将棋連盟に「コンピュータ将棋」で挑戦状

- 著者

- 白川 博之

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.126-131, 2010-07-01 (Released:2017-07-28)

1 0 0 0 IR 『文化初級日本語I・IIテキスト改訂版』作成報告

1 0 0 0 OA 溶液NMR法によるGPCRの活性と直結する動的構造平衡の解明

- 著者

- 上田 卓見 幸福 裕 竹内 恒 今井 駿輔 白石 勇太郎 嶋田 一夫

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.279-284, 2022-12-15 (Released:2022-12-17)

- 参考文献数

- 9

NMR methods provide information about conformational dynamics of GPCRs over a wide range of frequencies in aqueous media at near-physiological temperature, with minimal modification of the wild-type GPCR covalent structures. Here we review our solution NMR studies of the functionrelated conformational dynamics of GPCRs, including β2 adrenergic receptor, μ opioid receptor, and adenosine A2A receptor.

1 0 0 0 OA 自転車競技の隊列構成人数の違いが並走者に与える空気力学的な影響

- 著者

- 白﨑 啓太 山辺 芳 明石 啓太 高嶋 渉

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.637-645, 2019-12-16 (Released:2019-12-20)

- 参考文献数

- 15

In when riding in a group during cycling competitions, cyclists may become located side-by-side during positioning, rotation, and overtaking. The primary objective of this study was to analyze aerodynamic variation with differences in the number of riders (1 and 3) while cycling in parallel. It was assumed that the last cyclist would be riding in parallel with the immediate leading cyclist in the group. Wind tunnel experiments were implemented using a static mannequin and athletes as participants. A floor-mounted 6-component force balance was employed for conducting the measurements, and the athlete sat on a bicycle mounted on a bicycle stand. Experiments were subsequently conducted on groups comprising 2 riders (2R) and 4 riders (4R). The aerodynamic drag of the last rider (i.e., the mannequin) was measured for a wind speed of 16.67 m/s and for various relative spatial positions with respect to the front end of the immediate leading rider’s front wheel as the origin (longitudinal distance X = -1.38 m–0.07 m, lateral distance Y = 0.25 m–0.90 m; X = -1.38 m was applied solely when Y = 0.90 m for the case of 2R). The results indicated that at Y = 0.75 m–0.90 m, the drag of the last rider for both the 2R and 4R cases was equal to or higher than that for the single state. At Y = 0.50 m, the drag in the 2R case was equal to or higher than that for the single state (maximum value, 108.5% of the single state), whereas the drag in the 4R case was less (87.8–95.1%). It was also found that when a parallel cyclist approached a riding group comprising 3 or more cyclists, it was possible to decrease the drag to a value less than for the single state by riding in a position strictly adjacent to the riding group.

1 0 0 0 OA 新規水稲用除草剤ペノキススラムDASH-001SCの開発とその特性について

- 著者

- 白石 郁雄

- 出版者

- Pesticide Science Society of Japan

- 雑誌

- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.265-268, 2005-08-20 (Released:2014-06-08)

- 被引用文献数

- 5