1 0 0 0 (OS招待講演) 社会生活における計算可能域の探求

- 著者

- 白土 寛和

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06

1 0 0 0 OA モチベーション向上を企図した高齢障害者への声かけ方法の効果

- 著者

- 曾田 玉美 廣江 祐司 野村 健太 石井 薫 白石 めぐみ 八子 満悠子 小林 祐子

- 雑誌

- 目白大学健康科学研究 = Mejiro journal of health care sciences (ISSN:18827047)

- 巻号頁・発行日

- vol.(7), pp.27-31, 2014

- 著者

- 白樫 三四郎

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.73-74, 1995-09-15 (Released:2016-12-04)

1 0 0 0 OA ブラジャーカップの設計支援のための紙模型の三次元形状予測 第二報:3枚接ぎカップへの適用

- 著者

- 白井 恭介 若松 栄史 森永 英二 久保 貴裕 堤 成一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維機械学会

- 雑誌

- Journal of Textile Engineering (ISSN:13468235)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.41-56, 2021-06-15 (Released:2021-10-06)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

A versatile method is proposed to predict the shape of a paper model of a three piece brassiere cup. A brassiere cup consists of several cloth and wire parts and the shapes of cloth parts called patterns are determined by repeating creation of a paper cup model, check of its 3D shape, and modification of 2D shapes of patterns. For efficient design of a brassiere cup, prediction of its 3D shape with a simulation is required. The deformed shape of a paper pattern is represented as a single or multiple developable surfaces. So, a model that can represent a pattern both as a single surface and as multiple surfaces is proposed. Which case is selected depends on the magnitude of the potential energy of the pattern in each case. The potential energy of the pattern and geometric constraints imposed on the pattern are formulated based on the model. Minimizing the potential energy under geometric constraints derives the stable shape of the pattern in either case. The validity of the proposed method was verified by comparing predicted and measured 3D shapes of paper models of two types of three piece cups.

1 0 0 0 OA 複雑深在性肝外傷後に遅発性仮性動脈瘤をきたした1例

- 著者

- 桐山 俊弥 小塩 英典 洞口 岳 井川 愛子 佐野 文 足立 尊仁 白子 隆 永田 翔馬 川田 紘資 齊藤 聡子

- 出版者

- 高山赤十字病院

- 雑誌

- 高山赤十字病院紀要 (ISSN:03877027)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.3-8, 2020-03-01

症例は55歳女性。乗用車運転中の自損事故のため救急搬送された。初診時の造影CT検査で複雑深在性肝損傷(IIIb型)を指摘した。バイタルは安定しており保存的に経過観察入院とした。受傷から6日後のCTで血腫の増大や仮性動脈瘤の指摘はなく、受傷から10日目に退院となった。以後当科外来で経過フォローを行ったが、受傷から43日後のCTで肝A5、A8に仮性動脈瘤が出現したため、血管内治療を行った。鈍的肝外傷後の仮性動脈瘤は遅発性出血の原因となるため、基本的にInterventional radiology (IVR) による治療が必要となる。フォローアップ期間について明確な基準は決まっていないが、受傷から1週間後および4週間後に造影CTでフォローを行うことは妥当であると考えられた。

臓器移植や造血幹細胞移植後などの患者に免疫抑制剤サイクロスポリンやタクロリムスを投与すると下肢を中心とした劇痛を発症する。この疼痛は鋭利な金属で刺されるような、電気が走るような発作性の痛みで、NSAIDsやオピオイドの効果がなく難治性であり、カルシニューリン阻害薬誘発疼痛症候群(Calcineurin inhibitor induced pain syndrome: CIPS)として報告されているが、未だに有効な治療法がなく、多くの移植患者のQOLを低下させており治療法の開発が求められている。本研究は、CIPSの発症メカニズムを明らかにし有効な治療法を開発することである。

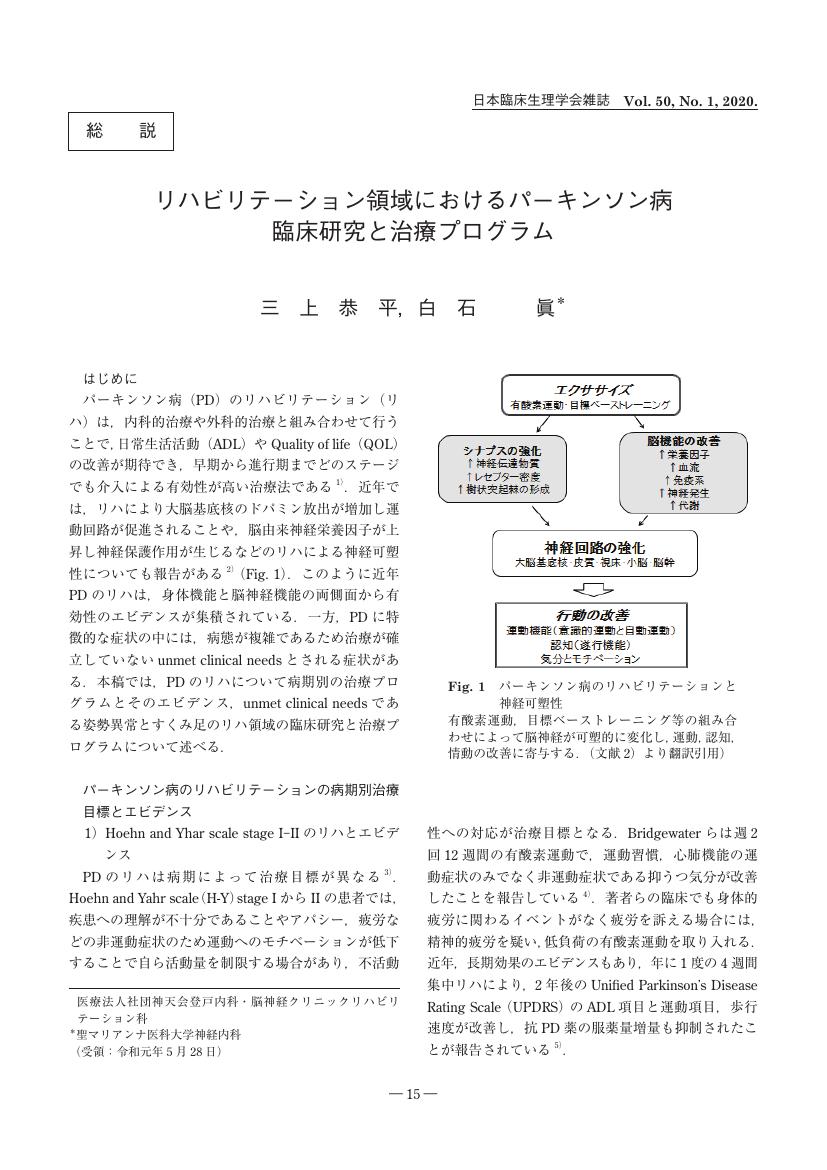

1 0 0 0 OA リハビリテーション領域におけるパーキンソン病臨床研究と治療プログラム

- 著者

- 三上 恭平 白石 眞

- 出版者

- 日本臨床生理学会

- 雑誌

- 日本臨床生理学会雑誌 (ISSN:02867052)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.15-19, 2020-02-01 (Released:2020-06-25)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 高鍋 彩 白木 裕斗

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.5, pp.22-00270, 2023 (Released:2023-05-20)

- 参考文献数

- 15

本研究は,札幌市立小学校の教員と児童を対象にした質問紙調査により,エネルギー教育の実態,及び,エネルギー教育の方法と児童の省エネ行動,知識習得等との関係を明らかにした.教員向け質問紙調査の結果,すべての学校がエネルギー教育を実施していること,エネルギー教育の必要性を感じていることが確認された.児童向け質問紙調査の回答の平均の差を検定した結果,エネルギー教育に取り組んだ教科や実践方法と児童の省エネ行動,知識,関心との間に有意な関係があることが明らかとなった.学校内の再エネの有無やエネルギー教育の時数の多寡と児童の知識・関心等の間の関係は確認できなかった.今後のエネルギー教育では,時数を増やすのではなく,副教材の利用や能動的な授業の実施など,質の向上についての検討が必要と言える.

1 0 0 0 OA 頭頸部神経内分泌小細胞癌8症例の治療経験

- 著者

- 若岡 敬紀 水田 啓介 柴田 博史 林 寿光 西堀 丈純 久世 文也 青木 光広 安藤 健一 大西 将美 棚橋 重聡 白戸 弘道 伊藤 八次

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.3, pp.202-208, 2017-03-20 (Released:2017-04-19)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 6 6

頭頸部領域に発生する神経内分泌小細胞癌は比較的まれであるが, 悪性度が高く早期にリンパ行性・血行性に転移を来し予後不良といわれている. またその発生頻度の低さから標準的な治療法は確立されていない. 今回われわれは2006年から2014年までに当科および関連病院で経験した頭頸部原発の神経内分泌小細胞癌8症例の治療法と経過について検討したので報告する. 平均年齢は60.9歳 (38~84歳), 男性3例, 女性5例であった. 原発部位の内訳は, 鼻副鼻腔3例, 耳下腺2例, 中咽頭2例, 下咽頭1例であった. 下咽頭の1例は, 扁平上皮癌が混在した混合型小細胞癌であった. 治療法は小細胞肺癌に準じた化学療法や放射線治療が主体であった. 1次治療の化学療法の内容は4例で白金製剤と VP-16 を使用していたが, 最近では症例を選んで3例で白金製剤と CPT-11 を使用していた. 1次治療終了後完全奏功と判断したのは5例あったがいずれも平均8.4カ月で再発した. 2次・3次治療で手術もしくは放射線治療を行うことができた2例は現在まで非担癌生存中である. 原病死した6例のうち, 所属リンパ節再発が制御できなかったのは1例, 遠隔転移が制御できなかったのは5例であり, 生存期間中央値は16.0カ月, 5年生存率は25%であった. 遠隔転移を制御することが予後の改善につながる可能性があり, そのための治療法の確立が望まれる.

- 著者

- 黒澤 千尋 小池 友佳子 白濱 勲二 藤田 峰子 玉垣 努

- 出版者

- 神奈川県立保健福祉大学

- 雑誌

- 神奈川県立保健福祉大学誌 = Journal of Kanagawa University of Human Services (ISSN:13494775)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.71-81, 2023-03

【目的】コロナ禍における活動自粛により運動機能の低下をきたした地域在住自立高齢者の心身機能の経時的な変化を明らかにするため、これまで実施した身体機能測定会の調査結果を分析した。【方法】2019年度は対面開催、2020年度および2021年度は紙面での調査を行い、2019年度時点でロコモ度0であった26名分を対象とした。調査項目は、ロコモ25、基本チェックリスト、外出頻度、運動頻度、コロナフレイル、コロナストレス、SF-8TMとした。また、2021年度時点でロコモ度1以上の対象者を低下群、ロコモ度0の対象者を維持群とした。全体および低下群・維持群における3年間の変化について検討した。【結果】コロナ禍においても、全体として外出頻度や運動頻度は変わらず、栄養、口腔機能、認知機能、抑うつ気分も維持していた。一方で、運動機能低下や閉じこもりの傾向が強く、2021年度は日常生活関連動作への影響が示唆された。低下群は全体と同様の傾向を示したが、維持群では全ての項目で有意な差は認められなかった。【結論】コロナ禍による活動自粛は、運動機能の低下や閉じこもりの傾向を助長し、日常生活関連動作に影響している可能性が示唆された。

- 著者

- 白木 直樹 加藤 洋子 安井 義隆 金子 貴志 大石 亨一

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 交通・物流部門大会講演論文集 2010.19 (ISSN:24243175)

- 巻号頁・発行日

- pp.229-232, 2010-12-01 (Released:2017-06-19)

East Japan Railway Company (JR East) developed the hybrid system with the diesel engine and the lithium-ion battery, and began operational service of the world' s first hybrid diesel railcar Ki-Ha E200 in July 2007. This hybrid system could decrease the negative environmental impact of the diesel railcar. The rechargeable lithium-ion battery is selected for the storage battery because of high power and energy density. The deterioration investigation of the storage battery was executed in September 2009 and it is suggested the longevity might be extended for several years from this investigation.

1 0 0 0 OA 物質ストックを考慮した資源生産性の要因分解の実証研究 ―住宅におけるケーススタディ―

- 著者

- 山下 奈穂 郭 静 白川 博章 谷川 寛樹

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.6, pp.II_23-II_31, 2021 (Released:2022-02-09)

- 参考文献数

- 26

資源生産性は循環計画の大目標として掲げられている物質フロー指標であるが,本指標では物質フローを支える物質ストックの間接的な影響を評価できない点が課題であった.先行研究において,物質ストックを考慮した資源生産性の要因分解は行われているものの,物質ストックの価値はその用途や種類によって多様であることから,全ての物質ストックに一概に適用することは困難である.本研究では,提案型論文として日本の住宅を対象に要因分解式を試用し,住宅ストックの変化が資源生産性に及ぼす影響を明らかにした.分析の結果,2008年から2017年にかけてストックあたりのサービス発生効率の低下や空き家の増加による資源生産性への負の影響が明らかになった一方,住宅の長寿命化が資源生産性の向上に最も貢献していることが確認された.

1 0 0 0 OA DJインターフェイスを利用した音響環境のデザイン

- 著者

- 白木 顕介 坂根 裕 杉山 岳弘 竹林 洋一

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, no.94(2003-HI-105), pp.33-38, 2003-09-26

DJと観客の音楽コミュニケーションを活性化させる新しいクラブ環境とこの環境をコントロールするインターフェイスについて述べる.これまでの研究では,DJ/VJの表現と観客の関係を中心にクラブ環境全体をデザインする検討はなされていない.本稿ではスピーカアレイを利用し,音が聞こえる方向を動的にコントロールしながらDJが演奏できる音響環境とインターフェイスを作成し,その効果や操作性について一般の観客とDJにアンケート調査を行った.その結果,新しいクラブ環境を使用したDJの表現とその効果に関する知見や,DJのパフォーマンスを発揮させるために必要なインターフェイスの仕様についての知見が得られ,このクラブ環境においてDJと観客の間の音楽を介したコミュニケーションを活性化できるという見通しが得られた。

1 0 0 0 OA Web議論における対立意見の止揚を促進するための意見の偏り解消手法の試作

- 著者

- 石塚 光 白松 俊 小野 恵子

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022) (ISSN:27587347)

- 巻号頁・発行日

- pp.1P1GS1003, 2022 (Released:2022-07-11)

2つの対立する主張があった際に,そのどちらの主張も否定せずに発展した答えを導くことを「アウフヘーベン」という.アウフヘーベンは日本語で「止揚」と訳される.この止揚の考え方は,話し合いや議論の場などで,皆の納得できる高度な結論を導くうえで重要だと考えられる. 本研究では,議論において対立意見の止揚が起こるのに必要な要素を明らかにするため,まずは止揚の度合を定量化した上で,議論実験とその分析を行った.その結果,議論中に自分の意見の根拠となる情報として投稿されたURLの数と,議論での止揚の度合いの間に弱い正の相関関係が確認された. また議論で止揚が起こるには前提として,対立する主張が存在する必要がある.しかし実際の話し合いや議論では,皆が似たような主張で対立する主張を述べる人が少ない,または存在しないことがある.このような状態は,議論の中で意見の偏りが生じていて,止揚が起こりにくい状態だといえる.そこで本研究では,議論においてbotが少数派の意見を補強する情報を投稿する,意見の偏り解消手法を提案する.

1 0 0 0 IR わが国会社財務制度の形成過程に関する研究

1 0 0 0 OA アニクロ : 体験過程理論から見出された実存的なワーク

- 著者

- 池見 陽 筒井 優介 平野 智子 岡村 心平 田中 秀男 佐藤 浩 河﨑 俊博 白坂 和美 有村 靖子 山本 誠司 越川 陽介 阪本 久実子

- 出版者

- 関西大学大学院心理学研究科心理臨床学専攻

- 雑誌

- Psychologist : 関西大学臨床心理専門職大学院紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.1-12, 2019-03

自分の生きざまを動物に喩えて、その動物は何をしているのかなどと形容しながらペアで話し合うワークを考案し、それを「アニクロ」(Crossing with Animals)と命名した。本論では、その理論背景として実存哲学、メタファー論やジェンドリン哲学を含む体験過程理論について論じたあと、その実践を3つの側面から検討した。それらは、アニクロ初体験者に対するアンケート結果について、産業メンタルヘルス研修でのアニクロの応用について、そしてゲシュタルトセラピーにおけるアニクロの実践についてである。アニクロは多用な実践が可能であるが、その基本原理はフォーカシングであり、本論は最後に、アニクロを通してみたフォーカシングの基礎理論を考察した。

1 0 0 0 ブルーベリー栽培に適するコンパニオンプランツの評価

- 著者

- 白井 深雪

- 出版者

- 東京大院附属農場二宮果樹園

- 雑誌

- 奨励研究

- 巻号頁・発行日

- 2003

1 0 0 0 OA 山間へき地におけるピックアップ型ドクターヘリコプター運用上の課題

- 著者

- 白川 洋一 前川 聡一 西山 隆 岡 宏保 馬越 健介 菊地 聡 大坪 里織

- 出版者

- Japanese Association for Acute Medicine

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.8, pp.288-296, 2004-08-15 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2

病院常駐型ドクターヘリが全国7箇所に配備されたが,多くの地域は消防防災ヘリコプターを救急搬送に兼用している。しかし,防災ヘリを用いるピックアップ型ドクターヘリには運用上の問題点が多い。その解決策を模索するため,愛媛県の山間部を管轄する一消防本部(上浮穴消防本部)を対象に,ピックアップ型ドクターヘリの需要および運用条件を詳細に調査した。調査地域(人口15,849名)における2年間(2000~2001年)の搬送1,249件のうち,CPAを除く昼間帯の重症者229例(1年間1万人当り72.2例)を潜在的ヘリ適応とした。域内を44地区に分割し,各地区ごとに事案発生から松山市の高次病院までの陸上搬送時間(走行時間の合計)と,ピックアップ型ドクターヘリによる搬送の推定所要時間を比較した。そのさい,防災ヘリの遅い出足を考慮して,現地消防がヘリ出動を要請するタイミングを(1)覚知時点,(2)救急隊の現着時点,(3)地元医療機関への収容時点の三つと仮定し,それぞれにつき,各地区ごとに最適化された経路を設定した。ヘリ適応例のうち,陸上搬送とヘリ搬送の時間差が20分以上40分未満は,覚知時要請で17.0例(1年間1万人当り,以下同じ),現着時要請で6.3例あった。40分以上は,覚知時要請で9.5例,現着時要請で0.9例あった。地元医療機関収容後にヘリ出動を要請すると,陸上搬送より長くかかる場合が多かった。病院到着までの時間短縮だけが医師の搭乗した救急ヘリ搬送の利点ではないが,その効果を期待できなければ,防災ヘリをピックアップ型ドクターヘリとして利用する動機は弱まる。その解決策は早い要請(119番覚知時にヘリの準備を要請する第一報を送り,現場に到着した救急救命士が患者観察後に続報する)であり,メディカルコントロール体制を基盤にして,簡明なヘリ要請ガイドラインなどシステム整備が不可欠である。

1 0 0 0 着座動作評価のための導電性繊維を用いた動作解析センサの開発

- 著者

- 黒﨑 紘史 白畑 紘夢 川原 潤也 近藤 康人 近藤 健 李 範爽 小田垣 雅人

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.143, no.5, pp.532-538, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

In this study, we developed a capacitive seating analysis sensor using a conductive textile for evaluating a Seating Motion. Physical burden on caregivers is a common problem at nursing care sites. Developing long-term caregiving skills can help reduce the physical burden on amateur caregivers. Several quantitative evaluation studies have focused on the skills of caregivers. However, such evaluation is highly expensive and require huge area because it involves the use of motion capture systems with several 3D cameras for dynamic motion analysis. In our previous study, we developed a conductive textile sensor for measuring the seating position of a care recipient in a wheelchair. The sensor could measure either seating body pressure or distance between the buttocks and the seat. The system can measure the care recipient's motion without requiring any motion capture system. We recommend using the sensor to evaluate the skills of caregivers; the sensor output can be used to determine the seating speed of the care recipient on the chair. Herein, we report the validity of the measurement system comprising a conductive textile-based capacitive seating analysis sensor for evaluating seating in nursing care.