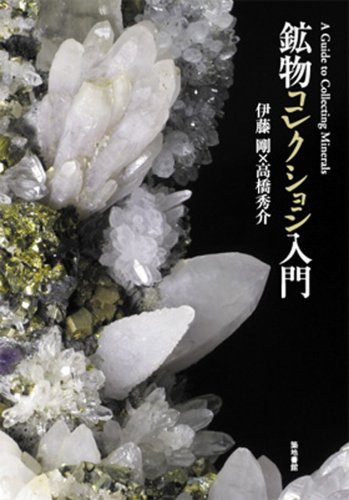

- 著者

- 伊藤剛 高橋秀介 [共] 著

- 出版者

- 築地書館

- 巻号頁・発行日

- 2008

1 0 0 0 OA 国内における新型コロナウイルス感染症と栄養素の関係

- 著者

- 高橋 秀典 小野 廣紀 堀 光代

- 出版者

- 日本食生活学会

- 雑誌

- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.131-136, 2021 (Released:2022-02-01)

- 参考文献数

- 26

This study investigated the relationship between nutrients and COVID-19 infection in order to provide useful suggestions for infection control in terms of enterobactera. Based on the data taken from a national health and nutrition examination survey, the present study examined the correlation coefficients between each intake of 40 kinds of nutrients and the cumulative number of COVID-19 cases in 12 areas in Japan. The number of COVID-19 cases per 100,000 people were cumulatively counted using three indices; 1) positive cases of PCR test results, 2) inpatients, 3) deaths reported by the Ministry of Health, Labor and Welfare. The results revealed that the intake of carbohydrate and carbohydrate energy ratios had significant and negative correlations with the number of positive PCR test results in the 12 areas. In contrast, the intake of animal proteins, animal fat, monounsaturated fatty acid, fatty energy ratios, and animal protein energy ratios correlated positively and significantly with the number of positive PCR test results. Regarding the number of inpatients, only carbohydrate energy rates had a significant and negative correlation. No other significant and positive or negative correlations were found between the intake of nutrients and the number of inpatients. As for the number of death cases, intake of the carbohydrate energy ratios and vitamin K had significant and negative correlations with it. In contrast, intake of animal protein energy ratios had a significant and positive correlation with it. These findings suggest nutrients seem to prevent or promote COVID-19 infection. Further research is necessary to determine whether these results can be applied to individual participants longitudinally. To do so, the relationship between the immune system and enterobacteria should be examined from the perspective of nutritional physiology.

1 0 0 0 基礎の追求 : 双対と類推

1 0 0 0 OA バレル研磨が義歯床粘膜面の表面形状に及ぼす影響

- 著者

- 山森 徹雄 植原 典子 清野 和夫 谷 信幸 島崎 政人 高橋 秀美 中原 元 斉藤 彰久 浅井 政一 長山 克也

- 出版者

- 社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.245-248, 1996-04-01 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 2

It was attempted to apply barrel finishing to improve the surface texture of the basal surface of the complete denture. The effect of barrel finishing on the denture base resin of rough surface should be confirmed to understand the alteration of the basal surface of complete denture after barrel finishing, because it is corrugated. The denture base resin samples with standardized corrugated surface were made using a metal mold, then each sample was divided into halves. One of the halves was barrel finished following the manufacturer's instruction after masking the datum plane, whereas the other one was used as a control without finishing. Both samples were observed under the reading microscope, and the distances between the base line and the top of each corrugation or the bottom of each corrugation were measured. Observation under the scanning electron microscope was also made. The results were as follows:1. The scanning electron microscopic observations showed that the top of the corrugation was obviously made round and smooth by barrel finishing, and that the bottom of the corrugation was also made smooth but it was less smooth than the top of the corrugation.2. The cutting depth of the denture base resin was 218.13μm at the top and 3.53μm at the bottom of the corrugation.These findings suggest that there is no problem after barrel finishing of the basal surface of complete dentures even if attention was paid to the height of the bead established for the posterior palatal seal.

1 0 0 0 OA ステムは医薬品のあいうえお!

- 著者

- 高橋 秀依

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.297-300, 2017 (Released:2017-04-01)

- 参考文献数

- 4

医薬品の一般名に含まれるステムは、医薬品を体系的に理解するために重要である。本稿では、ステムの具体的な活用の仕方についてSGLT2阻害剤のステムを例にあげて解説し、その他の汎用されるステムや最近の生物製剤のステムについてまとめた。ステムを活用することで医薬品の理解が深まることが期待される。

- 著者

- 研究代表者 高橋秀樹

- 出版者

- 高橋秀樹

- 巻号頁・発行日

- 2021

1 0 0 0 IR 工業化始動期におけるベルリーン経済圏の変容 : 18世紀末-19世紀30年代

- 著者

- 高橋 秀行

- 出版者

- 神戸大学経済経営学会

- 雑誌

- 国民経済雑誌 (ISSN:03873129)

- 巻号頁・発行日

- vol.173, no.3, pp.15-34, 1996-03

1 0 0 0 OA 高温・高CO2登熟耐性イネの開発

本研究課題では、高温登熟玄米のプロテオームと澱粉グライコーム解析を行い、玄米白濁化は澱粉合成と分解のバランス異常が原因であると結論づけた。また、玄米外観品質に及ぼす強光・高CO2および高温・高CO2の影響を調べたところ、開花から登熟期初期において感受性が高いことが明らかになった。ただし、高CO2条件のみでは顕著な玄米白濁化は起こらないが、高CO2は高温ストレスを助長することが分かった。イネの高温耐性に関して鍵となる酵素としてMn型スーパーオキシドジスムターゼ(MSD1)が同定され、MSD1遺伝子の強発現により高温登熟性が改善され、一方、その発現抑制によって高温感受性が高まることが確認された。

1 0 0 0 OA キュウリの側枝基部節における花の性表現: 頂芽優勢の影響

- 著者

- 斎藤 隆 高橋 秀幸

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE

- 雑誌

- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.51-59, 1987 (Released:2007-07-05)

- 参考文献数

- 10

ウリ類の花の性分化の生理的機構を解明する一助として, キュウリの側枝基部節に雌花の発現しやすい生理的要因を明らかにすることを目的として, 本来雌花の発現しやすい側枝基部節の花の性を人為的に制御し得るか否かを検討した.1. 側枝基部節における雌花発現状態‘相模半白’,‘夏埼落3号’,‘大利根1号’,‘彼岸節成’ の4品種について, 主茎上第15節までに発生した全側枝の第5節までの節位別雌花発現率をみると,‘彼岸節成’では全節雌花節となり, 他の3品種でも側枝の第1節で雌花発現はかなり安定していたが, 第2節以上の節位で雌花発現は急激に低下した. 次に, 側枝上第1節の雌花発現率を主枝上における側枝の発生節位別にみると,‘彼岸節成’ ではすべての側枝でその第1節は雌花節であったが, 他の3品種では主茎上第2~3節の低節位に発生した側枝で低い雌花発現率を示した.2. 主茎の摘心処理が側枝上第1節の雌花発現に及ぼす影響‘大利根1号’ を用い, 第3葉展開初期に実体顕微鏡下で可能な限り上節位で茎頂部を摘除し, 主茎上第9~12節で摘心した. 摘心部直下から5節までに発生した側枝の第1節の雌花発現状態をみると, 無摘心区ではすべて雌花節となったが, 摘心直下に発生した側枝では全く雌花の発現がみられず, すべて雄花節となり, 側枝の発生節位が摘心部位から離れるほど雌花発現率は高まった.3. 主茎の摘心部位及び摘心時期が側枝上第1節の雌花発現に及ぼす影響‘夏埼落3号’ を用い, 肉眼で可能な限り早期に第5,10, 15節を残して主茎の摘心処理を行った. 各摘心区とも摘心部直下の節位に発生した側枝の第1節の雌花発現率は低下した. また, 第5, 10, 15節摘心可能時に, すべて第5節直上で時期を変えて主茎を摘心した場合, 摘心部直下の節位に発生した側枝の第1節の雌花発現率は摘心時期の早いほど低下した.4. 主茎上の摘葉処理が側枝上第1節の雌花発現に及ぼす影響‘夏埼落3号’ を用い, 第1葉のみ, 第6葉のみ, 第1,4, 7, 10葉を残して他の葉は葉身長1cm以下で摘除し,各摘葉処理区とも第10節分化直後に第10節以下を残して主茎を摘心した. 第1葉または第6葉のみを残して摘葉した区で雌花発現率が低下する傾向を示した.5. 生長調整物質施与が側枝上第1節の雌花発現に及ぼす影響‘大利根1号’ を用い, 第3葉展開初期にGA4+7 30ppmまたはAgNO3 200ppmを散布し, 主茎上第6~12節に発生した側枝第1節の雌花発現状態をみると, GA区では高節位の側枝でわずかに雌花発現率が低下し, AgNO3区では各節位の側枝とも雌花発現率が著しく低下した.6. 摘心処理と生長調整物質施与の組み合わせが側枝上第1節の雌花発現に及ぼす影響‘夏埼落3号’ を用い, 可能な限り早期に第5, 10, 15節で摘心し, 摘心処理直後と10日後の2回, GA3 20ppmまたはCEPA 30ppmを散布した. 各摘心区において, GA3施与は摘心処理によって低下した摘心部直下の側枝第1節の雌花発現をさらに低下させ, CEPA施与は逆に摘心処理による雌花発現の抑制とは拮抗し, 雌花発現を高めた.

1 0 0 0 下野薬師寺密厳と天台学

- 著者

- 高橋 秀栄

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.652-653, 1979

1 0 0 0 OA <論説>征韓論政変の政治過程

- 著者

- 高橋 秀直

- 出版者

- 史学研究会 (京都大学文学部内)

- 雑誌

- 史林 (ISSN:03869369)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.5, pp.673-709, 1993-09-01

個人情報保護のため削除部分あり

- 著者

- 藤田 勇 平馬 直樹 高久 千鶴乃 高久 俊 福岡 豊永 高橋 秀実

- 出版者

- 社団法人日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋醫學雜誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, 2008-05-07

- 著者

- 高口 祥平 高橋 秀治 木倉 宏成

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 熱工学コンファレンス講演論文集 2020 (ISSN:2424290X)

- 巻号頁・発行日

- pp.0180, 2020-10-09 (Released:2021-03-17)

In Japan, high-level radioactive liquid waste is vitrified in Joule-heated glass melter. Natural convection in glass melter is predicted by numerical calculations for stable operation. Since molten glass is a highly viscous fluid, implicit methods are used in numerical calculations. However, cold cap above the molten glass shows a large spatial variation in viscosity. Therefore, using the implicit method to compute the cold cap takes a long time. In this study, we focus on Variable Inertia Method that can compute natural convection of highly viscous fluids in the explicit method and verify its applicability to glass melter.

1 0 0 0 丸山ワクチンの作用機序について

- 著者

- 高橋 秀実

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.140-144, 2017

- 著者

- 高橋 秀典

- 雑誌

- デジタルプラクティス (ISSN:21884390)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.8-31, 2020-01-15

「ITスキル標準(ITSS)」は,IT技術者向けのスキル評価指標として2002年12月に経済産業省より公表された.以降,組込み技術者向けの「組込みスキル標準(ETSS)」,ユーザ企業向けの「情報システムユーザスキル標準(UISS)」と範囲を広げ,UISSをベースにそれらを束ねた「共通キャリア・スキルフレームワーク(CCSF)」,さらに主要なBOK(Body Of Knowledge)などを取り込んだ「iコンピテンシディクショナリ(iCD)」と発展を続けてきた.最近ではDX推進に向けた「ITSS+」もiCDとリンクする形で公表された(以後,各スキル標準をまとめてスキル標準と呼ぶ).しかしながら,すべての基本になっているのは最初に公表されたITスキル標準であり,その考え方やアーキテクチャを深く理解して初めてスキル標準の有効活用が可能となる.一方で,最新のスキル標準を有効活用する上では,発展の過程で改善された内容の意義も理解しておくと,活用の方針や方向性を明確にできる.筆者はスキル標準の改訂や開発に委員として深くかかわってきたが,その観点からITスキル標準の基本思想と発展の過程で採用されてきた新たな考え方や構造を解説する.また,今後のDX推進を踏まえたスキル標準活用のためのアプローチに関しても,その考え方を述べる.

- 著者

- 内藤 明美 森田 達也 神谷 浩平 鈴木 尚樹 田上 恵太 本成 登貴和 高橋 秀徳 中西 絵里香 中島 信久

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.255-260, 2021

<p>【背景】医療において文化的側面への配慮は重要である.本研究は沖縄・東北を例に首都圏と対比させ国内のがん医療・緩和ケアにおける地域差を調査した.【対象・方法】沖縄,東北,首都圏でがん医療に携わる医師を対象とした質問紙調査を行った.【結果】553名(沖縄187名,東北219名,首都圏147名)から回答を得た.地域差を比較したところ,沖縄では「最期の瞬間に家族全員が立ち会うことが大切」「治療方針について家族の年長者に相談する」「病院で亡くなると魂が戻らないため自宅で亡くなることを望む」などが有意に多く,東北では「特定の時期に入院を希望する」が有意に多かった.東北・沖縄では「がんを近所の人や親せきから隠す」「高齢患者が治療費を子・孫の生活費・教育費にあてるために治療を希望しない」が多かった.【結論】がん医療・緩和ケアのあり方には地域差があり地域での文化や風習を踏まえた医療やケアに気を配る必要がある.</p>

1 0 0 0 OA Jornalの論文をよくするために(1)

- 著者

- 高橋 秀俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.42-45, 1961-01-05 (Released:2021-04-14)

1 0 0 0 OA Jornalの論文をよくするために(2)

- 著者

- 高橋 秀俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.112-116, 1961-02-05 (Released:2008-04-14)

1 0 0 0 IR 王政復古政府論

- 著者

- 高橋 秀直

- 出版者

- 史学研究会 (京都大学文学部内)

- 雑誌

- 史林 (ISSN:03869369)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.1, pp.35-70, 2003-01

個人情報保護のため削除部分あり王政復古政府とは、慶応三年一二月九日の王政復古クーデターより翌年一月三日から始まる鳥羽伏見戦までの政府である。本稿はこれの政治過程と政権構造を明らかにしたものである。政治過程についての主要論点は以下の通り。一、薩摩と徳川慶喜の対立はこの時期、一貫して高まっていたわけではなく、クーデター後しばらくは薩摩は慶喜に対し融和路線をとっており、それが武力対決路線に転じたのは、二四日以降である。二、関東での薩摩の攪乱行動は西郷隆盛の大謀略ではなく、薩摩指導部の見合わせ命令を無視した現地の暴走であった。三、二四日以降、薩摩は開戦を望みながら、公議原理にのっとった名分を見つけることが出来ず苦悩し、薩摩藩邸焼き討ちの報にも事情がわからず困惑していた。政権構造について見れば、その理念は列藩会議を核とする天皇・公議体制であった。しかし、この理念は現実のものとならず、成立したのは、公家倒幕派が決定権をもつ一種の公家政権であった。新政権は武家勢力を十分に包摂できず、この時期、諸藩の割拠傾向は極点にまで達した。公家倒幕派は政権への求心力をたかめるべく、公議原理にしたがった政権運営にむけて動くが、これは政治的には、「公議政体派」への接近を意味し、薩摩倒幕派は窮地に陥ったのである。Keiou 4.1.3. The purpose of this article is to illuminate the actual political processes of the period and analyze the political structure of the regime. As regards these political processes, this article makes the following points: 1, the Satsuma domain, han, maintained a rather conciliatory attitude toward its political rival Tokugawa Yoshinobu after the coup. It was only after December 24th that Satsuma decided to destroy Yoshinobu politically and militarily; 2, the disturbance organized by some Satsuma men in Edo that December was not executed on the order of Saigo Takamori, one of the top leaders of the Satsuma han, but was an arbitrary act of the Satsuma men in Edo, and it took the Satsuma leadership in Kyoto by surprise; 3, after the 24th, Satsuma leaders hoped to attack Yoshinobu, but they felt the necessity of a pretext that many people would feel legitimate. As they could not find such a pretext, they were remained troubled and at a loss until directly prior to the battle of Toba-Fushimi. This article also clarifies some of the characteristics of the structure of this government. The political ideal of the government was that of Tennou-kougi 天皇公議, a government in which the dainyou 大名, lords of the domains, played the core role in a national assembly. However, the actual character of the government was oligarchic, a small clique of kugyou 公卿, elite aristocrats, ran the government. As a result, many domains refused to follow the orders of the government. The authority of the central government had been declining since the arrival of Perry in 1853, but this trend reached its peak with the ousei-fukko regime. In order to enhance the support of the domains for the central government, the kugyou gradually changed their political stance, moving away from support for Satsuma toward Yoshinobu. This move drove Satsuma into a deeper crisis.