1 0 0 0 OA 地方歳出並に農家経済の実状と非地租継続論

1 0 0 0 OA 自己浮上式海底地震計で捉えた2006~2007年の北海道襟裳沖浅部低周波微動活動

北海道襟裳沖のプレート境界浅部はスロー地震活動が活発な海域として知られ,超低周波地震(Very Low Frequency Earthquake, VLFE)は2003年十勝沖地震以降(Asano et al., 2008),低周波微動は日本海溝海底地震津波観測網(S-net)の運用が始まった2016年以降(Tanaka et al., 2019; Nishikawa et al., 2019),それぞれの活動の様子が把握されてきた.とりわけ2016年以降にはS-netによってVLFEの活動に先駆けて半日から4日前に微動活動が始まることが明らかとなった(Tanaka et al., 2019).一方,VLFEの活動範囲は2011年東北地方太平洋沖地震(東北沖地震)前後で変化していないように見えることから,微動活動も東北沖地震以前より発生していた可能性がある.そこで本研究は,北海道襟裳沖における東北沖地震以前の微動の検出とその活動様式を明らかにすることを目的とする. 本研究では,2006年10月25日から2007年6月5日に設置されていた自己浮上式海底地震観測網42点の記録から,エンベロープ相関法(Ide, 2010)を用いて微動を検出し震源決定を行った.本研究では観測点間のエンベロープ波形の最大相互相関係数が0.6を超える観測点ペアが10組を超えた場合にイベントを検出したとみなした.震源決定には相互相関係数が最大となるときの時刻差を観測走時差として用い,この走時差を最もよく説明する震源をインバージョンによって求めた. 解析の結果,検出された全イベント10445個のうち,継続時間20秒以上かつマグニチュードが3以下で,震央誤差と時間残差が小さい微動は989個見つかった.検出された微動の震源は海溝軸から一定の距離に分布しており,深さの推定誤差が10 km未満と小さいイベントは沈み込む太平洋プレートの境界面に集中して分布する様子がみてとれた. 観測期間中に微動とVLFEの活動が共に活発だった時期(活動期)は2006年11月,2007年3月,そして2007年5月の3度あり,それぞれの期間で微動の時空間的な特徴に着目した.1つ目の活動期(2006年11月12日~19日)には微動の活動域は16–23 km/dayで北東に移動していたと推定された.ただし,11月15日に千島海溝中部で発生した巨大地震(Mw 8.3, Lay et al., 2009)の活発な余震活動の影響で微動の検知能力が低下した可能性がある点や,設置されていた地震計が全観測網の南側半分のみであった点に留意する必要がある.2つ目の活動期(2007年3月15日~19日)には微動の活動域は25–30 km/dayで南西に移動していたと推定された.3つ目の活動期は2007年5月10日のみで終息した小規模なものであり,先の活動期とは違い地震発生場所の移動は認められなかった. これら3つの微動活動とAsano et al. (2008)のVLFE活動を比較すると,両者の活動時期はおおよそ一致し,詳しく見ると微動がVLFEに対して半日~4日半ほど先に活動を開始する傾向があることが分かった.こうした関係性は東北沖地震後の微動・VLFE活動(Tanaka et al., 2019)に共通する.また,検出した微動全ての震央分布を東北沖地震後にS-netで検出された微動(Nishikawa et al., 2019)と比較すると,両者は空間的にほぼ一致しており,東北沖地震前後で分布域に変化はなかったと考えられる.このような2006年から2007年と現在の微動・VLFE活動の共通点は,東北沖地震によってこの領域におけるスロー地震活動の振る舞いに影響を及ぼさなかったことを示している.

1 0 0 0 符号化開口法を用いた3次元形状検出手法

- 著者

- 山田 憲嗣 高橋 秀也 志水 英二

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D-2, 情報・システム 2-情報処理 (ISSN:09151923)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.11, pp.2986-2994, 1997-11-25

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3

本論文では, 短波長域における結像法として利用されている符号化開口法を可視光域に適用し, 物体の位置と物体表面の3次元形状を検出する手法について述べる. 本手法は物体から開口面までの距離により, 投影面上に映る開口面の大きさが変化する特性を用い, 開口面から物体までの距離を検出する. この距離検出を対象物体の表面の各画素に拡張することで物体表面の3次元形状を検出する. 実際に, 短波長域で用いる符号化開口法を可視光域で用いることができる条件を考察し, 試作システムを構築して3次元物体の形状を検出した. 提案する検出法は, 両眼視法とは異なり, 物体の反射光だけを利用した単眼視法であるので, 簡単な測定システムで3次元形状検出を実現することができる. また, 光だけでなく波動の性質をもつものであれば可視でも不可視でも本手法を利用し, 3次元形状検出を行うことが可能である.

1 0 0 0 OA 手書き図形の自動認識による3次元自由曲線モデルの生成

- 著者

- 古島 終作 金井 理 高橋 秀智

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.6, pp.969-974, 1993-06-05 (Released:2009-07-23)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

本研究の結論は以下のようにまとめられる.(1) 手書きの線画の位相情報と幾何情報をもとに, 1枚の線画中で左右対称な頂点と曲線の対応付けと, 2線画間で同一な頂点と曲線の対応付けを自動的に行う手法を提案した。(2) 2次元曲線と3次元曲線との透視変換の関係が明らかである有理Bézier曲線の性質を用いて, 左右対称又は2線画間で対応付けられた2次元曲線を表わす点列から, その点列と投影された曲線との距離が投影面上で最小になる3次元有理Bézier曲線を直接計算する手法を提案した.(3) (1), (2) の手法を統合し, 容易かっ高速に手書きの線画から3次元自由曲線モデルを生成できるシステムを開発し, 手法の有効性を確認した.なお, 本研究は東京工業大学工学部知能化機械研究設備を用いて行われた.

1 0 0 0 OA Vγ1Vδ1型γδT細胞活性化生薬成分の同定:新たなHIV制御法開発に向けて

本研究の結果、Vγ1Vδ1型のT細胞レセプター(TCR)を発現したγδT細胞株(clone 1C116)の樹立に成功し、このT細胞株がTCR特異的な抗原分子に遭遇した場合、IL-2を放出することを見出した。このシステムを利用し、天然生薬中に存在する糖質結合型フラボノイドである陳皮由来のヘスペリジン及び枸杞子由来のリナリンがVγ1Vδ1型T細胞を刺激することを発見し、これらヘスペリジンあるいはリナリンの刺激でVγ1Vδ1型γδ細胞が活性化され、IL-5並びにIL-13、及びMIP-1α、MIP-1β、RANTESが放出され、細胞内でのR5-型HIV-1の増殖が抑制されることを確認した。

1 0 0 0 OA 不織布用バインダーについて

- 著者

- 木村 満 高橋 秀尚

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.8, pp.285-290, 1976-08-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 3

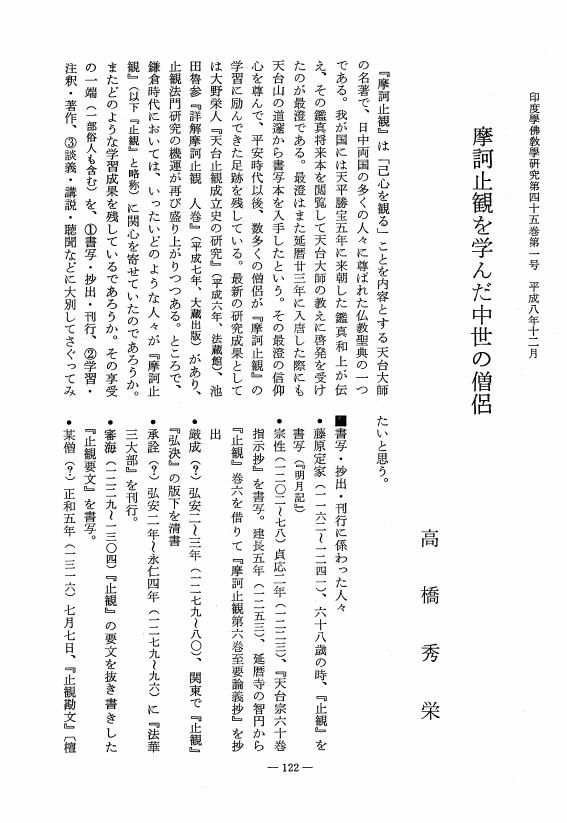

1 0 0 0 OA 摩訶止観を学んだ中世の僧侶

- 著者

- 高橋 秀栄

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.122-126, 1996-12-20 (Released:2010-03-09)

- 著者

- 武藤 隆 戸塚 洋史 坪井 俊紀 吉田 大介 松野 靖司 大村 昌伸 高橋 秀和 櫻井 克仁 市川 武史 譲原 浩 井上 俊輔

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 40.12 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- pp.29-32, 2016-03-04 (Released:2017-09-22)

我々は,消費電力の増加を抑制し,AD変換時間の短縮と広ダイナミックレンジ化を実現するデュアルゲインアンプ型シングルスロープ列ADC(SSDG-ADC)を搭載したAPS-Hサイズ2.5億画素CMOSイメージセンサを開発した。SSDG-ADCは,画素の信号レベルがある閾値レベルより低いときは列回路に設けられたアンプのゲインを高ゲインに設定し,閾値レベルより高いときは低ゲインに設定する手法である。その結果,シングルスロープ列AD(SS-ADC)に対して,AD変換時間を75%短縮し,6dBのダイナミックレンジ拡大を実現した.

1 0 0 0 OA とうもろこしタンパク質ゼインの挙動に与える有機溶媒の影響

- 著者

- 山田 浩司 野口 明徳 高橋 秀和

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.306-312, 1996-03-15 (Released:2009-05-26)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 14 22

ゼインの溶液およびフィルムについて,アルコール系とアセトン系との比較を,レーザー散乱型粒度分布測定装置,FT-SEM, FT-NMR,赤外吸収スペクトル,CD, SAXSを用いて行った.その結果,ゼインフィルムの耐水性の有無については次のモデルを提唱できると考える.アセトン系とエタノール系ではゼイン分子の集合状態が明らかに異なり,アセトン溶液中では,分子表面に疎水性アミノ酸がより多く分布していたために分子間の相互作用が強い.そのため一旦分子同志が集合し始めると,その速度および結合力はエタノール系に比べて大きく,集合体の稠密度も高い.この凝集過程において構築される構造体がフィルム形成の最小単位と考えられ,したがって,アセトン系フィルムは水と接した場合,水との作用に抗して構造を維持する力が大きく,且つ水と馴染み易い領域の少ない構造状態となる.そのため,可撓性はやや低い値をとるが,水に対する抵抗性は大きな値を示すようになる.

1 0 0 0 OA ソラフェニブによる手足症候群に対する尿素配合軟膏の予防投与の有効性

- 著者

- 小林 美沙樹 小田中 みのり 鈴木 真也 船崎 秀樹 高橋 秀明 大野 泉 清水 怜 光永 修一 池田 公史 市田 泰彦 高橋 邦雄 齊藤 真一郎

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.18-23, 2015-01-10 (Released:2016-01-15)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 2

Hand-foot skin reaction (HFSR) is one of the major adverse effects of sorafenib necessitating discontinuation of the drug, however, no standard interventions for HFSR have been established yet. At our hospital, we are using a urea-containing cream prophylactically for HFSR associated with sorafenib. We carried out this study in 74 hepatocellular carcinoma patients receiving treatment with sorafenib at our hospital between June 2009 and January 2011 to assess the benefit of prophylactic use of urea-containing cream against sorafenib-induced HFSR. Patients with a history of previous use of tyrosine kinase inhibitors or insufficient data in respect of the dose of urea-containing cream were excluded. The patients were divided into a high-dose group (38 patients) and a low-dose group (36 patients) according to the median dose (2.9 g per day) of urea-containing cream used within the first 2 weeks after the start of sorafenib treatment. The frequency of grade 2 or 3 HFSR was 42.1% in the high-dose group and 61.1% in the low-dose group(P = 0.105). The relative dose intensity of sorafenib was 71.1% in the high-dose group and 59.6% in the low-dose group (P = 0.043). No significant difference was observed in the response rate or time to progression between the two groups. In conclusion, prophylactic use of a urea-containing cream might enhance the relative dose intensity of sorafenib, but further prospective studies are warranted to elucidate its usefulness.

1 0 0 0 記憶なき社会--戦後ドイツ?--時間・歴史学・近代化

- 著者

- 高橋 秀寿

- 出版者

- 立命館大学人文学会

- 雑誌

- 立命館文學 (ISSN:02877015)

- 巻号頁・発行日

- no.558, pp.855-875, 1999-02

1 0 0 0 OA 多成分燃料の蒸発過程の解析と蒸気濃度計測

- 著者

- 千田 二郎 檜垣 智大 高橋 秀和 高木 靖雄 足立 正之 藤本 元

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 B編 (ISSN:03875016)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.640, pp.4106-4112, 1999-12-25 (Released:2008-03-28)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 1

In previous multi-dimensional modeling on spray dynamics and vapor formation, single component fuel with pure substrance has been analyzed to assess the mixture formation process. Then it shold be expected that the evaporation process could be performed for the multi-component fuel such as actual Gasoline and Diesel gas oil. In this study, vapor liquid equilibrium prediction was conducted for multi component fuels such as 3 and 10 components mixed solution with ideal solution analysis and non ideal solution analysis. And the computation of distillation characteristics was conducted for the steady state fuel conditions to understand the evaporation process. As a result, calculated distillation characteristics is consistent well with experiment results. Further the vapor concentration was measured for the analysis of the binary fuel spray using IR absorption measurement method.

1 0 0 0 OA 語彙力と実用コミュニケーション能力の関係

- 著者

- 中條 清美 竹蓋 順子 高橋 秀夫 竹蓋 幸生

- 出版者

- 外国語教育メディア学会(LET)

- 雑誌

- 外国語教育メディア学会機関誌 (ISSN:21857792)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.105-115, 2002 (Released:2017-07-28)

The objective of this paper was to observe and examine the dynamic relationship between learners'"vocabulary size" and "communicative proficiency", as measured by the TOEIC test. First, we defined three levels of vocabulary size based on "The System 5,000 Word List", a word frequency list: 1,000 word list, 3,000 word list, and 5,000 word list. Then, the TOEIC tests were modified to make three tests comparable to the three defined levels of vocabulary size. Modifications to the TOEIC tests were made by deleting words from the tests that were not found on each level's defined list. The tests were administered to a group of native speakers of English. The vocabulary coverage coefficient of each participant was calculated and then compared with each participant's TOEIC score. There appears to be a relationship between the vocabulary coverage coefficient and the TOEIC scores in this study. This relationship may indicate that this coefficient may act as a predictor of TOEIC scores with a negligible margin of error. In other words, vocabulary size provides an objective measure of a learner's communicative proficiency, when all factors are held constant with the exception of vocabulary knowledge. It was also found that native speakers, who utilized top-down processing of information on the TOEIC tests, scored higher than 700 with the test of 1,000 words, and higher than 900 with the test of 3,000 words.

1 0 0 0 OA 満足できる人生の幕引きのために-根拠に基づく医療介護整備への学際的実証研究

- 著者

- 田宮 菜奈子 森山 葉子 山岡 祐衣 本澤 巳代子 高橋 秀人 阿部 智一 泉田 信行 Moody Sandra Y. 宮田 澄子 鈴木 敦子 Mayers Thomas Sandoval Felipe 伊藤 智子 関根 龍一 Medeiros Kate de 金 雪瑩 柏木 聖代 大河内 二郎 川村 顕 植嶋 大晃 野口 晴子 永田 功 内田 雅俊 Gallagher Joshua 小竹 理奈 谷口 雄大

- 出版者

- 筑波大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2014-07-18

誰もが満足できる人生の幕引きができるシステム作りのための、介護医療における実証研究およびそれに基づく提言を目的とした。まず、内外のガイドライン等レビューを行い、次に、我が国における医療・介護における実態・分析として、①看取り医療の実態と予後の検証(医療の視点)を救急病院での実態やレセプト分析により、②老人保健施設における看取りの実態(介護の視点)を、介護老人保健施設における調査から実施した。実態把握から根拠を蓄積し、本人の納得のいく決定を家族を含めて支援し、その後は、適切な医療は追求しつつも生活の質を一義としたケアのあり方を議論し、工夫実行していくことが重要であると考える。

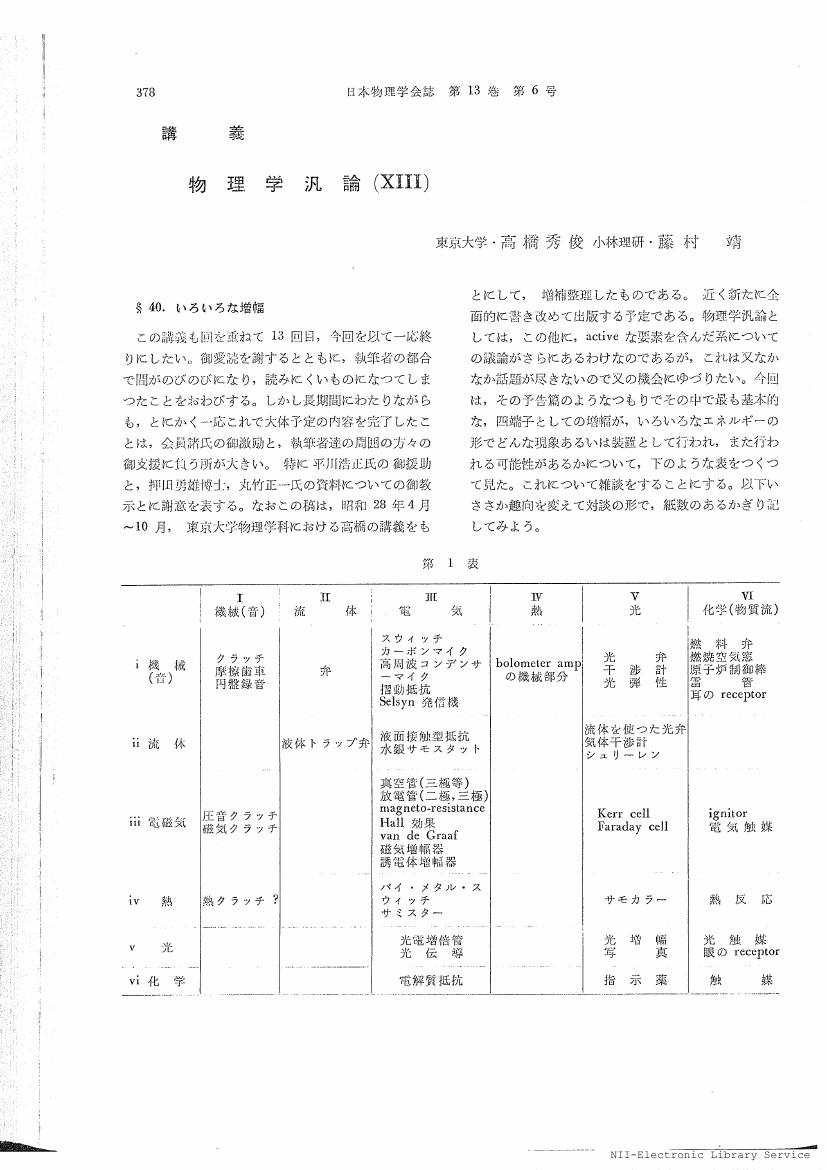

1 0 0 0 OA 物理学汎論(XIII)

- 著者

- 高橋 秀俊 藤村 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.6, pp.378-385, 1958-06-05 (Released:2008-04-14)

1 0 0 0 OA 透析患者の手根管症候群の随伴症状の緩和に五積散が有用であった3例

- 著者

- 高久 俊 大薗 英一 高久 千鶴乃 平馬 直樹 高橋 秀実

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.28-33, 2016-01-20 (Released:2016-05-27)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

慢性腎臓病で血液透析療法中の患者に合併した手根管症候群の随伴症状の緩和に五積散が有用であった3例について報告する。症例1は77歳女性。主訴は夜間就寝後の両腕痛による睡眠障害。症例2は66歳女性。主訴は夜間就寝後の右上下肢の電撃痛による睡眠障害。両症例ともに手根管症候群に対して複数回の手術歴があるが,その後も症状緩和のため定期的に手根管部へのステロイド局注を必要としていた。症例3は54歳男性。主訴は左手指先の痺れ。手根管症候群手術により同症状は一旦消失していたが再燃。3症例いずれも乏尿無尿の透析患者であるため体内に湿が蓄積されやすい状態にあること,また温めることにより症状の若干の改善をみたことから寒と湿が病態形成に関与していると考え五積散を処方したところ,速やかに自覚症状の改善が認められた。以上の結果は,寒湿の存在に注目した手根管症候群に対する漢方治療の有効性を示唆するものと思われた。

本研究の実験材料は、特定外来生物に指定されている水生植物のナガエツルノゲイトウである。ナガエツルノゲイトウの茎は中空であるため、回収駆除の過程で容易に断片化して流失する。問題なのは、ナガエツルノゲイトウは茎断片からの個体再生力が非常に高いことである。この強い繁殖力によりナガエツルノゲイトウは河川や水田等で繁茂し、日本のみならず世界で生態系および農水産業に悪影響を与えている。本研究ではナガエツルノゲイトウを用いて、これまでに主に茎断片からの個体再生における光の役割に関して研究を行ってきた。平成29年度は、茎断片からの個体再生がそもそもどのような仕組みにより引き起こされているのかという疑問を解決するため、植物において形態形成や発生、環境応答、遺伝子発現など様々な現象に関わる重要な因子である植物ホルモンが、茎断片からの個体再生において果たす役割を調べた。様々な形態のナガエツルノゲイトウの茎断片を用意し、まず、植物ホルモンを添加しない状態で培養し、芽や根の発生の様子を観察した。その結果、ナガエツルノゲイトウの茎断片からの芽の発生には、断片にはなっていない一般の植物個体でみられるような芽の発生と似た仕組みが存在している可能性が高いことがわかった。そこで次に植物ホルモンを添加した状態で、同様に様々な形態のナガエツルノゲイトウの茎断片を培養し、芽や根の発生の様子を観察した。その結果は、ナガエツルノゲイトウの茎断片からの芽の発生には一般的な植物個体と同様の機構が関与している可能性が高いという、前述の考えを支持するものであった。

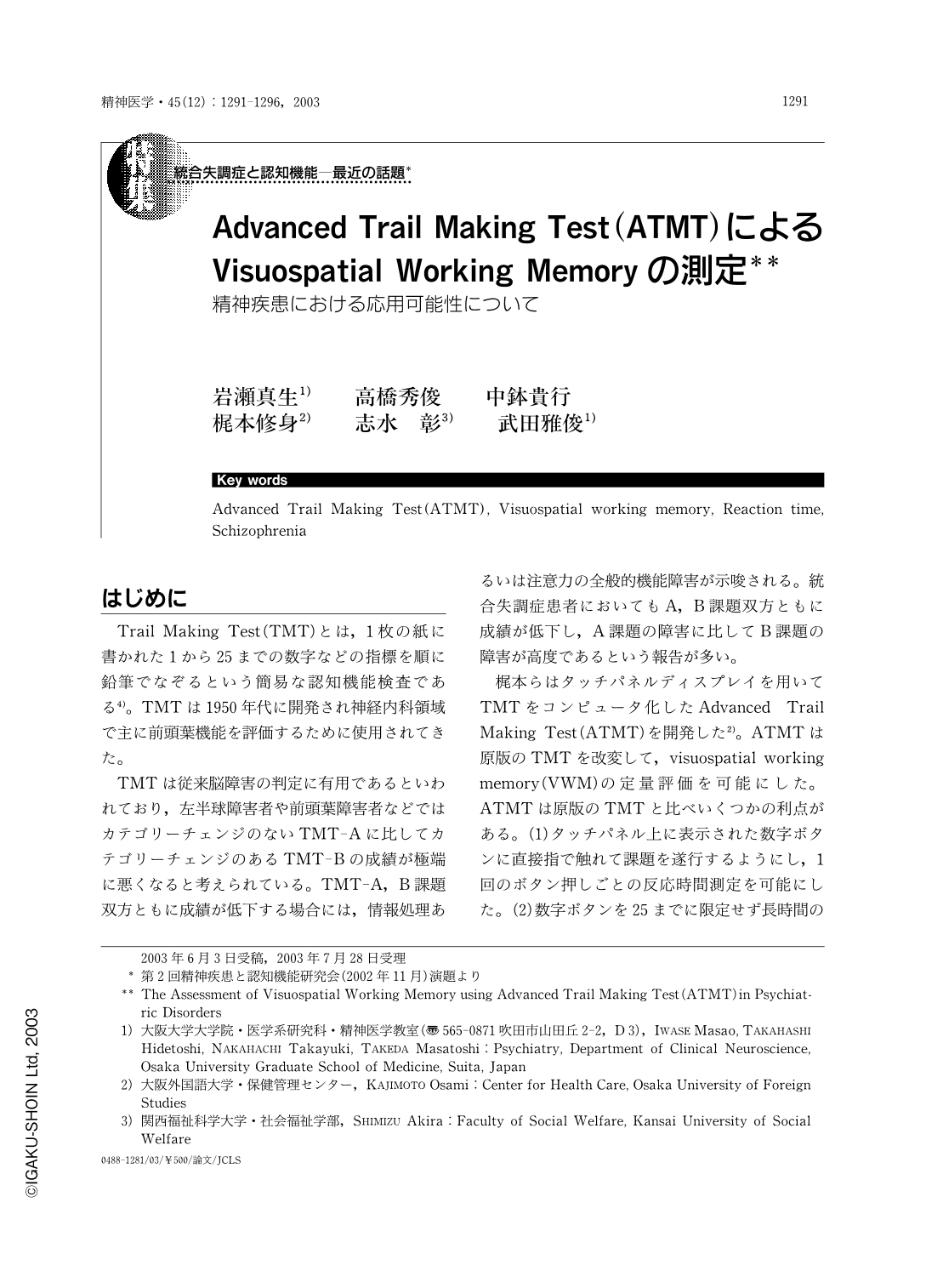

- 著者

- 岩瀬 真生 高橋 秀俊 中鉢 貴行 梶本 修身 志水 彰 武田 雅俊

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.12, pp.1291-1296, 2003-12-15

はじめに Trail Making Test(TMT)とは,1枚の紙に書かれた1から25までの数字などの指標を順に鉛筆でなぞるという簡易な認知機能検査である4)。TMTは1950年代に開発され神経内科領域で主に前頭葉機能を評価するために使用されてきた。 TMTは従来脳障害の判定に有用であるといわれており,左半球障害者や前頭葉障害者などではカテゴリーチェンジのないTMT-Aに比してカテゴリーチェンジのあるTMT-Bの成績が極端に悪くなると考えられている。TMT-A,B課題双方ともに成績が低下する場合には,情報処理あるいは注意力の全般的機能障害が示唆される。統合失調症患者においてもA,B課題双方ともに成績が低下し,A課題の障害に比してB課題の障害が高度であるという報告が多い。 梶本らはタッチパネルディスプレイを用いてTMTをコンピュータ化したAdvanced Trail Making Test(ATMT)を開発した2)。ATMTは原版のTMTを改変して,visuospatial working memory(VWM)の定量評価を可能にした。ATMTは原版のTMTと比べいくつかの利点がある。(1)タッチパネル上に表示された数字ボタンに直接指で触れて課題を遂行するようにし,1回のボタン押しごとの反応時間測定を可能にした。(2)数字ボタンを25までに限定せず長時間の連続測定を可能にした。(3)数字ボタンの位置が固定され,VWMにより成績向上が可能な課題(ATMT-B課題)と数字ボタンの位置が1回のボタン押しごとに変化し,課題の遂行が視覚的探索のみによる課題(ATMT-C課題)とを作成し,両者の比較によりVWMの定量評価を可能にした。ATMTは短時間で大量かつ定量性の高いデータを得られる上に,課題の教示がほとんど不要なため容易に検査を施行でき,小児から高齢者までさまざまな精神疾患へ応用可能と考えられる。 本論文では,ATMTによるVWMの評価方法を概説する。さらに,健常者と統合失調症患者の少数例でVWMの評価を予備的に開始しており,その結果について述べる。

1 0 0 0 ローラカードの自動制御について

- 著者

- 樋口 健治 高橋 秀年 平田 利英

- 出版者

- 社団法人 日本繊維機械学会

- 雑誌

- 繊維機械學會誌

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.8, pp.609-616, 1963

<B>目的</B><BR> 1) サンプルカードによるローラカードの伝達関数の決定.<BR>2) ローラカードを閉ループで制御する際の最適調整条件の検討.<BR><B>方法</B><BR>1) 系の骨格は過渡応答法によって推測し, その時定数はフィードローラの回転を周期的に停転することによって長方形波入力を作り, その出力の分散より求める.<BR>2) ウエブむらが定常不規則でガウシャンノイズとした時の制御装置の最適調整値を求める. <BR><B>成果</B><BR> 1) ローラカードの伝達関数は, むだ時間をもつ1次比例系となった.<BR>2) ローラカードのように大きなむだ時間を持つ系にはPID制御がもっともよい.<BR>3) PD制御はP制御やPI制御よりむしろよい制御をする.