- 著者

- 高橋 秀樹

- 出版者

- 吉川弘文館

- 雑誌

- 日本歴史 (ISSN:03869164)

- 巻号頁・発行日

- no.756, pp.1-9, 2011-05

- 著者

- 横山 卓志 楠田 哲士 曽根 啓子 森部 絢嗣 高橋 秀明 橋川 央 小林 弘志 織田 銑一

- 出版者

- The Mammal Society of Japan

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.207-214, 2012-12-30

- 参考文献数

- 12

飼育下キンシコウ(<i>Rhinopithecus roxellana</i>)の新生仔における行動発達を明らかにすることを目的とし,名古屋市東山動物園で2009年4月に生まれた雌の新生仔において,8ヶ月齢までの成長に伴って観察された行動の経日変化を記録した.また,それらの結果を,中国の国立陝西周至自然保護区の半野生集団および他の飼育下個体における報告と比較した.東山動物園の新生仔は,出生後約1ヶ月間は母親に依存していたが,1ヶ月齢から周辺環境や姉に興味を示し,積極的に接近や探索の行動を開始した.2~3ヶ月齢では姉と2頭で過ごしたりグルーミングに似た行動をしたりするなど社会行動が観察された.生後60日目以降,積極的に姉に近づくようになり,姉の存在がその後の新生仔の行動発達に影響を与えたと考えられた.自然保護区と比べ,木の登り降りや餌に興味を示す行動の発現が著しく早く,また5ヶ月齢以降,腹部接着や支持,近接,接近,離反およびグルーミング受容の行動スコアがほぼ一定となったことから,5ヶ月齢が行動発達の1つの区切りであったと考えられた.東山動物園におけるキンシコウ新生仔の行動発達過程は,群れの数や環境が大きく異なる中国の自然保護区の結果と一致していた.しかし,一部の行動の開始時期には大きな差が認められ,木の登り降りや餌への興味といった行動の発達は,成育環境に影響を受けているとも考えられた.<br>

1 0 0 0 OA 東洋医学と痛み治療

- 著者

- 高橋 秀則

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.385-392, 2011 (Released:2011-06-28)

- 参考文献数

- 7

ペインクリニックの診療に東洋医学を取り入れる傾向は近年ますます強くなっている.東洋医学的治療の中で漢方薬(湯液)と鍼灸治療は2本の大きな柱であり,これらを痛み治療に応用することは古くから行われている.漢方薬の中には病名や症状に対して簡便に処方できる方剤があるが,難治の症例では東洋医学的概念を理解した上で処方しなくてはならない場面も少なくない.一方,鍼灸治療の中にも一定の知識,技術を修得すれば比較的容易に行える治療法もあるが,それらのほとんどは対症療法(標治)であり,より効果的な治療や緩和ケアなど幅広い分野での応用を目指すならば東洋医学的診断(弁証)に基づく治療(論治)は必須である.

1 0 0 0 超遅延コンクリートを用いた橋台・橋脚のアンダーピニングの施工

- 著者

- 斎藤 啓一 大庭 光商 那須 寛 高橋 秀樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.23-29, 1999

1 0 0 0 IR アイテム課金型ゲームにおける経済モデルについて

- 著者

- 高橋 秀司

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.181-188, 2017-01

1 0 0 0 素晴らしきラジオ体操

1 0 0 0 前立腺癌患者の身体・精神・社会面に対する病名告知の影響

- 著者

- 新美 三由紀 赤座 英之 武島 仁 樋之津 淳子 高橋 秀人 加納 克巳 大谷 幹伸 石川 悟 野口 良輔 小田 英世 大橋 靖雄

- 出版者

- 社団法人日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.8, pp.752-761, 1997-08-20

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

(背景と目的) 癌告知の是非について様々な論議がなされているが, 現在でも, その原則は確立されてはいない. そこで今回は, 前立腺癌患者のQOLに対する癌告知の影響について検討した.<br>(対象と方法) 前立腺癌の外来通院患者を対象に, GHQとI-PSSを用いて, QOLの構成因子である身体・精神・社会的側面を測定し, GLMにより, [うつ状態] [不安と不眠] [社会的活動障害] のそれぞれに対する寄与要因を探索し, 告知の効果の影響を検討した.<br>(結果) 告知の有無で比較したとき, 全変数とも有意差は認められなかったが,「うつ状態」「I-PSS」「身体的症状」の3変数間の相関構造が, 告知あり群と告知なし群で大きく異なった. さらにGLMの結果,「うつ状態」に対して「身体的症状」「I-PSS」「臨床病期」が主効果として寄与し,「告知の効果」と「身体的症状」の交互作用が認められた.<br>(結論) 前立腺癌患者は, 身体状態が良いときは, 病名告知に関わらず精神的に安定しているが, 身体的な自覚症状が強くなると, 告知されていない群の方が抑うつ傾向を示す可能性が高い. 一方, 病名を告知された前立腺癌患者群では, この傾向は比較的弱いことが示唆された. これは病名を告知されている群は, 患者自身が自覚的な身体症状の変化を理解でき, そのために精神的安定が保たれているのではないかと推察される.

- 著者

- 池田 泰子 高橋 秀昌 菅原 秀治 渡辺 伸

- 出版者

- [東北農業試験研究協議会]

- 雑誌

- 東北農業研究 (ISSN:03886727)

- 巻号頁・発行日

- no.62, pp.113-114, 2009-12

ラズベリーはバラ科キイチゴ属の低木で、寒冷地での栽培に適し、結果樹齢に達するのが早く、新規導入する品目として有望である。二季成り性品種は、前年の秋果の結果枝が翌春の結果母枝となって夏果を結実し、春から伸長したシュートに秋果が結実する性質を持つ。ラズベリーの国内の需要は10年前の約10倍に増加しており、今後も安定的な需要が見込まれる。しかし現在は、需要のほとんどが輸入品でまかなわれている一方、国内ではほとんど産地形成されていない状況にある。山形県の内陸北部、最上地域は、中山間地域で冷涼な気候のため、ラズベリーの栽培に適すると考えられるが、多雪地域であり、こうした地域での栽培管理についてはこれまで明らかになっていない。そこで、二季成りの結果習性に着目し、省力的な越冬対策とともに、秋季に安定生産できる方法について検討した。

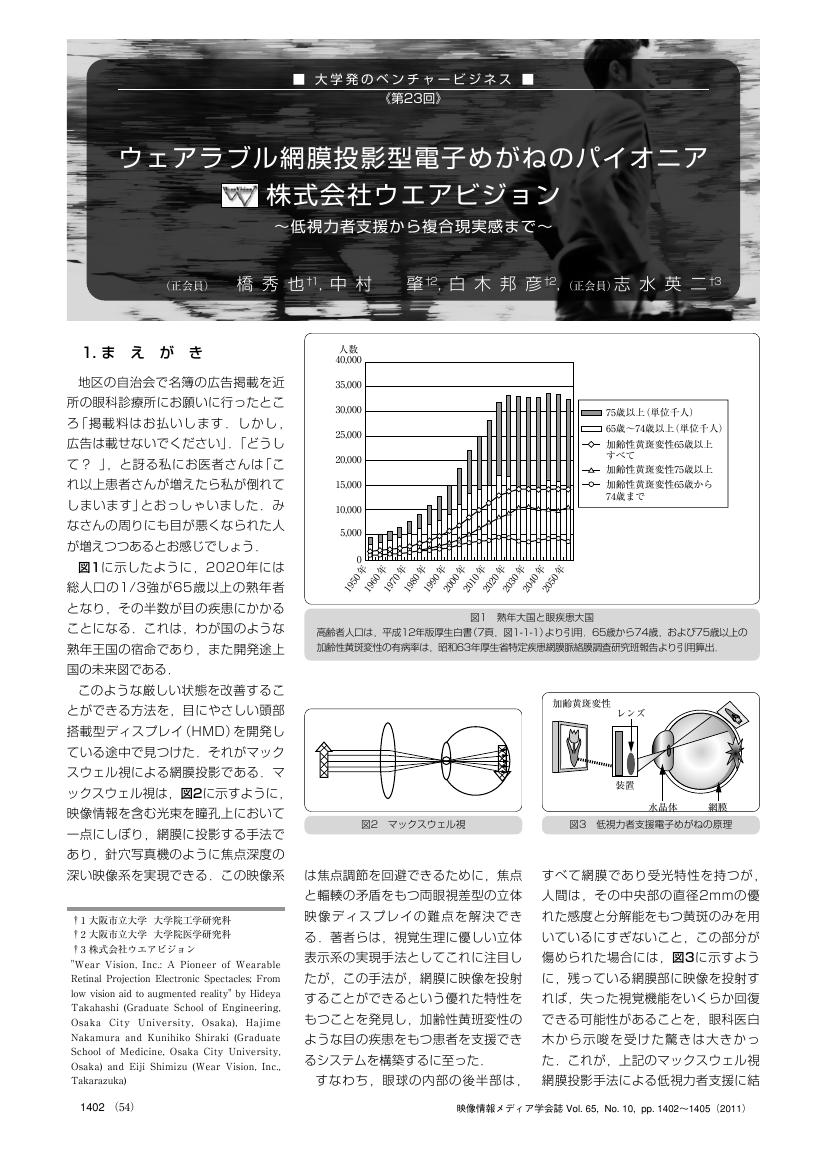

- 著者

- 高橋 秀也 中村 肇 白木 邦彦 志水 英二

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.10, pp.1402-1405, 2011 (Released:2013-10-01)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA 新出資料・絵巻物『天狗草紙』の詞書

- 著者

- 高橋 秀栄

- 出版者

- 駒澤大学

- 雑誌

- 駒澤大學佛教學部研究紀要 (ISSN:04523628)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.291-314, 1998-03

1 0 0 0 OA 大気浮遊じん中全α及び全β放射能の起源の推定

- 著者

- 木村 秀樹 高橋 秀昭 齋藤 稔

- 出版者

- 日本保健物理学会

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.60-68, 2008 (Released:2010-08-05)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

As part of the environmental radiation monitoring around the nuclear fuel cycle facilities constructed in Rokkasho-mura, we are carrying out continuous measurements of gross α and gross β radioactivities in air dust samples. Considering there measuring conditions, it is suggested that 210Po and 210Bi mainly contribute to gross α and gross β, respectively. The higher concentration of gross β radioactivity was observed during fall and winter. But then gross α radioactivity lowered during winter, and fluctuated on spring and fall. It is suggested that surface soils are one of major origins of gross α radioactivity, because 210Po/210Pb ratio in the soil is higher than the ratio in the air and the ground is covered with snow in winter. Large peaks of gross a radioactivity and α/β radioactivity ratio were observed on May 2003. Satellite imageries showed forest fires around Lake Baikal in this period. We confirmed that the air mass passed the vicinity of Lake Baikal and flowed in Rokkasho-mura by backward trajectories. There was a positive correlation between gross α radioactivity and the frequency of air mass traveling from the vicinity of Lake Baikal to Rokkasho-mura. The result suggested that the large peaks of the concentration of gross α radioactivity and α/β radioactivity ratio were caused by the forest fire in Russia.

1 0 0 0 IR 遺稿 : 私と物理学

1 0 0 0 OA 電子計算機随想 : 特にメーカーに希望する

1 0 0 0 特集 CEATEC会場に20社そろい踏み 高速PLC,国内初見参

- 著者

- 高橋 秀和

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コミュニケーション (ISSN:09107215)

- 巻号頁・発行日

- no.473, pp.64-75, 2006-11-01

高速電力線通信(PLC)が日本でもついに解禁となった。電力線をMビット/秒クラスの通信に使うことで,コンセントがLANポートに変貌する。規制緩和決定後,初となる総合展示会「CEATEC」に20社の対応製品がズラリ登場。2006年末に,イーサネット,無線LANに続く「第3のLAN」が登場する。

1 0 0 0 地方創生を支える創業ファイナンスに関する研究

本年度は、前年度からの実態把握をさらに進め、創業ファイナンスの全体像を捉えるとともに、資金制約などに関してより厳密な研究を進め、実務・政策インプリケーションを引き出すための準備を行った。実態把握に関しては、前年度に整備した創業企業データに関し、記述的な分析を包括的に行い、創業企業のタイプを整理した。そのうえで、資金調達に関する情報が得られる企業については調達の実態把握を進めた。資金調達に関する情報が得られない企業についてはより詳細な実態と資金調達に関する情報を得るため、企業向けアンケート調査とインターネット調査を実施して直接データを収集した。各調査の結果はサマリー論文としてとりまとめ、発表した。創業金融に関する研究としては、ベンチャー企業に対するアクセラレーター・ベンチャーキャピタルの役割、IPO市場の特徴と引受会社の選択や引受手数料の決定要因、創業企業の資本構成、収益性と成長性の関係、起業家の人的資本と資金調達の関係などに関して研究を行った。また、創業金融に関する分析の参考となる基礎研究として、日本の銀行市場の状況と金融システムの歴史的変遷、中小企業と銀行の関係、資金調達とイノベーションの関係、金融機関の人材管理、金融機関の効率性、昭和恐慌時の銀行破綻の実態、企業の投資行動、中小企業への政策的支援の意義、証券市場でのディスクロージャーやアナリストの役割などに関して研究を行った。これらの研究は論文・学会発表の形で発表した(「研究発表」欄参照)。2017年5月19日には、欧州・日本の研究者・実務家を招いた国際シンポジウム『アントレプレナーシップと経済活性化』を、関西大学経済政治研究所,関西学院大学産業研究所・イノベーション研究センター・経済学セミナーとともに共催し、起業家やスタートアップ企業の成長や育成のための課題を議論した(会場:関西学院大学大阪梅田キャンパス)。

1 0 0 0 IR 『東北文学』(河北新報社刊)研究序説 ― 創刊の経緯と背景 ―

- 著者

- 高橋 秀太郎

- 出版者

- 東北工業大学

- 雑誌

- 東北工業大学紀要 = MEMOIRS OF THE TOHOKU INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ISSN:02853817)

- 巻号頁・発行日

- no.36, pp.59-63, 2016-03-31

1 0 0 0 中世的「家」の成立と嫡子

- 著者

- 高橋 秀樹

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.9, pp.1568-1588,1669-, 1991

In differentiating the character of the term ie 家 (family; household) found in early medieval Japanese documents with the same term found in earlier records, two points should be taken into account: ie as a social entity and ie as inherited property. In the research done to date on the subject, the origin of the medieval ie has thought to have been related to such factors as the establishment of a family occupation, a permanent family plot of land, or the family name. In the present article the author approaches its, origins through an investigation of its successors. chakushi 嫡子, from the standpoint of when these inheritors first came into existence and what exactly it was that they inherited. The medieval chakushi institution, which was far different in social significance from the rules outlined in Japan's ancient ritsuryo legal codes, first came into existence among the bureaucratic classes during the 11th and early 12th centuries and was then adopted by the aristocracy in the mid-12th century. Among the aristocrats, chakushi inherited the political power, influence and privilege of their ancestors to a much greater extent that their fellow siblings. The fact that they were entitled almost exclusively to the ownership of family records, important related documents, and paraphrenalia symbolizing the family organization is proof enough that they were truly the inheritors of the ie structure. The chakushi system was adopted by locally-based land proprietors during the early 12th century and it is thought to have been brought about by the establishment of shiki 職 rights and their inheritability. The social position of these local proprietors was usually based on their shiki rights, indicating the passage of this rights from generation to generation was none other the process of ie inheritance. Furthermore, since this indivisible set of shiki rights, privileges and duties sufficiently constituted family wealth, the concept of ie among these local families took on the character of an economic enterprise that needed to be managed. The establishment of an inheritable ie and the chakushi institution for passing it on came into existence amongst such political and social changes as the ritualization of political affairs, the farming out of administrative duties, and the rigid systemization of shiki rights. Since these changes came in response to the needs of the state, the aristocracy and powerful religious institutions, the author is led to the conclusion that the medieval (inheritable) ie and the chakushi system of inheritance both were established as means for satisfying these needs in the best way possible.

1 0 0 0 物理学科の数学教育

1 0 0 0 OA 複素関数論と数値解析 (数値解析とコンピューター)

- 著者

- 高橋 秀俊

- 出版者

- 京都大学数理解析研究所

- 雑誌

- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)

- 巻号頁・発行日

- vol.253, pp.24-37, 1975-10