2 0 0 0 OA 基礎研究の成果から急性痛に対する理学療法を再考する

- 著者

- 中野 治郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.3(第51回日本理学療法学術大会 講演集)

- 巻号頁・発行日

- pp.38-39, 2016 (Released:2016-10-20)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 キャスパー・アプローチによる超高齢者の車椅子シーティングの検討

- 著者

- 田中 直美 牛膓 昌利 牛膓 真美 坂本 あづさ 稲田 美帆 河原 俊 長谷川 拓馬 持田 美香

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, 2016

【はじめに,目的】車いす座位姿勢の評価・シーティングを行う際,骨盤を起こし,水平,前後傾中間位とし,その上に胸郭・頸部・頭部が位置すると考えられている。しかし超高齢者は座位保持能力の低下により,骨盤を起こした姿勢では重力に抗することができず,頭部にかかる重力ストレスにより頭部が前下方へ落ちこみ,臀部が前方へ滑りだす姿勢を取ることが多い。骨盤を起こした姿勢が本当に安定した座位姿勢となっているのか疑問に感じる。そこで,シーティングの新しい考え方である,骨盤の後傾をゆるしもたれることで身体の物体的な安定を図る,脳性麻痺児・者を中心とした理論及び技法のキャスパー・アプローチ(以下,CASPER)に基づき,車いすシーティングを実施し,超高齢者への有効性を検討した一症例について報告する。【方法】普通型車いすでの一般的な座位姿勢(以下,非介入)と三角クッションを使用しCASPERを実施した座位姿勢(以下,介入)の二者間で開始座位姿勢,座位保持可能時間(バイタル変動をアンダーソンの基準に基づき終了),姿勢変化の3項目を比較した。対象は98歳認知症女性。コミュニケーション困難。介入当初BIは0点。【結果】開始座位姿勢:非介入;胸郭と仙骨が背もたれと接触し,頭頸部は右前下方へ傾く。介入;胸郭下部,坐骨がクッションと接し胸郭,頭部は一直線上に位置する。座位保持可能時間:非介入;平均3分53秒。介入;平均13分41秒。姿勢変化:非介入;頭頸部は右前下方へ倒れるまたは左情報へ伸展。右回旋は可能だが,左回旋は正中を超えなかった。約3分経過後から頭頸部の右屈曲が強まる。声かけに対して発声により反応するが,検者と視線を合わすことはなかった。介入;頭頸部が自由に全方向へ可動し,正中に戻ることも可能。全方向からの声かけに対して検者と視線を合わせ,言葉で返答することが可能。【結論】非介入で垂直に設定された骨盤は後方へ倒れようと不安定で,背もたれが上部胸郭と仙骨の倒れを固定する。上方の頭頸部は重力により前下方へ落ち込む。そのため臀部を前方へずらすことで頭頸部の落ち込みを回避していると考えられる。この座位姿勢では頭頸部の落ち込み回避のために筋力が必要であり,頸部回旋の自由度を減少させると考える。介入では,骨盤を後傾位に設定するが,坐骨を座面に設置した三角クッションに乗せることで臀部の前方への滑りを固定した。また,後方へ倒れる胸郭の重みを背もたれに設置した三角クッションで受けることで胸郭から下方が安定し,上方の頭頸部の支持性が向上したと考えられる。そのため,座位保持に必要な筋力が減少し,楽に座ることができた。また,声かけなどの刺激に対して,多様な反応を示すことができたと考える。今後,対象者数を増大,評価項目を検討し,高齢者に対する座位保持理論を系統化していきたい。

2 0 0 0 マッサージに血流の改善効果はあるのか

- 著者

- 原田 脩平 加藤 仁志 栗林 朋宏 轟木 信彦 吉澤 和真 松澤 正

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, pp.F3P3585, 2009

【目的】マッサージにおいて効果が大きいとされている血液循環改善について検討した.本研究では下腿にマッサージを施行し,その前後の末梢側(足背)と中枢側(大腿)それぞれの皮下血流量の変化を明らかにすることを目的とした.<BR>【対象】対象者は循環障害などの疾患に問題のない健常大学生15名(男子9名,女子6名,平均年齢20.7±1.3歳)とした.ヘルシンキ宣言に基づき全対象者に同意を得た.なお,本研究は群馬パース大学の研究倫理委員会の承諾を受けて実施した.<BR>【方法】対象者を背臥位にして,マッサージ施行前後で末梢・中枢側の皮下血流量と血圧を測定し比較した.皮下血流量を測定するプローブは末梢側では足背,中枢側では大腿前面中央に貼付した.マッサージ試行の3,2,1分前のデータを測定し,基準値を決定した.続いて左下腿部に10分間マッサージを施行し,終了直後,5,10,15,20分後のデータを測定した.手技は下腿全体へ軽擦・圧迫・揉捏法を施行した.また,マッサージ施行前後に最大・最小下腿周径を測定し比較した.統計学的分析はWilcoxonの符号付順位検定にて行った.<BR>【結果】マッサージ施行後に末梢側・中枢側共に血流量が増加した(p<0.05).両者の変動は類似しており,5分後に減少し再び上昇した後,徐々に下降した.収縮期血圧において施行直後に低下がみられ,その後に大きな変動はなかった(p<0.05).下腿周径は最大・最小共に,施行後に減少した(p<0.05).<BR>【考察】マッサージ施行後に血流が増加したのは,マッサージにより滞っていた末梢側の血液が中枢側へ送られ,施行部の静脈管やリンパ管が空虚になり,そこへ新しい血液が急激に流れ込んだために血流量が上昇したと考えた.また,血流の変動は血流の上昇により中枢側へ流れ込んだ血流が滞り,血流量は5分後には施行前に比べ減少した.その後,滞っていたリンパ液が徐々に左静脈角で静脈に吸収されたことでリンパの流れが再び改善し,血管の周囲に張り巡らされているリンパ管による圧迫も軽減したことで,10分後の血流は再び上昇したと考えた.中枢側と末梢側による血流変化量については,同様な変化を示したため,浅・深膝窩リンパ節より上位のリンパ本幹で滞っていることが示唆された.血圧については,マッサージ施行により静脈環流量,心臓への血液流入量が増加した.それに伴い一回拍出量や心拍出量も増加したことで圧受容器が感知し,血管を拡張させた.これにより血管抵抗が低下し,血圧が低下したと考えられた.下腿周径において,施行前 後で有意にその値が低下したのは,末梢に滞っていたリンパ液が中枢側に還流されたためと考えた.本研究により,皮下血流量の上昇,血圧の低下,下腿周径の減少が認められたため,マッサージの血液循環の改善は認められた.

2 0 0 0 障害者の幸福度は健常者と差があるのか?

- 著者

- 荒尾 雅文 潮見 泰藏

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, 2014

【はじめに,目的】近年,日本を含む多くの国々で国民の幸福度への関心が高まっており,幸福度調査を定期的に行い,その結果を政策に反映させようという取り組みが行われている。一方,リハビリテーション(リハ)分野では医療費を抑制するような日常生活動作能力や入院期間などの指標が重視され,個人の生活の質や満足度といった主観的な指標は軽視される傾向にある。しかし障害を持つ者にこそ,主観的な指標が重要な意味を持つのではないだろうか。このことを踏まえ,本研究では障害者と健常者の幸福感について比較し,障害者の幸福度の現状を明らかにすることを目的とした。【方法】本研究は内閣府経済社会総合研究所(ESRI)の行った調査データを2次分析として使用した。調査は15歳以上の全国民を対象として行い,回収率は61.8%で6451名のサンプルが得られた。本研究では,このデータから40歳以上の者について障害の有無で2群に分類し,2群間での幸福度,5年後の幸福度を比較した。幸福度評価は0点を「とても不幸」,10点を「とても幸せ」とし,また将来の幸福度は今から5年後の幸せを「現在と同じ」を0点,「今より幸せ」+1~+5,「今より不幸せ」を-1~-5とした。また対象者の属性として,年齢,性別,健康感,世帯収入についても2群間を比較した。健康感は「健康である」を1,「健康ではない」を5とし,世帯収入については0円~1000万円/年収を7分類しそれぞれ1~7とした。統計はSPSS17.0を使用し,いずれも危険率5%未満(p<0.05)を有意とした。【倫理的配慮,説明と同意】本解析データは平成23年3月,ESRIが行った調査について,SSJデータアーカイブセンターに2次分析の申請を行い,受理されたものを使用した。【結果】サンプル数は障害あり86名,なし4621名であった。2群間の性別は障害あり(男性53名:女性33名),なし(男性2123名:女性2498名)と障害ありで男性が有意に多く,健康感は障害ありが3.7±1.2,なしが2.6±1.1と障害者の健康感が有意に低かった。また世帯収入では障害ありが3.2±2.1,なしが4.1±1.9で,障害あり群において有意に収入が少なかった。平均年齢は障害ありが63.7±12.5歳,なしが61.2±12.3歳と有意な差はみられなかった。幸福度(障害あり5.77,障害なし6.58),将来幸福度は(障害あり-0.7,障害なし0.09)は,いずれの値も障害者が有意差に低かった。【考察】先行研究では幸福度の決定要因として,所得,就業,健康が幸福度と正の相関を持つことが今では定型化された事実となっている。また性別についてもいずれの研究結果でも女性の方が男性より幸福であると報告されている。しかしこれらの先行研究の多くは,失業者や所得格差,あるいは女性の社会進出といった立場での研究であり,障害者の幸福度に着目したものはみられない。本研究では全国調査のデータを使用し,障害者と健常者の幸福度,将来の幸福度を比較した。その結果,障害ありに女性が有意に少ないにも関わらず,幸福度,将来の幸福度のいずれも障害者が低値を示した。この理由として,障害者では前述した幸福度の決定要因である所得や健康度が低下していることが挙げられる。すなわち,障害者が就労や健康面で大きなハンディーキャップを負っており,社会的弱者として幸福度が低下していることが伺われた。この結果は,改めて障害者に対する社会保障制度や医療・福祉の十分なサポートが必要なことを裏付けている。また幸福度のみならず,将来の幸福度も障害者において低下がみられた。将来の幸福度については,ポジティブな展望を持ち,将来への期待,目標,目的を持つことが重要であり,また将来の幸福度が現在の幸福度にも影響を与えるとされている(Durarayappah,2011)。このことは,正に我々理学療法士が,予後予測に基づいた将来の機能改善,活動度や社会参加の向上に関する目標を立てリハを実践するという従来のリハ過程と一致するものであろう。したがって,我々は障害者の幸福度を向上させるために,社会的弱者となっている障害者の代弁者となること,また現在および将来の幸福度を高めるために適切なリハ介入を行っていくことが重要である。また,今後リハの効果判定として幸福度の指標を導入していくことも重要な視点の一つであると考える。【理学療法学研究としての意義】本研究は健常者と障害者の幸福度の違いを明らかにし,リハ分野に幸福度の概念が応用可能か否かについて検討するための資料となると考えられる。【謝辞】本研究の実施にあたり,東京大学社会科学研究所付属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブから「生活の質に関する調査」(内閣府経済社会総合研究所)の個人票データの提供を受けました。

2 0 0 0 OA 下位頸椎伸展可動域と頸部深層屈筋群の関連

- 著者

- 野元 友貴 矢部 綾子 石井 恵美 安彦 和星 本田 篤司 高島 嘉晃

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.CdPF2037, 2011 (Released:2011-05-26)

【目的】 頸椎は重い頭部を支えるわりに大きな可動性を有し、可動性の確保は頭頸部周囲筋群のバランスが重要視されている。頸部伸展動作では上位頸椎の過伸展、下位頸椎伸展制限(以下、伸展制限)が生じる事が多く、その要因の一つとして頸部深層屈筋群(以下、屈筋群)の機能低下が考えられる。先行研究では頸部痛患者や頭部前方位などの姿勢不良と頸部表層筋群の筋活動増加や屈筋群の機能低下との関連は報告されている。しかし屈筋群の機能低下が伸展制限を起こすとの報告は無く、屈筋群の機能と下位頸椎伸展可動域の関連を明らかにした研究は少ない。その為、本研究ではJullらの屈筋群の評価であるCranio-Cervical Flexion Test(以下CCFT)を用い、圧力量として数値化し、屈筋群と下位頸椎伸展可動域の関連を明らかにする事を目的とした。【方法】 頸部に痛みの訴えのない健常成人男性25名、女性15名、年齢25.9±7.0歳、身長166.1±8.0cm、体重63.2±14.4kgとした。頭頸部伸展運動は第3頸椎横突起と肩峰にマーカーを付け、安静坐位にて下位頸椎伸展最終域を矢状面からデジタルカメラ(CASIO社製)で撮影し画像分析ソフトimageJにより角度を算出した(以下、伸展角度)。屈筋群圧力量の測定はベッド上に背臥位となり、後頭下部にアネロイド型血圧計のマンシェットを置き、肩峰と耳垂を結んだ線とベッドが水平となる肢位で行った。CCFTに従い、後頭下部のマンシェットに空気を入れ、圧力計が基準値の20mmHgになるよう調節した。胸鎖乳突筋に筋電計を付け筋活動の観察をしながら頸椎前彎を減少させる様に頭部をうなずいてマンシェットを圧迫してもらった。圧力計が22,24,26,28,30mmHg指すように小さい圧力からうなずいてもらい各目標値を3秒間保持する。その中での胸鎖乳突筋の筋活動が生じない状態での保持可能な最大圧力量を測定した。統計学的検討は保持可能であった最大圧力量と伸展角度に対し正規分布検定を行い、正規分布と仮定した両値の関連性をピアンソンの相関係数を用いて検討した。また各圧力最大値で群分けし、各群の伸展角度に対しノンパラメトリック法の多重比較検定を行った(p<0.05)。【説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき事前に被験者に文章と口頭にて実験内容と利益、不利益を十分に説明し同意を得た。【結果】 最大圧力量と伸展角度はr=0.66と高い相関を認めた。各最大圧力量の伸展角度は22mmHgでは-6.55±7.50°、24mmHgは2.48±9.40°、26mmHgは6.42±6.74°、28mmHgは9.78±6.16°、30mmHg以上は14.77±5.87°であった。伸展角度は22mmHgと24mmHgの間では有意な差は無く、22mmHg、24mmHgと比べ26、28、30mmHgにおいて有意に増加した。28、30mmHg間での有意な差は無かった。【考察】 今回の結果により、屈筋群の機能低下がある場合、伸展制限を有する可能性が高い事が示唆され、また最大圧力量が24mmHg以下の場合に伸展制限がある可能性が高い。これは屈筋群のエクササイズにより頸部伸展可動域が増加するとの先行研究を補足する結果となった。頸部伸展動作は頭部と上位頸椎から動きだし徐々に下位頸椎が動き出す。下位頸椎が伸展する頸部伸展動作の後半では表層屈筋群の屈曲モーメントアームが減少し、屈筋群の遠心性収縮が必要な為、機能低下により伸展制限が生じていたと考える。【理学療法学研究としての意義】 今回は屈筋群と伸展制限が関連している事、屈筋群の機能低下が伸展制限として表出する可能性が示唆された。この事から下位頸椎の伸展可動域が屈筋群の機能評価の一つにとなりえる可能性が考えられた。

2 0 0 0 OA 健常成人における体幹回旋動作と影響する因子の検討

- 著者

- 佐藤 洋介 高尾 昌幸 近藤 拓也 大森 茂樹 斉藤 剛史 三宅 英司 門馬 博 倉林 準 八並 光信

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.Ca0271, 2012 (Released:2012-08-10)

【はじめに、目的】 我々は、第46回日本理学療法学術大会でバドミントン選手において、股関節内転可動域は立位での回旋動作に影響することを報告した.体幹の動作解析は、前後屈における腰椎骨盤リズムなど矢状面上の解析が多く報告されているが、回旋動作の動作解析を報告したものは少ない状況である.体幹の回旋動作は日常生活、スポーツでも頻繁に行われる動作であり、同動作で症状を訴える症例は臨床でもよく経験する.それらの症例を前にして、体幹の回旋動作に影響する因子を知っておくことは、障害予防・パフォーマンス向上においても重要であると思われる.本研究は、健常成人を対象に回旋動作の2次元動作解析を行い、メディカルチェック(以下、MC)との関連性を明らかにし、評価・治療の一助とすることを目的とした.【方法】 対象は立位における体幹回旋動作で痛みが生じない健常成人47名(男性37名、女性10名、平均年齢25.4±3)とした.静止画撮影は、デジタルカメラ(HIGH SPEED EXILIM EX-ZR 10BK、CASIO)を用い、反射マーカを両側肩峰・両側第5肋骨・両上前腸骨棘の計6点に貼り、正面から行った.運動課題は、足隔を肩幅に開いた静止立位から体幹の立位最大回旋動作を行った.運動課題時は、体幹回旋時に肩甲帯の前方突出を防ぐため、上肢を固定した.さらに口頭にて足底全面接地、両膝関節伸展位保持を指示し、確認しながら計測を行った.得られた画像に対して画像処理ソフトウェアImageJで各反射マーカの座標を求め、肩峰・肋骨・上前腸骨棘レベルにおいて静止画像と体幹回旋後の画像から左右のマーカの直線距離を算出し、三角関数を用いて回旋角度を求めた.MCは、関節可動域表示ならびに測定法:日本リハビリテーション医学会(以下、ROM)に準じた方法で、座位体幹回旋、股関節内転、股関節内旋(背臥位)の可動域を測定した.さらに腹臥位で膝関節90度における股関節内旋(以下、股関節内旋(腹臥位))可動域を測定した.得られた座位体幹回旋、股関節内転、股関節内旋(背臥位)の可動域は、関節可動域の参考可動域を基準として、制限がある群とない群の2群に分類した.股関節内旋(腹臥位)の可動域はこの計測データにおける中央値を基準に、制限がある群とない群の2群に分類した.体幹の立位最大回旋動作時の肩峰・第5肋骨・上前腸骨棘の各レベルに対する回旋角度について、一元配置分散分析を行い、要因の主効果が認められた場合に多重比較検定を行った.有意水準は危険率5%とした.【倫理的配慮、説明と同意】 所属法人における倫理委員会の許可を得た.対象には、ヘルシンキ宣言をもとに、保護・権利の優先、参加・中止の自由、研究内容、身体への影響などを口頭および文書にて説明した.同意書に署名が得られた対象について計測を行った.【結果】 座位体幹回旋制限群と股関節内旋(腹臥位)制限群の双方は、肩峰、第5肋骨、上前腸骨棘の各レベルにおいて有意差を認めた(P<0.05).股関節内転可動域制限群は、肩峰レベルでのみ有意差が認められた(P<0.05).背臥位での股関節内旋可動域制限群は各レベルで有意差を認めなかった.【考察】 前回報告したバドミントン選手における傾向と同様に、体幹の立位最大回旋動作は、股関節内転が参考可動域より下回ることで、制限を受けることが認められた。体幹の立位最大回旋動作と股関節内旋(腹臥位)とで関連性が認められた.股関節内旋(腹臥位)は、測定肢位が股関節中間位であり、股関節周囲の軟部組織における緊張が、立位と同様である点が反映したものと考えられた.股関節内旋(背臥位)と体幹の立位最大回旋動作で関連性が見られなかったのは、股関節内旋可動域(背臥位)は股関節屈曲位で測定するため、軟部組織の緊張や股関節面の適合度が立位での回旋動作と異なったためと考えられた. 今回の結果では、座位体幹回旋と股関節内旋可動域(腹臥位)と、体幹の立位最大回旋動作との関連が考えられた.股関節内旋可動域(背臥位)は立位での体幹回旋動作と関連しないと考えられた.体幹の立位最大回旋動作は、股関節中間位における関節面適合度と股関節周囲における軟部組織の影響が及ぶと考えられた.同じ股関節の運動で、肢位によって関連性に差がみられたことから、各種作業やスポーツ動作それぞれに応じた姿勢で評価しなければ動作を反映しているとは言い難く、姿勢に合わせた評価・治療が重要であると考えた.【理学療法学研究としての意義】 体幹の回旋動作は日常生活、スポーツ動作でも頻繁に行われる動作である.今回の実験結果から、立位での体幹回旋動作は体幹回旋可動域と腹臥位での股関節内旋に着目していく必要性が示唆された.

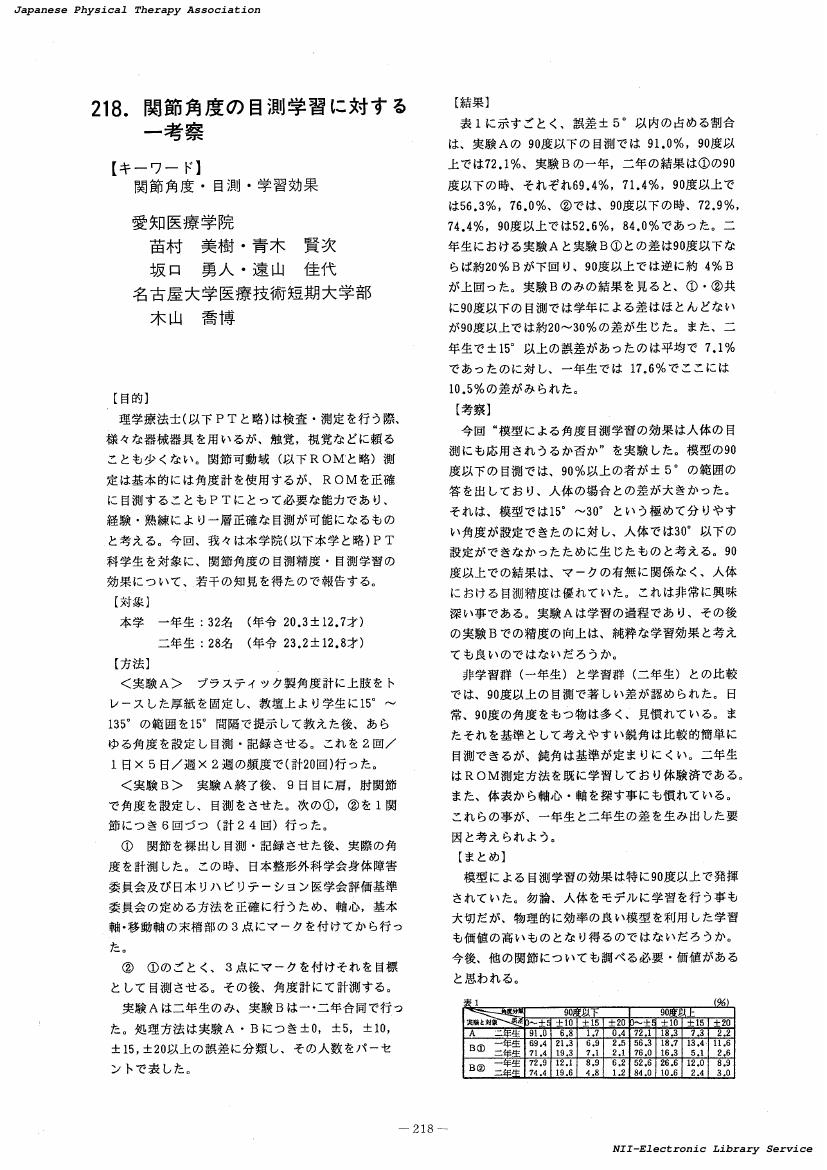

2 0 0 0 OA 218. 関節角度の目測学習に対する一考察

- 著者

- 苗村 美樹 青木 賢次 坂口 勇人 遠山 佳代 木山 喬博

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.15 Suppl. (第23回日本理学療法士学会誌 第15巻学会特別号)

- 巻号頁・発行日

- pp.218, 1988-03-31 (Released:2017-07-07)

2 0 0 0 OA 633. 学生が行う関節可動域測定の信頼性・再現性および目測の妥当性

- 著者

- 加藤 宗規 高橋 輝雄 山本 康稔 水上 信智

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.25 Suppl. No.2(第33回日本理学療法士学会誌 第25巻学会特別号 No.2 : 演題抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.633, 1998-04-20 (Released:2017-09-19)

2 0 0 0 OA 理学療法士における目測精度の検討

- 著者

- 重島 晃史 山﨑 裕司 片山 訓博

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1701, 2016 (Released:2016-04-28)

【はじめに,目的】関節可動域の目測は理学療法士(PT)にとって必要なスキルの1つである。我々は,学生やPTの目測能力やトレーニング効果について検証してきたが,測定角度の違いが目測精度に与える影響については未だ検討の余地が残されている。目測の難易度が明らかになれば,トレーニングすべき目測角度やその目標が明確となる。本研究の目的はPTを対象に,角度の違いによって目測精度がどの程度異なるのかを検証することである。【方法】対象はPT17名(男性11名,女性6名)で,経験年数は1~14年目であった。目測能力の測定は我々が先行研究(2011年)で作成した測定ツールを使用した。Power Point画面上に直線角度を34パターン作図し,10度~170度までの角度を10度間隔で表示した。測定では1分間にできる限り速く正確に各スライドの角度を声に出して読むように指示し,角度は検査者が記録用紙に記入した。内容は5種類あり,ランダムに5回実施した。各測定終了時には正解角度のフィードバックを行わなかった。データの解析では,5回試行したすべてデータを対象として各角度における正答率および誤差角度を算出した。統計学的解析では,各角度間の正答率および誤差角度の差を検討するために反復測定分散分析および多重比較を用いた。また,経験年数と目測精度との関連性についてピアソンの相関係数を用いて検討した。【結果】正答率は直線角度10度から170度の順に,73.0±33.8%,69.3±27.6%,55.5±23.9%,49.6±22.3%,36.3±27.8%,51±31%,66.3±27.3%,82.1±20.9%,94.4±11.5%,88.2±20.8%,59.9±29.1%,51.6±37.5%,38.4±20.8%,17.1±19.0%,40.4±24.4%,48.4±26.0%,87.4±22.8%であった。誤差角度は直線角度10度から170度の順に2.7±3.4度,3.1±2.8度,4.4±2.4度,5.8±2.1度,6.9±3.4度,6.0±4.5度,4.2±4.3度,2.0±2.3度,0.6±1.1度,1.2±2.1度,4.1±3.0度,5.7±4.1度,7.4±2.9度,11.1±3.7度,6.7±4.2度,5.9±3.9度,1.6±2.8度であった。なお,経験年数と正答率との間には有意な関連はなかった(r=0.40,NS)。【結論】本研究の結果から,目測角度によって難易度に違いがあることが明らかとなった。目測の難易度の高い角度は50°,60°,130°,140°,150°であり,難易度の低い角度は80°,90°,100°,170°であった。人は「斜線効果」によって,斜めの線よりも垂直または水平に近い線の方が線の方向を正確に認識し判断できると言われている。本研究において,難易度の低い角度はどれも水平か垂直に近い角度を示していることから,生理的に安易で正確に捉えやすいと考えられた。動作分析や関節可動域測定で目測を活用する際は,正答率の低い角度について注意する必要がある。経験年数と目測精度の間には有意な関連は無く,経験年数に関わらず目測精度を維持するためにはトレーニングが必要なものと考えられた。

- 著者

- 木村 圭佑 作 慎一郎 高取 克彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, pp.48101144, 2013

【はじめに、目的】日常生活における,歩行や階段昇降は運動学的には片脚立位からのバランス損失と回復の繰り返しといえる.よって片脚立位時の姿勢制御能力の向上は転倒予防のために重要と考えられる.先行研究では片脚立位における前後方向の重心動揺制御への母趾外転筋強化の有効性が報告されている.しかし,その有効性は無作為割り付けの行われた対照群がない設定で実施されていることから,より精度の高い手法での検討が必要と考えられる.また,重心の側方動揺制御には,小趾外転筋の活動が有効だと考えられているが,両者の関係については,十分な調査が行われていない.本研究の目的は,小趾外転筋の筋力強化が片脚立位時における姿勢制御能力に及ぼす影響について明らかにすること,母趾外転筋強化による重心動揺制御効果を無作為化比較試験にて追試することである.【方法】健常成人70名から参加の同意を得られた30名(男性15名,女性15名,平均年齢21.4±1.0歳)の両下肢を対象とした.母趾外転筋のみをトレーニングする群(以下:コントロール群)15名と母趾および小趾外転筋をトレーニングする群(以下:実験群)15名に無作為に振り分けた.両群の参加者特性(年齢・性別・身長・体重・足長・足幅)には有意な差は認められなかった.母趾外転筋トレーニングは第2~5趾を固定させ,最大可動域までの母趾外転運動を行う事とし,小趾外転筋トレーニングは第1~4趾を固定させ,最大可動域までの小趾外転運動を行う事とした.両トレーニングともに左右実施し,1分間できるだけ多く課題を反復させるよう指示した.実験群では両トレーニングを実施させ,コントロール群は母趾外転トレーニングのみを行わせた.トレーニングは両群とも週7日,3週間行った.評価項目は筋力の指標として自動母趾および小趾外転距離の変化と片脚立位バランスおよび安定性限界の変化とした.母趾外転距離の測定では,最大自動外転時の母趾・示趾間の距離を測定した.小趾外転距離の測定においても,小趾・環趾間の距離を測定した.母趾および小趾外転距離は足幅で除して標準化した.足幅は第一中足骨頭内側,第五中足骨頭外側の距離を測定した.片脚立位バランスおよび安定性限界の評価には重心動揺計(アニマ社製)を用いて左右片脚立位30秒間の重心動揺面積および重心最大偏位距離(前後・側方)を測定した.また,両脚支持での立位安定性限界(前後左右への随意的な重心最大移動距離)についても測定を行った.重心動揺の前後距離は足長で,左右距離は足幅で除することで標準化した.足長は踵から足尖間距離を金尺にて測定した.データ解析は,両群におけるトレーニング前後の変化率を対応のないt検定を用いて実施し,有意水準を5%未満に設定した. 【倫理的配慮、説明と同意】被検者には研究の趣旨を説明し,自由意志にて参加の同意を得た.【結果】小趾外転距離はコントロール群に比較して実験群で増加傾向が認められた.片脚立位時の重心動揺面積は右脚において実験群に有意な減少が認められた(p<0.05,効果量 =0.84).また最大重心偏位距離は前後方向で両脚ともに実験群において有意な減少が認められた(p<0.05,右効果量 =1.06)(p<0.05,左効果量=0.87).左右方向では,群間差は認められなかった.立位安定性限界における重心最大距離変化では,両群間に有意差は認められなかったが,全方向において実験群に重心最大移動距離の増加傾向が認められた.【考察】片脚立位時の前後重心動揺が実験群で減少した要因としては,母趾による偏位した重心位置での支持作用と,小趾による偏位した重心を中心に戻す作用に改善が認められたためと考えられる.また,足部は前後方向の動きで重心を安定させており,母趾外転筋には母趾屈曲作用,小趾外転筋には小趾屈曲作用がある.これらの事から,実験群での重心動揺面積の減少は,主に前後最大距離の減少によるものと考えられる.左右最大距離に変化が認められなかった要因として,側方バランス維持には足部内外反を制御する外在筋の役割が重要とされている.従って,側方動揺制御に対し,内在筋の強化のみでは姿勢制御能力の改善には不十分であった可能性が考えられる.立位安定性限界には群間差は認められなかったが,全方向において実験群がコントロール群よりも増加傾向が認められた事から,母趾および小趾外転トレーニングは足趾把持筋力を強化し,動的姿勢制御能の向上を示す可能性があると考えられる.【理学療法学研究としての意義】本研究では,小趾外転筋の筋力強化によって姿勢制御能力の向上が認められた.よって,臨床においてよく用いられる足趾把持トレーニングに加え,外転トレーニングを行うことで,転倒リスクの更なる減少に有用だと考えられる.

2 0 0 0 スポーツを契機に発症した膝蓋腱断裂の一症例

- 著者

- 木賀 洋 石井 義則 松田 芳和 高橋 賢 石井 亮

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, pp.C1022, 2004

【はじめに】膝関節周囲の腱断裂は大腿四頭筋実部での断裂が主であり、膝蓋腱断裂は極めて少ない。また、その殆どが透析等の内科的な基礎疾患をベースとしたものである。今回、特に内科的な合併症がなく自然発症的に損傷し、整形外科的手術を施行後の治療を経験したので報告する。<BR>【症例】47歳男性、会社員(フィットネスインストラクター)息子とバスケットボール中に、ジャンプをしたところ膝関節に疼痛、腫脹出現。歩行困難となり救急車にて当クリニック受診。<BR>【手術、後療法】レントゲン、MRI、エコーにて膝蓋骨上方偏位、膝蓋腱実部に断裂が確認され、受傷後一日に観血的治療を施行。再建術については膝蓋骨にアンカースーチャーを使用し腱縫合を行い、半膜様筋腱を採取し膝蓋骨及び腱実部に通しfigure-eightで断裂部を補強した。荷重は術直後より全荷重が許可され、固定期間については術後3週間をギプス固定、その後3週間をKnee Braceで行った。また、関節可動域運動については術後3週より膝関節屈曲30度程度までの自動運動から開始し、術後6週より他動的に行った。荷重位での筋力トレーニングは術後3ヶ月より許可された。<BR>【理学療法評価】術後6週では安静時痛、荷重時痛はなかったが、荷重に対する恐怖心の訴えがあった。視診、触診にて膝蓋骨周囲の腫脹と膝蓋骨低可動性が見られた。また、大腿四頭筋の収縮時痛はなく、収縮不全が認められた。自動運動での膝関節可動域は膝蓋骨上方に疼痛を訴え、0~50度で制限されていた。他動運動は、自動運動とほぼ同様な角度で制限されており、屈曲の最終域感は大腿四頭筋の筋スパズムによるものであった。以上が可動域制限の原因として考え、理学療法を施行した。<BR>【理学療法経過】術後3週時には大腿四頭筋の萎縮が認められ、筋再教育を施行した。術後6週では膝関節屈曲50度、伸展0度であった。また、extension lagが認められ、歩行時に膝関節可動域制限による跛行を呈していた。術後12週で膝関節屈曲130度、伸展0度と改善したが、腫脹、膝蓋骨低可動性、筋スパズムは軽度残存した。extension lag、跛行は消失し、膝関節伸展MMTは4であったため、荷重位における筋力トレーニング(スクワット)に移行したところ膝蓋骨外側上方に疼痛を訴えた。これについて内側広筋の機能不全による膝蓋骨の軌道変化によるものと考え、患者に内側広筋を意識することを指示すると疼みなく運動が可能となった。術後20週では正座、応用動作、軽いランニング等が可能となるまで回復した。<BR>【考察】現在、生活習慣病予防対策として中高年へのスポーツが推奨されている。中高年のスポーツ機会の増加に伴い、これまで稀とされている本疾患の増加が予想される。本疾患は、頻度の高いACL断裂に加え、今後、我々理学療法士も念頭におくべき一つの疾患と考える。

2 0 0 0 OA 異なる立位姿勢が体幹・股関節筋活動に与える影響

- 著者

- 藤谷 亮 篠山 大輝 杉本 優海 長谷川 七海 林 穂乃花 小嶋 高広 和智 道生 治郎丸 卓三

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0589, 2016 (Released:2016-04-28)

【はじめに,目的】腰痛をもつ患者の多くは,特有の不良姿勢を有することが指摘されている。腰痛と姿勢は関連すると考えられ,古くから腰痛治療には姿勢再教育訓練が行われてきた。腰痛患者における特有の立位姿勢として,Sway-Back(以下SW)や,過度な腰椎前弯を示したLordosis(以下LO)などが多い。先行研究から,上記の不良姿勢では体幹深層筋の活動低下,体幹表層筋の過活動が生じることが報告されている。骨盤-脊柱の変化は姿勢制御に影響を及ぼすことは明らかである。しかし,股関節周囲筋の活動の検討なしでは,姿勢と腰痛との関連を明らしたとはいえない。そこで本研究は,基本的立位姿勢をNeutral(以下NU)とし,不良姿勢(SW,LO)の体幹・股関節の筋活動を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は,健常男性17名(21.2±3.6歳,174±5.5cm,67.6±8.8kg)とした。計測する姿勢は先行研究を参考にNU,SW,LOの3条件とした。姿勢計測のためC7,Th7,Th12,S2,上前腸骨棘(ASIS),上後腸骨棘(PSIS),肩峰,大転子に反射マーカーを貼付し,矢状面画像を取得した。取得した画像から画像処理ソフト(ImageJ Version 1.48,NIH)を用い,先行研究を参考に,胸椎後弯角(C7-Th7-Th12),腰椎前弯角(Th12-L3-S2),骨盤傾斜角(ASIS-PSIS),体幹傾斜角(肩峰-大転子)を算出した。筋活動の計測には表面筋電計(Kissei Comtec社製MQ16)を用いた。対象筋は腹直筋,外腹斜筋,内腹斜筋,腰部腸肋筋,胸部腸肋筋,多裂筋,大殿筋上部,大殿筋下部,大腿筋膜張筋,大腿筋膜張筋,縫工筋,大腿直筋の12筋とし,いずれも測定は右側とした。得られた筋電図データは,筋電図解析ソフト(Kissei Comtec社製KineAnalyzer)を用いて,全波整流処理を行い,MVCを基に各姿勢に合わせ正規化した。統計処理は,各姿勢の角度および筋活動に対して一元配置分散分析を行い,有意差のあった項目に関して,Bonferoni法による多重比較検定を行った。統計処理には解析ソフト(SPSS Statistics Ver21 for Windows)を用い,いずれも有意水準は5%未満とした。【結果】筋活動においてSWではNUに対し,内腹斜筋(p<0.05)・大殿筋上部(p<0.05)・大殿筋下部(p<0.05)・腸腰筋(p<0.05)で有意に低値を示し,腹直筋(p<0.05)では有意に高値を示した。LOはNUに対して,大殿筋下部(p<0.05)で有意に低値を示し,腰腸肋筋(p<0.05)・胸腸肋筋(p<0.05)・多裂筋(p<0.05)では有意に高値を示した。【結論】今回の結果から姿勢変化が,股関節の姿勢保持筋の筋活動に大きく影響を与えることが明らかになった。これは骨盤-脊柱肢位が,股関節の姿勢制御に強く影響を与えることを示唆するものである。またこれらは姿勢制御の変化は,不良姿勢が腰部に異なるストレスを発生させることを示唆するものである。

2 0 0 0 OA 放線冠梗塞例における病巣の局在と運動機能の検討

- 著者

- 田村 哲也 吉尾 雅春

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.Be0008, 2012 (Released:2012-08-10)

【目的】 放線冠梗塞例における歩行やADLの予後を良好とする先行研究は幾つか散見されるが、その経過に難渋する場合も珍しくはない。放線冠梗塞は他の主幹動脈閉塞に伴う梗塞と比較して病巣のサイズが小さいため軽症に留まることもあるが、神経ネットワークを考慮すれば病巣の局在がどの位置に存在するかは重症度を左右する重要な因子になると考える。今回、放線冠梗塞例の病巣の局在と運動機能を検討し新たな障害の解釈と治療戦略に関する知見を得ることができたので報告する。【方法】 当院に入院した発症後2ヶ月未満の初発放線冠梗塞13例(平均年齢68.5±13.2歳、男性7例、右損傷8例)を対象とした。なお1)20mm以上の梗塞、2)内包におよぶ損傷の進展、3)不明瞭な病巣を除外条件とし、それを満たさない例は予め対象外とした。画像所見は入院時に撮影したCT画像を用い(30.7±14.0病日撮影)、病巣の最大径が確認できた脳梁体部レベルのスライスを採用した。病巣の局在はSong YMの方法に準じ、側脳室外側の最前部(A)と最後部(P)の距離AP、病巣の中心(L)と最後部(P)の距離LPを計測し、LP/APから矢状面における局在を特定した(Anteriority index:A index)。水平面の局在は島皮質(I)と側脳室壁(V)の距離IV、病巣の中心(L)と側脳室壁(V)の距離LVを計測し、LV/IVから特定した(Laterality index:L index)。運動機能の調査は診療録より退院時期に実施した下肢Brunnstrom stage(13例)、Time Up and Go test(11例)の評価結果を採用した(Br-stage:123.2±47.5病日、TUG:110±52.2病日評価)。その他、高次脳機能障害や下肢感覚障害の有無も追加して調査した。統計学的分析は対応のないt検定およびwelch検定を用い有意水準は5%未満とした。【説明と同意】 本研究は当院倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】 対象全例における病巣の最大径は平均13.5±4.7mmで、病巣の局在を示すA indexおよびL indexは0.40~0.70(平均0.54±0.1)、0.15~0.47(平均0.38±0.1)の範囲であり、側脳室近傍の中央付近に病巣は集中した。運動麻痺が残存(Br-stage6未満)した6例のA indexは0.40~0.64(平均0.53±0.1)の範囲であった。しかし同様の範囲でも最大径が15mmに満たないラクナ梗塞例やL indexが0.45以上で外側に病巣が位置する4例は運動麻痺を認めなかった。次にTUGが13.5secの基準値(Shumway-cook)に満たない6例のA indexは0.42~0.64、L indexは0.36~0.46であった。運動麻痺の残存を認めない7例におけるTUG基準値clear群(4例)と非clear群(3例)の病巣の位置関係を比較するとclear群がA index:0.53~0.70、L index:0.15~0.39、非clear群はA index:0.42~0.50、L index:0.45~0.46であり、A indexに有意差を認めた。半側空間無視やpushing現象を有する例は存在せず、下肢感覚障害は2例に認めたが非clear群にその該当例はなかった。【考察】 調査の結果、下肢に運動麻痺が残存する例の病巣はA indexにおいて平均0.53±0.1に集中した。同様の手法で調査したSong YMの結果と比較して病巣が前方に位置した理由としては、Song YMは調査対象を構音障害例、上肢、下肢単麻痺例の3群で比較していることが要因として考えられる。いずれにしても側脳室近傍の中央付近の放線冠を皮質脊髄路が通過することを示唆する本結果は既存の報告と一致する。またラクナ梗塞例やL indexが0.45以上で外側に病巣が位置する例は運動麻痺が残存しなかったことからは皮質脊髄路の直接的な損傷を免れた可能性が推察され、予後を踏まえた治療の一助になると考える。次に運動麻痺の残存を認めない7例におけるTUG基準値clear群と非clear群の病巣の位置関係の比較では、非clear群は病巣が有意に後方に位置すると同時に傾向としてclear群よりも外側に局在することが示唆された。TUGは動的バランスの指標であり、バランス機能の基盤は運動出力系、感覚入力系、予測機構や適応機構等の姿勢制御を支える神経ネットワークに集約される。非clear群に運動麻痺や感覚障害を有する例がないことを考慮すると、バランス障害の背景に高次な神経ネットワークの損傷が関与している可能性が高い。特に非clear群の病巣として集中した側脳室近傍の放線冠の後外側は線条体の上部に位置する。よって運動関連領野および頭頂連合野を起始する皮質線条体投射の損傷の関与を仮定するとバランス機能の問題が誘発されると考えられ、非clear群がTUGの基準値を満たさない要因になったと推察される。【理学療法学研究としての意義】 画像所見は障害の解釈を深めると共に治療戦略を抽出するための一助になるが、神経ネットワークの理解がなければその活用は容易でない。また病巣のサイズだけでなく位置にも着目し症候との関係を分析する取組みは、効果的かつ要素還元的な治療戦略を導くことを可能にすると考える。

- 著者

- 赤澤 直紀 原田 和宏 大川 直美 岡 泰星 中谷 聖史 山中 理恵子 西川 勝矢 田村 公之 北裏 真己 松井 有史

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.48100299, 2013 (Released:2013-06-20)

【はじめに、目的】マッサージは筋機能回復の促進,遅発性筋痛の軽減には効果があると報告されているが関節可動域に与える効果については十分に検証されていない.Hopper(2005)は健常者のハムストリングス筋腹に5分間の揉捏法を施行したマッサージ群とコントロール群のHip Flexion Angle(膝関節伸展位股関節屈曲角度:HFA)変化量に有意差は認めなかったと報告している.一方,Huang(2010)は,健常者のハムストリングス筋腱移行部に対する30秒強擦期のHFA変化量はコントロール期より有意に高値であったと報告している.これら先行研究の結果の違いについては筋腹,筋腱移行部といったマッサージ部位の違いが影響していると推察されるが,関節可動域にマッサージ部位の違いが与える効果を検証した報告は見当たらない.本研究の目的は,健常成人のHFAにハムストリングス筋腹,筋腱移行部といったマッサージ部位の違いが及ぼす効果を検証することである. 【方法】対象は両側他動HFA60°以上の健常成人男性32名(32肢)とし,この対象者を筋腱移行部マッサージ(筋腱移行部)群,筋腹マッサージ(筋腹)群,コントロール群へ無作為に割り付けた.介入マッサージ手技はGoldberg(1992)によって脊髄運動神経興奮抑制の効果が確認されている圧迫を採用した. Goldberg(1992)の報告を参考に圧迫内容はgrasping・lifting・releasing,圧迫周期は0.5Hz,施行時間は3分,圧迫圧は18.7mmHgと設定した.筋腱移行部群のマッサージ部位は大腿骨内・外側上顆から4横指近位の範囲とし,筋腹群のマッサージ部位はさらに4横指近位の範囲とした.コントロール群のマッサージ部位はアウトカム測定下肢の対側ハムストリングス筋腹とした.介入時の対象者肢位は有孔ベッド上腹臥位とした.アウトカムは盲検化された評価者によって測定された介入前後のHFA,HFA60°受動的トルクとした.HFAはデジタルカメラで撮影した画像を基に画像解析ソフトImage Jを用いて0.01°単位で解析した.なお,介入後HFA測定時受動圧は介入前HFA最終域受動圧に一致させた.HFA受動圧測定には徒手保持型筋力測定器を使用し,対象者の踵骨隆起部で測定した.統計解析は各群の介入前後のHFA変化量の比較に介入前HFAを共変量とした共分散分析,事後検定として多重比較法を実施した.またHFA,HFA60°受動的トルクについて各群内の介入前後比較に対応のあるt検定を実施した.本研究における統計学的有意水準は5%未満とした.【倫理的配慮、説明と同意】対象者には研究の趣旨と手順を書面と口頭により説明し,研究の目的,危険性等について理解を得た上で,文書で同意を得た.本研究は吉備国際大学倫理審査委員会の承認を得て実施した.【結果】無作為割り付けの結果,筋腹群11名,筋腱移行部群11名,コントロール群10名となり各測定項目ベースラインで3群間に有意差は認められなかった.共分散分析の結果,主効果を認め多重比較法により筋腱移行部群HFA変化量(4.1±1.4°)はコントロール群(-1.5±1.4°)より有意に高値を示した.筋腹群HFA変化量(0.89±1.4°)と筋腱移行部群,コントロール群HFA変化量には有意差は認めなかった.HFAは筋腱移行部群で介入前と比較し介入後に有意に高値を示した(69.9±3.0°→74.7±4.6°).HFA60°受動的トルクは筋腱移行部群で介入前と比較し介入後に有意に低値を示した(42.5±12.8Nm→36.3±15.4Nm).HFA,HFA60°受動的トルクについて他2群では有意差は認められなかった.【考察】筋腱移行部へのマッサージはHFAを拡大させ得る可能性がある一方,筋腹へのマッサージはHFA拡大に効果が少ない可能性が示唆された.また,筋腱複合体の柔軟性を反映する受動的トルクに関しては筋腱移行部群で介入直後に低下する傾向を示した.近年,関節可動域の拡大においては筋腱複合体の柔軟性向上とstretch toleranceの増大が大きく影響すると報告されている.本研究においては,介入前後のHFA測定時の受動圧を対象者内で統一したためstretch toleranceがHFAに影響を与えたとは考えにくい.従って筋腱移行部群の介入後でのHFA拡大にはハムストリングス筋腱複合体の柔軟性向上が寄与したのではと推察された.【理学療法学研究としての意義】ハムストリングス筋腹,筋腱移行部といったマッサージ部位の違いがHFAに与える効果の差異を明らかにした点で理学療法研究としての意義があると考える.

- 著者

- 前田 慶明 浦辺 幸夫 藤井 絵里 森山 信彰 岩田 昌 堤 省吾 沼野 崇平

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, 2016

【はじめに,目的】近年,全身振動刺激(Whole Body Vibration:WBV)の効果は下肢筋力の増強のみならず,成長ホルモンの上昇や骨代謝および骨密度の増加が報告されている。しかしながら,WBVを併用したトレーニングが体幹筋力や動的バランスに与える効果を示した報告は渉猟し得た限りでは見当たらない。本研究の目的は健常男性を対象に,WBVを併用したトレーニング(WBV群)を8週間実施し,WBVを使用しない群(非WBV群)に比べて体幹筋力や動的バランスに相違があるかを明らかにすることである。仮説は非WBV群に比べて,WBV群の方が体幹筋力や動的バランスが向上するとした。【方法】対象は健常男性20名(年齢26.5±4.7歳,身長170.0±5.3 cm,体重63.9±7.1 kg)とし,無作為にWBV群(10名)と非WBV群(10群)に群分けした。なお,研究デザインは無作為化比較試験とし,3回/週で8週間の介入を各群で実施した。トレーニングのプロトコールは1セット6項目で構成された体幹筋トレーニングを以下の順序で実施した。種目は左右サイドブリッジ,プランク,シットアップ,左右ツイストを各30秒間ずつ実施し,各項目間には30秒間の休憩を挟んだ。介入前後でのトレーニング効果を判定する指標は,体幹屈曲・伸展の最大等尺性筋力,スクワットジャンプとカウンタームーブメントジャンプの跳躍高,動的バランス指標の一つである下肢最大リーチ距離を測定するY Balance Test(前方,後外方,後内方),機能的な動きを評価するためのスクリーニングテストであるFunctional Movement Screen(FMS)を測定した。統計解析には二元配置分散分析を行い,その後に多重比較にはBonferroni法を用いた。統計学的解析は統計ソフトウェアSPSS Ver. 21.0 for Windows(IBM社)を使用した。有意水準は5%未満とした。【結果】WBV群の平均体幹屈曲筋力は8週間後に34%増加し,有意な交互作用を示した(F=6.79,p<0.01)。Y Balance Testの前方リーチ距離は17%増加し,介入効果を示す有意な相互作用を示した(F=11.00,p<0.01)。その他の項目では有意な差を認めなかった。【結論】本研究はWBVを併用した群と併用しない群でトレーニングを8週間実施し,体幹筋力や動的バランスに効果に相違があるかを検討した。その結果,WBV群が非WBVに比べて有意に体幹筋力や動的バランスが向上した。全身振動が不随意的かつ持続的に筋収縮を促し,それを継続的に実施した結果,体幹筋力や動的バランスをより効果的に向上させたと考える。この結果は理学療法やスポーツ現場で行うトレーニング方法として有用な情報であり,理学療法研究として意義があると考える。本研究では介入後フォローアップを実施しておらず,今後は長期的な介入効果を検証する必要がある。

2 0 0 0 片麻痺患者に対する模擬義足歩行訓練の効果に関する検討

- 著者

- 鈴木 悦子 長谷 公隆 小林 賢 東海林 淳一 祝 広香

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.BcOF1045, 2011

【目的】片麻痺患者の歩行は、立脚時間・単脚支持時間・歩幅などの運動学的パラメータおよび床反力などの運動力学的パラメータにおいて非対称性を認める。その非対称性は、非麻痺側下肢を優位に使用した歩行パターンとなっている。我々は、片麻痺歩行訓練において、非麻痺側下肢からの感覚入力を減らし、非麻痺側下肢による代償を制限した歩行を実現するために、非麻痺側下肢に模擬義足を適用した理学療法介入を試みている。本研究の目的は、片麻痺患者における模擬義足歩行訓練が歩行パラメータに及ぼす変化を、トレッドミル等による歩行訓練と比較することで検証することである。<BR><BR>【方法】脳卒中発症から6か月以上経過し、独歩可能で明らかな感覚障害・高次脳機能障害を有さない慢性期脳卒中片麻痺患者22名を対象とし、模擬義足歩行訓練群11名(義足群;平均61.8±9.0歳)と対照群11名(平均61.5±11.0歳)に振り分けた。対照群への介入はトレッドミル等を用いたPTの介助による歩行訓練とし、当院での麻痺手治療プログラムのために入院した患者および歩行能力改善を目的に理学療法が処方された患者とした。模擬義足は、膝関節屈曲90度にて装着し、膝継ぎ手は0度固定、足部はロッカーボトムを用いて各患者に作製した。両群ともに、5分間を1セッションとして1日3セッションの歩行訓練を10日前後施行した。評価は、訓練前および最終訓練後24時間以上間隔を開けて歩行分析を行った。歩行分析は、杖を使用せずに、2枚の床反力計(アニマ社製, MG-1090)上を歩行させて10歩行周期以上を記録し、麻痺側および非麻痺側の床反力前後成分、立脚時間、歩幅を計測した。また、10m歩行における最大歩行速度を測定した。床反力前後成分は、立脚期前半の制動期と後半の駆動期に分けて、ピーク値を有する各成分の単位時間当たりの値を体重補正して算出した。また、歩行パターンの変化を同定するために1歩行周期に占める単脚支持時間の割合を算出した。患者特性の差に関する両群間の比較は、Mann-Whitney U検定とX<SUP>2乗検定を用いて行った。各群における訓練前後の各パラメータの変化については、Wilcoxonの符号付き順位和検定を使用し、訓練前後の各パラメータの変化量における義足群と対照群の差についてはMann-Whitney U検定を用い、有意水準をP<0.05にて検定した。<BR><BR>【説明と同意】対象は、理学療法開始前のリハビリテーション医の診察において研究の主旨・目的・方法を十分に説明し、同意が得られた方とした。本研究は当施設倫理審査会の承認を得て実施した。<BR><BR>【結果】年齢・性別・麻痺側および最大歩行速度などの患者特性は両群間に差はなかった。歩行訓練のセッション数は、義足群30.6±1.9回、対照群32.3±3.2回であった(P=0.211)。義足群では、1歩行周期に占める麻痺側単脚支持時間の割合が23.5±7.3%から26.7±4.9%(P<0.01)へ、床反力前後成分の麻痺側推進力が2.61±1.35%BWから3.36±1.27%BW(P<0.005)へ有意に増加した。対照群では麻痺側歩幅が37.7±14.6cmから41.2±4.4cm(P<0.05)へ有意に延長したが、運動力学的パラメータに変化はみられなかった。両群間の変化量については、麻痺側推進力が義足群:0.75±0.44%BW、対照群:0.16±0.76%BWで、義足群で有意に増加した(P<0.05)。また、麻痺側単脚支持時間の割合の変化量は、対照群に比べて義足群で延長する傾向を認めた(P=0.076)。<BR><BR>【考察】義足群では、麻痺側下肢の推進力の増大したことにより運動力学的変化が得られた。この麻痺側下肢の運動力学的変化は、麻痺側下肢単脚支持時間の割合が延長したことからも裏付けられる。一方、対照群でみられた麻痺側歩幅の延長という運動学的な非対称性の改善は、床反力前後成分の有意な変化が認められなかったことから、運動力学的変化を伴っていないと言える。本研究の結果より片麻痺患者における模擬義足歩行訓練はトレッドミル等による歩行訓練とは異なる訓練効果をもたらすことが示唆された。<BR><BR>【理学療法学研究としての意義】片麻痺患者の歩行訓練法についての研究報告では、運動学的変化については多数みられるものの、運動力学的変化が得られるという研究報告は少ない。その意味で模擬義足歩行訓練は、新たな歩行訓練方法として効果および適応についての検討を継続する必要があると考える。

2 0 0 0 OA 他者との比較が運動学習およびモチベーションに与える影響

- 著者

- 冷水 誠 岡田 洋平 前岡 浩 松尾 篤 森岡 周

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0726, 2015 (Released:2015-04-30)

【はじめに,目的】効果的な運動学習には学習者の動機づけが重要である。この動機づけの1つとして金銭報酬が運動学習を向上させることが報告されている。しかし,金銭報酬はその報酬が取り除かれた際に動機づけが低下するアンダーマイニング効果の存在が明らかにされている。一方,ヒトでは承認や有能感という他者との関わりも動機づけを高めることが知られており,他者からの信頼評価や他者との比較による有能感が効果的な運動学習を導くと報告されている。このように,金銭報酬および他者との関わりそれぞれが運動学習に与える影響については明らかにされているものの,これらの学習効果の違いに関しては不明である。そこで本研究の目的は,他者との関わりとして他者結果との比較が,金銭報酬と比較して運動学習およびモチベーションに与える影響を検証することとした。【方法】対象は右利き健常大学生39名(男性18名,女性21名,平均年齢21.6±1.49歳)とし,13名ずつ無作為にコントロール群,金銭報酬群,他者比較群の3群に割り当てた。学習課題は非利き手でのボール回転課題とし,対象者は2個のボール(直径4.2cm,重量430g)を把持し,20秒間を1試行として可能な限り回転させるよう指示された。実施手順として,対象者はまず初期学習効果を除くために6試行×2セットの練習を実施し,その後1試行ずつ第1セッション(1st),第2セッション(2nd),第3セッション(3rd)を実施した。各セッション間には3分間の自由時間(1st-2nd間;第1自由時間,2nd-3rd間;第2自由時間)を設けた。すべての群において,対象者は1stから3rdにかけて自身の結果に関するフィードバックを受け,できるだけ回転数を増大させるよう指示された。コントロール群では自身の結果のフィードバックのみに対し,金銭報酬群では1stから2ndにかけて,回転数が増大した場合に金銭(500円)を付与することを伝えた。ただし,2nd終了後,3rdにかけて金銭付与はないと伝えた。他者比較群では,自身の結果のフィードバックに加えて,1stから2ndにかけて事前に計測した20名の結果(1stから3rd)を同年代の結果として提示した。全対象者ともに,各自由時間では休息や練習を強制せず自由とし,その様子をビデオに撮影した。評価項目はボール回転課題における回転数とし,1st・2ndおよび3rdにて計測した。また,自由時間中のビデオ映像から,自主練習量として対象者が2つのボールに触れた時間をカウントした。統計学的分析はボール回転数について,反復測定二元配置分散分析(群×セッション)にて検定した。自主練習量は各自由時間において,各群における違いを一元配置分散分析にて検定した。また,両分析ともに多重比較検定にはTukey's multiple comparisons testを用いた。統計学的有意水準はすべて5%未満とした。【結果】ボール回転数は群による主効果は認められず,セッションによる主効果および交互作用が認められた(p<0.05)。多重比較の結果,コントロール群では1stと3rd間のみ有意差が認められ(p<0.05),金銭報酬群では1stと2nd・3rd間のみ有意差が認められた(p<0.05)。他者比較群では1stと2nd・3rd間および2ndと3rd間のすべてに有意差が認められた(p<0.05)。自主練習量は第1自由時間において各群の有意差は認められず(p=0.07),第2自由時間において有意差が認められ,多重比較の結果コントロール群と比較して他者比較群が有意に多かった(p<0.05)。【考察】本研究の結果,金銭報酬群では金銭報酬がなくなる2ndと3rd間のみ有意な学習が得られなかった。このことは,金銭報酬がなくなったことによるアンダーマイニング効果が生じたことによる動機づけ低下の影響と考えられる。これに対し,他者比較群では各セッションともに段階的に有意な学習効果が認められた。これは他者との結果比較によって有能感を得ようとする動機づけあるいは目標設定となることで達成への動機づけが働き,効果的な学習につながったと考えられる。自主練習量についても,金銭報酬群との間に有意差はないものの,第2自由時間においてコントロール群と比較して有意に多く,最も高値を示していることからモチベーションが維持されていたことが考えられる。【理学療法学研究としての意義】健常成人を対象に,運動学習において金銭報酬と比較して他者との関わりを意識させた結果比較がモチベーションを維持し,効果的な学習をもたらすことが確認できた。臨床場面においても,課題の明確な目標設定はもちろん,他者との関わりを意識した設定とすることで効果的な学習が得られる可能性が示唆される。

2 0 0 0 OA なぜ運動が慢性疼痛患者にとって必要なのか?

- 著者

- 住谷 昌彦 大住 倫弘 大竹 祐子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.3(第51回日本理学療法学術大会 講演集)

- 巻号頁・発行日

- pp.40-41, 2016 (Released:2016-10-20)

- 参考文献数

- 4

2 0 0 0 OA 片脚着地動作における失敗パターンの解析

- 著者

- 三浦 雅史 川口 徹

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1306, 2014 (Released:2014-05-09)

【目的】着地動作はスポーツ外傷の受傷機転として多い動作の一つである。これまで我々は,この着地動作に注目し,前後左右4方向への片脚着地動作について解析してきた。過去の報告では着地動作の成功例についてのみ解析してきたが,失敗例については解析されていなかった。実際のスポーツ場面での受傷状況を考えると,失敗例にその原因を突き止める鍵があるかもしれない。そこで,4方向への片脚着地動作について,どの方向で失敗しやすいのか,またどのようなパターンで失敗しているのかについて検討した。【方法】対象は健常な女子大学生38名とした。対象を女性と限定したのは膝外傷の特にACL損傷は女性に多いとされているためである。片脚着地動作の解析にはデジタルビデオカメラを用い,台から5m前方に設置した。測定した着地動作は高さ30cmの台から前方・後方・右側方・左側方へ片脚着地することとし,測定肢は全て右とした。着地動作時には視線は前方に保ち,上肢によるバランス保持の影響を少なくするために両上肢を胸の前で組むように指示した。まず,対象者は台上で足部を肩幅に広げた立位から片脚となり,片脚立位が安定してから検査者の合図により落下し,着地した。着地方向は前方,後方,右側方,左側方に10回ずつ実施した。着地成功・失敗の判定基準は2秒以内に静止できた施行を成功例,2秒以内に静止できなかった施行や着地後に足部の接地位置が変化した施行,遊脚側である左下肢を床につけてしまった施行を失敗例とした。各着地方向での失敗回数をカウントし,失敗動作を足底接地後2秒以内に静止できなかった施行(静止失敗群),着地後右足底の接地位置が変化した施行(足底離床群),遊脚側である左下肢を床につけてしまった施行(両脚接地群)の3パターンに分類した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は演者が所属する大学の倫理委員会の承認を得て実施した。研究内容について書面で説明し,同意を得た上で研究に参加頂いた。【結果】解析対象とした施行回数は1520回であった(4方向×10回×38名)。このうち,成功回数は775回(全試行の51.0%),失敗回数は745回(全試行の49.0%)であった。着地の方向別の失敗回数は左側方が最も多く210回,次いで右側方200回,後方182回,前方153回の順であった。パターン別では全方向とも足底離床群が最も多く,合計586回(失敗回数の78.7%),前方119回,後方144回,右側方150回,左側方173回であった。次いで多かったのが静止失敗群で合計118回(失敗回数の15.8%),前方25回,後方23回,右側方38回,左側方32回となった。両脚接地群は最も少なく合計41回(失敗回数の5.5%)であった。【考察】これまで我々が検討してきた先行研究では成功例のみを解析対象とし,失敗例は解析対象から除外してきた。しかし,今回の研究結果からも示された通り,片脚着地動作は約半数近くの施行で失敗する動作であることが明らかとなった。このことは片脚着地動作がスポーツ外傷の受傷原因となり得る動作であることを改めて説明する結果ではないかと考えている。また,今回の結果から,前後方向に比べ左右側方への着地動作で失敗していることが分かる。着地動作,特にドロップジャンプに関する先行研究では,前方への着地動作に関する解析がほとんどであり,本研究結果を踏まえると,今後は側方への着地動作に関する解析が重要と考える。失敗パターンでは足底離床群が約80%を占めており,体勢を保持または立て直すための動作が実施されており,スポーツ外傷の発生に関連する可能性が示唆された。【理学療法学研究としての意義】従来の動作分析では,解析にそぐわない条件,すなわち失敗例をデータ対象から除外する傾向があった。今回,改めて失敗例にスポットを当てたことで,今後の研究課題のヒントを得た点は非常な重要な意味を持つと考える。

2 0 0 0 OA 筋腱移行部及び腱骨移行部刺激の臨床における有用性

- 著者

- 祝 広孝 大通 恵美 大城 広幸 猿渡 勇 森川 綾子 野中 昭宏 古野 信宏 近藤 真喜子 坂田 光弘

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.Cb0480, 2012 (Released:2012-08-10)

【はじめに、目的】 我々は第44回学術大会において骨格筋の筋腱移行部に軽い圧迫刺激を加えることにより筋緊張抑制効果が得られることを報告した.同様の効果が腱骨移行部への刺激によっても得られることが確認され,それらを組み合わせて「筋腱移行部及び腱骨移行部刺激:Muscle tendon junction and Enthesis stimulation」(以下,MES)と称し臨床に用いている.MESは速効性に優れ,評価や治療場面で広く応用できる手技である.そこで今回,MESの実施方法を紹介すると共に足関節背屈可動域と肩関節外旋可動域及び屈曲可動域に対し前者は腱骨移行部,後者は筋腱移行部を刺激部位としてMESの効果を検証し,MESの臨床における有用性について報告したい.【方法】 MESの実施方法骨格筋の筋腱移行部もしくは腱骨移行部に対し,軽い圧迫刺激(圧迫力は筋腱移行部で1kg-3kg,腱骨移行部では0.5kg程度)を加える.筋緊張抑制に必要とする刺激時間は1秒-5秒程度であるが,関節可動域練習や筋力増強練習時においては刺激を持続しながら行うと効果的である. 対象検証1:足関節背屈可動域では成人15名(男性8名,女性7名,年齢31.9±9.0歳)30肢を対象に,検証2:肩屈曲・外旋可動域では成人17名(男性10名,女性7名,年齢31.6±8.7歳)のなかで,肩屈曲制限があり尚且つ外旋可動域に制限を有した24肢(右11肢,左13肢)を対象とし,各々MESを行うMES群とMESを行わないControl群(以下C群)に分けた(検証1:MES群15肢,C群15肢/検証2: MES群12肢,C群12肢).方法検証1)足関節背屈可動域へのMES効果(腱骨移行部を刺激部位に選択):MES実施肢位は仰臥位,下肢伸展安静位にて後脛骨筋停止腱の腱骨移行部(舟状骨後縁)及び短腓骨筋停止腱の腱骨移行部(第5中足骨底後縁)に対し,触れる程度の触圧刺激を同時に5秒間加え,MES実施前後で股・膝関節90°屈曲位での自動背屈可動域を1°単位で測定.C群についてはMES実施時の肢位にて5秒間の休憩を入れ休憩前後の角度を測定した.検証2)肩屈曲及び外旋可動域へのMES効果(筋腱移行部を刺激部位に選択):MES群における刺激肢位は仰臥位.肩屈曲120°-130°位で大円筋線維が広背筋停止腱に停止する筋腱移行部(腋窩後壁前面)に対し軽い圧迫刺激を5秒間実施.MES前後で端坐位での肩屈曲可動域を,仰臥位にて肩外転90°,肘屈曲90°での肩外旋可動域を1°単位で各々測定した.C群に関しては検証1と同様.統計処理には検証1,検証2共にMES(C群:休憩)前後の角度変化の比較にはWilcoxonの符号付順位和検定を,MES群とC群の角度改善率の比較にはWilcoxonの順位和検定を用いた.【倫理的配慮、説明と同意】 全ての対象者には事前に本研究の趣旨を十分に説明し,同意を得た上で実施した.【結果】 検証1)C群においては休憩前後の背屈角度に有意な差は認められなかったが,MES群においては,MES前24.8±7.4°,MES後28.4±6.4°と有意な差を認めた(P<0.01).またC群との角度改善率の比較においてもMES群で有意な差(P<0.01)が認められた.検証2)C群においては休憩前後の肩外旋可動域及び屈曲可動域の角度に有意な差は認められなかったが,MES群においては,肩外旋可動域でMES前74.3±7.8°,MES後86.6±7.0°,肩屈曲可動域でMES前144.8±6.9°,MES後154.5±7.3°と両可動域で有意な差を認めた(P<0.01).またC群との角度改善率の比較においても外旋・屈曲可動域各々でMES群に有意な差が認められた.【考察】 ストレッチングの筋緊張抑制効果として知られるIb抑制は筋腱移行部に存在するゴルジ腱器官(以下GTO)からのインパルス発射に起因する.GTOはその発射機序より筋腱移行部の圧迫刺激による変形によってもインパルスを発射する可能性があり,大円筋の筋腱移行部への刺激による可動域改善にはIb抑制の関与が推測される.腱骨移行部刺激による効果については,多くの筋が腱骨移行部またはその間近まで筋線維を有することが知られており,それらの筋においてはGTOの働きが関与していると思われる.しかし今回刺激部位とした後脛骨筋や短腓骨筋停止腱の腱骨移行部については筋線維の存在は確認されておらず,今後その機序の解明に努めていきたい.【理学療法学研究としての意義】 MESは解剖学的知識と触察技術を用いて触れる行為そのものに目的を持たせた手技であり,本研究によって理学療法士の技術向上に寄与できればと考える.