1 0 0 0 OA モウソウチク・マダケの侵入がスギ・ヒノキ人工林の水分生理状態に及ぼす影響

- 著者

- 今治 安弥 上田 正文 和口 美明 田中 正臣 上松 明日香 糟谷 信彦 池田 武文

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.3, pp.141-146, 2013-06-01 (Released:2013-07-25)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 3 4

タケが侵入したスギ・ヒノキ人工林の衰退・枯死原因を検討するため, 水分生理的な観点から調査した。モウソウチクあるいはマダケと木-竹混交林となったタケ侵入林に生育するスギ・ヒノキのシュートの日中の水ポテンシャル (Ψwmid) は, タケ未侵入林に生育するスギ・ヒノキよりも低くなる傾向があった。タケ類のΨwmidは, スギ・ヒノキよりも著しく低い値を示したが, モウソウチクのシュートの夜明け前の水ポテンシャル (Ψwpd) はほぼ0となり, 夜間の積極的な水吸収を示唆した。さらに, すべての調査地でタケ類の根密度はスギあるいはヒノキよりも5∼14倍程度高かった。タケ侵入林のスギでは, Ψwmid はシュートの細胞が圧ポテンシャルを失うときの水ポテンシャルと同程度の値を示した。これらの結果は, タケ侵入林に生育するスギ・ヒノキは, 地下部の競争によってタケ未侵入林のスギ・ヒノキよりも水不足状態になることがあり, それらの中には, シュートの細胞が圧ポテンシャルを失うほど厳しい水不足状態に陥っている場合があることを示唆した。

1 0 0 0 マテバシイ樹冠における1枚の葉の代表性について

<B>はじめに</B>樹木は,多数の同じような形をした葉(個葉)によって構成されている。個葉は,その機能的な独立性のため,測定や解析の最小単位として扱われることが多い。しかし,ここで問題になるのは,多くの場合,一枚一枚の葉の機能的なバラつき不明であり,実質的な蒸散・生産能力評価が難しいことである。樹冠において,光合成・蒸散量のある時間における単葉ごとの違い,あるいは樹冠の位置による違いは大きい。その一方で,久米ら(2002)は,数枚の単葉の光合成の日平均値を用いることによって,単木レベルの樹冠蒸散量を高い精度で推定した。このことから,単葉が示す分散特性には時間や位置に依存した特殊性が存在することが伺われるが,理論的根拠は示されていなかった。そこで,樹冠における蒸散・光合成のばらつきを,年間の観測データから解析し,その特性を抽出し,樹冠における1枚の葉がどの程度の代表性を持つのかを明らかにし,何故数枚の単葉の光合成の日平均値によって,樹冠蒸散量を高い精度で推定できるのかを明らかにした。<BR><B>方法</B>対象林分は,九州大学福岡演習林のマテバシイ人工林(22年生)で,平均樹高は9mである。この林分には1998年に微気象観測用と樹冠観察用の2つの観測タワーが建設され,微気象観測用タワーでは,日射・長波放射・気温・相対湿度・風速が高さ別に10分間隔で測定されており,林内には林内雨・樹幹流・土壌水分・樹液流測定用ヒートパルス装置などが測定・設置されている。この樹冠観察用タワーを用いて,マテバシイの樹冠の個葉の光合成・蒸散速度の日変化を2000年7月から2001年7月まで,LI-COR LI-6400を用い,晴天日に10回(日)測定した。測定は,光量子入射量(PAR),CO2濃度,葉面飽差,葉温などが,実際の環境条件にできるだけ近くなるように調節し,葉面の位置や方向の違いが反映されるようにした。樹冠を上層と下層の2層に分け,それぞれの層で3つの別の枝についている葉を,朝から夕方まで1時間から2時間おきに測定した。そして,葉の本来持っている光合成能力のバラツキを測定するために,2001年7月初旬に樹冠頂部で5本の別の樹の枝に付いている葉について,葉内CO2濃度(Ci)と光合成速度(A)の関係(A-Ci曲線),またPARと光合成速度(A)の関係(A-PAR曲線)を測定した。<BR><B>結果及び考察</B> 2000年7月に,樹冠最上層の葉において,A-Ci曲線と,A-PAR曲線を測定した結果,異なる樹木の枝につく葉の間のバラツキは非常に小さかった。従って,個々の葉が本来持っている潜在的光合成能力には大きな差がない。ところが,野外の日変化の過程,特に夏季の晴天日においては,光合成の日中低下の影響で,この関係から大きく外れ,潜在的光合成能力を元にした光合成-蒸散モデルが,夏季においては上手く適合しなかった(過大評価する)。このことは,ペンマン-マンティース式による蒸散量の計算結果との比較においても示された。<BR> ある時間における光合成・蒸散速度の個葉間のバラツキは比較的大きい。これは,(1)葉の向きが様々であり,その位置によってある時間における光の当り方が大きく異なること,(2)午前中に強光が当っていた葉では,午後には光合成の日中低下の影響で午前中に光が当っていなかった葉よりも光合成速度が低下することなどが原因として挙げられる。それにもかかわらず,野外で一日を通して1__から__2時間おきに測定したデータから求められた光合成・蒸散速度の平均値,あるいは日積算値では,個葉間のバラツキは年間を通して小さかった。この理由は,(1)樹冠上部においては,どの位置の葉も太陽の移動のために1日に当る光の量にはあまり大きな差がないこと,(2)日中低下が生じる葉でも,午前中にはかなりの量の光合成を行っており,午後の低下の影響があまり大きくならないこと,(3)樹冠下部においても,日光合成量は上部からの積算葉面積指数の増加に伴ってほぼ同じように減少し,樹冠の同じ層に位置する葉同士では日平均値のバラツキは小さいためであることがわかった。<BR> これらの結果は,マテバシイの樹冠において,一枚の葉の代表性は高く,同時に多くの葉をたくさん測定するよりかは,少数の葉を1日を通して測定するほうが,実際の光合成蒸散量の推定には有効であると同時に,その精度にもかなり信頼性が置けるものであることを示している。また,樹冠内のいくつかの異なった高さ(異なった積算葉面積指数)の位置で測定すれば,より高い精度の推定値を得ることができるであろう。<BR>

1 0 0 0 ナラ類の樹液流出がカシノナガキクイムシの繁殖に及ぼす影響

- 著者

- 小林 正秀 衣浦 晴生 野崎 愛

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.115, pp.I02, 2004

カシノナガキクイムシ(以下、カシナガ)が穿入したナラ類の生立木が枯死するのは、カシナガが樹体内に病原菌を持ち込むためと考えられている。海外でも生立木に穿入するナガキクイムシ類が知られており、カシナガと同様に病原菌のベクターになっていると疑われている種類もいる。しかし、ナガキクイムシ類は、一般に衰弱木や枯死木に穿入し、生立木に穿入しても樹液によって繁殖に成功することはほとんどない。カシナガでも、樹液が繁殖阻害要因になっていると推察されているが、樹液が繁殖に及ぼす影響を調査した事例はない。そこで、穿入孔からの樹液流出の有無とカシナガの羽化脱出数を同時に調査した。2.方 法 京都府和知町仏主の被害地(以下、和知調査地)と京北町米々谷の被害地(以下、京北調査地)で調査を行った。2003年6月17日、和知調査地のコナラ20本とミズナラ6本の穿入孔に、また6月21日、京北調査地のコナラ2本とミズナラ15本の穿入孔にチューブ式トラップ(図)を設置した。 トラップの設置は、調査木の地上高1mまでの樹幹部の穿入孔を調査し、穿入孔数が20孔以上の場合には20個のトラップを、20孔未満の場合には10個のトラップを設置した。ただし、和知調査地の調査木は、2002年6月上旬に、樹幹表面の穿入孔の有無によって穿入履歴の有無を確認し、穿入履歴がある調査木には、穿入孔数の多少にかかわらず、10個のトラップを設置した。 7月11日、フィルムケース内に入れたティッシュペーパーの変色の有無によって、穿入孔からの樹液流出の有無を確認した。また、7月11日_から_11月12日まで2週間ごとにトラップ内に脱出したカシナガ成虫を回収して雌雄別に数えた。3.結 果 穿入孔からの樹液流出とカシナガ脱出状況を表に示す。樹液を流出している穿入孔の割合は、穿入後に生存した樹木(以下、穿入生存木)の穿入孔のほうが穿入後に枯死した樹木(以下、穿入枯死木)の穿入孔よりも有意に高かった。 カシナガの脱出が確認された調査木の割合は、穿入枯死木(9本中7本)のほうが穿入生存木(34本中3本)よりも有意に高かった。また、脱出が確認された穿入孔の割合も、穿入枯死木の穿入孔のほうが穿入生存木の穿入孔よりも有意に高かった。脱出が確認された穿入孔あたりの脱出数は、穿入生存木(平均102.5頭)のほうが穿入枯死木(平均48.3頭)よりも有意に多かった。 脱出が確認された穿入孔の割合は、樹液を流出していない穿入孔(243孔中47孔)のほうが樹液を流出している穿入孔(387孔中14孔)よりも有意に高かった。しかし、脱出が確認された穿入孔あたりの脱出数は、樹液を流出している穿入孔(平均62.8頭)と流出してない穿入孔(平均69.3頭)との間に有意差がなかった。4.考 察 穿入生存木からのカシナガ脱出数は少ないとする報告が多く、今回も同様の傾向が認められた。樹液を流出している穿入孔では、脱出がなく繁殖に失敗している穿入孔の割合が高かったことから、樹液が繁殖阻害要因であり、穿入生存木からの脱出数が少ないのは、穿入生存木の樹液流出量が多いためと考えられる。 穿入孔あたりの脱出数は、平均2_から_20頭とされている。これに比較して、今回の穿入孔たりの脱出数は多く、最高337頭が脱出した。特に、穿入生存木の穿入孔からの脱出数が多かったが、これは、穿入生存木では樹液によって繁殖に失敗する穿入孔の割合が高いため、一旦繁殖に成功した穿入孔は種内競争の影響が少なく、広い繁殖容積が確保されたためと推察される。 ヤツバキクイイムシが青変菌と共生関係を結んで針葉樹生立木を衰弱または枯死させるのは、生立木に穿入しても樹脂などの防御物質による抵抗を受けて繁殖できないため、青変菌によって樹木を弱らせ、キクイムシ類が利用可能な状態にするためとされている。ナラ樹の樹液は、針葉樹の樹脂と同様の防御物質であり、R. quercivoraは青変菌と同様に、その防御を突破する役割を担っていると推察される。

1 0 0 0 県産材利用の現状と課題

- 著者

- 窪江 優美 関岡 東生 宮林 茂幸

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.124, 2013

都道府県において産出される木材を地域毎に定められた制度によって認証する取り組みが盛んになりつつある。こうした認証制度は、産地・品質・合法性・安全性を一定水準で保証し、県産材という付加価値を有するブランド材とすることを目的とするものが多い。こうしたことから都道府県および認証団体を対象として県産材認証制度の現状と意識に関する調査を行った。その結果、認証制度の有無と活用・PR方法・県産材の今後についての現状が明らかになり、各都道府県とも制度の普及は一定の成果を挙げているという結果が得られた。県産材利用の取り組みは県内を中心に行われ、県外への拡大は活発ではない傾向にある。将来的に国産材の利用拡大や普及を考えた場合、県外への普及を促進しなければ、都道府県内での木材需給体制には限界が生じてくる。また、県産材や地域材は用語としても極めて多様に定義されおり、県境を越えた展開を阻むものとなっている現状も明らかとなった。以上のことから、県産材および地域材の定義を明確にしていくことともに、県産材・地域材認証の連携を考慮した流通のあり方を検討することが課題である。

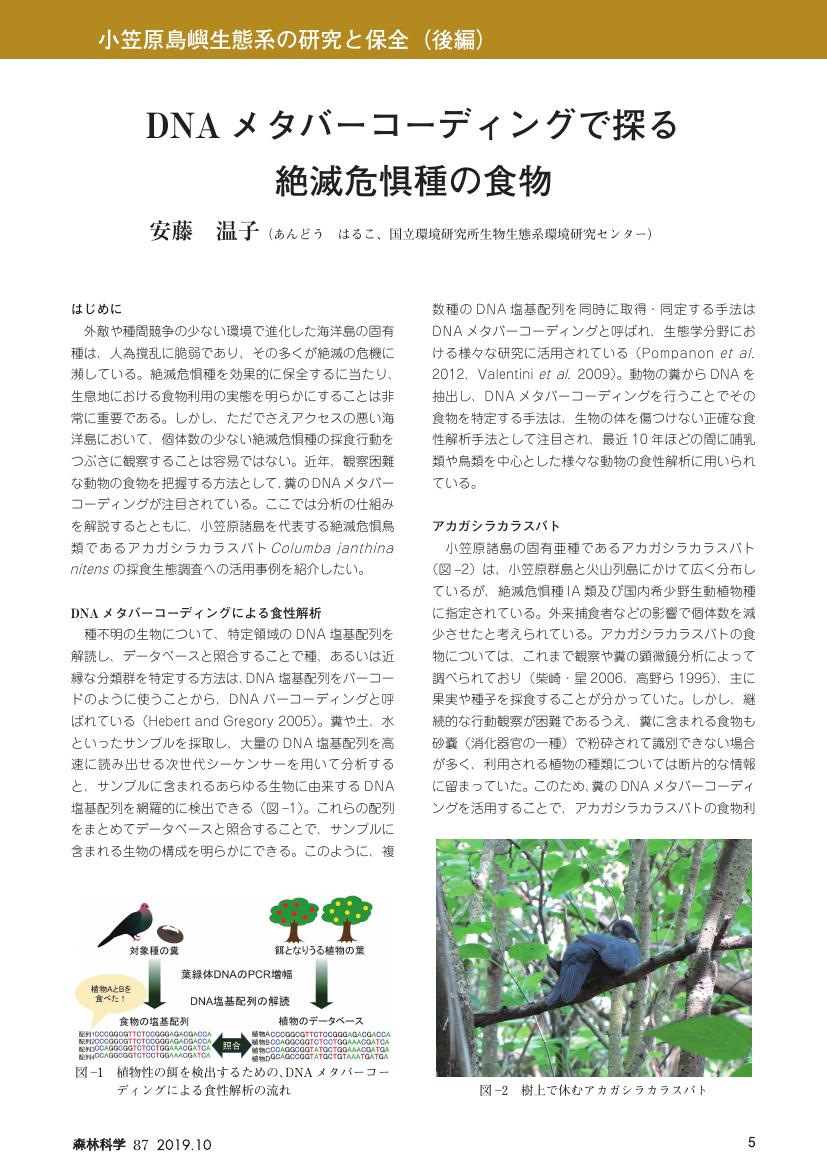

1 0 0 0 OA DNAメタバーコーディングで探る絶滅危惧種の食物

- 著者

- 安藤 温子

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 森林科学 (ISSN:09171908)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, pp.5-7, 2019-10-01 (Released:2019-10-25)

- 参考文献数

- 10

- 著者

- 伊藤 かおり 井上 公基 石垣 逸朗

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.114, pp.214, 2003

1. はじめに 健全な森林や良質の木材を育成するためには、森林施業が不可欠である。また、林道を開設し森林施業を効率的に進める必要がある。しかし、林道開設にともなう伐採は、その周辺の水辺林の機能が損なわれている場合もある。また林業地帯では、河川の水際までスギ・ヒノキなどの針葉樹が植林され、水辺本来の植生が失われつつある。 水辺林の機能には、日射の遮断や倒木の供給、落葉・落下昆虫の供給、野生動物の生息環境の提供などがある。本研究では、林相の違いによる水辺林の機能を評価するために、広葉樹流域と針葉樹流域における、水温・水質・一次生産量・水生生物の種数を測定し、両者の比較検討を行った。2. 調査地概要 本調査地は、最上川支流である山形県村山市の樽石川の支流(T)と千座川の支流(S)を対象にした。Tの流域面積は141.5haであり、そのうちの97%が広葉樹林で占められている。渓畔域は、主にトチノキ・カツラ・モミジなどの樹種で構成され、それ以外はブナ林である。河川勾配は21.3%である。一方、Sの流域面積は79haであり、そのうち99%が針葉樹で占められており、河川の水際までスギが植林されている。河川勾配は6.7%である。3. 方法 T・Sの両支流にそれぞれ4ヶ所の測定地点を250m間隔毎に設置し、上流よりT1,T2,T3,T4とS1, S2,S3, S4とした。測定は2002年7月28日~12月3日の118日間行った。水温は、これら8地点で1時間間隔にエスペック社製のサーモレコーダーミニRT__-__30Sに記録した。また、日照はT3,T4とS3,S4とT3,S3の河岸から林内20mの地点で、アレック電子株式会社製のWin MDS-Mk V/Lを用い10分間隔で計測した。水面に投影される樹幹は、水温・クロロフィル量・水生生物に影響するとの考えから、河川水面に投影される樹幹投影面積をT4とS4の地点より上流に向かって50m間隔ごとに樹幹開空度を測定し、河川水面への投影面積を算出した。そして、3区間における被覆面積の平均値を算出した。一方、一次生産量として、付着性藻類を採取した。採取方法は、河川内の石を取り5cm四方に付着している付着性藻類をブラシで擦り採取した。クロロフィル量の分析は吸光光度計でおこなった。水生生物は50cm立方のコドラートを用いて採取し、同定した。クロロフィルと水生生物の採取日は、開葉期にあたる7/27__から__29,8/20・21・25と落葉期にあたる10/17__から__19,12/2__から__4の12日間とした。クロロフィルと水生生物の採取場所は、前述した3区間の投影箇所と非投影箇所である。また、河川全体のクロロフィル量と水生生物の種数は、3区間にて採取したクロロフィル量と水生生物の種数に投影面積もしくは非投影面積を乗じて求めた。水質測定は、河川ごとに設定した4地点にて採水した。採水は、クロロフィルと水生生物の採取日と同日の平水時におこなった。分析は、吸光光度計と液体クロマトグラフィーを用いて行った。4. 結果と考察水温と投影割合の関係を図__-__1に示した。Tの水温変化は、T1,T2間とT3,T4間で上昇しているが、T2,T3の間で低下している。水温低下を促した区間の投影割合は54%であった。一方、Sの水温変化は、途中区間で水温が低下することなく、S1からS4にかけて徐々に水温が上昇している。水温上昇が生じた区間の投影割合は31__から__33%であった。また、平均水温はTが12.2℃、Sが13.8℃であった。水生生物数はTで46586匹、Sで20804匹であり、TはSの2.2倍であった。また、採取した種類と区間別の採取数については両支流とも大きな差はみられなかった。水生生物数と河川の投影面積の関係については図__-__2に示した。投影箇所と非投影箇所にて採取した水生生物数は、いずれも投影割合が大きい程増加していた。しかし、投影割合が低下すると両箇所の水生生物数も減少していた。以上の結果から、広葉樹の多いTは水温の低下や水生生物が生息しやすい環境を形成していることがわかった。今後は、水温上昇の抑制を促す水辺林の規模を定量的に測定し、水辺域での森林伐採による水温上昇や、水生生物の減少を緩和する水辺林の規模を算出する必要がある。

1 0 0 0 OA ササ型林床を有するナラ類集団枯損被害林分の林分構造

- 著者

- 伊東 宏樹 衣浦 晴生 奥 敬一

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.2, pp.84-87, 2011 (Released:2011-06-22)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 7 7

丹後半島に位置するナラ類集団枯損の被害跡の広葉樹林において, その現況を調査した。調査地の林床はチマキザサが優占しており, これが更新阻害要因となっていることが予想されたが, 実際, ナラ類集団枯損の被害を受けたミズナラを含めて高木性樹種の小径木や稚樹は少なかった。胸高直径10 cm未満の小径木自体は多かったが, その樹種はリョウブ・オオカメノキ・ヤマボウシ・クロモジ・ユキグニミツバツツジ・ハイイヌガヤなどであり, ヤマボウシのほかは亜高木および低木性樹種であった。胸高未満の階層でも高木性樹種は少なかった。以上の林分構造から, 現状ではミズナラを含む高木性樹種の更新は困難になっており, 少なくともチマキザサの一斉開花枯死が発生するまでは現状のような林相が継続するものと予想された。

1 0 0 0 学習塾が実施する自然体験活動の教育的・経営的効果

- 著者

- 吉岡 敦之 井倉 洋二

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.126, 2015

自然体験活動は、しばしば少年自然の家などの公的機関やNPO法人などの非営利団体によって実施されるが、営利企業である学習塾が行っている例もある。学習塾が自然体験活動を実施するということは、本業である教育面、あるいは経営面で活かされる企業戦略であるとも考えられる。そこで、本研究では、実際に自然体験活動を取り入れている大手学習塾E社社員に対して聞き取り調査を行い、得られた内容から考察できる教育的・経営的効果をまとめた。九州でトップレベルの進学率を誇るE社は、1979年の創業以来、社会で自立できる子どもを育てるという教育理念に基づき自然体験活動を実施している。2012年から有限会社Y社と提携し、Y社の農園で通年の自然体験活動を開始した。この自然体験活動を通して、目の前の問題に対して工夫して効率化を図る問題解決能力や、団体行動での成功体験による積極性の向上といった直接的効果に加え、日常の教室においても、学習意欲の向上、体験を通した学習内容のイメージ化といった面で教育的効果がみられることが分かった。また、経営的効果としては、外部からのイメージアップや、保護者の高い評価などに繋がることが分かった。

1 0 0 0 国立公園の経済評価

- 著者

- 栗山 浩一 庄子 康 柘植 隆宏

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.129, 2018

<p>近年,複数の地域で国立公園指定や世界遺産登録が続いている。国立公園指定については,2014年3月慶良間諸島,2016年9月やんばる,そして2017年3月奄美群島国立公園が新たに指定された。一方,世界遺産については2013年に富士山が世界文化遺産に登録され,現在は奄美・沖縄が世界自然遺産への登録を目指している。こうした国立公園指定や世界遺産登録により観光地としての魅力度が高まり,観光客数が増加することが期待されている。本研究では,国立公園指定の前後の観光客の変化を分析し,国立公園指定が観光価値にどのように影響するのかを分析する。全国の一般市民を対象に国立公園の利用についてアンケート調査を2013年から継続して実施し,国立公園指定の前後における公園利用の変化をトラベルコスト法により分析した。その結果,国立公園の指定直後には影響は少ないものの,翌年から観光価値が上昇することが示され,国立公園指定が観光価値に大きな影響をもたらすことが分かった。また国立公園指定は指定された地域だけではなく,周辺の国立公園にも影響することが示された。この分析結果をもとに国立公園の魅力度を改善するための今後の課題について議論する。</p>

1 0 0 0 世界遺産登録の経済分析−疑似実験アプローチによる評価−

- 著者

- 栗山 浩一 庄子 康 柘植 隆宏

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.127, 2016

2013年6月,富士山が世界文化遺産に登録されたが,富士山の世界遺産登録は富士山のある富士箱根伊豆国立公園の観光利用に影響を及ぼす可能性がある。そこで,富士山が世界遺産に登録される前後の2012年から2014年の全国の国立公園の訪問行動を分析し,世界遺産登録が各国立公園の訪問行動にもたらした影響を評価することで,世界遺産登録の経済価値を分析する。過去1年間の国立公園の利用回数をたずねるアンケート調査をWeb調査により3年間実施した。3年間累計で7373人から有効回答が得られた。この訪問データをもとにクーンタッカーモデルを用いて分析したところ,富士箱根伊豆国立公園の訪問価値は2012年では一人あたり平均3736円,2013年では7326円,2014年では8218円と上昇傾向にあった。この訪問価値のうち世界遺産登録による影響をDifference-in-Difference推定量を用いて計測したところ,世界遺産登録価値は2013年では2621円に対して2014年では4281円と上昇し,2014年の訪問価値のうち約半分が世界遺産登録の効果であることが示された。

1 0 0 0 山岳地における混雑情報提供による登山者への影響

- 著者

- 愛甲 哲也 山本 清龍 中島 泰

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.131, 2020

<p> 自然観光地では、利用者の集中による自然環境と利用体験への影響が問題視されている。山岳地では、植生の荒廃、土壌浸食、し尿処理、混雑への対策が必要とされる。自然環境への配慮、体力や力量に見合ったルート選択、混雑の回避などを促すため、様々な情報提供が行われており、効果的な手法、手段の検証が必要である。</p><p> 富士山では、収容力の研究を経て、登山者数の目安を設定した。週末や祝日の混雑を平準化するため、登山者が集中する日、時間帯、ルートを推測した「混雑予想カレンダー」を、ウェブサイト、登山雑誌、パンフレットなどで周知している。</p><p> 本研究では、混雑予想カレンダーの認知度と、登山者の行動への影響を検証した。2017年と2018年の登山シーズン中に、山梨県と静岡県によって行われたアンケート調査への登山者の回答を分析した。その結果、混雑予想カレンダーを見た登山者は約3分の1で、富士登山オフィシャルサイトが最も多かった。カレンダーを見た登山者の約2割が、登山予定を変更しており、一定の効果がみられた。さらに協力者を増やすには、周知方法や登山者の理解を促す仕組みの検討が必要である。</p>

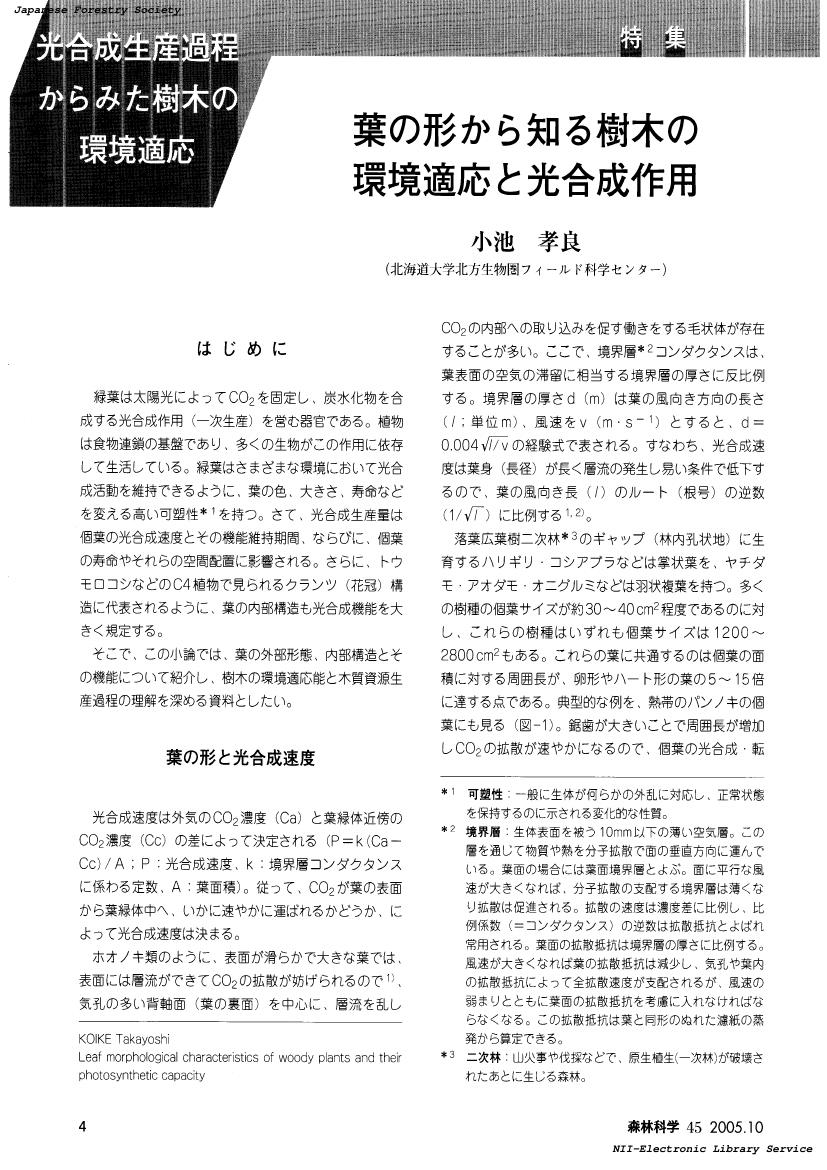

1 0 0 0 OA 葉の形から知る樹木の環境適応と光合成作用

- 著者

- 小池 孝良

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 森林科学 (ISSN:09171908)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.4-10, 2005-10-01 (Released:2017-07-26)

- 被引用文献数

- 1

<p> クワガタムシ科の雌成虫は腹部末端付近に菌嚢を持ち、その中に種々の微生物が存在することが明らかになっている。中でも白色腐朽材食性のクワガタムシは分類群に特異的なキシロース発酵性の共生酵母(<i>Scheffersomyces</i>属)を保持している。 演者らは、日本産ルリクワガタ<i>Platycerus</i>属全10種15分類群の各地の個体群から共生酵母を分離した。ルリクワガタ属の遺伝的距離と共生酵母の遺伝的距離をpartial Mantel testによって比較したところ、ホストのクワガタの遺伝的距離および共生酵母の遺伝的距離はそれぞれ産地の地理的距離と有意に相関していた。また、地理的距離の影響を除去すると、共生酵母の遺伝的距離とホストのクワガタの遺伝的距離は有意に相関していた。また、クワガタの系統樹と共生酵母の系統樹は完全に一致しているわけではなかった。これらのことから、日本産ルリクワガタ属とその共生酵母は、完全ではないものの、共進化していることが明らかになった。本講演ではこれらの進化プロセスやその要因に関する仮説を解説する。</p>

1 0 0 0 養蜂業による樹木蜜源の利用実態―北海道における多様性と地域性―

- 著者

- 真坂 一彦 佐藤 孝弘 棚橋 生子

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.124, 2013

養蜂業による北海道での蜜源植物の利用実態について,北海道養蜂協会が毎年集計している「みつ源等調査報告書」をもとに分析した。主要な蜜源植物は,蜂蜜生産量が多い順に,ニセアカシア,シナノキ,クローバー,キハダ,アザミ,ソバ,そしてトチノキの7種である。これら7種の蜂蜜生産量に占める樹木蜜源の割合は約70%で,これに森林植生であるアザミを加えると80%弱にのぼり,森林が蜜源域として大きく貢献していた。地域性を評価するため,振興局(支庁)ごとに蜜源植物の利用状況についてクラスター分析したところ,太平洋型,オホーツク型,道北型,道央型,そして道南型と,北海道の地理的区分に対応した5群に分類された。シナノキとキハダについて,各樹種の蓄積とそれらを対象にした蜂群数の関係をみたところ,蓄積が多い地域ほど蜂群数も多い傾向が認められた。各地域の主要7蜜源植物の多様性と全蜂群数のあいだには有意な相関関係があり,蜜源植物が多様な地域ほど生産性が高いことが示唆された。

- 著者

- 真坂 一彦 佐藤 孝弘 棚橋 生子

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.1, pp.15-22, 2013

- 被引用文献数

- 3

養蜂業による北海道での蜜源植物の利用実態について, 北海道養蜂協会が毎年集計している「みつ源等調査報告書」をもとに分析した。主要な蜜源植物は, 蜂蜜生産量が多い順に, ニセアカシア, シナノキ, クローバー, キハダ, アザミ, ソバ, そしてトチノキの7種である。これら7種の蜂蜜生産量に占める樹木蜜源の割合は約70%で, これに森林植生であるアザミを加えると80%弱にのぼり, 森林が蜜源域として大きく貢献していた。地域性を評価するため, 振興局 (支庁) ごとに蜜源植物の利用状況についてクラスター分析したところ, 太平洋型, オホーツク型, 道北型, 道央型, そして道南型と, 北海道の地理的区分に対応した5群に分類された。シナノキとキハダについて, 各樹種の蓄積とそれらを対象にした蜂群数の関係をみたところ, 蓄積が多い地域ほど蜂群数も多い傾向が認められた。各地域の主要7蜜源植物の多様性と全蜂群数の間には有意な相関関係があり, 蜜源植物が多様な地域ほど生産性が高いことが示唆された。

林業上重要である樹幹の曲がりや傾きを簡単に測定できるようにするためにポケットコンパスに着目して簡便な測定法を提案した.方法はつぎのとおりである.立木の曲がりや傾きが良く見える場所にコンパスを水平に設置して、測定対象木とコンパスとの水平距離を測った.樹幹のある高さの中央部を視準して、コンパスの黒針が指し示す方位角を0.25°刻みで読み取った. 測定高は,仰角が最大44°までとし,俯角は木の根元までで,それぞれ2°刻みで読み取った.測定対象木は高知大学農学部内の造園木であるアベマキ、ラカンマキ、クス、ナギなどの計28本と愛媛県久万町のヒノキさし木品種である東山1号桧、東山3号桧の親木などの計38本である.コンパスでの測定結果として、造園木では特徴のある樹幹の曲がりや傾きをみた目に近い形で的確に表現することができた.ヒノキ植林木については,みた目では極めて通直に見える立木でも樹幹にゆれや傾きが観察された.この測定法の長所と短所について簡潔にまとめた.コンパスを使った簡便な方法でも,眼では確認しにくい立木の曲がりや傾きを表現できた.今回測定した造園木や植林木の中には,根元から梢端に至るまで真直ぐで水平面に垂直に立っているような樹木は1本もないことが明らかになった.コンパスを使った測定精度は必ずしも高くはないが、現場の人誰でもが立木の曲がりや傾きを簡便に測定できるので有益である.

1 0 0 0 OA 休耕田を活用した無花粉スギコンテナ苗の省力的な水耕栽培技術

- 著者

- 斎藤 真己

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.4, pp.270-276, 2020-08-01 (Released:2020-11-26)

- 参考文献数

- 14

無花粉スギ苗の増産体制を強化するため,水稲農業とタイアップし,休耕田を活用したコンテナ苗の水耕栽培を行った。農業用水をかけ流しにした休耕田に水深5 cm程度の育苗プールを造成した後,2年生のコンテナ苗を5月から10月までこのプールにつけて育苗した。その結果,生存率は98%程度と高く,成長量も従来のハウス栽培よりも大きいことが明らかになった。また,海沿いと中山間地域の休耕田で育苗試験を行った結果,両者ともに順調に生育したことから,本研究で行った水耕栽培法は水田のある地域であれば広い範囲で実施できると考えられた。水耕栽培した苗を造林地に植栽しても,活着率や成長量は従来のハウス栽培した苗と差がなかった。これらのことから,水耕栽培法は休耕田にコンテナ苗を浸けておくだけの簡便な手法であり,ビニールハウスや自動散水装置も不要なため,省力的かつ低コストな育苗法なると考えられた。

1 0 0 0 耕耘と石灰施肥が樹木の細根動態と菌根形成に与える影響

- 著者

- 田中(小田) あゆみ 野口 享太郎 古澤 仁美 木下 晃彦 仲野 翔太 小長谷 啓介 山中 高史 水谷 和人 柴田 尚

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.129, 2018

<p>トリュフは外生菌根性のきのこで,食用価値が高く,日本国内での栽培技術確立が求められている.欧米では,土壌pHが高く,攪乱後の土壌でトリュフ生産が増加することが知られているため,本研究では樹木に耕耘と石灰施肥を行い,細根生産量や外生菌根の形成率の変化を調べた.調査地は,山梨県のクリ林と茨城県のクヌギ林の2カ所とし,2016年春に3m×3mの処理区を設置した.山梨では1本の調査木の周囲に施肥区と対照区を隣り合わせに設置し,茨城では施肥区と耕耘区,対照区をそれぞれ独立に設置した.施肥区には約20t/haのてんろ石灰を2-3回に分けて散布した.細根生産はイングロースコア法により求め,根のスキャン画像について画像解析ソフトウェア(WinRHIZO)により総細根長や比根長を求めた.その結果,石灰施肥により細根生産量と比根長,根端数が増加し,菌根形成率も高まる傾向が認められた.しかし,これらの傾向は樹種や試験地間で異なった.また,耕耘処理は樹木の細根生産量や形態に大きな影響を与えなかった.以上より,てんろ石灰施肥による土壌養分量の増加は,樹木細根の量を増やし,トリュフをはじめとする外生菌根の形成を促進する可能性が示唆された.</p>

- 著者

- 杉浦 克明 原崎 典子 吉岡 拓如 井上 公基

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.1, pp.43-49, 2014

- 被引用文献数

- 5

本研究は児童の知っている樹木に焦点をあて, どれくらい, どのような樹種名を思いつき, どのように知ったのかを分析することを目的とした。調査は, 神奈川県藤沢市の市立小学校5校の4年生440名の児童を対象に, どのような樹種名を思いつき, 何をきっかけに知ったのかを把握するために, 思いつく樹種名の記入と, その樹種名を知った理由についてのアンケートを実施した。五つの小学校の児童が回答した上位20種をみると, サクラやモミジ等の樹種名であった。これらの回答された樹種名は, 「校内」, 「公園」, 「道」をきっかけに知った児童が多かった。つまり, 学校, 公園, 近くの道にあることで樹種名が認識されており, 児童の周辺環境が影響を与えていると考えられる。それ以外の樹種名では, リンゴ, ヤシ, ブドウ, バナナ, ナシなど小学校周辺ではみられない食用となる果実がなる樹種名が多かった。身近ではみられないこれらの樹種名を知る要因に, テレビの影響も考えられる。また, 授業で習ったため知ったと回答された樹種名もあった。以上のことから, 樹種名を知るきっかけとして校内や公園の環境, 授業等での教育, テレビが影響を与えている可能性が考えられた。

1 0 0 0 OA 森林の放射性セシウム汚染と渓流魚への影響

- 著者

- 岡田 直紀 渡辺 政成 井出 茂 須山 敦行

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース 第126回日本森林学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.850, 2015 (Released:2015-07-23)

福島県双葉郡の木戸川および富岡川の水系において採取したヤマメ,イワナと水生昆虫の放射能を調べた.調査地は福島第一原発から南西20-25 kmの範囲にある。魚は2014年6月に,昆虫は6月と7月に採取し,乾燥,粉砕後,Ge半導体検出器を用いて134Csと137Csのγ線を計測した.木戸川本流のヤマメ(n=42)とイワナ(n=16)の測定平均値は134Csと137Csの合計でそれぞれ183,219 Bq/kg乾重の値を示した.生重換算ではおおむね100 Bq/kgを下回っていた.集水域にホットスポットをもつ支流の魚では放射性セシウム濃度が高く,最も高かった戸渡川のヤマメとイワナ全体(n=15)の平均値は538 Bq/kg乾重を示した.水生昆虫は測定に十分な量を採取することが難しかったが,測定できたカワゲラ,ガガンボ,ヘビトンボでは137Csが120-440 Bq/kg乾重の範囲にあった.しかし,魚の胃内容物を調べると水生昆虫の他に陸生の甲虫,アリなどが多数見られ,こうした陸生昆虫を通じた放射性セシウムの濃縮の可能性が示唆された.また,魚の体重と放射性セシウム濃度には弱い正の相関が見られ,体サイズによる餌の違いが示唆された.