1 0 0 0 OA 相続時調査データによる相続と空き家発生との関係分析

- 著者

- 阿部 くらん 藤巻 米隆 小西 弘樹 宇佐美 朋香 大澤 義明

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.1109-1116, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 22

国土交通省の平成26年度調査によると,空き家の半数以上が相続によって発生しているという.深刻化する空き家問題に対処するため,本稿では相続データを体系的に整理し,日本国内で相続がどの程度空き家を発生させているかを空間的に分析することを目的とする.まず,潜在的な空き家の発生率と,全国の空き家調査で示される現在の空き家率の関係を明らかにする.次に,相続属性に関して,クロス分析やロジスティック回帰分析を行い,空き家を発生させやすい相続と建物の特性を把握する.

1 0 0 0 OA ステークホルダ分析を用いた社会実装教育のマネジメント

- 著者

- 津田 尚明

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.55-61, 2016 (Released:2017-02-15)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 2

Participation in collaborative projects is regarded to be one of the necessary activities for universities and colleges. Furthermore, participation of students in such projects is expected to be effective from the view of an engineering design education and social implementation education. Collaborative projects are usually carried out by several stakeholders, and they are required to be managed properly based on their interests. However, they tend to be managed by trial and error, because each stakeholder has different circumstances and different purposes. In this paper, stakeholder analysis was introduced and applied to two social implementation education projects that were carried out in the author's college. One is a management of a lecture where a speaker was invited from another college, and the other is a management of developing a mascot robot for a regional festival. The results from the stakeholder analysis and the author's cognition were compared. As a result, it was confirmed that the stakeholder analysis has a potential capability of a management of projects of social implementation education.

1 0 0 0 OA 公民的分野における経済概念の説明の実態 中学校の社会科教員へのアンケート調査からの考察

- 著者

- 金子 浩一

- 出版者

- 経済教育学会

- 雑誌

- 経済教育 (ISSN:13494058)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.36, pp.129-139, 2017 (Released:2018-08-10)

筆者は,中学校の社会科・公民的分野における経済概念に関して,2014年度にアンケート調査を行った。全国から400の中学校が無作為抽出され,社会科教員158人の回答を得た。調査結果から,金融政策より財政政策が詳しく教えられている実態がわかった。たとえば,拡張的金融政策については,金利の低下に言及せずに景気を改善させることを説明している場合もある。それは貨幣市場に関わる金融政策がなぜ財市場の増産につながるのかを説明していないことを意味する。また,現行課程の新項目の一つ「預金通貨の創造」について,その用語が記載された教科書を使用する教員の過半数が説明していないことも判明した。

1 0 0 0 OA カメムシの化学生態学~カメムシとにおいにまつわるエトセトラ〜

- 著者

- 野下 浩二

- 出版者

- 公益社団法人におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.267-274, 2021-09-25 (Released:2021-11-14)

- 参考文献数

- 35

昆虫は様々な化学物質を駆使して,身を守ったり,仲間とコミュニケーションを取る.臭いにおいを発することで知られるカメムシの防御物質やフェロモンについて,著者らの研究を中心にまとめた.また,昆虫は外界からの化学シグナルを感知し,最適な餌資源や産卵場所を探す.カメムシの餌探索行動に関わる植物由来のにおい成分について,植食性カメムシと肉食性カメムシを例に,近年,著者らが取り組んできた研究も紹介する.

- 著者

- 森 利枝

- 出版者

- 一般社団法人 大学教育学会

- 雑誌

- 大学教育学会誌 (ISSN:13442449)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.160, 2022 (Released:2023-06-23)

- 著者

- 吉武 俊一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.169-176, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 14

我が国では、災害危険区域など、土砂災害リスクの高い地域での居住を制限する仕組みが整備されているが、実際には居住制限には憲法で保障された財産権に関わる面があり、各自治体は崩壊防止施設を公的に整備することなどによって、土砂災害リスクの高い地域における住宅建築を認めてきた。本論文では、全国市町村の中で急傾斜地崩壊を理由とする災害危険区域の面積が最も広い横須賀市において、崩壊防止施設の選択と集中の必要性や、立地適正計画における居住誘導区域に関する課題を抽出した。そして市内2つの地域のケーススタディを通して、崩壊防止施設維持の集中化及び崩壊防止施設新設の抑制を、ゾーニングの手法で、土砂災害リスク軽減と併せて行うことで、財産権の問題に対処し、且つ駅周辺でありながら居住誘導区域から外れている地域の再生や、駅から離れた居住誘導区域の持続性確保を進める可能性を検討した。

1 0 0 0 OA 胸椎黄色靭帯骨化症に対する内視鏡下除圧術の経験

- 著者

- 村上 麻紀 森 俊勝 溝上 章志

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.10, pp.23-00056, 2023 (Released:2023-10-20)

- 参考文献数

- 27

本研究では,熊本県荒尾市において2020年10月から運行を開始したリアルタイムオンデマンド配車による区域運行型乗合タクシー「おもやいタクシー」について,その導入経緯とサービス概要を紹介する.また,その利用と運行についての1年間に渡る継続的な実態分析,利用者アンケートの分析,既存公共交通機関との競合関係,従来のタクシーサービスとの運行効率性比較について,分析を行った.その結果,利便性の周知により利用者は倍増していること,公共交通不便地域におけるバスの補完的サービスとなっていること,高頻度利用者の約半数は目的地や時間帯が決まった利用をしていること,通常のタクシーより総運行距離が短縮するためCO2排出量や燃料費を削減できることを明らかにした.

1 0 0 0 OA 社会形成原理としての互恵交換ーアダム・スミス、スピノザ、理性の目的ー

- 著者

- 車 勤

- 出版者

- 山梨英和学院 山梨英和大学

- 雑誌

- 山梨英和大学紀要 (ISSN:1348575X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.A95-A108, 2011 (Released:2020-07-20)

普遍的に実効力のある倫理は、現代社会に固有な形態である「貨幣・商品社会システム」を根拠にしなければならない。そのシステムの原型を描いたアダム・スミスに、「構成関係」から社会をとらえたスピノザを重ね合わせ、取りだしたのが「互恵交換」の倫理である。その構成要素は以下の6つ。1.人々の対等性、2.恵みを構成関係者全体で享受する、3.与え返される程度に与える、4.人を騙さず、期限などの約束を守る、5.説明責任、6.離脱する自由。これらを社会形成原理として徹底的に実現すること。それはまた、理性の平和的な使用〜略奪目的でも飼育目的でもない〜になる。

1 0 0 0 OA 「常温核融合」昨今

- 著者

- 深井 有

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.354-360, 1993-05-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 34

- 著者

- Nobuyuki MITSUI Manabu KINOSHITA Junji NAKAZAWA Hirokazu OZAKI Teruo KIMURA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.279-283, 2023-12-31 (Released:2023-10-14)

- 参考文献数

- 12

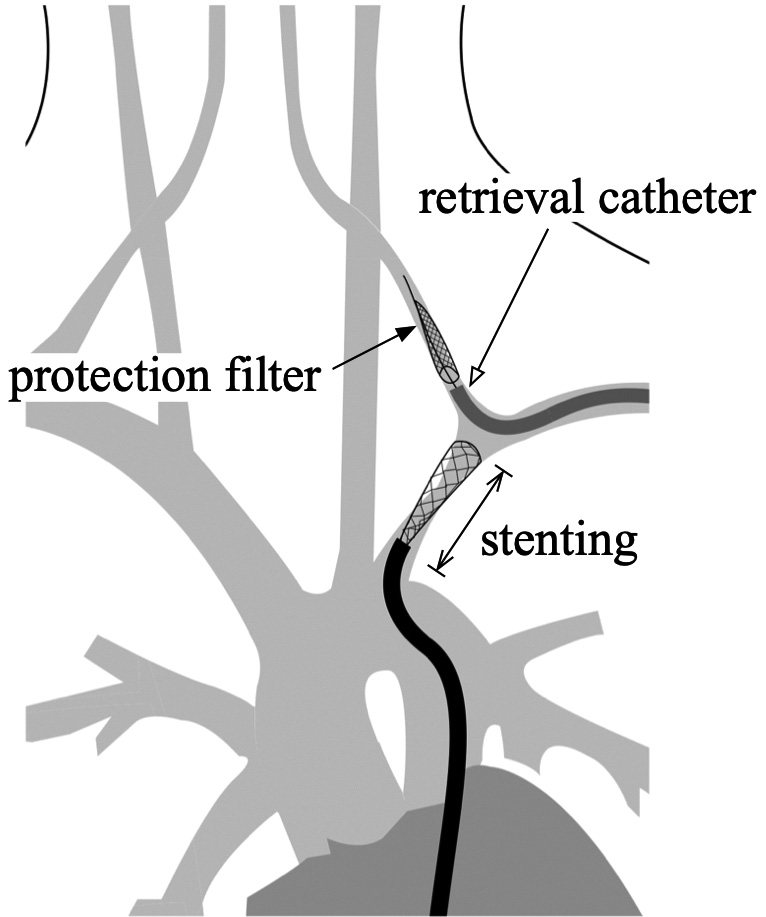

Endovascular treatment is a standard procedure for subclavian artery stenosis or obstruction. However, great care should be taken to avoid embolic complications to the vertebral artery, and several methods have previously been reported. Hence, as surgical procedures become increasingly complicated, unintended issues may arise during treatment. Here, the authors report a case where the filter-type protection device was caught in the stent because the patient moved during treatment, leading to open surgery to recover the filter-type protection device. A 78-year-old female suffering from a left subclavian steal syndrome underwent stenting due to subclavian artery stenosis. The stenotic lesion was approached via the transfemoral route, and a filter-type protection device was advanced to the vertebral artery via the transbrachial route to prevent embolic complications. As the procedure was performed under local anesthesia, the patient moved during stent deployment proximally to the left vertebral artery origin, and the stent unintentionally advanced distally, covering the vertebral artery and obstructing the retrieval catheter for the filter-type protection device to advance. Failed attempts in recovering the filter-type protection device required open surgery for retrieval. Fortunately, there was no postoperative neurological and radiographic complication, ameliorating her chief complaint. The retriever catheter for the protection device should be advanced beyond the vertebral artery orifice just proximal to the protection device before stenting to avoid such complications while also thoroughly considering the type of anesthesia during treatment.

1 0 0 0 OA 子宝の湯の謎-不妊治療への有効性検証に関する研究

- 著者

- 河村 和弘

- 出版者

- 一般財団法人 日本健康開発財団

- 雑誌

- 日本健康開発雑誌 (ISSN:2432602X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.81-86, 2023-06-14 (Released:2023-06-14)

- 参考文献数

- 6

背景・目的 日本には子宝に恵まれるという、いわゆる「子宝の湯」と称される温泉がある。しかし、「子宝の湯」の不妊症に対する効用の科学的な研究報告はない。本研究では「子宝の湯」の効用について、特異的な温熱作用による血行促進効果に基づく卵巣機能改善の可能性を、代表的な「子宝の湯」を用いて動物試験にて検証した。方法 「子宝の湯」の候補としてCa/Na硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物温泉(Gの湯)、子宝の効用のない中性低張性冷鉱泉(Pの湯)を使用した。メスマウスに抗癌剤(ブスルファンとシクロフォスファミドの混合液)を皮下投与し、その4週間後に卵胞発育を誘導した。翌日に保定器にマウスを入れ、40℃に保温した恒温槽に固定した。入浴は15分間、その後1時間の休息を取り、これを2回繰り返した。翌日に排卵を誘起し、排卵された卵子数を測定した。結果 抗癌剤投与により、卵巣は顕著に縮小し、卵胞数の減少と卵巣間質に多くの空洞が観察され、卵巣機能不全を呈していることを確認した。本モデルマウスにおいて、Gの湯に入浴したマウスはPの湯および、非入浴区と比較して有意に排卵数が多かった(p<0.05)。これらの卵子を用いた体外受精では、胚盤胞到達率は3群間に有意差を認めなかった。考察 卵巣機能不全マウスの温泉入浴において、「子宝の湯」は排卵数を増加させたことから、卵胞発育を回復する特別な効果を有する可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA 311子ども甲状腺がん裁判提訴 支援のお願い

- 著者

- 井戸 謙一

- 出版者

- 日本科学者会議

- 雑誌

- 日本の科学者 (ISSN:00290335)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.56-58, 2022 (Released:2023-10-19)

1 0 0 0 OA 慢性疼痛を考える

- 著者

- 松井 英男

- 出版者

- 医療法人 ビジョナリー・ヘルスケア

- 雑誌

- 川崎高津診療所紀要 (ISSN:27586766)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.253-262, 2023-10-24 (Released:2023-10-25)

1 0 0 0 OA 被虐待経験と心身の健康――被虐待経験と内的作業モデルが表情認知に及ぼす影響――

- 著者

- 松尾 和弥 福井 義一

- 出版者

- 一般社団法人 日本健康心理学会

- 雑誌

- Journal of Health Psychology Research (ISSN:21898790)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.Special_issue, pp.117-125, 2020-03-20 (Released:2020-03-20)

- 参考文献数

- 61

Childhood abuse is known to have a significant negative impact on social perception. Therefore, abused people have highly negative psychosocial adaptation. In this paper, we focused on facial expression recognition among social cognition and discussed interpersonal relationships of abused people. Childhood abuse encourages excessively sensitive reactions to negative facial expressions and inhibits the establishment of good relationships with others. We have discussed these reactions from the following perspectives: (1) adaptation to severe environments, (2) the lack of learning and biased learning, and (3) problems of attachment. We also examined methods of intervention for correcting problems related to the recognition of facial expressions. Finally, we have discussed possibilities for future research.

1 0 0 0 OA 社会福祉の定義に挑む(共生原論:死の質,罪の赦し,可傷性からの問い,書評りぷらい)

- 著者

- 加藤 博史

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.167-169, 2011-08-31 (Released:2018-07-20)

1 0 0 0 OA ブラウン運動の観察によるアボガドロ定数の測定

- 著者

- 小林 恒夫 高久 祐治

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.188-191, 1990-09-10 (Released:2017-02-10)

ラテックス球の水中でのブラウン運動を顕微鏡で観察することにより,アボガドロ定数を求める学生実験を行っているので,その概要を報告する。