1 0 0 0 OA 中学校の入試に電卓を取り入れてみると

- 著者

- 柗元 新一郎 西村 圭一 本田 千春

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.11, pp.50, 2003 (Released:2021-04-01)

1 0 0 0 Webカメラを用いた顔の6D姿勢および虹彩位置の測定

- 著者

- .*十河 宏行

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

1 0 0 0 人はなぜ暴力的ゲームを行うのか

- 著者

- .*石田 恵

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

1 0 0 0 OA 進行期Parkinson病における新規抗Parkinson病薬の役割

- 著者

- 関 守信

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.352-354, 2023 (Released:2023-08-21)

- 参考文献数

- 11

Since Prof. David Marsden pointed out the challenges (i.e. motor complications) associated with long–term L–dopa therapy in 1977, various efforts and innovations have been made to overcome motor complications. This article focuses on the role of novel anti–parkinsonian drugs in advanced Parkinson Disease (PD), including those approved and under development overseas. It is important to achieve continuous dopaminergic stimulation (CDS) in order to improve motor complications. Treatment strategies to achieve CDS with novel drugs include optimization of L–dopa delivery, optimization of L–dopa pharmacokinetics, parenteral administration of short–acting dopamine agonists, and oral administration of long–acting dopamine agonists. Amantadine extended release has been developed for levodopa–induced dyskinesia. L–dopa inhalation powder and apomorphine sublingual film are approved and marketed overseas as rescue drug for off–period.

1 0 0 0 OA 認知症の診断と治療 ―Alzheimer病を中心に―

- 著者

- 小野 賢二郎

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.233-236, 2023 (Released:2023-08-21)

- 参考文献数

- 19

According to estimates by the Ministry of Health, Labor and Welfare, the number of dementia patients in 2012 was 4.62 million, and the number of mild cognitive impairment patients was about 4 million. For the diagnosis of dementia, treatable dementia is first ruled out, and then common dementia such as Alzheimer disease (AD), vascular dementia (VaD), and dementia with Lewy bodies (DLB) are differentiated. The typical symptoms of AD include time disorientation and delayed recall disturbance. Cerebral blood flow single photon emission computed tomography (CBF–SPECT) shows poor blood flow in the posterior cingulate gyrus and/or precuneus in AD patients. In VaD, cognitive impairment is milder than in AD, and there are clinical courses such as stepwise exacerbation of symptoms, and various cerebrovascular lesions are observed on brain MRI. The patients with DLB have clinical symptoms such as visual hallucinations and Parkinsonian symptoms. CBF–SPECT and MIBG myocardial scintigraphy show the decreases of occipital lobe blood flow and cardiac uptake, respectively.At the present, acetylcholinesterase inhibitors and the NMDA receptor antagonist memantine are currently available for the treatment of AD. Although these drugs are limited to symptomatic therapy in AD patients, recently, approaches aimed at disease–modifying therapy (DMT), especially the approaches focused on amyloid β–protein (Aβ) have been developed remarkably. Anti–Aβ antibody therapy is central to the current development of DMT for AD. Clinical trials of anti–Aβ antibodies have repeatedly reported poor results, but clinical trials of anti–Aβ antibodies that target Aβ aggregates, such as aducanumab and lecanemab, have reported significant effects on the primary endpoint in phase 3 trials.

1 0 0 0 攻撃的思考の抑制傾向と攻撃行動

- 著者

- .*荒井 崇史

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

1 0 0 0 心理学と法学の協働による共有可能な価値観の探求

- 著者

- .企画代表者(Representative Organizer)尾藤 昭夫 .話題提供者(Speaker)尾藤 昭夫 .入山 茂 .指定討論者(Discussant)綿村 英一郎 .福島 由衣

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

1 0 0 0 OA 通所サービス事業所に対する在宅パーキンソン病患者の 利用状況アンケート調査

- 著者

- 中江 秀幸 相馬 正之 坂上 尚穗

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会 東北ブロック協議会

- 雑誌

- 東北理学療法学 (ISSN:09152180)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.7-14, 2017-08-31 (Released:2017-09-15)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

本研究では,通所介護(デイサービス)と通所リハ(デイケア)の事業所を対象に在宅パーキンソン病 (Parkinsonʼs Disease; PD)患者の利用状況について現状を調査した。B市内の通所事業所を対象に郵送法・ 無記名式で,定員数やリハ担当職種,利用目的,リハ内容,利用者からの要望,事業所側の問題などを調査 した。その結果,PD患者の利用率は78.2%,Hoehn&Yahr重症度ではstageⅢの利用者が最も多かった。 リハ担当職種は介護職と看護職が多く,理学・作業療法士は全事業所の22.5%の担当率であった。本調査結 果から,デイサービスとデイケアに共通した利用目的は「外出の機会確保」「日常生活動作の維持」であり, 利用目的が「筋力の維持」「PDに対するリハ」であればデイケアを利用している割合が高く,利用目的に応じた選択・利用がなされていた。事業者側は,「独りで実施できない」「リハ時間が短い」といったPD患者の要望を把握しているものの,PDという慢性進行性疾患と薬物依存度が高い疾患特性から医学的情報や知 識や技術の不足などの問題を抱えていることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA FA分野におけるモデルベースデザイン

- 著者

- 藤井 高史 浪江 正樹

- 出版者

- 自動制御連合講演会

- 雑誌

- 自動制御連合講演会講演論文集 第57回自動制御連合講演会

- 巻号頁・発行日

- pp.885-889, 2014 (Released:2016-03-02)

組込み系ソフトウェア開発においては,近年のソフトウェアの規模拡大・複雑化に伴い,「設計品質の向上」「開発コストの削減」「開発期間の短縮」が課題となっており,これらの課題を解決するための開発手法として,モデルベースデザインが注目されている.FA(Factory Automation)分野の機械・装置における制御システム開発にモデルベースデザインを導入するための開発環境をオムロンは製品化した.

1 0 0 0 OA 和歌山県田辺湾の養殖ヒオウギガイ(イタヤガイ科)の稀少な色彩変異個体

- 著者

- 伊勢田 真嗣 久保田 信

- 出版者

- 日本生物地理学会

- 雑誌

- 日本生物地理学会会報 (ISSN:00678716)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, pp.211-213, 2011-12-20

和歌山県田辺湾のヒオウギガイ養殖場から2011年6月29日に左殻(紫色)と右殻(黄色)の殻色が異なる稀少な色彩の成熟個体(殻長および殻高98.0mm)を得たので記録する.

1 0 0 0 OA 鉄欠乏性貧血における耐糖能低下とその機構に関する研究

過去の研究で鉄欠乏ラットの血糖値が、同系統のII型糖尿病モデルラット(GKラット)と同程度まで上昇することを観察した。これより本研究では、II型糖尿病の特徴であるインスリン抵抗性の惹起に関連するアディポサイトカインの変動を介して、鉄欠乏が生活習慣病の危険因子となる可能性について検討した。2009年度の研究では、GKラットにおける食餌誘導性鉄欠乏による耐糖能異常の促進が示された。鉄欠乏では、肝臓のビタミンA放出障害により代謝性のビタミンA欠乏状態を呈することが知られている。ビタミンAとその輸送担体は、ともにエネルギー代謝に影響を及ぼすことから、2010年度は鉄欠乏ラットと食餌性ビタミンA欠乏ラットの血中アディポサイトカインの変動を比較し、鉄欠乏により誘導される耐糖能異常の機構について検討を行った。鉄欠乏ラットでは、インスリン抵抗性を促進する炎症性サイトカインの増加と、インスリン感受性促進因子であるレプチンとアディポネクチンの低下を観察した。これらは、鉄欠乏による脂質代謝の変動および生体内脂質過酸化の亢進を反映したものと考えられた。ビタミンA欠乏ラットでは、TNFαの増加傾向およびレプチンの低下が観察されたが、鉄欠乏群ほどの顕著な差ではなかった。インスリン抵抗性促進因子であるRBP4は、ビタミンAの利用低下を反映して、両群とも低値を示した。以上より、鉄欠乏およびビタミンA欠乏で、ともにインスリン抵抗性に関連するアディポサイトカインの変動がみられたが、その項目は完全には一致せず、それぞれが独自の要因により耐糖能異常を呈するものと考えられた。本研究から、糖尿病の栄養管理において、ビタミンAおよび鉄栄養の充足が重要であることが示された。

1 0 0 0 OA P-N相関とベーター崩壊の寿命 : 原子核理論

- 著者

- 池田 清美 藤田 純一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会春季分科会講演予稿集 1964.6 (ISSN:24331120)

- 巻号頁・発行日

- pp.199, 1964-04-06 (Released:2018-03-29)

1 0 0 0 OA ヒロポンの害毒

- 著者

- 川越 慶三

- 出版者

- 社団法人 大阪生活衛生協会

- 雑誌

- 生活科学 (ISSN:18836623)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.11-14, 1954-07-28 (Released:2010-10-28)

- 著者

- 松森 直美 野中 淳子

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児看護学会

- 雑誌

- 日本小児看護研究学会誌 (ISSN:13404377)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.80-87, 1994-12-20 (Released:2017-09-08)

- 被引用文献数

- 1

本研究では、注射や採血などの単発性の痛みを伴う処置が、小児のがまんにいかに影響を及ぼすかについて、3才から9才の小児を対象に、チェックリストを用いた参加観察法と個別の面接により調査した。そして、小児のがまんの力を最大限に引き出す援助の要因を考察した結果以下のような結論を得た。1.強制や命令ではなく、自分からがまんの力を発揮して、平衡を保つという自律心が、安定した人格の形成にプラスとなる。2.「がんばろうね」という姿勢が小児の自律心を引き出すことに効果的である。3.小児ががまんする力を自分で発揮できる状況を整えるために、反応に対して受け身ではない姿勢や意識をもって援助していくことが必要であるということが示唆された。

1 0 0 0 OA 自律神経研究の歴史

- 著者

- 田村 直俊

- 出版者

- Japan Society of Neurovegetative Research

- 雑誌

- 自律神経 (ISSN:02889250)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.197-203, 2022 (Released:2022-07-16)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 2

情動と自律神経活動の因果関係について,自律神経活動の変化が情動を形成するとするJames-Lange学説(1884, 85)と情動が自律神経活動に影響を及ぼすとするCannon-Bard学説(1927, 28)があるが,両学説が正反対のことを述べているようにみえる原因は,「自律神経系には中枢線維も求心線維もない」と定義したLangleyの見解(1898)にある.Langleyの学問的ライバルL. R. Müllerは,情動と自律神経活動の因果関係は双方向性で(1906),両者ともに間脳の神経ネットワークで惹起されると述べていた(1929).PrechtlとPowley(1990)は臓器感覚(内受容感覚)の伝導路,すなわち自律神経求心路は脊髄視床路であると主張した.Craig(2002)は内受容感覚を伝達する求心線維と交感神経線維が脳内で中枢自律神経線維網(CAN)を構成することを解明した.

1 0 0 0 OA 剣道の国際化についての現状

- 著者

- 灰谷 由子

- 出版者

- 帯広大谷短期大学

- 雑誌

- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.Natural_Educ, pp.149-158, 1980-03-25 (Released:2017-06-07)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA 私設電話と「声の規格化」を巡る社会史 : 民間電話交換手と養成教育が生み出したもの

- 著者

- 坂田 謙司

- 出版者

- 立命館大学産業社会学会

- 雑誌

- 立命館産業社会論集 = 立命館産業社会論集 (ISSN:02882205)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.15-29, 2018-03

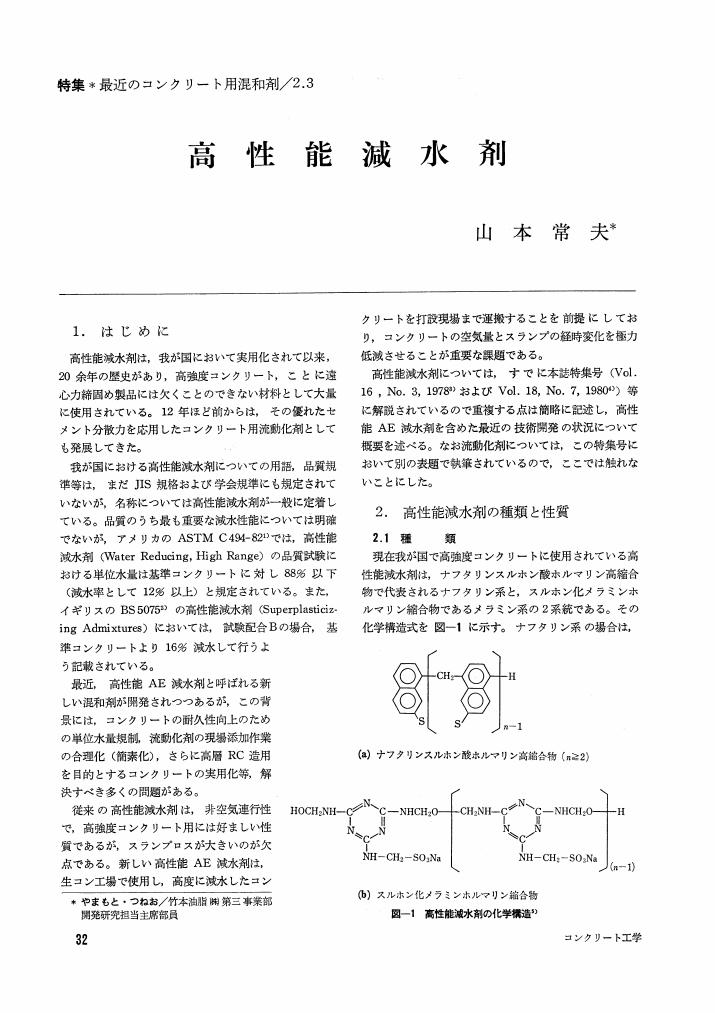

1 0 0 0 OA 高性能減水剤

- 著者

- 山本 常夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.32-38, 1988-03-01 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 18

1 0 0 0 OA 脱リン酸化制御による脂肪分解の新たな分子基盤

- 著者

- 大植 香菜 原田 佳枝 兼松 隆

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.146, no.2, pp.93-97, 2015 (Released:2015-08-10)

- 参考文献数

- 43

肥満,特に内臓脂肪型肥満は,糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症リスクを高め,病態の進展を助長する.肥満は,脂肪の蓄積と消費のバランスの崩れによって引き起される.よって,脂肪細胞における脂肪の蓄積や分解の分子基盤を明らかにすることは,複雑な生体のエネルギー代謝を理解する一助となる.21世紀に入ってこの調節メカニズムの解明研究が飛躍的に進んだ.その中で,白色脂肪細胞は余剰エネルギーの単なる貯蔵庫ではなく,アディポカインの産生などを介して身体の恒常性維持に多様な機能を発揮する重要な臓器だと分かった.褐色脂肪細胞は,ミトコンドリアにおける非ふるえ熱産生系を介してエネルギーを熱として放散させる体熱産生に特化した細胞である.最近,その活性制御と肥満との関係が重要だと分かってきた.さらに,白色脂肪組織の中に褐色脂肪細胞様の第3の脂肪細胞が報告された.これは,ベージュ脂肪細胞と呼ばれ,寒冷刺激などによって白色脂肪組織の中から分化(browning)してくる新たな体熱産生細胞として注目されている.交感神経系の活性化は,脂肪分解を促進し非ふるえ熱産生を増加させてエネルギー消費を昂進させる.すなわち肥満を抑制する方向に傾く.本稿では,交感神経活動(アドレナリンβ受容体)の活性化によっておこる脂肪分解の分子メカニズムを,我々が最近明らかにした脂肪分解を負に制御する分子を交えて紹介する.そして,その分子が褐色脂肪細胞における非ふるえ熱産生機構にどのように関わるかを概説する.