1 0 0 0 気質の遺伝・環境相関構造の非対称性

- 著者

- 山形 伸二

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

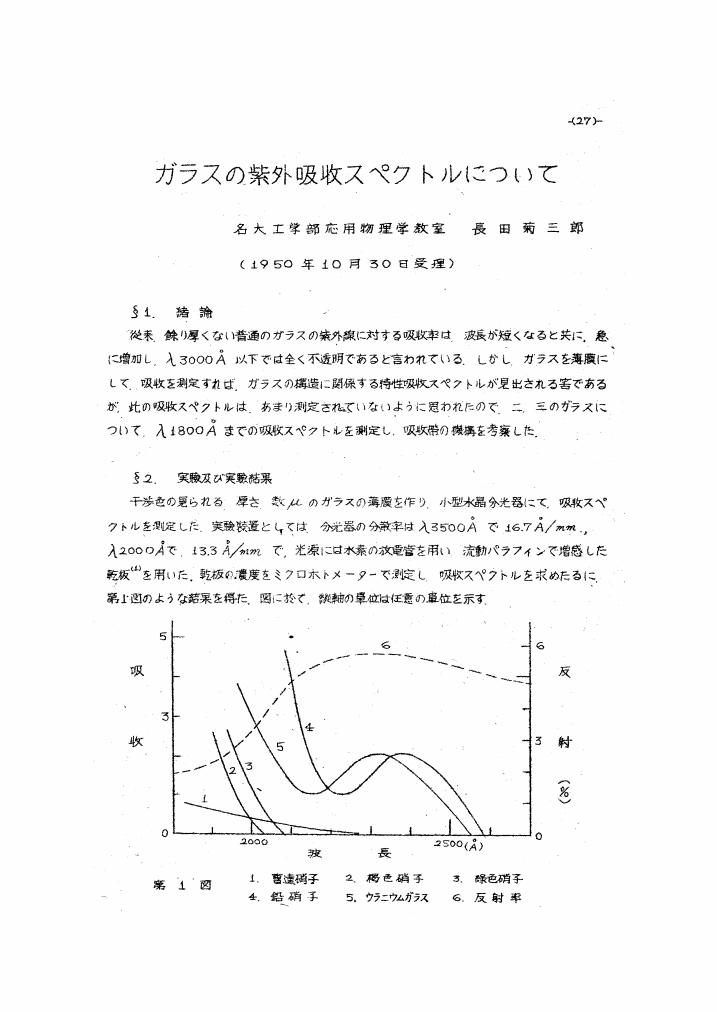

1 0 0 0 OA ガラスの紫外吸収スペクトルについて

- 著者

- 長田 菊三郎

- 出版者

- 物性研究・電子版 編集委員会

- 雑誌

- 物性論研究 (ISSN:18837808)

- 巻号頁・発行日

- vol.1950, no.32, pp.27-29, 1950 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 藩政村の集落構成

- 著者

- 近藤 忠

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.117-132, 1967-04-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 44

“Kishu” is a district situated on the Pacific coast of the central part of Japan. Taking up this district as an example, I made a study of the administrative village in the Edo Era (1603-1867). The administrative village in those days was a section which was locally composed of several natural villages, and it was jointly placed under the tax obligation. Some of the administrative villages were composed of one natural village, and others several natural villages. The former was found mostly in a plain area, and the latter in a mountainous area. An administrative village in a mountainous area included an increasing number of natural villages in the deeper area. The daily life of the villagers in the administrative village of the time was carried on under the system of self-government with a village master called Shoya as their leader, but with the exception of the tax obligation. Therefore one administrative village in a mountainous area included some communities in it, and each community was, moreover, divided into smaller communities. This kind of community was called Kona. Kona was, from the geographical point of view, a group of some natural villages or a natural village itself. Of all Konas a remotely situated Kona was called Edago, a branch village. Edago belonged to an administrative village, but the people living there carried on their daily life a little away from the other Konas.When the Meiji Era (1868-1912) began after the Edo Era, some of these administrative villages were as a group united, and a new administrative village was organized. And the new village was endowed with a modern administrative feature which was different from that of the Edo Era. The villagers, however, did not try to break the community organization right away to which they were accustomed in the Edo Era.

- 著者

- Masahiro Kinoshita

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.60-66, 2021 (Released:2021-03-27)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 2 2

1 0 0 0 OA 日本人一般住民の年齢階級別心房細動有病率と罹患率 ―健診結果の経時的解析結果より―

- 著者

- 小坂 加麻理 小野寺 麗佳 柳田 貴子 山田 毅彦 相馬 明美 腰山 誠 田巻 健治 大澤 正樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.539-544, 2021 (Released:2022-03-01)

- 参考文献数

- 15

目的:日本人一般住民の年齢階級別心房細動有病率と罹患率を求めること.対象・方法:2018年に岩手県予防医学協会の健康診断で心電図検査を実施した30~89歳の岩手県内住民264,029名(男性144,434名,女性119,595名)の年齢階級別心房細動有病率を算出した.2013年に心電図検査を実施した住民242,299名のうち,心房細動を有さず,2018年までの5年間に1回以上心電図検査を実施した212,433名(男性118,181名,女性94,252名)を心房細動罹患率解析対象とした.初回の健診から最初の心房細動捕捉までの期間を観察期間として人年法を用いて年齢階級別心房細動罹患率を算出した.心房細動が捕捉されなかった対象者では,初回から最終の健診までの期間を観察期間とした.結果:心房細動有病率(%)は,男性30歳代0.06,40歳代0.23,50歳代0.99,60歳代2.97,70歳代5.61,80歳代8.10であり,女性30歳代0.01,40歳代0.02,50歳代0.08,60歳代0.44,70歳代1.31,80歳代3.52であった.新規心房細動罹患を認めたのは男性1,214名(平均観察期間4.2年),女性350名(平均観察期間4.2年).心房細動罹患率(/1,000人年)は,男性30歳代0.24,40歳代0.76,50歳代2.41,60歳代4.78,70歳代7.45,80歳代10.22であり,女性30歳代0.07,40歳代0.03,50歳代0.48,60歳代1.06,70歳代3.06,80歳代7.32であった.結論:我々は健診データを利用して30歳から89歳の日本人一般住民を対象として年齢階級別心房細動有病率と罹患率を算出した.若年者の心房細動有病率と罹患率は本報告が初めてであり,若年者から高齢者までの一般住民の心房細動有病者を健診データを用いて明らかにした.心房細動有病者への医療機関への受診勧奨により脳心血管疾患発症リスク低減を図るとともに,若年中年者でも観察された心房細動を減らすための生活改善の対策を講じる必要があると考えられた.

1 0 0 0 OA 精神分析的主体のオートポイエーシス

- 著者

- 大光寺 耕平

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.86-101, 2001-06-30 (Released:2010-04-23)

- 参考文献数

- 26

本稿は, 人間の心理的なものの理論の内で, ジャック・ラカンの精神分析学理論をどのように位置づけるべきかを考察したものである.そのために, 言説に関するラカンの理論を, ニクラス・ルーマンのオートポイエーシス的システム理論の立場から検討する.ラカン派の立場は, 人間がことばを持っていることによって, 精神的に動物とまったく異なる働きをすることを前提としている.本稿ではそれに対して, 人間の精神が動物と共通する面をも持っていることを重視し, 〈語る主体〉と〈動物的存在〉の二重性を仮定すべきことを, そのような二重性を理論的に扱うことの難しさとともに指摘した.それからルーマンのシステム理論と比較することによって, ラカンにおける「構造」の概念が, システムの内在的な関係ではなく環境との関係に指向していること, 及びシステムが環境の刺激を利用するさいに「脱トートロジー化」の機構によっていること, という2点でルーマンのシステム理論と共通していることを明らかにした.またその結果, 〈語る主体〉と〈動物的存在〉の関係が構造的カップリングの概念によって適切に理論化されうるという可能性を示した.

1 0 0 0 OA 脳下垂体ならぬ脳埋没体

- 著者

- 石居 進

- 出版者

- 日本比較内分泌学会

- 雑誌

- 比較内分泌学 (ISSN:18826636)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.137, pp.159-162, 2010 (Released:2010-06-17)

1 0 0 0 鈴木教授の観光学オピニオン・シリーズ

- 出版者

- NCコミュニケーションズ

1 0 0 0 OA 理数系諸学会からの,教育課程等教育に対する改革の提案(提言2)

- 著者

- 浪川 幸彦

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.80-83, 2005-03-25 (Released:2017-02-10)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA ヒートパイプによる人工永久凍土低温貯蔵庫

- 著者

- 土谷 富士夫

- 出版者

- The Japanese Society of Snow and Ice

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.251-257, 2004-03-15 (Released:2009-08-07)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2 2

1 0 0 0 OA 高校野球の全国大会の発生起源についての考察 : 新聞社間の競争が促進剤になった

- 著者

- 玉置 通夫

- 出版者

- 甲南女子大学

- 雑誌

- 甲南女子大学研究紀要. 文学・文化編 = Konan Women's University researches of literature and culture volume (ISSN:1347121X)

- 巻号頁・発行日

- no.48, pp.65-69, 2012-03-18

- 著者

- 瑤寺 裕

- 出版者

- Hokkaido University

- 巻号頁・発行日

- 2023-03-23

北海道大学. 博士(農学)

1 0 0 0 OA 北海道全域の住宅を対象としたエアコンによる冷暖房利用実態調査

- 著者

- 岸本 嘉彦 安福 勝

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.758, pp.397-405, 2019 (Released:2019-04-30)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 1

In order to establish a more adequate prediction method for the indoor thermal environment and the air-conditioning load, it is essential that the calculation condition has good agreement with the actual situation. Although there is a high possibility that the actual usage of cooling and heating equipment of residential houses in Hokkaido is different from that in other districts, the unified conditions are being used for the prediction currently. Moreover, the air-conditioner for cold district is developed and is becoming popular in recent years. However, the actual usage of the air-conditioner in Hokkaido has not clarified yet. Therefore, the aim of this study is to estimate the actual usage of the air-conditioner in Hokkaido based on the results of the web questionnaire. The results are as follows. Among the air-conditioner households in Hokkaido, the rate of the households that the air-conditioner is used in summer reached to 80% over. However, the one in intermediate seasons becomes 40%, and the one in winter becomes 20%. It is found that the main reason of setting the air-conditioner is to use for cooling in summer. And the dehumidification mode is used through a whole year. This may be related with the custom that laundries are dried at indoor in Hokkaido. The rate of the households that the air-conditioner is used for heating in winter is about 20%, it can be said that the rate of utilization as a heating equipment is not high. However, the air-conditioner has advantage of more convenience than other heating equipment, such as instantaneous heating at morning in intermediate seasons and using with timer at bedtime in winter. More than half of the air-conditioner households had never considered that the air-conditioner is used for heating. And, 40% of the air-conditioner households have the negative image without the actual using of the air-conditioner for heating. These become the retards for using of the air-conditioner for heating. At more than 90% of the air-conditioner households, the setting temperature is more than the general temperature for the prediction in all season. It is found that that the indoor temperature has been kept about 24 degree C year-round. Because there are few customs that the feeling temperature is controlled by amount of clothing in Hokkaido, the indoor temperature is controlled constantly in the comfortable range without large changing of the amount of clothing.

1 0 0 0 OA ネオジムイットリウムフッ化酸化物の合成と電気伝導性

- 著者

- 高島 正之 加納 源太郎 福井 武久 小倉 毅勇

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)

- 巻号頁・発行日

- vol.1984, no.7, pp.1083-1089, 1984-07-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3

イットリウムとネオジムの酸化物とフッ化物との固相反応によって新規化合物としてネオジムイットリウムフッ化酸化物が合成された。Y2O3とNdF3の反応は反応温度によって段階的であり,200~600℃ ではY2O3とNdF3の間でO2-とF-の交換反応が進行しYFOとNdFOを生成する。900℃を越えるとNdFOがYFOに置換型に固溶化し始め,1200℃以上でネオジムイットリウムフヅッ化酸化物が生成した。NdF3の混合割合が48~52mol%で斜方面体晶の,58~78mol%で正方晶の単一相生成物が得られた。前者ではY,NdF3O3が,後者ではY,Nd2F,O3が量論的化合物として合成された。Y2NdF3O,は530℃ 付近で斜方面体晶から立方晶への可逆的な相転移があるが,Y2Nd2F6O3は1400℃ 以下では空気中で安定で相転移もなかった。酸化物イオン導電性の立場から電気伝導性を調べた結果,Y2Nd2F,O3が650℃ で電導度が1.2×10-2S/cmで,酸化物イオン輸率が0.85以上の高い酸化物イオン導電性を示した。

1 0 0 0 OA 越境するラスタファリ運動 : タンザニア都市における社会宗教運動の展開

- 著者

- 石井 美保

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.259-282, 1998-12-30 (Released:2018-03-27)

奴隷貿易によって「新世界」へと離散した黒人たちは奴隷制時代から現代に至るまで, 多くの社会宗教運動を生みだしてきた。なかでも1930年カリブ海地域のジャマイカで誕生したラスタファリ運動は, パン・アフリカニズムの思潮を受け継ぐとともに都市貧困層の連帯を支える文化運動として世界的な発展を遂げている。本稿は, 東アフリカのタンザニアにおけるラスタファリ運動の展開について論ずる。地方出身の出稼ぎ民の流入とともに人口増加と民族混交の進むタンザニア都市において, ラスタファリ運動は若年貧困層を中心に新たな路上文化として発展している。また運動は民族を越えた共同体を形成し, NGO団体として農場建設運動を推進している。さらにこの運動はカリブ海地域や欧米からアフリカに移住してきた離散黒人とタンザニア人の双方によって担われ, 運動の継承と解釈をめぐって相互の交流と差異化が生まれている。本稿はタンザニアにおけるラスタファリ運動の展開を検討することにより, 都市貧困層の社会的実践のもつ多様な可能性を示し, また現代アフリカにおける市井のパン・アフリカニズムの実状と問題を検討する。

1 0 0 0 OA 和泉山脈西端部:和泉層群と中央構造線

- 著者

- 宮田 隆夫 安 鉉善 猪川 千晶

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.Supplement, pp.S37-S52, 2012-08-15 (Released:2013-02-21)

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 2

中央構造線(MTL)は,白亜紀中頃からアジア大陸東縁部の形成に大きく関連して活動した大規模な横ずれ断層であり,それに沿って和泉層群堆積盆地が発達した.本巡検は,和歌山市北部から大阪府岬町にかけた地域で,横ずれ成分をもつMTL断層系の破砕帯と白亜系和泉層群のタービダイト相,堆積構造(スランプ褶曲, 底痕),変形構造(背斜, 小断層, デュプレクス),コダイアマモの化石,大阪層群/和泉層群の不整合などを見学し,それらの形成及び和泉層群堆積盆地の形成について現地討論を行う.

- 著者

- 佐々木 香理

- 出版者

- 日本フランス語学会

- 雑誌

- フランス語学研究 (ISSN:02868601)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.1-21, 2017-06-01 (Released:2021-12-04)

Cet article a pour objectif d'établir la spécificité du fonctionnement du préfixe RE. Nous nous intéresserons en particulier aux verbes ramener, rapporter, remmener, remporter. Dans une première partie, en nous référant à FRANCKEL(1989) et OGUMA(1991), nous proposerons une hypothèse qui rend compte du fonctionnement de RE pour les quatre verbes : RE marque le passage à une position de référence(état, phase, situation, localisation), qualitativement et quantitativement déterminée par le locuteur, indépendamment du passage à cette position. Cette détermination est variable(origine, norme, visée), selon les contextes. Dans une deuxième partie, nous éclaircirons les principaux facteurs qui expliquent la basse fréquence de remmener / remporter. Nous insisterons sur le fait que le point de vue du locuteur est ici déterminant. Une analyse de notre corpus rélève que RE s’adjoint facilement à des verbes, comme amener / apporter, qui représentent une approche de l’endroit où est ancré le point de vue du locuteur. Emmener / emporter, par contre, expriment un éloignement de l’endroit où s’ancre le point de vue du locuteur et ce sémantisme s’accorde plus difficilement avec RE. Cette analyse constituera un indice pertinent pour notre hypothèse sur le fonctionnement de RE.

1 0 0 0 OA 女性精神保健福祉士の「仕事と子育ての両立」に関する研究動向と課題

- 著者

- 藤原 朋恵 住友 雄資

- 出版者

- 九州産業大学 人間科学会

- 雑誌

- 人間科学 (ISSN:24344753)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.1-9, 2022 (Released:2022-03-26)

- 参考文献数

- 59

本総説論文の目的は,女性医療職の「仕事と子育ての両立」に関する研究動向から,女性の精神保健福祉士の「仕事と子育ての両立」に関する課題について明らかにすることである。全業種の中で正社員の女性率が高い「医療・福祉」の業種は,育児休業制度などの活用も行われているが,「医療・福祉」分野で働く女性は「結婚」「出産」「育児」などのライフイベントを契機に離職することが多い。一方,精神保健福祉士の歴史は比較的浅く,医療専門職の中でも「仕事と子育ての両立」についての研究は行われていない。「医療・福祉」分野で働く専門職(医師,看護師など)の「仕事と子育ての両立」に関する研究の動向をみると,多くの研究の蓄積がある。これらの研究から得た知見をもとに女性精神保健福祉士の離職予防のためには,「仕事と子育ての両立」が行える制度活用及び制度活用支援,職場環境及び人間関係,復職支援などの研究課題があることを明らかにした。

1 0 0 0 OA オフセット印刷におけるマイクロドットの影響力

- 著者

- 田嶋 信介 Dan BLONDAL

- 出版者

- 一般社団法人 日本画像学会

- 雑誌

- 日本画像学会誌 (ISSN:13444425)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.68-73, 2007 (Released:2007-02-13)

- 参考文献数

- 5

超高解像度CTP方式でのイメージングが進展するのに伴い,マイクロドットの安定した出力が可能となり,FMスクリーンでの印刷が世界的に普及し始めました.本稿では,各種のFM, AM, ハイブリッドスクリーニング方式の特徴,長所と短所,印刷に対するメリットなどを考察します.