1 0 0 0 OA 振動法によるケーブル張力の実用算定式について

- 著者

- 新家 徹 広中 邦汎 頭井 洋 西村 春久

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木学会論文報告集 (ISSN:03855392)

- 巻号頁・発行日

- vol.1980, no.294, pp.25-32, 1980-02-20 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 15 12

- 著者

- 和田 浩志 村上 孝夫 田中 信壽 中村 昌司 斎木 保久 陳 秋明

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.11, pp.989-994, 1986-11-25 (Released:2008-05-30)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 5 8

From the fronds of Pseudocyclosorus subochthodes CHING and P. esquirolii CHING, a new flavanone glycoside (2S)-eriodictyol 7-O-methylether 3'-O-β-D-glucopyranoside (I) and maltol 3-O-β-D-glucopyranoside (V) were isolated. Besides them, from the former a new glycoside 5-hydroxymaltol 5-O-α-L-rhamnopyranoside (II) and (2E, 6E)-(10S)-2, 6, 10-trimethyl-2, 6-11-dodecatriene-1, 10-diol (12-hydroxynerolidol) (III) were isolated and from the latter astragalin and shikimic acid were isolated. Their structures were elucidated by chemical and spectroscopic methods.

1 0 0 0 OA ら抜き言葉と日本語教育

- 著者

- 浅川 哲也

- 出版者

- 東京都立大学言語研究会

- 雑誌

- 言語の研究 = GENGO NO KENKYU (Inquires into Japanese Language) (ISSN:21895082)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.1-18, 2021-05-30

- 著者

- 鈴木 崇 菊地 一範 若杉 貴志 千賀 雅明 味村 寛 占部 博之 平田 直

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.71-76, 2022 (Released:2021-12-24)

- 参考文献数

- 8

交通事故低減の社会的ニーズが高まりを見せる中,交通事故シーンでのドライバ操作特性・傾向を知ることは自動車開発はもちろん先進運転支援システムの基準作りを議論する際にも重要である.そこでドライビングシミュレータを用いて緊急回避場面でのドライバ操作の特徴を年齢層(高齢層・中間層・若年層)別に把握した.

1 0 0 0 失われざる十年の記憶 : 一九九〇年代の社会学

- 著者

- 鈴木智之 西田善行編著

- 出版者

- 青弓社

- 巻号頁・発行日

- 2012

1 0 0 0 OA IEC 62061 機械の機能安全規格の概要

- 著者

- 福田 隆文

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.379-384, 2009-12-15 (Released:2016-09-30)

- 参考文献数

- 7

機械の安全関連系に関する規格であるIEC 62061 はIEC 61508 の傘下規格として制定された.その背景には,機械類の制御にPLC など電子技術とソフトウェアを用いた機器が使われるようになったことがある.一方,機械類の安全制御部の規格としてすでにISO 13849 があった.そこで両規格の機械安全規格体系での位置付け,適用推奨案を確認したうえで,本規格の内容の概説を行った.IEC 62061 は機能安全の考え方をベースにしており,検知できない危険側故障の1 時間当たりの発生確率(PFHD)を基準に安全インテグリティレベル(SIL)を定めていることを述べ,その計算の基礎を示した.また,IEC/TR 62061─ 1/Ed.1 に例示のPFHD 推算結果を紹介した.両規格に従って1 時間当たりの危険側故障確率を求めると結果に差異が出る.また,SIL はPFHD をもとにしているので,故障率データベースの構築が必要である.

1 0 0 0 OA 大学院生の不登校傾向を測定する試み

- 著者

- 堀井 俊章

- 出版者

- 横浜国立大学教育学部

- 雑誌

- 横浜国立大学教育学部紀要. I, 教育科学 = Journal of the College of Education, Yokohama National University. The educational sciences (ISSN:24339474)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.127-135, 2019-02-28

1 0 0 0 OA 重さの実験遊び「ぴったりてんびん」の実践報告

- 著者

- 野呂 祐人

- 雑誌

- 函館短期大学紀要 = BULLETIN OF HAKODATE JUNIOR COLLEGE

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.79-82, 2023-03-25

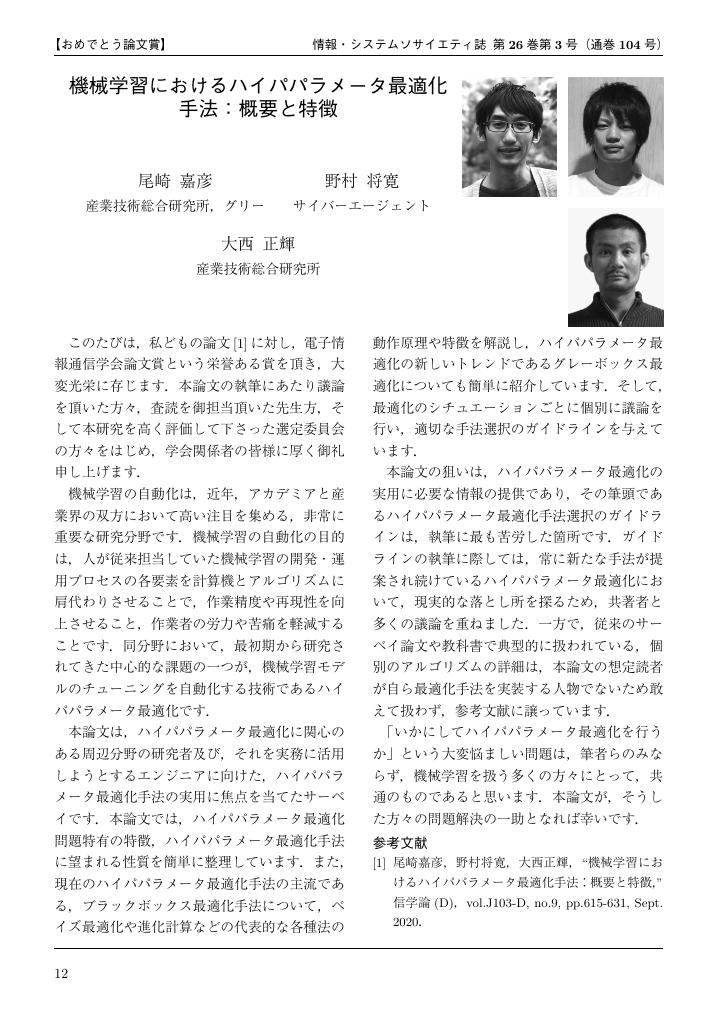

1 0 0 0 OA 機械学習におけるハイパパラメータ最適化手法:概要と特徴

- 著者

- 尾崎 嘉彦 野村 将寛 大西 正輝

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 情報・システムソサイエティ誌 (ISSN:21899797)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.12, 2021-11-01 (Released:2021-11-01)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1 2

1 0 0 0 OA 肩甲骨及び硬膜外脂肪に認められた特発性無菌性化膿性肉芽腫のトイプードルの1例

- 著者

- 安積 一平 西田 英高 田中 美有 桑村 充 嶋崎 等 田中 利幸 山本 卓矢 秋吉 秀保

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.5, pp.e75-e80, 2023 (Released:2023-05-02)

- 参考文献数

- 12

7歳齢の避妊雌のトイプードルが,右前肢の跛行を主訴に受診した.初診時のX線検査では右肩甲骨の骨増生及び皮質骨の不整が認められた.病変部位の組織の一部を採取したところ,非感染性の骨の炎症が疑われた.プレドニゾロン内服によって臨床徴候の改善が認められ,休薬によって血中C反応性蛋白(CRP)の高値及び両後肢不全麻痺が認められるようになった.核磁気共鳴画像(MRI)検査によって,第1-2胸椎,第4-5胸椎の硬膜外脂肪の炎症が認められ,特発性無菌性化膿性肉芽腫と診断した.免疫抑制量のプレドニゾロン及びシクロスポリンの内服によって,両後肢の神経徴候は改善し,血中CRPは正常範囲内まで低下し,MRI検査では病変は消失していた.本症例では,無菌性化膿性肉芽腫が肩甲骨及び硬膜外脂肪に発症したと考えられた.

1 0 0 0 OA 目次

- 出版者

- 高知県立大学文化学部

- 雑誌

- 高知県立大学文化論叢 (ISSN:21876673)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, 2022-03-31

1 0 0 0 OA 表紙

- 出版者

- 高知県立大学文化学部

- 雑誌

- 高知県立大学文化論叢 (ISSN:21876673)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, 2022-03-31

1 0 0 0 OA 一般演題口演(26日)

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.Supplement, pp.S743-S791, 2016 (Released:2017-05-31)

1 0 0 0 OA 生脚による注意捕捉効果

- 著者

- 橋本 純次 坂田 邦子 三浦 伸也 鈴木 優香理 久保田 彩乃

- 雑誌

- 社会構想研究 = Journal of Social Design (ISSN:2433670X)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.57-66, 2023-03-31

新型コロナウイルス(COVID―19)に関するテレビ報道は,「災害の影響が特定の地域に限定されない」,「災害現場が特定できない」,「専門家の知見への依存度が高い」,「対応策の『正解』が日々更新される」といった点で従来の自然災害報道とは一線を画すものであった。本稿では,2020 年1月以降に国内のテレビ放送事業者が直面した困難とその解決策について「リスク・コミュニケーション」の概念を端緒として考察する。本稿では,全国のテレビ局を対象としたアンケート調査と6 社9名を対象としたインデプスインタビュー調査を実施し,「不確実性」の高い災害においてテレビ局によるリスク・コミュニケーションの促進がいかなる条件のもと可能か検討した。調査により得られた知見から,「視聴者ニーズ把握の困難」と「科学的根拠の検証能力の不足による専門家依存」というテレビ局の直面する課題を解決するため,「災害報道に関するメタ知識の提供」,「災害/科学技術担当記者の役割の見直し」,「記者のリカレント教育の強化」の3 点を提言した。

- 著者

- 黒田 有寿茂 中濵 直之 早坂 大亮 玉置 雅紀 花井 隆晃

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- pp.2214, (Released:2023-04-30)

- 参考文献数

- 60

スパルティナ・アルテルニフロラ(Spartina alterniflora Loisel.)は北アメリカの大西洋岸およびメキシコ湾岸原産の干潟や河口の塩性湿地に生育するイネ科多年生草本である。本種は干潟の陸地化や沿岸域の保護を目的とした意図的な導入、また非意図的な移入・逸出によって世界各地に分布を広げており、定着地に大規模な密生群落を形成することで在来の生態系や産業に大きな影響を及ぼしている。日本国内において、本種は 2008 年に愛知県豊橋市の梅田川河口で初めて確認され、その後 2010 年に熊本県で確認された。スパルティナ・アルテルニフロラのもつ干潟生態系への脅威から、2014 年には本種を含むスパルティナ属全種が特定外来生物に指定された。本稿ではスパルティナ・アルテルニフロラの形態的・生態的な特徴と、2020 年に山口県下関市で新たに確認された本種の侵入状況ならびに駆除の現状についてとりまとめた。

1 0 0 0 ロスチャイルドが世界政府の"ビッグブラザー"になる

- 著者

- Daisuke Nakajima Yusuke Kawashima Osamu Ohara

- 出版者

- Japanese Proteomics Society

- 雑誌

- Journal of Proteome Data and Methods (ISSN:24346454)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.8, 2023 (Released:2023-04-29)

- 参考文献数

- 4

To analyse deep protein profiling of dried blood spot (DBS). We developed a simple method using sodium carbonate precipitation (SCP). SCP enriches hydrophobic proteins from DBS, allowing substantial removal of soluble proteins. In combination with SCP, we used quantitative LC-MS/MS proteome analysis in a data-independent acquisition mode (DIA) to enhance the sensitivity and quantification limits of proteome analysis.

- 著者

- 泉原 嘉郎

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学研究部論集 F:推奨研究編 = The Bulletin of Central Research Institute Fukuoka University Series F:Recommended Research (ISSN:21885354)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.89-94, 2016-03