- 著者

- 仲井眞 建一

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 = Modern Japanese literary studies (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, pp.63-77, 2019-05

1 0 0 0 OA 増殖する「真実」 : 大岡昇平『俘虜記』論

- 著者

- 立尾 真士

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.38-48, 2006-04-10

大岡昇平『俘虜記』において「何故米兵を撃たなかったのか」という問いの解答が遂に記されないとき、それは唯一の「真実」へと遡行する物語の不可能性を告げているかのようだ。だがそれ以後、「何故米兵を撃たなかったのか」という問いが「敵はほかにいる」という言表へと変換し、或いは「真実のイリュージョン」という言葉が示され、さらには合本刊行後も不断に改稿が成されるとき、『俘虜記』の中ではそのような不可能な「真実」とは別の位相の、複数の/増殖する「真実」が問われていると考えられるのである。

1 0 0 0 OA 日本における未利用資源からのリンの再生利用

- 著者

- 三島 慎一郎

- 出版者

- 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

- 雑誌

- 農研機構研究報告 (ISSN:24349895)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.4, pp.1-9, 2020-07-15 (Released:2022-02-01)

- 参考文献数

- 60

日本の食飼料生産において,多量要素である窒素とカリウムの見かけの利用率はそれぞれ66%,69% と高いが,戦略資源になっているリンは17% しか利用されない.農地に投入されたものの作物に吸収されないで農地で余剰となるリンはOECD 加盟国内で最も多い.日本は肥料用のリンを全面的に輸入に頼っているが,元素P としてみると食飼料の形でも輸入しており,また鉄鉱石の夾雑物としても輸入している.既に営業運転に入っている下水からのリン回収事業や家畜ふん炭化物からのリン回収,実験段階であるが製鉄で出るスラグからのリン回収技術を組み合わせていくと,消費・精錬により排出されたリンの回収量は化学肥料に仕向けられるリンを賄うことができる.ただし,必要となる設備投資・メンテナンス・設備更新といった経済的事由や下水由来と言う時のネガティブな印象など普及に向けた課題もある.他方でSDGs の目標12,15 の実現に向けた資源的な裏打ちは必須であり,地産地消を基盤にした循環型社会・経済の実現に向け,リンの循環利用の取り組みは食飼料生産の持続性を担保するために必要である.

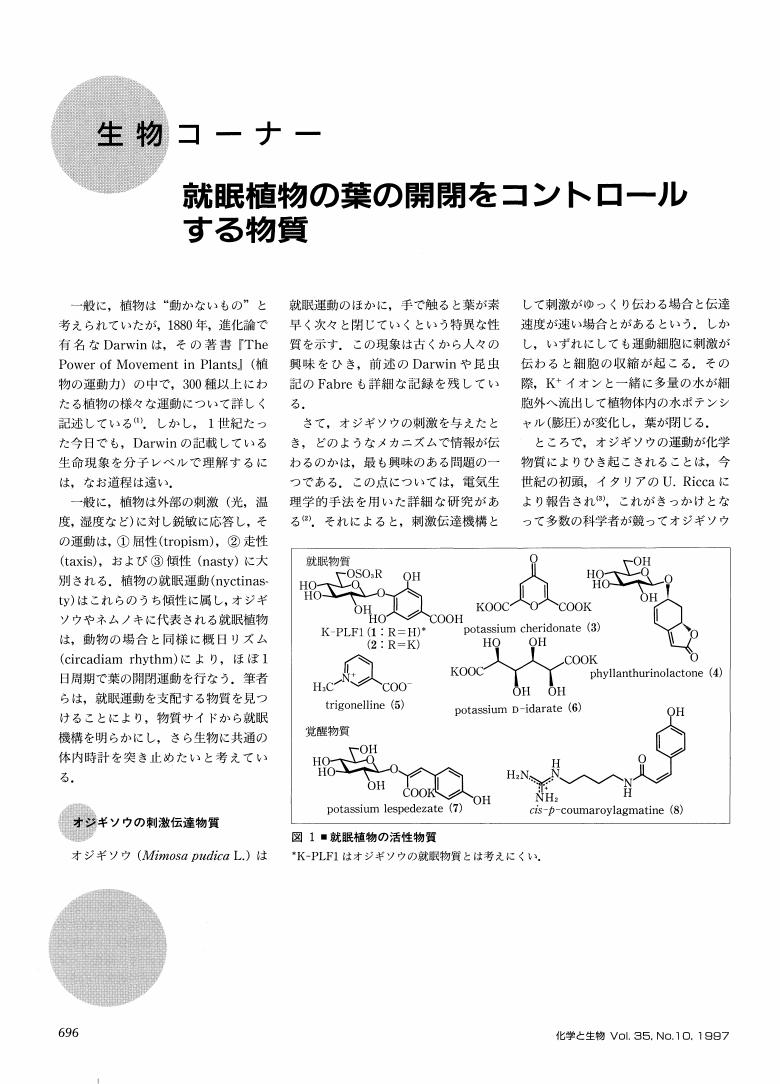

1 0 0 0 OA 生物コーナー

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.10, pp.696-698, 1997-10-25 (Released:2009-05-25)

1 0 0 0 OA Abdominal Cocoonによる内ヘルニアを生じた1例

- 著者

- 西口 遼平 進藤 吉明 石塚 純平 上野 知尭 横山 直弘 齋藤 由理 田中 雄一

- 出版者

- 日本腹部救急医学会

- 雑誌

- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.7, pp.1389-1393, 2014-11-30 (Released:2015-02-27)

- 参考文献数

- 29

症例は76歳,男性。2010年4月に上行結腸癌,腸回転異常症の診断で右半結腸切除術を施行した。2013年10月,慢性腎不全で血液透析導入中に腹痛,腹部膨満感を訴え当科を受診した。発熱,下腹部の圧痛,反跳痛を認めたものの筋性防御は認めなかった。血液検査所見ではアシドーシスや凝固障害は認めなかった。腹部CT検査で小腸の拡張および液体貯留を認め,癒着性イレウスと診断した。保存的加療で経過観察していたが,症状が増悪したため緊急手術を施行。下行〜横行〜上行結腸間膜,小腸間膜,後腹膜に連続する袋状の膜様構造物が形成され,その中に小腸が嵌頓しており,abdominal cocoonによる内ヘルニアと診断した。膜様構造物を切除し小腸を解放したが小腸壊死を認めなかったため小腸は温存可能であった。abdominal cocoonによる内ヘルニアの1例を経験したので報告する。

1 0 0 0 OA 機械学習を用いたYouTubeチャンネル登録者数の予測

- 著者

- 松清 綾大 伊藤 淳子 宗森 純

- 雑誌

- 2020年度 情報処理学会関西支部 支部大会 講演論文集 (ISSN:1884197X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, 2020-09-11

動画共有サービスYouTubeにおけるチャンネルの人気度や認知度を示す指標としてたびたび利用される,チャンネル登録者数の予測をYouTubeDataAPIのデータをもとに機械学習によって行う.

1 0 0 0 芥川竜之介の「手巾」--悲しみもしくは怒りの平衡錘

- 著者

- 山崎 甲一

- 出版者

- 東洋大学文学部国文学研究室

- 雑誌

- 文学論藻 (ISSN:05217849)

- 巻号頁・発行日

- no.67, pp.p108-131, 1993-02

- 著者

- 森本 隆子

- 出版者

- 學燈社

- 雑誌

- 國文學 : 解釈と教材の研究 (ISSN:04523016)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.9, pp.73-79, 1997-08

1 0 0 0 OA 食文化の受容と変容 「だし」の視点から

- 著者

- 河野 一世

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.10, pp.547-553, 2017 (Released:2017-10-27)

- 参考文献数

- 24

- 著者

- 松井 紳一郎 青木 豊次 高田 十志和

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.55-62, 1991-03-30 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

Differences of physical construction between fighting Judo players often exert serious effects on the result of the match. However, some competitions in Japan are carried out regardless of considerating the constitutional differences, especially weight difference. It is important to examine the effects of constitutional differences on the match, since need of the open-weight class is discussed in the international Judo competitions.In this study, the effects of the constitutional differences (height and weight) on the Judo matches were investigated by analysing the success of the all Japan Judo championship competitions from Showa 55th (1980) to Heisei 1st (1989)The maior findings obtained were as follows:1. There was no significant difference in the number of victories between taller and shorter players in.32,2, matches in which difference of height was appreciated. Slight advantage was found in taller players, when the difference of body height was 6 cm or greater.2. When the difference of body weight was less than 20kg, there wes no effect on the success of the matches. In the matches with weight difference of 20-40kg, heavier players tended to be superior to lighter players, but the ratio of the success of match was 153: 128, indicating no significant difference. It is clear that when the weight difference was more than 40kg, heavier players was advantageous.3. Both the weight and the height differences show no effect on the success of the matches at the first half of the tournament (the 1st and 2nd tournaments), but at the second half of the tournament (from 3rd tournament to the final) heavior players were easier to win than lighter players.4. The main difference was observed in the number of “Ippon”, in the win of the matches between players with superior and inferior constitutions.In summary, it is suggested that most of participants (ca.74% of all) can have an equal opportunity of success in the all Japan championship competition. This may justify the existence of the Judo competition without distinction of weight.

1 0 0 0 OA 日本コンピュータ外科学会 次の25年

- 著者

- 森 健策 村垣 善浩

- 出版者

- 一般社団法人 日本コンピュータ外科学会

- 雑誌

- 日本コンピュータ外科学会誌 (ISSN:13449486)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.5-21, 2018 (Released:2018-08-08)

日本コンピュータ外科学会は2017年で設立25周年を迎えました. 2017年10月28日から30日に名古屋大学豊田講堂で開催された, 第26回日本コンピュータ外科学会では多数の参加者をお迎えし, 25周年特別企画が行われました.本学会の設立ならびにその発展に多大なる貢献をなされた先生方にご挨拶いただき, その後, 東京大学佐久間一郎先生から, 日本コンピュータ外科学会これまで何が研究され, そして, それが今後どうなっていくであろうかを予想する基調講演をいただきました. そして, 医学, 工学, 情報の各分野の若手を含めた研究者によるパネルディスカッションの時間が持たれました. このディスカッションでは, 日本コンピュータ外科学会のこれまでの25年, これからの25年について議論をするものでした. 日本コンピュータ外科学会がこの25年で達成してきたことを振り返り, 若手研究者が次の25年で目指すべき将来像についてそれぞれの立場から述べ, 今後どのようなイノベーションが生まれるかを予測する絶好の機会となったものと思います.本記事は, 第26回日本コンピュータ外科学会における 「25周年特別企画」 での, 橋爪誠先生, 北島雅樹先生, 土肥健純先生からのご挨拶, 佐久間先生の基調講演, ならびにパネルディスカッションを書き起こしたものです. 本学会を今後どのように発展させればよいのか, ひとつの道しるべとなれば幸いです.

1 0 0 0 高効率な電解オゾン生成が可能な白金ナノスポンジ電極の創製

- 著者

- 落合 剛 佐々木 萌 矢矧 束穂 濱田 健吾

- 雑誌

- 電気化学会第90回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-02-09

1 0 0 0 OA 擬似血管付き人工皮膚の作製とこれを用いた蚊の穿刺・吸血動作の観察

- 著者

- 王 俊貞 大月 翔平 高橋 智一 鈴木 昌人 青柳 誠司 大野 泰史 川尻 由美 神崎 務

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会学術講演会講演論文集 2014年度精密工学会秋季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.113-114, 2014-09-01 (Released:2015-03-01)

蚊を模倣した低侵襲性のマイクロニードルを開発するため,蚊の穿刺行動および吸血動作を観察した.本研究では蚊の穿刺対象として、マイクロ流路を有する透明な人工皮膚の開発を行った.この人工皮膚はアガロースとグルコマンナンを主材料とする.

1 0 0 0 OA ペダリング動作の順動力学シミュレーションによる最適なサドル位置の評価

- 著者

- 伊藤 史斗 内田 和男 長谷 和徳

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- シンポジウム: スポーツ・アンド・ヒューマン・ダイナミクス講演論文集 2017 (ISSN:24329509)

- 巻号頁・発行日

- pp.A-9, 2017 (Released:2018-05-25)

There are many studies for bicycles and pedaling; however, most of the pedaling studies are conducted based on experiments, such as inverse dynamics method. The purpose of this study is to develop a forward dynamics model of pedaling to generate pedaling motion on computer without experimental data. The proposed model was used proportional-derivative (PD) control for joint driving torque and the referred joint angles were optimized by genetic algorithms. Cost function of optimization was defined as minimum of the muscle load and differences between the objective crank angular velocity and that of the simulation. Joint torques and pedal forces was obtained from the simulation and was compared with the actual experimental data. Simulation results were tended to vibrate compared with the actual experimental data. In addition, magnitude of the cost function was investigated when changing saddle height as 0.700, 0.725, 0.750, 0.775 and 0.800 [m]. As a result, the cost function decreased as the saddle height became higher, and the cos function was minimum when the saddle height was 0.775[m].

- 著者

- 小新井 涼

- 出版者

- Center for Advanced Tourism Studies, Hokkaido University

- 雑誌

- International Journal of Contents Tourism

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.45-59, 2019-03-22

本研究では、コンテンツツーリズムの観点から、コスプレイベントにおけるコスプレ参加者の<リアルでフィクションを再現(re-enactment)する試み>について検討を行う。そのための具体的な研究対象として、北海道洞爺湖町で毎年開催されているTOYAKOマンガ・アニメフェスタを取り上げ、そこでのコスプレ参加者の実践を観察した。その結果、コスプレ参加者がアニメやゲームと結びつきのない洞爺湖町という現実世界(リアル)に、作品世界との形態的・意味的類縁性を見出し、フィクションとしての作品世界を再現している様子が見られた。こうしたコスプレ参加者の実践の分析を通して、コスプレイベントにおいて行われている、コスプレ参加者による<リアルでフィクションを再現するための見立て>が、コンテンツツーリズム実践として位置づけることが可能かについて論じる。

1 0 0 0 OA 角質増殖型足白癬の治療と治療上の問題点

- 著者

- 菊地 伊豆実 田沼 弘之 川名 誠司

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.6-13, 2013 (Released:2013-03-11)

- 参考文献数

- 70

In hyperkeratotic type tinea pedis, a sufficient curative effect is generally not obtained with topical antimycotic agents alone, because the main symptom is plantar keratosis. Oral antifungal drugs, such as itraconazole and terbinafine, are useful for treating hyperkeratotic tinea pedis in patients who can orally ingest drugs. In patients who do not respond to oral antifungal agents, we recommend the combination of an oral antifungal agent (such as itraconazole or terbinafine) and a topical antifungal agent, although problems may be encountered in obtaining reimbursement under the Japanese health insurance system. If oral administration is impossible, various topical application methods, such as concurrent use of urea ointments and the use of occlusive dressing technique, can be tried. In any case, it is important to continue treatment without losing hope. Combination therapy with oral and topical antimycotics is considered the most effective treatment. I generalized including domestic and foreign reports, and I pointed out problems, mainly regarding the cure for disease in consideration of the pharmacokinetics in the stratum corneum. In the future, we hope to see the development of more oral and topical antifungal agents that have fewer systemic adverse effects (in particular, hepatic disorders), have interactions with other drugs, and are transferred to the skin at higher concentrations. Treatment regimens (including dosage and treatment period) for existing drugs will also have to be reviewed in multicentre clinical trials.