1 0 0 0 OA 経営理念はパフォーマンスに影響を及ぼすか --経営理念の浸透に関する調査結果をもとに--

- 著者

- 高 巖 Iwao Taka

- 出版者

- 麗澤大学経済学会

- 雑誌

- 麗澤経済研究 = Reitaku International Journal of Economic Studies (ISSN:09196706)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.57-66, 2010-03-10

In this article, we describe how management philosophy affects corporate performance.For this purpose, we conducted experimental and statistical analyses on two corporations and clarified causal relationships between management philosophy and members’ performance(their commitment, motivation, contribution, etc.).At the beginning, we introduced three variables, which make it easier for us to understand how individuals treat management philosophy: (1) reflecting philosophy on actual behavior, (2)knowing and understanding philosophy, and (3) having sympathy for philosophy.Using the results of the experimental research, we explore a persuasive model, which satisfactorily explains how those variables indirectly affect corporate performance via other factors. Second, with this model, we describe, for example, the way senior officers treat management philosophy influences the extent to which followers accept the philosophy. We also suggest that a sense of unity and solidarity helps members take the philosophy seriously. Third, we discuss how management philosophy triggers innovative behavior in organizations.The point we have tried to make in this article is that the more deeply and widely management philosophy permeates an organization, the higher and the stronger performance (of individuals) could be achieved.

1 0 0 0 OA 直腸腺癌による直腸狭窄に対して,自己拡張型直腸ステントの設置をした犬の1例

- 著者

- 中川 恭子 南 毅生

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.3, pp.191-195, 2021-03-20 (Released:2021-04-20)

- 参考文献数

- 16

7歳のペキニーズが排便困難を主訴に来院した.直腸検査にて腫瘤状病変による直腸狭窄を認めた.CT検査によって周囲組織への浸潤を伴う全周性の腫瘤状病変が確認され,病理組織学検査により直腸腺癌と診断した.外科切除が困難と考えられたため,緩和的治療として自己拡張型直腸ステントの設置を実施した.直腸ステント設置により狭窄部の拡張が認められ,排便困難が改善した.その後,時々軽度のしぶりや血便は認められたものの一般状態も改善し,自力での排便が可能となった.しかし,直腸ステント設置40日後の第72病日に自宅にて突然死した.死因は明らかではなく,腫瘍及びステント設置との因果関係は不明であった.死亡時まで一般状態,排便ともに良好であったことから,短期的には有効性が認められたが,長期的な安全性や有効性については確認できなかった.

- 著者

- 舘下 徹志

- 出版者

- 横光利一文学会

- 雑誌

- 横光利一研究 (ISSN:13481460)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.31-47, 2011-03

1 0 0 0 OA 国境を越える「民族」 : アウスジードラー問題の歴史的経緯

- 著者

- 佐藤 成基

- 出版者

- 法政大学社会学部学会

- 雑誌

- 社会志林 = Hosei journal of sociology and social sciences (ISSN:13445952)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.19-49, 2007-07

- 著者

- 武藤 稲子 渡邊 隆夫

- 出版者

- 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科

- 雑誌

- 東北文化学園大学看護学科紀要 = Archives of Tohoku Bunka Gakuen University Nursing (ISSN:21866546)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.27-34, 2015-03-31

1 0 0 0 OA 超音波定量診断技術の現状と課題

- 著者

- 蜂屋 弘之

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.244-252, 2012-01-01 (Released:2012-01-01)

- 参考文献数

- 47

超音波断層装置を用いた医用診断は大きな成果を上げ,超音波診断装置は非常に普及しているが,断層画像を用いた診断には医師の経験や熟練を必要とする.生体の音響特性を利用し定量的な診断情報を得ようとする試みも行われてはいるが,生体組織の大きな特徴である不均一な構造は十分に考慮されておらず有用な定量診断情報には今一歩届いていないのが現状である.本解説では,生体の音響特性の特徴と超音波定量診断技術の現状について紹介し,何が問題なのかを考察し,将来の研究についての展望を述べる.

1 0 0 0 OA 紛争鉱物に関する企業のデュー・ディリジェンス規制 ─日米欧の比較研究─

- 著者

- 宮崎 正浩

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.5-23, 2022-08

コンゴ民主共和国東部など紛争地域においては、企業は、深刻な人権侵害など、重大な悪影響に手を貸すことになったり、巻き込まれたりする危険にも晒されている。OECDは2011年に「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を制定し、企業が紛争地域における人権侵害や紛争に手を貸してしまうことを回避するための枠組みを提示した。これを受け、米国及びEUでは、企業が使用する紛争鉱物が紛争地域において軍事組織に対し資金又は利益を与えていないかをデュー・ディリジェンスを用いて調査し、その結果を公表することを義務化する法規制が導入された。日本においては、法的措置は導入されていないが、企業の社会的責任(CSR)として紛争鉱物に関する調査が行われている。 本研究は、OECDガイダンスを基にした米国とEUの法規制が導入されることによって、コンゴ東部において紛争鉱物に係る人権侵害などにどのような影響を与えたのか、今後日本としての紛争鉱物に対しどのように取り組むべきかを明らかにすることを目的とする。 本研究では、紛争鉱物に関する米国とEU 規制の概要、これらに関する先行研究の概要をレビューした後、日本企業の紛争鉱物に対する取り組みの調査を行い、その成果を基に考察した。 日本では、紛争鉱物に関する法規制はなく、企業の社会的責任として自主的な取り組みがされているため、日本企業は欧米企業に比較して取り組みが遅れている可能性がある。このため、日本企業の紛争鉱物に関する取り組みを欧米企業と比較して客観的に評価するとともに、日本において紛争鉱物に関するデュー・ディリジェンスを法的義務化することを含め、今後の対策についての検討が強く望まれる、と結論付けた。

1 0 0 0 OA 南スーダンにおけるハイブリッド刑事法廷設置の試み――外と内の論理からの考察――

- 著者

- 藤井 広重

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.107-119, 2016-11-04 (Released:2020-03-12)

- 参考文献数

- 36

2011年にスーダンから独立した南スーダンは、2013年12月に政府側と反政府側との間で大規模な衝突を経験する。この衝突は、民族紛争の様相を呈し、政府および反政府の両者が、市民を巻き込む大規模な人権侵害に関与したと言われている。国際社会は、国際的な刑事裁判所の必要性を訴えるが、通常、政府の関与が疑われる中、人権侵害を捜査・訴追することを目的とした国際的な刑事司法のメカニズムを設置することは困難である。しかし、南スーダン政府は、2015年8月、南スーダンハイブリッド刑事法廷設置に言及した「南スーダンにおける衝突の解決に関する合意文書」に署名する。本稿ではハイブリッド刑事法廷をめぐる、国際社会と南スーダン政府のそれぞれの論理を紐解くことで、2015年8月合意文書にハイブリッド刑事法廷の設置が含まれ、アフリカ連合が同法廷の設置を主導していることの背景を明らかにする。

1 0 0 0 OA バーチャルリアリティによる身体的追体験

- 著者

- 池井 寧

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.17-22, 2019 (Released:2020-02-01)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 2 2

過去の体験をバーチャルリアリティ技術によって伝えるための手法について述べる.従来の追体験は多くの場合,身体を使わないメディアで体験を伝えるものであったが,バーチャルリアリティ技術を応用することより,一人称の知覚体験で過去の体験を再現し,身体感覚にも伝えられるようになる可能性がある.本稿では,身体的な追体験の考え方を述べ,実装方法の1つを示す.身体的追体験は,体験学習,身体技能の伝承,身体運用に制約のある人のQOL などに貢献できる可能性がある.

1 0 0 0 OA ヴァイマル共和政期のドイツの国籍 : 国籍の「エスニック化」とその限界

- 著者

- 佐藤 成基

- 出版者

- 法政大学社会学部学会

- 雑誌

- 社会志林 = Hosei journal of sociology and social sciences (ISSN:13445952)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.31-64, 2022-12

- 著者

- 岡野内 正

- 出版者

- 法政大学社会学部学会

- 雑誌

- 社会志林 = Hosei journal of sociology and social sciences (ISSN:13445952)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.65-76, 2022-12

1 0 0 0 OA コヒーレント光ファイバー通信の新展開

- 著者

- 菊池 和朗

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.9, pp.856-861, 2009-09-10 (Released:2019-09-27)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2

光の位相情報を活用するコヒーレント光通信の研究は,約20年の中断を経て,近年再び活発化している.新世代のコヒーレント光通信は,従来の光技術と高速デジタル信号処理の融合を特徴としており,デジタル・コヒーレント光通信と呼ばれる.本稿では,コヒーレント光通信の歴史を概観した後,デジタル技術との融合がもたらす新たな可能性について解説する.

1 0 0 0 OA 豊島を訪ねて : 産業廃棄物不法投棄事件と住民運動

- 著者

- 村上 俊介

- 出版者

- 専修大学人文科学研究所

- 雑誌

- 専修大学人文科学研究所月報 = Senshu University Institute of Humanities Monthly Bulletin (ISSN:03878694)

- 巻号頁・発行日

- vol.318, pp.3-19, 2022-09-30

1 0 0 0 OA 都市の見取り図 ナボコフのベルリン

- 著者

- 諫早 勇一 Yuichi Isahaya Юити Исахая

- 出版者

- 同志社大学言語文化学会

- 雑誌

- 言語文化 = Doshisha Studies in Language and Culture (ISSN:13441418)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.4, pp.553-571, 2004-03-10

1 0 0 0 OA 炭鉱労働者にとって「文学」とは何であったか ――ある詩人の半生と作品から――

- 著者

- 坂田 勝彦

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.21-38, 2019-10-01 (Released:2022-04-07)

- 参考文献数

- 23

本稿は、ある詩人の半生と作品をもとに、炭鉱労働者にとって﹁文学﹂とはいかなる営みであったか検討することを目的としている。 一九五〇年代から六〇年代にかけて、日本各地では、労働運動と連動した多様なサークルや個人によって、詩や小説、うたごえなど、様々な表現が模索された。とりわけ詩は、労働者にとって当時、もっとも身近な﹁文学﹂であった。そして、炭鉱においては、その過酷な労働環境やエネルギー革命に対する怒りを表現し、社会的な差別や排除の中でなお連帯を模索した実践として、無数の詩が労働者の手で綴られた。 しかし、当時の文化運動の多くと同様に、炭鉱の文化運動もまた、高度経済成長と大衆消費社会の到来とともに衰退していく。そうした中で、石炭産業が崩壊し、炭鉱という場がなくなった後も、元炭鉱労働者の中には様々な形で表現を模索した人々がいた。例えば、かつて炭鉱で働き、そこを追われたある人物は、一度は詩を綴ることを﹁断念﹂しながらも、その後、再び詩を綴るようになる。そのとき、彼にとって詩を綴ることは、日常生活で出会う様々な出来事や感情を対象化し、第二の人生における新たな生き方を模索する実践として、炭鉱で働いていた時代とは別様の意味を持つようになった。 そこで本稿は、﹁社会現象としての文学﹂という視点から、炭鉱労働者にとって詩を綴ることがいかなる意味をもっていたかを検討する。そこからは、それまでとは大きく異なる世界を生きる中で、詩という表現行為が彼らの悩みや苦しみを癒し、第二の人生を歩んでいく上で大きな支えとなってきたことが明らかになる。

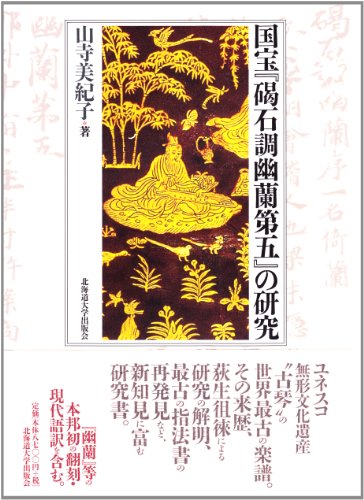

1 0 0 0 国宝『碣石調幽蘭第五』の研究

- 著者

- 橘 雄介

- 出版者

- 福岡工業大学

- 雑誌

- 福岡工業大学研究論集 (ISSN:24350222)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.79-96, 2023-02-28

The “right to repair” is defined as the user’s right to decide on her products, but current legislations take forms of obligations to provide repair parts and repair manuals from authorized product manufacturers to the users or the independent repair service providers. In other words, the current “right to repair” legislation does not address the prevention of the repair by the manufacturer’s intellectual property rights. Then, what measures can be taken to tackle that situation? In this respect, in EU design law, the “repair clause” which legalizes repair using spare parts has existed since before the “right to repair” was discussed. This paper follows the discussion of the repair clause through the leading case, the Acacia case, and explores whether the clause contributes to the “right to repair” and the pros and cons of such clauses. As a conclusion, the repair clause of EU can support the “right to repair”. On the other hand, the extensibility of the clause may differ depending on whether the rational of the exception provision is considered as the competition law and the exhaustion doctrine or, beyond the traditional those theories, given the meaning of an “environment-oriented” right to repair to promote the circular economy.

1 0 0 0 OA 滞在型ラーニング・アシスタントに生じる待機時間とその効果的な活用

- 著者

- 中園 宏幸 廣瀬 喜貴

- 出版者

- 同志社大学学習支援・教育開発センター

- 雑誌

- 同志社大学学習支援・教育開発センター年報 = Doshisha University annual report of Center for Learning Support and Faculty Development

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.28-50, 2015-10-23

本稿は、滞在型ラーニング・アシスタント(LA)の設置にともなって生じる待機時間を効果的に活用するためにはどうすればよいのかを明らかにする。この目的に対して、同志社大学のLAを対象に質問紙調査を行うことにより、広報活動を積極的に行っているLAは勤務満足度が高いということを実証した。広報活動はLAが自律的に創りだした業務であるという点から、LAの自己統治を尊重することが重要となる可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA 自閉症スペクトラム障害の社会性障害を探る:fMRI 研究

- 著者

- 小坂 浩隆 田邊 宏樹 守田 知代 岡本 悠子 齋藤 大輔 石飛 信 棟居 俊夫 和田 有司 定藤 規弘

- 出版者

- 日本生物学的精神医学会

- 雑誌

- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.255-261, 2012 (Released:2017-02-16)

- 参考文献数

- 21

自閉症スペクトラム障害(ASD)の中核症状である社会性障害の脳基盤を解明するために,青年期の高機能ASD群に対して,共同研究機関とともに行ってきたfMRI研究を一部紹介する。自己顔認知課題においては,ASD群は自己顔認知処理がなされる後部帯状回の機能低下と情動処理に関わる右島の賦活異常を認め,認知と情動的評価に解離がみられた。相互模倣課題においては,自己動作実行と他者動作観察の同一性効果を求め,ASD群は左側の extrastriate body area の賦活が不十分で,症状重症度と逆相関を認めた。アイコンタクト・共同注視課題における2 台 MR同時測定(Dual-fMRI)においては,ASD群は視覚野の賦活低下を認めたほか,定型発達者ペアで認められた意図の共有を示す右下前頭葉活動の同調性が認められなかった。これらの脳領域が,ASD の social brain markerになる可能性があると考えられた。