1 0 0 0 OA 新撰俳諧辞典

- 著者

- 岩本梓石, 宮沢朱明 著

- 出版者

- 大倉書店

- 巻号頁・発行日

- 1927

本研究の概要は、術後せん妄に続く中枢神経ダメージの機序解明、予防開発のため、同一術式の術後患者を術後せん妄の有無により2群に分け、末梢血液で測定可能な血液脳関門(BBB)の接着因子とその透過性の調節因子、微小循環の調節機構に関連する因子、認知機能と強い関連性のあるメタボリック症候群関連サイトカイン等をリン酸化ニューロフィラメント重鎖(pNF-H)とともに測定し、解析を行い、術後せん妄のメカニズムの解明とそれに基づく診断マーカーの開発及びせん妄に続く中枢神経ダメージを予防する治療開発に繋げる。

1 0 0 0 OA ビタミンAの発見 マッカラムの想い出

- 著者

- 小柳 達男

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.41-44, 1969-01-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 ホームレスと人権保障:釜ケ崎における公的扶助の役割

- 著者

- 上畑 恵宣

- 出版者

- 密教研究会

- 雑誌

- 密教文化 (ISSN:02869837)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.188, pp.L111-L94, 1994

- 著者

- Masato Takase Mitsuhiro Yamada Tomohiro Nakamura Naoki Nakaya Mana Kogure Rieko Hatanaka Kumi Nakaya Ikumi Kanno Kotaro Nochioka Naho Tsuchiya Takumi Hirata Yohei Hamanaka Junichi Sugawara Tomoko Kobayashi Nobuo Fuse Akira Uruno Eiichi N Kodama Shinichi Kuriyama Ichiro Tsuji Atsushi Hozawa

- 出版者

- Japan Atherosclerosis Society

- 雑誌

- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)

- 巻号頁・発行日

- pp.63826, (Released:2022-11-04)

- 参考文献数

- 54

- 被引用文献数

- 2

Aim: Impaired lung function is associated with atherosclerotic vascular events. Carotid intima-media thickness (cIMT) is a marker for subclinical atherosclerosis. However, few studies have examined the association between lung function and cIMT among never smokers or individuals stratified by age. We investigated the association between lung function and cIMT in the Japanese population. Methods: We conducted a cross-sectional study of 3,716 men and 8,765 women aged 20 years or older living in Miyagi Prefecture, Japan. Lung function was evaluated using forced expiratory volume at 1 s (FEV1) and forced vital capacity (FVC) was measured using spirometry. The maximum common carotid artery was measured using high-resolution B-mode ultrasound. An analysis of covariance was used to assess associations between lung function and cIMT and adjusted for potential confounders. A linear trend test was conducted by scoring the categories from 1 (lowest) to 4 (highest) and entering the score as a continuous term in the regression model. Results: After adjusting for potential confounders including passive smoking, lower FEV1 and FVC were associated with higher cIMT in both men and women (P<0.001 for linear trend). This association was confirmed even when we restricted our study to never smokers. Furthermore, even when we stratified by age, an inverse association between lung function and cIMT was confirmed in middle-aged (40-64 years) and elderly participants (65-74 years). Conclusions: Lower lung function was associated with higher cIMT in the Japanese population independent of age and smoking. Assessment of atherosclerosis or lung function may be required for individuals with lower lung function or atherosclerosis.

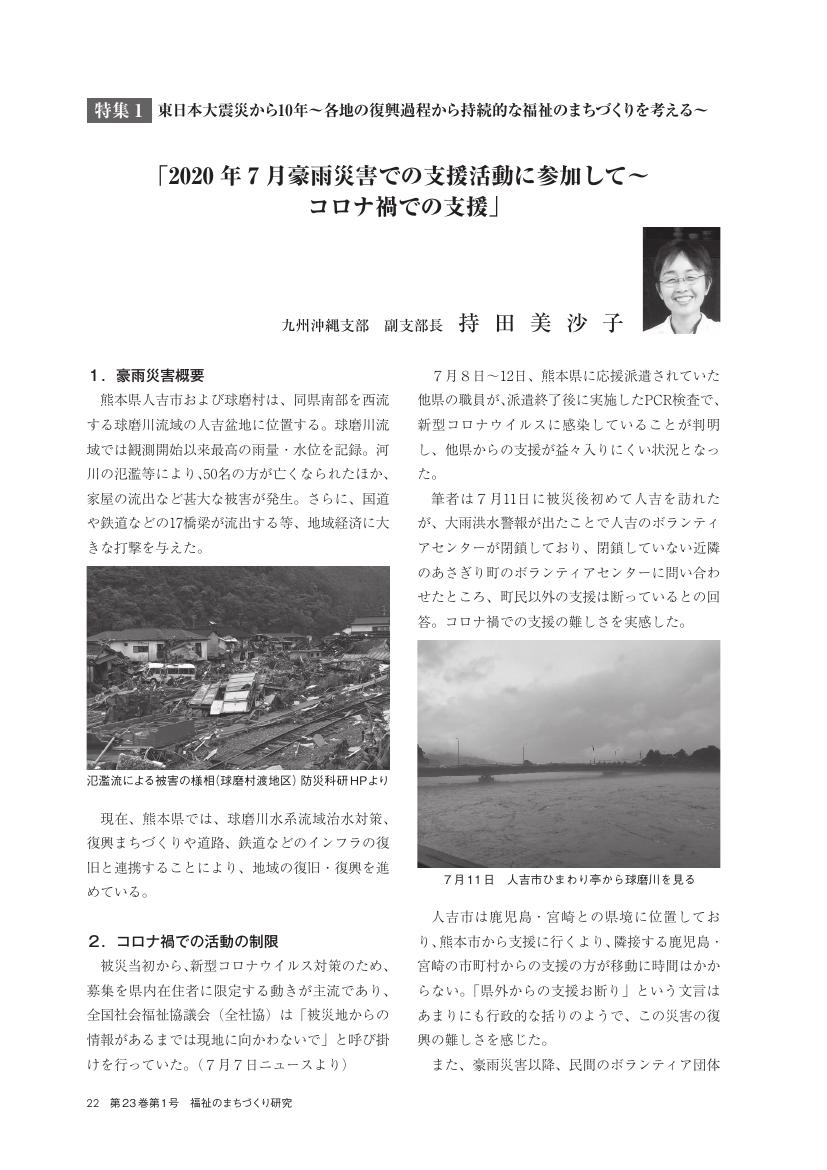

1 0 0 0 OA 2020年7月豪雨災害での支援活動に参加して コロナ禍での支援

- 著者

- 持田 美沙子

- 出版者

- 一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会

- 雑誌

- 福祉のまちづくり研究 (ISSN:13458973)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.22-25, 2021-06-15 (Released:2022-07-27)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 日本語アクセント教本

1 0 0 0 OA 「戦後日本の独占化傾向」について 宮崎義一教授の所説にたいする疑問

- 著者

- 鈴木 金三

- 出版者

- 日本経済学会

- 雑誌

- 季刊 理論経済学 (ISSN:0557109X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.48-57, 1963-02-13 (Released:2008-02-28)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 「軽さ」への移行 : ジョルジュ・バタイユ『マネ』における<マラルメの肖像>

- 著者

- 松田 真莉子

- 出版者

- 北海道大学大学院文学研究科映像・表現文化論講座

- 雑誌

- 層 : 映像と表現

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.208-225, 2019-03-20

1 0 0 0 OA 山形県における時空間三次元地図を用いた新型コロナウイルス感染症流行可視化の取り組み

- 著者

- 瀬戸 順次 鈴木 恵美子 山田 敬子 石川 仁 加藤 裕一 加藤 丈夫 山下 英俊 阿彦 忠之 水田 克巳 中谷 友樹

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-072, (Released:2022-11-08)

- 参考文献数

- 15

目的 感染症の流行状況を的確に示すためには,時・場所・人の3つの情報の要約が求められる。本報告では,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が山形県において「いつ・どこで・どのように」広がっているのかを可視化したCOVID-19時空間三次元マップ(時空間マップ)を用いて実施した公衆衛生活動の概要を紹介することを目的とした。方法 山形県および山形市(中核市)のプレスリリース情報を基に感染者の疫学情報をリスト化し,無料統計ソフトを用いて時空間マップ(自由に回転,拡大・縮小が可能な3次元グラフィクスを含むhtmlファイル)を作成した。時空間マップの底面には,山形県地図を配置した。各感染者は,XY平面の居住地市町村(代表点から規定範囲でランダムに配置)とZ軸の発病日(推定を含む)の交点にプロットした。また,色分けにより,感染者の年齢群,感染経路を示した。さらに,県外との疫学的関連性を有する感染者には,都道府県名等を挿入した。完成した時空間マップは,山形県衛生研究所ホームページ上で公開し,随時更新した。活動内容 2020年8月に時空間マップの公開を開始し,以降,山形県で経験した第六波までの流行状況を公開した。その中で確認された,第一波(2020年3~5月)から第五波(2021年7~9月)までに共通していた流行の特徴をまとめ,ホームページ上に掲載した。あわせて,その特徴を踏まえた感染対策(山形県外での流行と人の流れの増加の把握,飲食店クラスターの発生抑止,および家庭内感染の予防)を地域住民に提言した。2022年1月以降の第六波では,10歳未満,10代,そして子育て世代の30代の感染者が増加し,保育施設・小学校におけるクラスターも増えていたことから,これら施設においてクラスターが発生した際の家庭内感染の予防徹底を呼びかけた。結論 時・場所・人の情報を含むCOVID-19流行状況をまとめた図を作成・公開する中で得られた気づきを基に,地域住民に対して具体的な感染対策を提言することができた。本報告は,自治体が公表している感染者情報を用いた新たな公衆衛生活動の方策を示した一例と考えられる。

- 著者

- Ryuta NAKAE Yasuo MURAI Yasuhiro TAKAYAMA Kaoru NAMATAME Yoshiyuki MATSUMOTO Takahiro KANAYA Yu FUJIKI Hidetaka ONDA Go SUZUKI Junya KANEKO Takashi ARAKI Yasutaka NAOE Hidetaka SATO Kyoko UNEMOTO Akio MORITA Hiroyuki YOKOTA Shoji YOKOBORI

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- pp.2022-0226, (Released:2022-10-13)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 6

Coagulopathy, a common complication of traumatic brain injury (TBI), is characterized by a hypercoagulable state developing immediately after injury, with hyperfibrinolysis and bleeding tendency peaking 3 h after injury, followed by fibrinolysis shutdown. Reflecting this timeframe, the coagulation factor fibrinogen is first consumed and then degraded after TBI, its concentration rapidly decreasing by 3 h post-TBI. The fibrinolytic marker D-dimer reaches its maximum concentration at the same time. Hyperfibrinolysis in the acute phase of TBI is associated with poor prognosis via hematoma expansion. In the acute phase, the coagulation and fibrinolysis parameters must be monitored to determine the treatment strategy. The combination of D-dimer plasma level at admission and the level of consciousness upon arrival at the hospital can be used to predict the patients who will "talk and deteriorate." Fibrinogen and D-dimer levels should determine case selection and the amount of fresh frozen plasma required for transfusion. Surgery around 3 h after injury, when fibrinolysis and bleeding diathesis peak, should be avoided if possible. In recent years, attempts have been made to estimate the time of injury from the time course of coagulation and fibrinolysis parameter levels, which has been particularly useful in some cases of pediatric abusive head trauma patients.

1 0 0 0 OA 7テスラ磁気共鳴装置による高分解臨床画像の開発

- 著者

- 中田 力 西澤 正豊 藤井 幸彦 鈴木 清隆 KWEE Ingrid L. KNIGHT Robert T.

- 出版者

- 新潟大学

- 雑誌

- 基盤研究(S)

- 巻号頁・発行日

- 2004

本研究は、本邦唯一のヒト用超高磁場(7.0T)装置を用いた高分解能画像を開発し、特定疾患における組織特性を反映するコントラスト画像法を導入することにより、組織標本に匹敵する臨床生体顕微鏡を開発することを目的とした。様々な技術開発を行い、SusceptibilityWeighted Imaging(SWI)を導入した生体顕微鏡法では、世界に先駆けて、最終園標とされたAlzheimer病の老人斑の画像化にも成功した。

1 0 0 0 OA 磁気共鳴分子マイクロイメージング開発

本研究は世界の研究者が過去30年間以上失敗し続けてきたリガンド型MRI分子イメージングの開発を行う極めて挑戦的なプロジェクトであった。その宣言通り期間内で不可能と思われていた夢の画像法開発に成功し、研究代表者によりJJ Vicinal Coupling Proton Exchange(JJVCPE)と名付けられた。具体的には、H2O17を用いた水分子と、O17-PiBを用いたアミロイド分子イメージングが施行され、アクアポリン4を介したVirchow-Robin腔の間質流がβ-amyloidのクリアランスに必須でありその機能不全がAlzheimer病の発症機序に強く関連していることを突き止めた。

1 0 0 0 フィリピン北部と台湾南部の少数民族の言語学的・人類学的調査研究

研究期間の前半の1996、97年度は、現地調査を中心に行い、1998年度は3年間のとりまとめの年のために基本的には調査報告書作成にあてた。この期間中に、森口は、フィリピン共和国のカガヤン州バブヤン島のバブヤン語、バタネス州バタン島のイヴァタン語、イトバヤット島のイトバヤット語、サブタン島のイヴァタン語イサモロン方言、台湾の南投縣仁愛郷のブヌン語の言語学的現地調査を、山田は、バタネス州イトバヤット島のイトバヤット語の現地調査を、笠原は、台湾の嘉義縣のツォウ族、屏東縣のルカイ族、台東縣のプュマ族の人類学的調査を行った。森口は、基本的には民話、伝説、お伽話のテキストを録音、記述し、翻訳、文法的分析を行った。また、山田は、ことわざ、迷信、言い伝え、格言等の記述、翻訳及び分析を行った。笠原は、ルカイ族の系譜をもとにこの部族の中での支配者階級(貴族)への身分の変化を分析した。一方、ツォウ族では、外部のブヌン族のツォウ族への同化の現象を発見し分析を行った。論文としては、'96,'97年の調査で森口が発見したバタネス州サブタン島の漁師ことばと台湾のヤミ族のことばとの関係を「「ヤミ族とは何処の部族なる乎」-フィリピン側の資料に基づいたヤミ族」(『台湾原住民研究』第3号pp.79-108)にまとめ、笠原は、ルカイ族の聞き書き資料と台湾領有の時代の古い資料の対照を行い「伊能嘉矩の時代-台湾原住民初期研究史への測鉛」(『台湾原住民研究』第3号pp.54-78)にまとめた。森口、山田、笠原3名は、1996、97、98年度の海外調査の報告書としてNarratives,Beliefs and Genealogies.(Shizuoka University)を出版した。その内容としては、3年間の調査をもとに森口は、イバタン語の伝説・民話集を、山田は、イトバヤット語の迷信・タブーを、笠原は、ルカイ族の系譜に関する論文、資料集を作成した。

1 0 0 0 OA 風呂の風流 : いわゆる林間の風流について

- 著者

- 天野 繁子

- 出版者

- 法政大学史学会

- 雑誌

- 法政史学 = 法政史学 (ISSN:03868893)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.36-48, 1985-03-24

- 著者

- Satoshi Funayama Utaroh Motosugi Shintaro Ichikawa Hiroyuki Morisaka Yoshie Omiya Hiroshi Onishi

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.mp.2021-0103, (Released:2022-11-08)

- 参考文献数

- 47

Purpose: To evaluate the feasibility of folded image training strategy (FITS) and the quality of images reconstructed using the improved model-based deep learning (iMoDL) network trained with FITS (FITS-iMoDL) for abdominal MR imaging.Methods: This retrospective study included abdominal 3D T1-weighted images of 122 patients. In the experimental analyses, peak SNR (PSNR) and structure similarity index (SSIM) of images reconstructed with FITS-iMoDL were compared with those with the following reconstruction methods: conventional model-based deep learning (conv-MoDL), MoDL trained with FITS (FITS-MoDL), total variation regularized compressed sensing (CS), and parallel imaging (CG-SENSE). In the clinical analysis, SNR and image contrast were measured on the reference, FITS-iMoDL, and CS images. Three radiologists evaluated the image quality using a 5-point scale to determine the mean opinion score (MOS).Results: The PSNR of FITS-iMoDL was significantly higher than that of FITS-MoDL, conv-MoDL, CS, and CG-SENSE (P < 0.001). The SSIM of FITS-iMoDL was significantly higher than those of the others (P < 0.001), except for FITS-MoDL (P = 0.056). In the clinical analysis, the SNR of FITS-iMoDL was significantly higher than that of the reference and CS (P < 0.0001). Image contrast was equivalent within an equivalence margin of 10% among these three image sets (P < 0.0001). MOS was significantly improved in FITS-iMoDL (P < 0.001) compared with CS images in terms of liver edge and vessels conspicuity, lesion depiction, artifacts, blurring, and overall image quality.Conclusion: The proposed method, FITS-iMoDL, allowed a deeper MoDL reconstruction network without increasing memory consumption and improved image quality on abdominal 3D T1-weighted imaging compared with CS images.

- 著者

- Miho Gomyo Kazuhiro Tsuchiya Kenichi Yokoyama

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.rev.2021-0140, (Released:2022-11-03)

- 参考文献数

- 74

- 被引用文献数

- 2

With the increasing use of 3-tesla MRI scanners and the development of applicable sequences, it has become possible to achieve high-resolution, good contrast imaging, which has enabled the imaging of the walls of small-diameter intracranial arteries. In recent years, the usefulness of vessel wall imaging has been reported for numerous intracranial arterial diseases, such as for the detection of vulnerable plaque in atherosclerosis, diagnosis of cerebral arterial dissection, prediction of the rupture of cerebral aneurysms, and status of moyamoya disease and cerebral vasculitis. In this review, we introduce the histological characteristics of the intracranial artery, discuss intracranial vessel wall imaging methods, and review the findings of vessel wall imaging for various major intracranial arterial diseases.

1 0 0 0 OA ビタミン供給源としての卵

- 著者

- 福渡 努

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.6, pp.325-330, 2018-06-15 (Released:2018-06-21)

- 参考文献数

- 19

Recent years, many people have wanted to be healthier and paid attention to vitamin rich foods. However, vitamin contents in foods shown in tables of food composition do not always correspond to vitamins available for body, because dietary B-group vitamins exist as free-, cofactor- and bound-forms and human cannot completely digest and absorb the bound-form B-group vitamins. This manuscript shows our recent works to develop evaluation of vitamin nutritional status and bioavailability of B-group vitamins in diets and foods using urine samples as nutritional biomarkers. Especially, our results showed that eggs contained enough amounts of bioavailable pantothenic acid and biotin. Evaluation of bioavailability of B-group vitamins in foods and intake of foods such as eggs containing high bioavailable B-group vitamin is important to maintain health.