1 0 0 0 IR 夏目漱石講演会「文芸と道徳」論 人格主義傾向への宣言

- 著者

- Jamet Olivier

- 出版者

- 天理大学学術研究委員会

- 雑誌

- 天理大学学報 (ISSN:03874311)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.51-71, 2011-02

1911年8月桂太郎内閣が弾圧政治を行っていた時代に,夏目漱石は関西で4つの講演を行った。それは今日まで色あせることのない捕われた人間の個人としての自立と保護を訴える鋭いヒューマニズムを表明するものであった。本論文では大阪で行われた4番目の講演「文芸と道徳」について考察する。最初に当時の社会において漱石が個人の価値を認めるに至った経緯を説明し,急激に変化する社会を示す概念,表現,「鍵」となる漱石の言葉に焦点を当てる。そして夏目漱石文学におけるこの講演会の重要性,特に自己の存在への不安と危機が生じた約10年の間に起こった漱石自身の大きな変化を述べ,社会政治的性格を有したメッセージの重要性を説く。

1 0 0 0 OA 炭鉱における不発雷管 (流管) 検出について

- 著者

- 山田 正幸 馬場 文夫

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.834, pp.861-865, 1957-12-25 (Released:2011-07-13)

In the most recent we have been interested in keep away from an explosion accident by the misfired detonstors. In this paper we shall report on the electronic metal detection.The metal detector is build around some form of mutual-inductance bridge employing a symmetrical coil arrangement which is bed by a suitable oscillator. The presence of a metallic particle in the A. C. electro-magnetic field which links the coils disturbs the original field pattern for which the bridge was balanced. The resulting bridge unbalance current is amplified and made to operate a warning or rejection device.

- 著者

- 松下 年子 河口 朝子 原田 美智 神坂 登世子 米山 和子 小林 一裕 大澤 優子 渡邊 裕見子

- 雑誌

- アディクション看護 (ISSN:13497472)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.54-75, 2020-10

本研究では,新人看護師の教育や研修システム,看護部の新人看護師および看護師全体の教育に関する方針と実際,課題等を明らかにすることを目的に,インタビュー調査を実施した.対象病院は総合病院10施設,精神科病院2施設,リハビリテーション病院1施設の計13施設で,研究対象者の職位は看護部長4名,副看護部長2名,その他看護部教育担当者等8名の計14名であった.インタビュー内容を質的帰納的に分析した結果,【新人看護師の背景と配属先等の対処および,成長と課題】【離職とその理由,離職防止とリクルート対策】【新人看護師の教育体制と支援】【新人看護師への研修体制および全体の研修体制】【看護管理者・教育担当者のやりがいと課題】【働きやすい環境整備】の6カテゴリが抽出された.新人看護師の背景とその多様性,離職率と離職理由とそれに対する対応,離職者の傾向と採用の取り組み,またプリセプターシップ,新人看護師の不安や職場不適応とメンタルヘルスサポート,新人看護師の残業ヘの配慮,新人看護師を教育する側へのサポート等が集約された.さらに新人看護師のオリエンテーションと研修の実際やローテーション研修,新人研修の評価,2年目以降の研修プログラム,クリニカルラダー,院外研修への参加と助成の有無等が抽出された.加えて看護管理者・教育担当者が重点的に取り組みたいこと,自分自身の成長,人材育成の姿勢と課題が,最後に働きやすい環境整備として異動に関すること,子育て中の看護師に対する支援と課題,地域や他機関とのつながり等の実際が明らかにされた.

1 0 0 0 OA 「岡村理論」の相互扶助をめぐる葛藤 ―「民俗としての福祉」概念に着目して―

- 著者

- 岡田 哲郎

- 出版者

- 東京通信大学

- 雑誌

- 東京通信大学紀要 第4号 = Journal of Tokyo Online University No,4 (ISSN:24346934)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.47-62, 2022-03-31

国の「地域共生社会」政策で「地域の支え合い」が強調される中、社会福祉学においてその行為をいかに位置付けるかが問われている。本研究では、日本の社会福祉学及び地域福祉の礎を築いた岡村重夫が「相互扶助」をいかに捉え、自身の理論体系に取り入れたのかを明らかにするため、「民俗としての福祉」概念を軸として、「岡村理論」に内在する「相互扶助」をめぐる葛藤を読み解いた。今日の「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」における「地域・民族固有の知(indigenous knowledge)」を先取りした論としても、「民俗としての福祉」概念から再照射した「岡村理論」は注目される。

1 0 0 0 OA 岡崎市まちゼミにみる地方都市中心商店街の再生の取り組み

- 著者

- 内藤 亮

- 出版者

- 日本地理教育学会

- 雑誌

- 新地理 (ISSN:05598362)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.51-68, 2017 (Released:2019-06-21)

- 参考文献数

- 21

1 0 0 0 OA 商店街活性化事業としてのまちゼミの全国的特徴とその課題・可能性

- 著者

- 内藤 亮

- 出版者

- 日本地理教育学会

- 雑誌

- 新地理 (ISSN:05598362)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.17-35, 2021 (Released:2022-04-17)

- 参考文献数

- 12

“Machizemi” is an event that uses the extensive professional knowledge of clerks. It enhances the promotion of purchase and appeal of shops on shopping streets. This event is characterized by free seminars which are held by clerks for customers on their professional knowledge and product technology. Small shops can conduct this event, because seminars can be held at the clerks’ shops and the costs of creating flyers and advertisement are low. Further, Machizemi can be carried out without relying on subsidies from local governments, and the participation in Machizemi is left to clerks’ motivation. Therefore, it has the potential to revitalize shopping streets. The existing research on Machizemi focuses on activities in individual areas. No research on the features and issues of Machizemi on nationwide exists. First, this article grasps the nationwide trends and reality of Machizemi as a revitalization event for shopping streets in local cities. Second, it analyzes regional differences and features. Finally, it reveals the issues and possibilities of Machizemi. Questionnaire survey results indicate that many areas are using subsidies, and any areas cannot continue Machizemi. To enhance its effect and success, responsible organizations must consider the deviation of categories of participating shops. Responsible organizations must ask clerks belonging to the categories which have shown no participation, as well as print flyers that raise the appeal of newly participating shops. To inform residents about Machizemi, it is important to place flyers in newspapers, as well as to post flyers to houses directly. Through cooperation with schools, students and parents are enabled to become new customers. Responsible organizations fully understand the features of Machizemi, and leaders exist in the areas benefiting from its positive effects. Although there are no issues with cost, the lack of motivation of clerks and existing leaders cannot sustain Machizemi. Its management should be properly inherited by associations of Machizemi or executive committees from local chambers of commerce and industry. The issue is that motivated clerks manage Machizemi to be self-sustaining. Without properly overtaking the management of Machizemi, sometimes its effect is inferior to that of the management by the local chambers of commerce and industry. Although Machizemi is independent from the local chambers of commerce and industry regarding the costs, it is necessary to train leaders and enhance clerks’ motivation. From the perspective of the revitalization of shopping streets, fewer areas have increased sales, new customers, and regular customers. Conversely, Machizemi contributes to the recognition of shops in many areas. Responsible organizations must consider ideas for improving future sales. Every area should understand the original features of Machizemi. The effect of Machizemi varies based on the level of clerks’ motivation. Using the original features of Machizemi contributes to the practice and future revitalization of shopping streets.

1 0 0 0 OA 遷延感作実験における免疫病理学的研究

- 著者

- 小泉 富美朝

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.12, pp.682-703,715, 1965-12-30 (Released:2017-02-10)

- 被引用文献数

- 1

This is a report of the immunopathological studies of the correlation between the chronic changes of serum protein, peripheral blood pictures and the morphological changes in the various organs in 30 rabbits, which were sensitized with egg white 2 times a week for over one year. Furthermore the inoculation of the tubercle bacilli of bovine type were performed on the prolonged sensitized rabbits. These results were summarized as follows. 1) The chronic changes of serum protein were characterized by hypergammaglobulinemia which had a peak in the earlier period (till 120 experimental days) and another peak in the later. 2) The chronic changes of serum protein were closely connected with the behaviour of the lymphatic follicles and the cell reactions in the haematopoietic organs especially of the lymph nodes and the spleen. 3) Methylgreen-pyronin staining of pyroninophilic cells indicated a defferent result in the earlier and later period, i, e. those in the earlier stage stained intensively, but weakly in the later and even non-pyroni-noophilic plasma cells were demonstrated. However, many intensive pyroninophilic plasma cells appe ared again in the lymph nodes and spleen of the cases which the inoculation of the tubercle bacilli was superimposed. 4) Nuclear changes in necrotic cells, LE transformation, HX bodies, and onion skin lesions were demonstrated in the group of the later period. 5) Hyperplastic bone marrow, remarkable myeloid metaplasia in the various organs and myeloid leukemoid reaction up to the promyelocytes in the peripheral blood were observed mainly in the earlier period, however, there was hypoplastic marrow in the later period, with single case (285th experimental day) which provided for change similar to myelofibrosis. 6) Experimentally produced Aschoff bodies in the heart have demonstrated, which became more typical form in the later period than those of the earlier period. From the evidences stated above, it may be possible to conclude that the processes of prolonged sensitization were divided into two periods, i.e. the earlier period which is characterized by showing an allergic-hypergic condition and the later having an abnormal immune response.

- 著者

- 梅田 剛利 太田 剛 浅岡 壮平 森 康浩 嶋谷 頼毅 手島 信貴 宮川 創 馬場 武志

- 出版者

- 公益社団法人 日本畜産学会

- 雑誌

- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.1, pp.19-24, 2017-02-25 (Released:2017-04-06)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

ブナシメジ廃菌床(以下,廃菌床)が泌乳牛用発酵混合飼料(発酵TMR)の原料として利用可能であるかを検討するため,ホルスタイン種泌乳牛4頭に廃菌床を乾物あたり8%含む発酵TMR(廃菌床区)あるいは含まない発酵TMR(対照区)を給与した1期14日間の試験を行い,2期目には処理を反転した.発酵TMRは発酵品質を調査し,TMRの粗濃比,水分含量,有機物含量,粗タンパク質含量およびNDFom含量は両区でそろえた.廃菌床を添加した発酵TMRの発酵品質は良好であり,廃菌床区の乳成分は乳タンパク質率が対照区と比べて低かった(P<0.01)ものの,乳タンパク質生産量は有意差が認められず,乳脂肪率と乳糖率は対照区と比べて有意差が認められなかった.廃菌床区の乾物摂取量および乳量は対照区と比べて有意差が認められなかった.これらのことから,ブナシメジ廃菌床は発酵TMRの原料としての利用可能性が示された.

- 著者

- 山谷 里奈 久保 久彦 汐見 勝彦 武村 俊介

- 雑誌

- 日本地震学会2022年度秋季大会

- 巻号頁・発行日

- 2022-09-15

リンパ節郭清術後のがん患者にしばしばみられるリンパ浮腫は,決定的な治療方法がないために,がん術後患者のQOL低下に大きく影響を与える.近年,動物を対象とした実験で,振動刺激がリンパ流の亢進やリンパ管新生に寄与するため,振動刺激がリンパ浮腫の予防や治療に適応できる可能性が示唆されたが,ヒトを対象とした検討は行われていない.そこで,本研究では,(1)リンパ浮腫専門院を受診した患者の診療録および問診表からリンパ浮腫の実態を明らかにした上で,(2)健常人を対象に振動刺激がリンパ流に与える影響の検討を実施した.研究I乳癌術後に発症するリンパ浮腫の実態調査[方法]2003年にリンパ浮腫専門院を受診した乳癌術後患者221名の診療録および問診表から,患者属性・受診前の状況・受診時の浮腫・浮腫の経過について情報を収集した.[結果]対象者を手術時期(1984年以前,1985-1999年,2000年以降)に分けて比較したところ,手術時期が早い患者ほど,重症例が多かった.重症度別に周囲径を評価したところ,一ヵ月後および三ヵ月後の治療効果に有意差はみられなかった,[考察]重症度により治療効果の差はみられるものの,その効果には手術時期による差異はみられなかった.したがって,術後年数が長いリンパ浮腫患者に対しても適切な介入が有効であることが示唆された.研究II振動刺激が健常女性のリンパ流に与える影響[方法]健常女性(38歳)を対象とした振動刺激時のリンパ流をICG皮下注射により評価する[結果]振動刺激前は健常人を対象としたものの,リンパ流の停滞が観察された,また,振動刺激後にリンパ流速が顕著に早まることが観察された.[考察]リンパ流速の評価方法について検討が必要であるものの,健常人を対象とした振動刺激はリンパ流速の改善に一定の効果があることが期待された.

1 0 0 0 全国印刷業者及び関連業者名簿

- 出版者

- 日本印刷新聞社

- 巻号頁・発行日

- vol.1957, 1957

1 0 0 0 産経会社年鑑

- 出版者

- 産業経済新聞社年鑑局

- 巻号頁・発行日

- vol.第3版, 1962

- 著者

- Yoshinori HIROI

- 出版者

- Psychologia Editorial Office

- 雑誌

- PSYCHOLOGIA (ISSN:00332852)

- 巻号頁・発行日

- pp.2022-B024, (Released:2022-07-22)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

A wide range of research across academic disciplines including brain sciences, psychology and social sciences are paying attention to the cooperative or altruistic aspects of human behavior or human beings. This can be regarded as an essential departure from the basic paradigm of modern science or the modern model about human beings, which characterizes them as independent or atomistic individuals maximizing self-interests. While there may be a myriad of factors behind such a shift, attention can be focused on one socio-economic factor: the state of a society as determined by the “finite” versus “infinite” character of the total volume of resources and environment. This perspective is explored in this article through theoretical and historical viewpoints and future directions for the “reintegration of economy and ethics” in the post-growth society are presented.

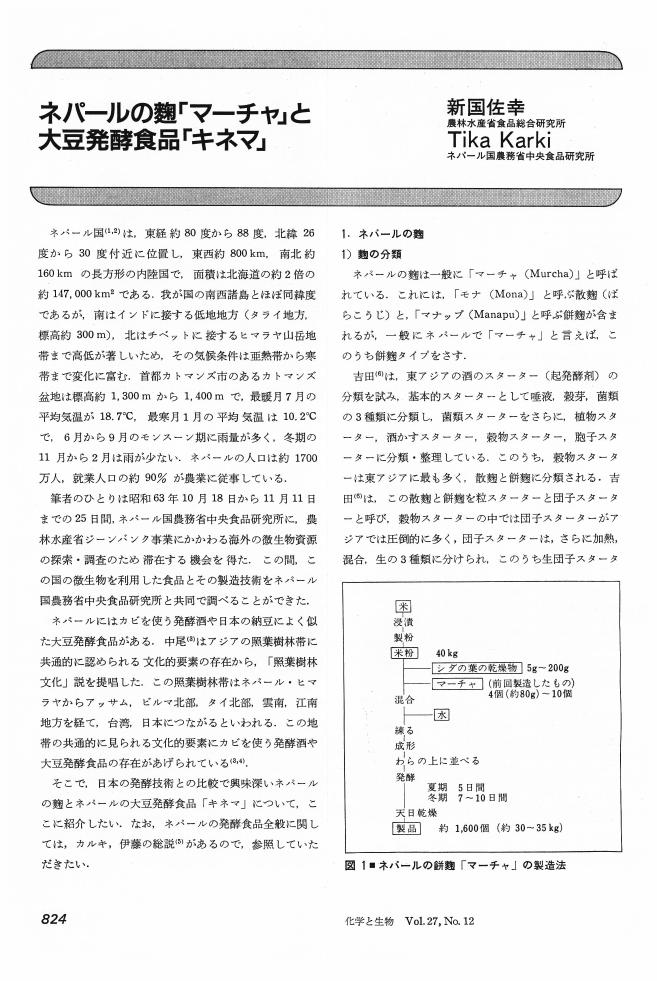

1 0 0 0 OA ネパールの麹「マーチャ」と大豆発酵食品「キネマ」

- 著者

- 新国 佐幸 Tika Karki

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.12, pp.824-828, 1989-12-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 13

- 著者

- 新井 優子 和氣 圭子 石上 綾子 Arai Yuko Waki Keiko Ishigami Ayako

- 出版者

- 筑波大学留学生センター

- 雑誌

- 筑波大学留学生センター日本語教育論集 (ISSN:13481363)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.81-103, 2012-02-26

1 0 0 0 OA 戦前期日本の女子体育関連イメージに関する歴史的研究

1 0 0 0 OA 明治期女子国語読本における「望ましい」公民的人間像

- 著者

- 菅澤 康雄

- 出版者

- 日本社会科教育学会

- 雑誌

- 社会科教育研究 (ISSN:09158154)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.96, pp.25-34, 2005 (Released:2016-12-01)

1 0 0 0 OA 日本における大衆社会形成論に関する研究ノート

- 著者

- 住友 陽文

- 出版者

- 大阪府立大学人文学会

- 雑誌

- 人文学論集 (ISSN:02896192)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.31-49, 2002-02-28