- 著者

- 熊谷 智博

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第82回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2EV-020, 2018-09-25 (Released:2019-07-19)

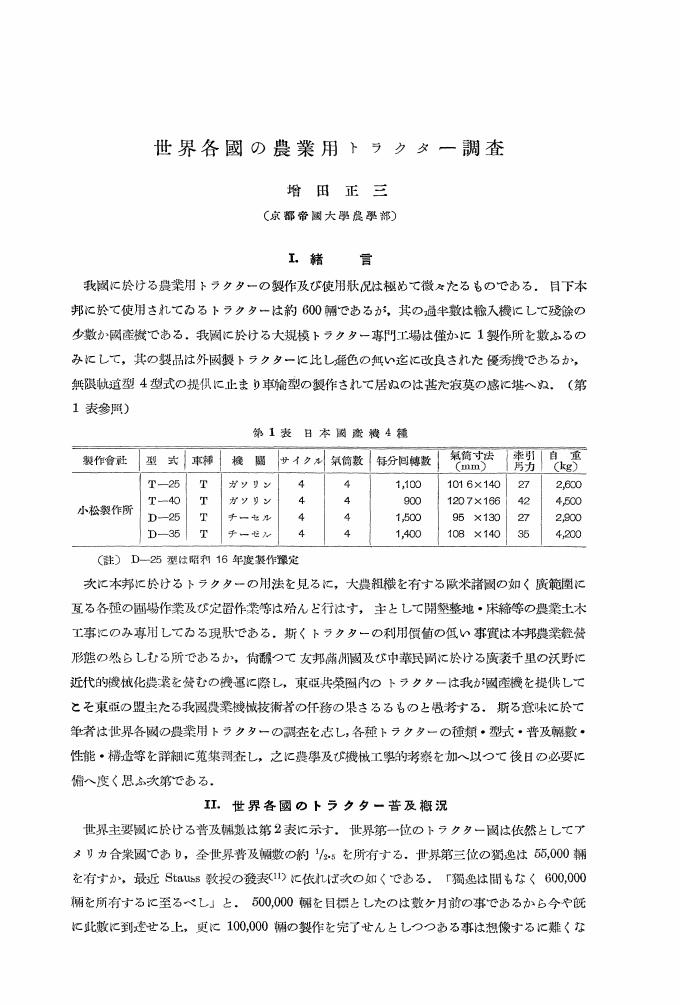

1 0 0 0 OA 世界各國の農業用トラクター調査

- 著者

- 増田 正三

- 出版者

- The Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers

- 雑誌

- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.117-126, 1941-09-30 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 18

1 0 0 0 ヴァイオリンを読む本 : もっと知りたいヴァイオリンのはなし

- 著者

- 「音楽を読む本」編集委員会編

- 出版者

- ヤマハミュージックメディア (発売)

- 巻号頁・発行日

- 1998

1 0 0 0 OA 証券不祥事と法規制 ~リクルート事件~

- 著者

- 小谷 融

- 出版者

- 大阪経大学会

- 雑誌

- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.45, 2016 (Released:2018-02-15)

1 0 0 0 OA CeB6電子銃とその応用

- 著者

- 三田村 茂宏 坂前 浩 河合 政夫 藤田 真 林 広司 副島 啓義

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学講演大会講演要旨集 第25回表面科学講演大会

- 巻号頁・発行日

- pp.107, 2005 (Released:2005-11-14)

これまで結晶型電子源としてはLaB6がもっとも優れているとされていた。 しかし、その後の結晶製作技術、測定技術、真空技術の進歩の中でCeB6の特性がLaB6の特性に劣らないものであることが見出された。 本発表ではLaB6とCeB6の特性比較を行った上で、CeB6を電子線プローブマイクロアナライザー(EPMA)に搭載したときの特性評価に関して報告する

- 著者

- 真鍋 祐子

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, pp.293-309, 2001-03

本稿の目的は,政治的事件を発端としたある〈巡礼〉の誕生と生成過程を追うなかで,民俗文化研究の一領域をなしてきた巡礼という現象がかならずしもア・プリオリな宗教的事象ではないことを示し,その政治性を指摘することにある。ここではそうした同時代性をあらわす好例として,韓国の光州事件(1980年)とそれにともなう巡礼現象を取り上げる。すでに80年代初頭から学生や労働者などの運動家たちは光州を「民主聖地」に見立てた参拝を開始しており,それは機動隊との弔い合戦に明け暮れた80年代を通じて,次第に〈巡礼〉(sunrae)として制度化されていった。しかし,この文字どおり宗教現象そのものとしての巡礼の生成とともに,他方ではメタファーとしての巡礼が語られるようになっていく。光州事件の戦跡をめぐるなかでは犠牲となった人びとの生き死にが頻繁に物語られるが,それは〈冤魂〉〈暴徒〉〈アカ〉など,いずれも儒教祭祀の対象から逸脱した死者たちである。光州巡礼における死の物語りは,こうしたネガティヴな死を対抗的に逆転評価するなんらかのイデオロギーをもって,「五月光州」のポジティヴな意味を創出してきた。すなわち光州事件にまつわる殺戮の記憶の物語りに見出されるのは,自明視された国民国家ナショナリズムを超え,それに対抗する代替物としての民族ナショナリズムを指向する政治的脈絡である。光州をめぐるメタファーとしての巡礼は,それゆえ,具体的には「統一祖国」の実現過程として表象される。そこでは統一の共時的イメージとして中朝国境に位置する白頭山が描出されるとともに,統一の通時的イメージとして全羅道の「抵抗の伝統」が語られる。

- 著者

- 古

- 出版者

- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館

- 雑誌

- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.1-6, 2021 (Released:2021-04-01)

1 0 0 0 OA レトロブームの中の近代建築物 韓国の植民地遺産に関する一考察

- 著者

- 中村 八重

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第54回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.F12, 2020 (Released:2020-09-12)

本発表は韓国のレトロブームのなかで植民地遺産としての建築物がどのように位置づけられているのかを、建築物の観光化をめぐる現象の分析を通じて明らかにしようとするものである。植民地時代の衣装を新しいものとして消費することが若い世代で流行している。こうしたブームが、従来「生きた歴史教育の場」という役割が課せられていた植民地遺産をめぐる言説や現象に与える影響を検討する。

1 0 0 0 広がる自治体のレジ袋削減運動 環境コストを考え直す機会到来

- 著者

- 菅原 由依子

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経エコロジー (ISSN:13449001)

- 巻号頁・発行日

- no.108, pp.93-96, 2008-06

スーパーのレジを通過した女性が、丸めて縛ったレジ袋を何枚もバッグから出した。「これはまだ無料の時にもらったレジ袋。今までの袋は使いやすかったけれど、環境配慮も大事だから」と話しながら、事も無げに買った商品を他社の袋に詰めていく。 東京都杉並区では、4月1日に全国初となる「杉並区レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例」が施行された。

1 0 0 0 OA Aphantasia, SDAM, and Episodic Memory

- 著者

- Lajos BRONS

- 出版者

- Japan Association for Philosophy of Science

- 雑誌

- Annals of the Japan Association for Philosophy of Science (ISSN:04530691)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.9-32, 2019 (Released:2019-11-07)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 1 7

Episodic memory (EM) involves re-experiencing past experiences by means of mental imagery. Aphantasics (who lack mental imagery) and people with severely deficient autobiographical memory (SDAM) lack the ability to re-experience, which would imply that they don't have EM. However, aphantasics and people with SDAM have personal and affective memories, which are other defining aspects of EM (in addition to re-experiencing). This suggests that these supposed aspects of EM really are independent faculties or modules of memory, and that EM is a composite faculty rather than a natural kind. Apparent varieties of (normal and “defective”) EM (as well as some closely related kinds of memory) are different combinations of these modules, and the EM construct itself adds little if any explanatory value to these modules.

1 0 0 0 OA 2018年胆振東部地震被災域における岩盤地すべりの断層からの距離のGIS解析

- 著者

- 佐藤 浩 宇佐見 星弥 石丸 聡 中埜 貴元 金子 誠

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2021年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.167, 2021 (Released:2021-03-29)

中村ほか(2020)は,2018年北海道胆振東部地震(Mj 6.7)の被災域において岩盤地すべりの分布図を明らかにした。この分布図では,本地震による変動・非変動が分類されている。本分布図から岩盤地すべりのポリゴンデータを生成した。地震時SAR干渉画像によれば,この分布域は本地震の隆起域より北西側に当たるので,地殻変動による変位と断層との関係は必ずしも明らかになっていないが,断層からの距離に応じた岩盤地すべりの頻度をGIS解析した。その結果,本地震で変動した岩盤地すべりは,断層の直近(距離600〜800 m)で多発する場合や2 km以上離れた場所で多発する場合がみられた。

1 0 0 0 OA 第一次世界大戦中の板東俘虜収容所における日本語・ドイツ語のコミュニケーション状況

- 著者

- 垣本 せつ子

- 出版者

- 東洋大学国際地域学部

- 雑誌

- 観光学研究 = Journal of tourism studies (ISSN:13472240)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.81-93, 2009-03

- 著者

- 駒居 幸

- 出版者

- カルチュラル・スタディーズ学会

- 雑誌

- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.81-101, 2018

1997 年に発生した東電OL 殺人事件は、東京電力で総合職を勤める被害者が夜には売春婦として客引きをしていたことが明らかになると、一気に報道が過熱した。週刊誌を中心に行われた被害者の私生活を暴くような報道は、売春婦が規範的な市民から疎外され、それ故にその死が嘆かれえないことを示している。本論では、こうした売春婦の死を悲嘆し追悼する作品として、桐野夏生『グロテスク』(2003)を取り上げる。東電OL 殺人事件をモチーフに書かれた本作では、二人の売春婦が殺害される。本論では、二人の姉であり、同級生である語り手の「わたし」の語りに着目をする。「わたし」は売春婦の悪口=ゴシップを言いながらも、最終的には彼女たちの「弔い合戦」を行う。こうした弔いはどのようにして可能になるのか。本作には、客観的なゴシップの「語り手」であろうとしていた「わたし」が、徐々に「語られる対象」としての「わたし」に一致して行く過程が描かれている。本論は、この過程の中に「わたし」のメランコリーを読み込み、「わたし」のゴシップが彼女たちの喪失を回避し、自らの内側に引き込むための儀式として機能していること、そして、そうした儀式こそが売春婦の死の追悼を可能にしていることを指摘する。

- 著者

- 棟居 徳子

- 出版者

- 法研

- 雑誌

- 週刊社会保障 (ISSN:13435736)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.3066, pp.44-49, 2020-04-06

1 0 0 0 OA 制作記録 ―陶に霊性を与えることは可能かー

- 著者

- 早坂 美里

- 巻号頁・発行日

- 2021-03

筆者の大学院での研究目的は「木彫仏の様式を用いて女性像を制作することで、陶に霊性を与えることは可能か」を試みることである。本論では、木彫仏に用いられる様式や精神性、過去から現代に至るまでの女性性の変遷をまとめ、関係性を整理した。陶に霊性を与えるために、美術史家・井上正の「霊木化現」の思想を参考にした。神木の「神」が、「仏」として出現する一連の流れが仏像として造形されていると考える思想だ。踏み固めた粘土の塊から、カービングのみで像を彫り出すことで独自の造形を模索した。

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1928年12月06日, 1928-12-06