- 著者

- 鈴木 素行 Motoyuki SUZUKI

- 出版者

- 筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専攻

- 雑誌

- 筑波大学先史学・考古学研究 = Tsukuba archaeological studies (ISSN:09180419)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.1-26, 2018-03

- 著者

- 大庭 重信

- 出版者

- (財)大阪市文化財協会

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2002

最終年度となる平成15年度は、韓国西部地域を中心に遺跡踏査を行ったほか、これまで収集した資料の解析を行った。その結果、以下のような知見を得るに至った。日本列島と比較した場合、朝鮮半島での初期農耕の多様性の要因は、畠作の比重の高さにある。このような見通しのもと、これまで調査された耕作遺構、出土穀物種子遺体や遺跡の立地条件を分析した結果、朝鮮半島南部地域における青銅器時代の畠作農耕を、1)河辺沖積地などの畠作適地でアワやコムギなどを主用作物としつつ多品目の作物を栽培する規模の大きな畠作、2)丘陵末端で水田稲作を主体としながら、これに付随して小規模かつ少数品目の作物を栽培する畠作に大別した。南部ほどイネ栽培の比重が高く、北部にいくほど畠作物の比重が高くなるという地域差は、具体的には気候や立地などの自然環境に応じて、水田稲作と2つの畠作の形態が複合的に展開した結果ととらえられる。また、生育不適な北部地域や内陸部で出土するイネ資料は1)での陸稲栽培、中世の農書を通じて朝鮮農業の大きな特徴とされる乾燥地農業と湿潤地農業の融合は、2)で歴史的に進行した可能性が指摘できる。さらに、弥生時代になって北部九州を中心に出土する畠作物種子遺体は、2)の畠作が朝鮮半島南部から伝播した可能性がある。一方、青銅器時代前期には、高地に立地する集落で焼畑農耕が行われたという説がある。現地踏査を行った結果、これらの遺跡は総じて四周を低地に囲まれた独立丘陵に立地し、眼下の平地には水田・畠作適地が存在し、必ずしも丘陵での焼畑に限定する必然性はない。逆に、狩猟・漁労などの生業活動とともに農耕は平地側で行われた可能性が高く、初期の畠作農耕は総じて低地部を中心に展開したと考えられる。以上の本研究で得られた成果は、学術雑誌に投稿する予定である。

1 0 0 0 OA バナナの追熟加工の自動化に関する基礎研究 (第1報)

- 著者

- 細川 明 瀬尾 康久

- 出版者

- The Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers

- 雑誌

- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.86-92, 1975 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 8

Investigations of different types of banana ripening rooms have been made to collect data for aiming at the automation of process of banana ripening and some discussions were given to current commercial processing of banana ripening.1. Actual conditions of banana ripening rooms concerning CO2 and C2H4 concentration, ripening room temperature, pulp temperature of bananas, relative humidity during banana ripening have been obtained.2. Those data have shown that current processing of banana ripeing in practice is conducted by skilled operators' own way.3. Constant air circulation in a ripening room is remained as a future study for uniformity and more accurate control of room temperature during banana ripening. Combined effects of temperature, concentration of CO2 and C2H4, variety of bananas and other factors as well as individual effect are also left for a further study.

1 0 0 0 OA 中村惕斎と近世日本の楽律学をめぐる試論

- 著者

- 遠藤 徹

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.183, pp.245-261, 2014-03-31

現代日本の音楽学は欧米の音楽学の輸入の系譜をひく研究が支配的であるため、今日注目する者は必ずしも多くはないが、西洋音楽が導入される以前の近世日本でも旺盛な楽律研究の営みがあった。儒学が官学化し浸透した近世には、儒学者を中心にして、儒教的な意味における「楽」の「律」を探求する学が盛んになり独自の展開を見せるようになっていたのである。それは今日一般に謂う音楽理論の研究と重なる部分もあるが、異なる問題意識の上に展開していたため大分色合いを異にしている。本稿は、近世日本で開花していた楽律研究の営みを掘り起こす手始めとして、京都の儒学者、中村惕斎(1629~1702)の楽律研究に注目し、惕斎が切り拓いた楽律学の要点と意義を試論として提示したものである。筆者の考える惕斎の楽律学の意義は次の六点に要約される。①『律呂新書』に基づき楽律の基準音、度量衡の本源としての「黄鐘」の概念を示した、②『律呂新書』を基本にすることで近世日本の楽律学を貫く、数理的な音律理解の基礎をつくった、③『律呂新書』の説く「候気」の説は受け入れず、楽律の基は人声とする考え方を提示した、④古の楽律を探求するにあたって、実証、実験を重んじた、⑤古の楽律の探求にあたって、日本の優位性を説いた、⑥古の楽の復興を希求した。

1 0 0 0 OA 事前学習された文の分散表現を用いた機械翻訳の自動評価

- 著者

- 嶋中 宏希 梶原 智之 小町 守

- 出版者

- 一般社団法人 言語処理学会

- 雑誌

- 自然言語処理 (ISSN:13407619)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.613-634, 2019-09-15 (Released:2019-12-15)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 2

本稿では,参照文を用いた文単位での機械翻訳自動評価手法について述べる.現在のデファクトスタンダードである BLEU をはじめとして,多くの従来手法は文字や単語の N-gram に基づく素性に頼っており,文単位での評価にとっては限定的な情報しか扱えていない.そこで本研究では,文全体の大域的な情報を考慮するために,事前学習された文の分散表現を用いる機械翻訳自動評価手法を提案する.提案手法では,大規模コーパスによって事前学習された文の符号化器を用いて,翻訳文と参照文の分散表現を得る.そして,翻訳文と参照文の分散表現を入力とする回帰モデルによって,人手でラベル付けされた翻訳品質を推定する.WMT-2017 Metrics Shared Task における翻訳品質のラベル付きデータセットを用いた実験の結果,我々の提案手法は文単位の全ての to-English 言語対において最高性能を達成した.

1 0 0 0 OA 直流増幅器(5)

- 著者

- 江副 博彦

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測 (ISSN:04500024)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.5, pp.239-246,250, 1955-05-01 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 日本人のグラスルーツ・トランスナショナリズムと「場所」への都市社会学的接近

- 著者

- 広田 康生

- 出版者

- 専修大学人間科学学会

- 雑誌

- 専修人間科学論集. 社会学篇 (ISSN:21863156)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.141-154, 2012-03-15

本論で筆者は、「日本人のグラスルーツ・トランスナショナリズムと場所」研究が、移動にかかわるさまざまな「生の物語」が展開する「都市的世界」の認識と、都市社会学的研究領域の一つとして、「閉塞的なナショナリズム」とは一線を画する「多様性と統合」「アイデンティティと場所」を探求するテーマ領域であることを確認し、研究の指針と構成を示す。上記の課題を実現するため本稿では、都市コミュニティ論特に奥田都市コミュニティ論が都市社会学に提起した課題としての秩序研究から「下からの都市論」構想―「民族・エスニシティ、階級・階層、ライフスタイル、宗教・文化その他の系統の差異性を伴い相互に複雑にばらつき」ながら、「意味創造的側面」を発揮する都市の研究―に至る研究道程を追いながら、筆者らの都市エスニシティ論はそれをどのように受け止め、トランスナショナリズム論とどのように接合したかを振り返り、その課題を展開する一つの試みとしての「日本人のグラスルーツ・トランスナショナリズムと場所」研究の意味を明らかにする。

1 0 0 0 OA 都市社会学的「郊外」研究のために

- 著者

- 三隅 一人

- 出版者

- 日本都市社会学会

- 雑誌

- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)

- 巻号頁・発行日

- vol.2001, no.19, pp.3-21, 2001-07-07 (Released:2011-02-07)

- 参考文献数

- 73

1 0 0 0 OA 都市社会学はなぜエスニシティ研究をテーマ化したか

- 著者

- 広田 康生

- 出版者

- 日本都市社会学会

- 雑誌

- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.26, pp.57-72, 2008-09-12 (Released:2011-02-07)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 1 1

Despite the spread of globalization discourses focusing on capital market and ubiquitous information technology, more attention to the meanings of “place”, “constructed structure”, “communities” and everyday practices investigated from ethnic studies in urban sociology has been increasing.In this paper, I try to reconstitute the concepts and methodology of ethnic studies in the discussion of the “transnationalism from below” theories by considering the reason that urban sociology incorporated the ethnic studies into its research.In the first section, I indicate the difficulties of migration research from “a structural perspective” that has been advanced in the research field of Global Sociology in Japan.In the second section, I reconsider the original subjects of the research of urban ethnicities, and, I approve the idea that the meanings of ethnic problems occur in a transitional, splitting and new generaton.In the third section, I demonstrate that the main theme and the concepts of the ethnic studies are regenerated in the transnationalism from below theories, and insist that we should research the generating processes of other networks of meaning and power by investigating the everyday practices in transnational communities.Finally, I show that we can open up a new research field in above mentioned subjects.

1 0 0 0 OA 現代都市住民のパーソナル・ネットワーク : 北米都市理論の日本的解説

- 著者

- 大谷 信介 Otani Shinsuke

- 巻号頁・発行日

- 1995

都市社会学の困難さは、それが対象とする<都市>自体を定義することができないことから発している。これまで多くの都市社会学者がさまざまな<都市>の定義をおこなってきたが、現在においても確定した定義は存在していないのが現実である。 ...

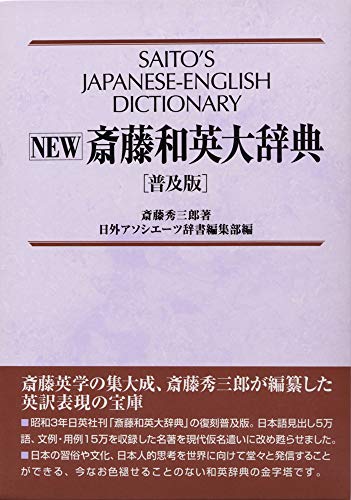

1 0 0 0 NEW斎藤和英大辞典

- 著者

- 斎藤秀三郎著 日外アソシエーツ辞書編集部編

- 出版者

- 日外アソシエーツ

- 巻号頁・発行日

- 2002

1 0 0 0 OA 保存修復学の視点から根面う蝕治療を考える

- 著者

- 福島 正義

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

- 雑誌

- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.92-98, 2019 (Released:2019-05-07)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 OA 体幹の機能障害における胸郭のかかわり

- 著者

- 柿崎 藤泰

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.1 (第50回日本理学療法士協会全国学術研修大会 講演集)

- 巻号頁・発行日

- pp.61-65, 2016-04-20 (Released:2016-04-20)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA ユーラシア大陸東縁部の新生代背弧域火山活動

- 著者

- 柵山 徹也

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉱物科学会

- 雑誌

- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)

- 巻号頁・発行日

- pp.120611a, (Released:2013-01-24)

- 著者

- 川本 博之

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会四国支部研究報告集 (ISSN:13464558)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.87-88, 2009-05-16

1 0 0 0 IR 〈写真説明〉鹿島明神影向図(春日大社蔵)

- 著者

- 奈良国立博物館

- 出版者

- 奈良国立博物館

- 雑誌

- 奈良国立博物館だより

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.[1], 1995-07

1 0 0 0 デザイナーと科学者の間に横たわる壁

- 著者

- 山中 俊治

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.7, pp.410-413, 2020-07-10 (Released:2020-07-10)

1 0 0 0 春日の鹿曼荼羅--古代信仰の標型として

- 著者

- 景山 春樹

- 出版者

- 国華社

- 雑誌

- 国華 (ISSN:00232785)

- 巻号頁・発行日

- no.981, pp.p3-14, 1975-06

- 著者

- 行徳 真一郎

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, 1992