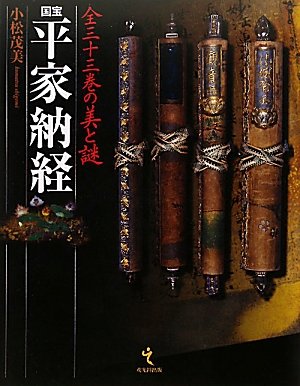

1 0 0 0 国宝平家納経 : 全三十三巻の美と謎

1 0 0 0 IR 障害児を持つ保護者のストレスに影響を与える要因の研究 : 定型発達児をもつ保護者との比較

- 著者

- 白石 京子

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 生活科学研究 = Bulletin of Living Science (ISSN:02852454)

- 巻号頁・発行日

- no.39, pp.93-100, 2017-03-30

本研究は障害児の保護者に対し、ストレスと養育態度、子どもの行動に対する認知、ソーシャルサポートの関連を、定型発達児の保護者と比較調査し、その結果を踏まえた効果的な支援方法を検討することを目的とする。保護者(母親)103名に対する質問紙調査に対する相関分析の結果、ストレスと有意な負の相関が認められた要因は、障害児の保護者については応答的・統制的な養育態度とソーシャルサポートであり、定型発達児の保護者については統制的な養育態度であった。また回帰分析の結果、ストレスに有意な負の影響力を持っていたのは、障害児の保護者についてはソーシャルサポートであり、定型発達児の保護者については統制的な養育態度であった。これらの結果により、応答的な養育態度や適切なソーシャルサポートが獲得できるよう支援することが、障害児の保護者のストレス緩和に有効であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 新聞などの報道に見る被災地の復興と野球の関連

- 著者

- 高尾 堅司

- 雑誌

- 川崎医療福祉学会誌 (ISSN:09174605)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.621-626, 2006

本稿は,新聞等報道で示された野球が被災地において果たす役割について報告する.1959年に伊勢湾台風雨に見舞われた名古屋市を本拠地とするプロ野球チーム(中日ドラゴンズ)は,主催ゲームの利益の一部を義援金として寄附した.1995年に阪神・淡路大震災に見舞われた神戸市を本拠地としていたオリックス・ブルーウェーブは,イベント等で被災者と触れ合うとともに,リーグ制覇という形で市民を励ました.同球団の優勝は,新聞等の報道で神戸市の復興と関連づけて報じられた.また,同年に高校野球が実施されたことに対しても,被災地の復興を象徴するものとして新聞に取り上げられた.2004年,福井豪雨に見舞われた福井市においては,被災地の高校野球部の全国大会出場と,甚大な被害を受けた地区のリトルリーグの活躍が,被災地を勇気づけるものとして新聞にとりあげられた.以上の事例は,被災地における野球チームの活躍は被災地の復興の象徴であり,被災者を勇気付けるものとして取り上げられることを示している.

1 0 0 0 OA 保育内容(造形表現)における描画題材の設定内容に関する研究

- 著者

- 辻 大地

- 出版者

- 美術科教育学会

- 雑誌

- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.269-281, 2019 (Released:2020-04-28)

- 参考文献数

- 45

本研究は,園の保育内容(造形表現)における描画題材について,子どもの表象能力の発達過程の特性に基づいた内容を理論的に設定して提示する題材研究である。 研究の結果,幼児期前半期(1歳半ころ~4歳ころ)と幼児期後半期以降(4歳ころ~)の表象能力の発達の質的な変化に対応した,描画題材の内容の設定が必要であることが明らかになった。また幼児期前半期では表象能力が目の前の事物に依存しているため,目の前にある形や色,素材などに直接関わることでイメージをふくらませる題材や,今・ここの目の前の出来事として遊べる題材が適していること,そして幼児期後半期以降では言葉を使って考えることができるようになるため,表象活動が目の前の事物や出来事だけに依存しない言葉で考えることを楽しむ題材や,今・ここの自分とは異なる他者や過去の自分の立場になって考えることを楽しむ題材ができるようになることが示唆された。

1 0 0 0 OA 歩行空間における人と場の関わりと感覚時間に関する基礎的考察

- 著者

- 藤本 麻紀子 田村 明弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.101-108, 2010-02-15 (Released:2012-11-15)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

In this research, we paid attention to one of the man's high and non-particular sensations, the sense of time, in an effort to examine whether or not the sense of time could be used as an index in quantifying the interaction of man and his space. 20 courses were selected and subjects were respectively directed to walk the specific courses in order to evaluate their self-affection, image of the course treaded, and sense of time. The walking distance was identically set in experimenting the sense of time. As a result, subjects felt the walking time shorter in a comfortable setting and longer in an uncomfortable scene. To be more specific, their sense of time in courses through a shopping district with many distractions was neither long nor short, while their sense of time tended to become shorter where there were obstacles such as congestion of passers-by and bicycle traffic. As the walking distance was set shorter, their sense of time became shorter than the actual time and their walking pace became slower. It should be pointed out that this experiment involved some problems. The walking distance was in fact not identical in some courses selected, and the subjects became tired as a result of continuous walking to affect the evaluation. Therefore, we intend to solve those problems and further our study of the interaction of man with his space and sense of time.

- 著者

- 小郷 直人 池田 哲臣

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 35.21 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- pp.9-12, 2011-06-09 (Released:2017-09-21)

- 参考文献数

- 6

放送事業用の連絡無線はVHF帯(160MHz帯)を使用し,報道や番組制作における連絡手段として利用されている.本稿では,携帯型無線機をモデル化し,人体頭部近傍に無線機を設置したときのアンテナ利得,放射パターンへの影響について数値人体モデルを用いて検討した.その結果,人体頭部とアンテナの距離が100mm以上離れていれば水平面内のアンテナ利得,および放射パターンはアンテナ単体と比較して劣化がほとんどないことがわかった.

- 著者

- Hokkaido University Library

- 出版者

- Hokkaido University Library

- 巻号頁・発行日

- 1989

1 0 0 0 IR 平家納経の歌絵と芦手--梁塵秘抄による今様の歌〔含 図版〕

- 著者

- 白畑 よし

- 出版者

- 神戸大学美術史研究会

- 雑誌

- 美術史論集

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.22-31, 2001-02

1 0 0 0 古代のロマン 聖徳太子と尺八 : 舞楽蘇莫者から

- 著者

- 宮川 武治

- 出版者

- 愛知県立大学文学部国文学科あいち国文の会

- 雑誌

- あいち国文 (ISSN:18821979)

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.19-33, 2013-09

1 0 0 0 OA 戦後社会教育における若者の「たまり場」論に関する考察

- 著者

- 安藤 耕己 Koki ANDO 吉備国際大学社会学部ビジネスコミュニケーション学科 Department of Business Communication School of Sociology KIBI International University

- 雑誌

- 吉備国際大学社会学部研究紀要 = Journal of Kibi International University School of International and Industrial Studies (ISSN:13423584)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.25-33, 2006-03-31

The purose of this paper is to clarlify viewpoints in theories of the"Tamari-ba"in the Community Education for the youth in the Post war Period. As a result of having analyzed various discourses on "Tamari-ba", it is as follows.From the end of the war to the 1950s, "Tamari-ba"meant a kind of relationships which existed commonly in our daily life. And some scholars recognized that they had educational effects for the youth.In the mid-1970s, "Tamari-ba" was thought to have lost. So, many actions which aimed to reproduce "Tamari-ba"appeard. From the mid-1970s to mid-1980s, "Tamari-ba"facilities which aimed to produce a closely relationship among youth appeard.From the mid-1980s, however, theories of the"Tamari-ba"disappered in the Community Education for the youth.

1 0 0 0 歴史上における大和刀工の位置 (刀剣--大和と美濃)

- 著者

- 永島 福太郎 小笠原 信夫

- 出版者

- 至文堂

- 雑誌

- 日本の美術 (ISSN:0549401X)

- 巻号頁・発行日

- no.137, pp.p85-89, 1977-10

1 0 0 0 竜門延吉に関する一考察--「日本美術名品展」紹介

- 著者

- 小笠原 信夫

- 出版者

- 東京国立博物館

- 雑誌

- 東京国立博物館研究誌 (ISSN:00274003)

- 巻号頁・発行日

- no.475, pp.p4-10, 1990-10

1 0 0 0 刀剣の歴史と様式の変遷

- 著者

- 小笠原 信夫

- 出版者

- 第一法規出版

- 雑誌

- 月刊文化財 (ISSN:00165948)

- 巻号頁・発行日

- no.311, pp.p4-10, 1989-08

1 0 0 0 実行機能とマインドフルネス

- 著者

- 田中 圭介 杉浦 義典

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.139-152, 2015

1 0 0 0 トランスナショナルなシティズンシップと人権に関する思想史的研究

2018年度は、本件とは別に私が研究代表者となり3年間にわたって進めてきた科研費による研究(「EUの多次元的な福祉レジーム改革とシティズンシップの変容に関する研究」、課題番号:16H05730)の最終年度にあたるため、年に2回の研究会を通じて共有された研究分担者たちによるEU加盟各国での福祉レジーム改革に関する調査結果をも参照しながら、「社会的に排除された人びと」の実態とその支援策の展開について知見の整理を進めた。その際、EUによる移民統合政策と共通庇護制度の分析を担当した私自身は、欧州委員会が2000年代に入ってから提唱した定住移民のためのcivic citizenshipという構想の行方、ならびにEU加盟各国において施行されている移民への「市民統合(civic integration)」政策の展開に着目して、2003年に採択されたEUの「家族再結合指令」および「長期居住者指令」が、(EU加盟国の国籍を有する市民のみが享受することのできる)EUシティズンシップとは異なる広義の欧州シティズンシップの形成にとって有する意味を考察した。上記の調査作業を整理するための理論的枠組みとして、フランスの政治哲学者であるJ.ランシエールのいう「政治」と「人権」の独特な概念、ならびにイギリスの政治学者であるE.アイシンが提唱する「遂行的シティズンシップ」の概念を援用し、得られた知見への分析を行なった。以上の研究の成果は、私が2019年9月に公刊した論文「EUは越境する人の権利をどこまで認めているか?」において発表した。また、上記の共同研究の成果をまとめた編著を出版する計画を研究分担者とともに立案した。

1 0 0 0 OA 『風俗志』にみる儀礼と習俗の変化 : 記録された明治大正期の人生儀礼

- 著者

- 関沢 まゆみ

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.141, pp.355-390, 2008-03-31

本稿は、明治末から大正初期にかけての地方改良運動の時期に行なわれた風俗調査『飾磨郡風俗調査』(兵庫県飾磨郡教育会)と『奈良県風俗志』資料(奈良県教育会)の両者における婚姻、妊婦・出産、葬儀の習俗について分析を試みたものであり、論点は以下のとおりである。第一に、両者の風俗調査の間には、旧来の慣行を一方的に「刷新改良」しようという飾磨郡教育会と、「我ガ風俗ノ何種ハ本ノマヽニシテ、何種ハ如何ニ変化シ将タ西洋ヨリ入来レルカヲ調ベ置カン」とする奈良県教育会とのその動機づけと姿勢の上で大きな差異があったことが判明した。そこで、第二に、『奈良県風俗志』に報告された奈良県下の各村落における大正四年(一九一五)当時の婚姻、妊婦・出産、葬儀の習俗について、その当時すでに変化が起こっていた習俗と、いまだに変化が起こっていない習俗との両者の実情を明らかにすることができた。(1)婚姻の儀式で注目されるのは、上流、中流、下流の階層差である(結納や嫁入り、自由結婚に対する意識など)。(2)妊婦と出産に関して変化のみられた習俗と変化のみられない習俗については、民俗慣行としての妊産婦をめぐる伝統的な営為が、近代化によって医療と衛生の領域へと移行していく当時の状況にあっても、産穢をめぐる部分はなかなかそのような変化が見られなかった。(3)婚姻の習俗や出産の習俗と比較して、葬送の習俗の場合にはあまり大きな変化が見られなかったが、その中にあっても葬式の参加者たちによる盛んな飲酒や飲食の風習が廃れてきていた。当時の刷新改良の眼目が、①無礼講から礼節へ、②虚栄奢侈から堅実倹約へ、③迷信から衛生へ、④祝祭から哀悼へ、という点にあったために、葬儀での盛大な飲食は、この①と②と④に抵触するものとみなされたからと考えられる。そして、一方では、先の出産習俗の中の産穢にかかわる部分と同様に葬送習俗の死穢にかかわる部分にはまだ強い介入がみられなかった。第三は、民俗の変化という問題についてである。民俗の伝承の過程における変遷については、基本的に集団的で集合的なものであるから相対的な変遷史であり絶対的な年代で単純化して表すことができない傾向がある。しかし、本稿では風俗志の資料分析によって、その民俗の変遷が具体的な地域における変化として具体的な年代を当ててリアルタイムで確認することができた。

1 0 0 0 OA 結帯動作における肩甲胸郭関節の運動について

- 著者

- 松原 永吏子 山崎 孝 伊藤 直之 堀 秀昭 山門 浩太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.C0110, 2008 (Released:2008-05-13)

【目的】肩関節疾患における理学療法において結帯動作の改善に難渋することは多い.一般的に結帯動作は肩甲上腕関節での伸展-水平伸展-内旋の複合運動とされているが,結帯動作の獲得には肩甲上腕関節の可動域だけではなく肩甲胸郭関節の運動が不可欠である.そこで肩甲胸郭関節に着目し,結帯動作に必要な運動について検討した.【方法】肩関節に異常のない健常成人40名,利き肩40肩を対象とした(男性20名,女性20名,平均年齢24.4歳).端坐位での安静時・L5レベル・Th7レベルでの結帯動作における脊柱と肩甲骨棘三角間距離(以下,棘三角距離),脊柱と肩甲骨下角間距離(以下,下角距離),spino-trunk angle(以下,S-T角),肩甲骨下角の挙上距離(以下,下角挙上)を体表より測定した.検討項目は,安静時からL5と安静時からTh7での肩甲骨の移動距離を男女別と男女間で比較検討した.統計処理は対応のないt検定を用い危険率5%で検定した.【結果】1.男性の肩甲骨の位置安静時・L5・Th7のそれぞれの肩甲骨の位置は,棘三角距離8.6±1.0 → 8.9±1.0 → 8.9±1.0 cm,下角距離10.2±1.1 → 9.6±1.5 → 9.5±1.4 cm,S-T角97.7±4.2 → 93.7±3.3 → 90.7±2.4°であった.安静時からL5と安静時からTh7のそれぞれの下角挙上は2.5±1.1 → 3.8±1.5 cmであった.L5とTh7での肩甲骨の移動距離の比較では,有意なS-T角の減少(p=0.005)と下角挙上(p=0.002)が認められた.2.女性の肩甲骨の位置肩甲骨の位置は,棘三角距離7.9±0.9 → 7.9±0.9 → 7.8±0.8 cm,下角距離9.2±1.2 → 8.6±1.2 → 8.4±1.2 cm,S-T角94.3±2.9 → 93.7±3.3 → 92.4±3.5 °であった.安静時からL5と安静時からTh7のそれぞれの下角挙上は1.4±1.0 → 2.4±1.3 cmであった. L5とTh7での肩甲骨の移動距離の比較では,有意な下角挙上が認められた(p=0.007).3.男女間によるL5とTh7間の移動距離の比較移動距離の比較では男性にS-T角の有意な減少が認められた(p = 0.004).【考察】結帯動作は通常L5レベルとされるが,女性の更衣動作等においてはTh7レベルで行われることもあり様々な高さでの動きが日常生活に必要である.肩甲胸郭関節の運動を男女別に検討したところ,結帯動作における肩甲骨の運動は男女で異なっていた.男性においては肩甲骨の下方回旋と挙上が,女性は挙上が特に重要と考えられた.より高位への動作を行うためには,肩甲胸郭関節の大きな運動が必要であることが示唆されたことから,肩関節疾患における結帯動作の改善のためには,肩甲胸郭関節の可動性も含めた治療が必要と考える.

1 0 0 0 OA 主要私立大学の資産運用行動

- 著者

- 小藤 康夫

- 出版者

- 専修大学学会

- 雑誌

- 専修商学論集 (ISSN:03865819)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, pp.55-67, 2017-01-20

1 0 0 0 OA 声帯瘢痕治療の現状と可能性-再生医学的アプローチの可能性-

- 著者

- 平野 滋

- 出版者

- 日本喉頭科学会

- 雑誌

- 喉頭 (ISSN:09156127)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.96-101, 2004-12-01 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 24