1 0 0 0 浪費をつくり出す人々

1 0 0 0 OA ゲノムから1遺伝子まで網羅的DNA配列情報を使った分子系統解析法の確立

全ゲノム配列情報を「骨格」として,さまざまな部分配列情報を網羅的に利用可能にする,分子系統解析のための新しい方法論を考案し,モデル生物群としてのショウジョウバエ科の系統解析を行った.その結果,極めて高い解像度の系統樹が推定され,新しい方法論の有効性が実証されるとともに,これまで未解明の部分があった最大の属,ショウジョウバエ属について,いくつかの重要な新しい系統情報が得られた.これにより,ショウジョウバエ科の系統分類学および進化学的枠組みを大きく変える必要がある.

- 著者

- 長田 友紀

- 出版者

- 筑波大学国語国文学会

- 雑誌

- 日本語と日本文学 (ISSN:02856352)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.L1-L12, 2008-08-31

1 0 0 0 IR 社会的排斥に対する正統性評価尺度の作成

- 著者

- 玉井 颯一 五十嵐 祐 TAMAI Ryuichi IGARASHI Tasuku

- 出版者

- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科

- 雑誌

- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 心理発達科学 (ISSN:13461729)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.77-84, 2014

Ostracism, the act of ignoring, exclusion and rejection, occurs across the life span and has been documented as harmful and powerful not only for the ostracized member, but also for the ostracizing member and the observers. To ostracize others, individuals vary in the extent to which they evaluate ostracism as an effective and just method to promote group solidarity and efficiency. In this study, we developed and validated the Legitimacy of Ostracism Scale (LOS) that measures one's tendency to accept ostracizing someone from a group as a legitimate action to increase group benefits. Japanese undergraduates (n = 513) completed a questionnaire including LOS (10 items), Machiavellianism, vigilance, relational models, and prevention focus. Exploratory factor analysis indicated a single-factor structure with seven items (α = .832). Confirmatory factor analysis on 7-item LOS also indicated that the data best fit a single-factor model. As theoretically predicted, LOS was positively correlated with Machiavellianism, vigilance, orientations for authority ranking and equality matching, and prevention focus. These results demonstrate the high reliability and validity of the 7-item LOS. Further studies need to show that LOS indicates one's actual propensity to ostracize others.

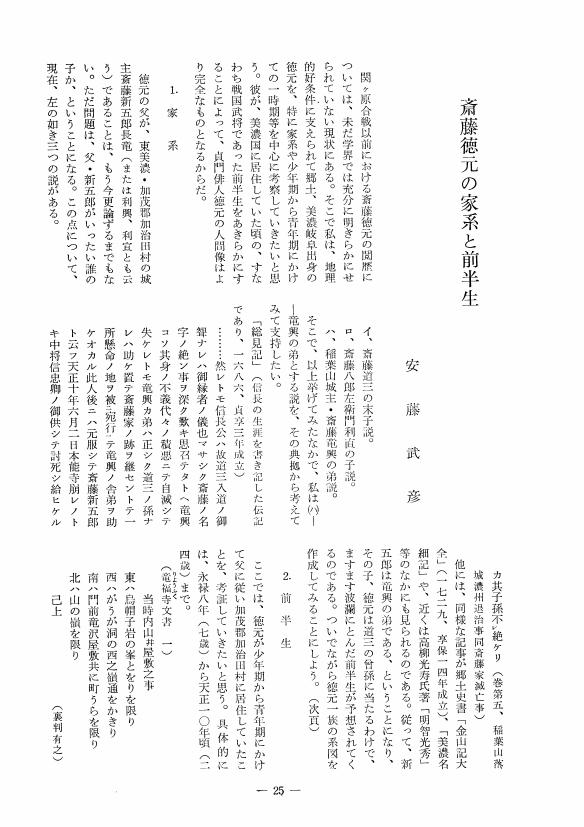

1 0 0 0 OA 斎藤徳元の家系と前半生

- 著者

- 安藤 武彦

- 出版者

- 俳文学会

- 雑誌

- 連歌俳諧研究 (ISSN:03873269)

- 巻号頁・発行日

- vol.1963, no.26, pp.25-27, 1963-12-31 (Released:2010-08-25)

- 著者

- 木下 大生

- 出版者

- 日本発達障害学会

- 雑誌

- 発達障害研究 (ISSN:03879682)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.251-260, 2012-08-31

- 参考文献数

- 29

1 0 0 0 OA 参加型職場環境改善の評価指標に関する文献レビュー

- 著者

- 湯淺 晶子 吉川 悦子 吉川 徹

- 出版者

- 公益財団法人大原記念労働科学研究所

- 雑誌

- 労働科学 (ISSN:0022443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.1, pp.10-29, 2019 (Released:2020-02-10)

- 参考文献数

- 35

参加型職場環境改善の評価における課題と生産性・職場活力向上に資する指標について文献検討した。3つのデータベース(医中誌,,PubMed,,CHINAL)から1999〜2016年に発表された原著論文のうち,参加型職場環境改善の介入研究において何らかの評価結果が記載されている文献を分析対象とし,コーディングシートに従って文献に記載されている内容を整理した。その結果,32編の論文が抽出された。評価指標は,「身体的な健康アウトカム」,「心理社会的な健康アウトカム」,「職場風土・職場文化に関する指標」,「生産性に関するアウトカム」,「労働災害・災害休業・職業性疾患の発生件数」,「その他」に分類され,すべての研究が複数の評価指標を設定していた。この中で12編は介入により有意な改善がみられた。参加型職場環境改善に対する評価指標の選択には,改善する動機や目的を主効果として測定しており,それぞれの取り組み背景や主目的により設定する評価指標そのものが異なっていた。有意な改善が見られていない報告もあり,職場環境改善の目的に応じた適切な評価指標の設定と体系的な評価方法を用いることが重要である。(表1)

1 0 0 0 OA 疼痛性障害の合併症

- 著者

- 安野 広三

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.38-43, 2020 (Released:2020-01-01)

- 参考文献数

- 13

疼痛性障害は1つまたはそれ以上の部位における疼痛が臨床像の中心であり, 著しい苦痛や機能障害をきたし, その発症や経過に心理的要因の関与があると判断される病態をいう. この病態に相当する病態名はいくつかあるが, その1つに機能性身体症候群がある. 機能性身体症候群は痛みを中心とする身体症状群を呈する機能性疾患を指し, 過敏性腸症候群, 緊張型頭痛, 線維筋痛症などが含まれる. 近年, 機能性身体症候群の病態に中枢性感作が大きな役割を果たしていることが推察されている. 中枢性感作とは中枢神経のメカニズムにより疼痛の増強が起こる病態である. 本稿では疼痛性障害の合併症について, 機能性身体症候群および中枢性感作の観点から検討してみる.

1 0 0 0 OA 常陸国北郡里程間数之記

1 0 0 0 OA 甲状咽頭筋と輪状咽頭筋の組織化学的研究

- 著者

- 兵頭 政光 相原 隆一 河北 誠二 湯本 英二

- 出版者

- 日本喉頭科学会

- 雑誌

- 喉頭 (ISSN:09156127)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.64-70, 1995-06-01 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2 5

The hypopharyngeal constrictor muscle consists of the thyropharyngeal (TP) and cricopharyngeal (CP) muscles. These two muscles cooperatively and, in a sense, competitively work at the pharyngeal swallowing stage. Contraction of the TP muscle drives bolus into the esophagus, while the CP muscle ralaxes and allows the bolus to pass through the upper esophageal sphincter which is made by a contraction of the CP muscle.We investigated histochemical properties of these two muscles. Acetylcholine esterase stain showed that the neuromuscular junctions of the CP muscle were scattered in the horizontal direction compaired to those of the TP muscle. Glycogen depletion test showed that the glycogen-negative muscle fibers were distributed uniformly througout the TP muscle, while those of the CP muscle decreased in number from the stimulated side toward the unstimulated side. These results suggested that the CP muscle fibers terminate in the belly of the muscle, and that length of the CP muscle fiber is not uniform. Actomyosin ATPase stain revealed that type 2B fiber was predominant in the TP muscle, while type 1 fiber was predominant in the CP muscle. The mean diameter of the TP muscle fibers was larger than that of the CP muscle.In conclusion, the histochemical properties of the TP and CP muscle showed a great contrast to each other. But these different properties gradually change around the border of the two muscles.

1 0 0 0 IR 日本近代都市における歓楽街の成立と展開に関する史的研究

近年、日本の近代都市史研究は様々な分野から多様な研究が提出される中で、とりわけ都市空間を問題の中心に据えた分析態度が共有され、近代都市施設や近代都市の制度、規範などを通して、近代都市の空間構造を主に普遍性に重点を置いて捉える「都市を支えるもの」と、都市空間を生きる人々の生活意識のありようを基点に、近代都市の空間構造を主に固有性に重点を置いて追及する「生きられた都市空間」の2点の視座を持つに至った。このうち、建築史学の立場にたつ日本近代都市史は、「都市を支えるもの」への研究に偏在し、その背景として、周辺領域と交流を深めつつ一連の体系をなす近代以前の日本都市史の流れが近代になると途絶え、一転して西洋の建築・都市思想の受容とその変容の歴史としてのみ捉えられるようになる点が挙げられる。今後、この点を解消するためには、都市を計画する主体からの視点を一旦離れ、都市空間を生きる人々の総体として物理的な都市空間そのものを捉え直す作業が求められる。 以上の問題意識を踏まえ、日本の比較的大規模な近代都市に多数存在した自律的形成をみた歓楽街に注目する。なお「盛り場」は、各時代を通じて存在する賑わいの場を全て含む広範な概念であり、歓楽街は近代に見られる「盛り場」の在り方の一つと考えられる。また、歓楽街の自律的形成の実態を解明する為には、これまで建築史の立場からの近代都市史研究に見られた計画理念の抽出とその顛末の分析ではなく、歓楽街の自律的形成から展開にかけての過程及び空間構造を、物理的な都市空間そのものに即して解明する方法をとる必要があり、先に指摘した建築史の立場からの近代都市史研究の問題点を解消する上で、妥当な研究対象及び方法である。 この結果、本研究の目的は、日本近代における自律的形成を見た歓楽街を対象に、その物理的な都市空間の成立から展開までを考察し、歓楽街の都市空間そのものが持つ特質を明かにすることにより、計画原理では捉え得なかった新たな近代都市空間像構築の一助とすることにある。 本論は2編で構成されている。第1編と第2編はそれぞれひとつの歓楽街を対象に、各編の前半、すなわち第1章、第3章では歓楽街成立の前提及び要因を、また後半、すなわち第2章、第4章では歓楽街の実態とその変容を中心に、空間に即して詳細な検討を加えた。 このうち、第1編では、近代になって主要な都市空間が形成された都市における歓楽街の事例として、神戸の新開地の採り上げた。第1章では、新開地を取り巻く緒事象に注目し、地図史料を用いた空間分析や文献史料を用いた空間の成立経緯から、新開地の空間形成要因と歓楽街成立の契機を求めた。第2章では、歓楽街としての新開地の空間構造に注目し、地図史料を中心に空間構成や諸施設の配置構成などから、新開地の歓楽街空間の実態とその変容を明かにした。 第2編では、伝統都市の近代における歓楽街の事例として、京都の新京極を採り上げた。第3章では、新京極の起源である寺町の寺社境内の歓楽的な場に注目し、この空間構成の復元作業を行い、その起源及び実態を解明し、歓楽街成立の前提を探った。第4章では、歓楽街としての新京極の空間構造に注目し、第3章の成果との比較の視点を持ちつつ、地図史料を中心に空間構成や諸施設の配置構成などから、新京極の歓楽街空間の実態とその変容を明らかにした。 結論では、第1編、第2編の成果を用いて、歓楽街の特質を明らかにし、本研究の総括を行った。まず、新開地と新京極の特質をその差異と共通点に注目しつつ整理した後、歓楽街成立における空間的成立条件として、既成の都市空間の内部に位置し、周囲の都市空間とは異質な性格を帯び、かつ自律的に成立した点(近代都市構造における空隙性)、1本の主街路と複数の従街路によって極めて指向性の強い都市空間構成をとる点(線形の都市空間)、線形の都市空間の両端において都市機能上の重要な役割を担う都市空間、都市施設と直接的に結合している点(複数の都市機能上の核の結合)の3点を指摘した。続いて、歓楽街の時間的変遷の傾向として、諸施設が主街路に直面し、かつ隙間無く連続して建ち並び、かつ景観統一が行われる傾向が見られる点(主街路に沿った『街』化)、逆に主街路から歓楽的な機能を持つ施設は漸減し、ひいては小売施設を中心とする商店街へと変質する動きが存在する点(脱歓楽街化)の2点を指摘した。 以上の結果、歓楽街はその母都市の近代化過程によって生起された「空隙性」と「核の結合」による「線形の都市空間構成」を基盤に成立するが、「『街』化」という傾向を示しつつ都市空間として充実すると同時に、「脱歓楽街化」という歓楽機能が漸減する傾向が見られた。

- 著者

- 笹倉 理子

- 出版者

- 電気通信大学

- 雑誌

- 電気通信大学紀要 (ISSN:09150935)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.68-72, 2020-02-01

“Since 2016 the global school for high school students has been held as an educational program conducted by three national universities in Western Tokyo(TUFS, TUAT, and UEC). In March 2019 the school took place with the theme of “SDG14”, “SDG15” and we designed the school program in UEC that covers environmental techniques from basics to practice. Here we report the teaching materials by using a CO2 sensor and micro:bit, and how our program was carried out.

1 0 0 0 OA 育児工学から見た子育ち・子育てまちづくり

- 著者

- 正田 小百合

- 出版者

- 一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会

- 雑誌

- 福祉のまちづくり研究 (ISSN:13458973)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.31-34, 2018-03-15 (Released:2018-11-22)

1 0 0 0 OA 大日本私立衛生会の民族衛生観

- 著者

- 瀧澤 利行

- 出版者

- The Japanese Society of Health and Human Ecology

- 雑誌

- 民族衛生 (ISSN:03689395)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.202-212, 1991 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

The aim of this article is to study the development of the health and the ethnic perspective of the Japan Association of Hygiene. From the middle of the Meiji period, public hygiene promotion activities directed at the general public were assumed by the Japan Association of Hygiene which was established in 1883. The key officers of this Association, which was supported by the government, were composed of staff from the Hygiene Bureauof the Ministry of Home Affairs, professors of the Faculty of Medicine of the University of Tokyo, and key members of Army and Navy medical staff. The Association carried out a variety of activities, including a general meeting once a year and regular meetings once a month where various kinds of lectures were given on matters relating to health and hygiene. Regional association were also organized in prefectures and regional cities, and hospitals and theatres were used for meeting places for presenting slide shows and for organizing hygiene discussion groups. These activities, aimed at promoting awareness of health and hygiene among the people in the Meiji era, were something completely unique. Fundamented to the thinking in the association were two factors; westernization of lifeand the preservation of traditional customs in daily life. The latter became the basis for the concept of ethnic hygiene in Japan.

- 著者

- 木村 勲

- 出版者

- 神戸松蔭女子学院大学

- 雑誌

- 研究紀要 人文科学・自然科学篇 (ISSN:13421689)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.174-131, 2009

- 著者

- 黒木 玲花

- 出版者

- 恵泉女学園大学人文学会

- 雑誌

- 恵泉アカデミア = Keisen academia : 恵泉女学園大学社会・人文学会機関誌 (ISSN:18825052)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.119-130, 2016-12

1 0 0 0 OA STARフレームワークを用いた感動要素の時間軸配置の分析手法

- 著者

- 石田 泰博 前野 隆司

- 出版者

- 日本創造学会

- 雑誌

- 日本創造学会論文誌 (ISSN:13492454)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.22-41, 2018 (Released:2018-04-01)

モノからコト消費へのトレンド変化に伴い,商品やサービスを通した感動経験提供による差別化ニーズが高まっている.人を感動させる製品やサービスを設計する際には,ランダムではなく,時間軸上の配置を考慮した感動要素の設計が必要であると考えられる.このため,筆者らは,時間軸上の感動要素の配置を分析するためのフレームワークを提案した.すなわち,感動の対象となる感動要素を配置するタイミングの分析手法をフレームワーク化した.さらに,提案したフレームワークを実際に使用した結果の検証を行った.感情の高ぶり(Sense),知見拡大(Think),体験拡大(Act),関係性の拡大(Relate)のSTAR感動要素によって,どの時間軸で感動を喚起できるかの点から,歴代興行収入が高く多くの人に感動経験を提供した映画作品(アナと雪の女王)の感動事象を分析することで,本フレームワークの有効性を確認した.