5 0 0 0 OA 詩的言語と人称 —和歌解釈の枠組みを考える—

- 著者

- 内藤 まりこ

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.7, pp.14-24, 2011-07-10 (Released:2017-05-19)

「和歌」という詩的言語には、「叙景」と呼ばれる表現方法があるとされる。「叙景」の方法は古代にまで遡るとされるが、「叙景」という言葉は明治二〇年代に初めて登場した。本稿では、まず、「叙景」の成立を明らかにし、「叙景」の方法が古典詩歌の解釈の枠組みとなるまでの過程を考察する。次に、中世の「叙景歌」と呼ばれる歌について、「叙景」の枠組みでは捉えきれない歌の構造を、人称を手がかりに解き明かす。

5 0 0 0 OA 寄付市場の成長ドライバー・断片化・公正性 ―SCPパラダイムと市場の質理論の視点から―

- 著者

- 渡邉 文隆

- 出版者

- 日本NPO学会

- 雑誌

- ノンプロフィット・レビュー (ISSN:13464116)

- 巻号頁・発行日

- pp.NPR-D-22-00004, (Released:2022-11-30)

- 参考文献数

- 127

米国と日本の寄付市場の構造と特性を,既存研究と検索需要データを基に考察した.市場の量的な側面はSCPパラダイム,質的な側面は市場の質理論を用いて分析した.量的な面では,日本の寄付市場が米国同様に断片化した構造を持っていることが明らかになった.また,日本では災害が市場成長のドライバーとして大きな影響を与えており,日本の寄付文化はチャリティに力点があること,ベースとなる構造的寄付が未成熟であることを示した.質的な面では,高額寄付・小口寄付のいずれにおいても,寄付市場の仲介機能を充実させることが市場の質を高め,寄付の促進に資すると推測される.日本では,多様なアプローチで野心的目標に取り組むフィランソロピー的な団体がさらに参入し,他と競合しにくい新たな寄付需要を生み出すことで市場の成長に貢献すると思われる.

- 著者

- 山脇 功次 Yamawaki Koji

- 出版者

- 宇宙開発事業団

- 雑誌

- NASDA English Translation

- 巻号頁・発行日

- pp.1冊, 1997-12-26

GPSの実用面での進歩は、衛星航法およびGPS受信機を広く知られた言葉にした。また、その技術はほとんどの分野で利用できるようになった。しかし、衛星航法の原理に関する教育的・解析的文書、測位の種々の方法および測位精度評価の基本理論に不足がある。ここでは、衛星航法の原理を良く理解するために討議した。本報では、GPS測位装置を将来の必須システムと予測し、シミュレーション結果を導いた。最初に、原理を討議し、衛星航法を定式化した。後半で、衛星航法の典型的例により、精密測位および地上支援との関係について調べた。また、衛星航法研究の原点である非同期測位および時計同期測位のための理論的適合性を求めた。また、重み係数を変数として用いる最小自乗測位法についても調べた。

5 0 0 0 OA 急性脳炎・脳症のてんかん発症について 潜伏期をもたない群の位置づけ

- 著者

- 奈良 隆寛 浜野 晋一郎 野崎 秀次 田中 佳子 清水 正樹 野田 洋子 厚川 清美 有田 二郎 堀田 秀樹 前川 喜平

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.261-267, 2000-05-01 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

例の急性脳炎 (60例)・脳症 (10例) のてんかんの発症について検討した.23例がてんかんに移行した.23例中18例は脳炎発症から平均7カ月間の期間をおいて (潜伏期あり) てんかんを発症した.また, 23例中5例は急性期からそのままてんかんに移行 (潜伏期なし) した症例がみられた.潜伏期を経ててんかんを発症した症例の中では, 髄液のneuron-specific enolase (NSE) 活性が高い症例はてんかんが難治で, てんかんを惹起する病理に神経組織の崩壊が関与することが示唆された.一方, 潜伏期なしでてんかんに移行した症例は急性期の発作の回数が多く, てんかんは難治性であったが, 髄液のNSE活性は正常であった.この一群は, 潜伏期を経ててんかんを発症する症例とは別の機序で, てんかん原性焦点の活動が増強されたものと考えられた.

5 0 0 0 IR 介護における“その人らしさ”の研究

- 出版者

- 国際医療福祉大学

- 巻号頁・発行日

- 2015

元資料の権利情報 : CC BY-NC-ND

5 0 0 0 OA 摩周湖の水位変動と周辺湧水の水質

- 著者

- 濱田 浩美

- 出版者

- 日本陸水学会

- 雑誌

- 日本陸水学会 講演要旨集 日本陸水学会 2002 府中大会

- 巻号頁・発行日

- pp.90, 2002 (Released:2003-06-12)

5 0 0 0 OA IgG4 関連疾患

- 著者

- 高野 賢一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.10, pp.1299-1303, 2019-10-20 (Released:2019-11-06)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 1

IgG4 関連疾患の疾患概念が提唱されてから15年以上が経過し, われわれ耳鼻咽喉科の日常診療においても比較的よく遭遇する疾患のひとつとなっている. IgG4 関連疾患の好発部位は, 涙腺・唾液腺と膵・胆管病変であり, 頸部や縦隔リンパ節腫脹を認めることも多く, 耳鼻咽喉科領域では IgG4 関連涙腺・唾液腺炎を診断する機会が多いと思われる. 疫学的にみると, 性差は涙腺・唾液腺炎症例ではおおむね等しいが, 自己免疫性膵炎症例では女性が多い. 年齢は60歳代を中心に比較的高齢者に多くみられる疾患ではある. 乾燥症状がほぼ必発であるシェーグレン症候群と異なり, IgG4 涙腺・唾液腺炎では眼および口腔乾燥症状を訴える患者は多くはなく, 乾燥症状そのものに対する治療を要することは少ない. しかし, 自覚症状に乏しくとも唾液腺分泌機能低下を来している症例は少なくなく, 60%に涙腺分泌機能低下, 68%に唾液腺分泌機能低下が認められる. シルマーテストは 5.42 ± 7.36 (± SD) mm/5分, サクソンテストは 2.57 ± 2.01g/2分と, 機能低下は軽度ではあるものの, ステロイドによる治療後には有意に改善を認める点が特徴的であり, シェーグレン症候群とは異なる点でもある. IgG4 関連涙腺・唾液腺炎は, 腺腫大と血清学的所見,病理組織学的所見によって診断されるが, 確定診断および悪性疾患や類似疾患除外のためにも, 組織生検が望ましい. 生検部位としては腫脹している罹患臓器が原則であり, 大唾液腺から採取するのが推奨される. また, IgG4 関連疾患は全身性疾患であり, 他臓器病変を常に念頭に置く必要がある. IgG4関連涙腺・唾液腺炎における腺外病変の合併頻度は約60%であり, 膵臓 (自己免疫性膵炎) が最も多く, 次いで後腹膜腔 (後腹膜線維症), 腎臓と続く. IgG4 関連涙腺・唾液腺炎を診断した際は, 他臓器病変にも注意を払う必要があり, 経過中に腺外病変が出現することもあるため気を付けたい.

5 0 0 0 OA テキストマイニングによる効率的な技術課題・解決手段の抽出手法の検討

- 著者

- 上村 侑太郎

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.29-33, 2022-01-01 (Released:2022-01-01)

近年,特許情報を経営戦略・事業戦略策定へ活用しようという取り組みが多くの企業で行われている。特許情報が活用できる範囲は,戦略策定の広範囲にわたるとともに,経営戦略・事業戦略策定には素早い分析が求められる。特許情報分析を行うにあたり,技術の俯瞰,特に,課題・解決手段の把握は重要である。課題・解決手段の抽出は人間が明細書を読み込み,明細書から抽出することが一般的であるが,この抽出作業には時間的コストがかかるという問題点がある。そこで,テキストマイニング手法であるword cloudと共起ネットワークを同時に用いて,効率的に,広い分野で,素早く課題・解決手段を抽出できる手法の検討を行った。

5 0 0 0 IR アイドルの彷徨い

- 著者

- 諸井 克英

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 同志社女子大学生活科学 (ISSN:13451391)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.38-42, 2013

資料

5 0 0 0 OA スポーツチームを通した人々のつながり: 高校野球の全国大会における検証

- 著者

- 松原 優

- 出版者

- 日本生涯スポーツ学会

- 雑誌

- 生涯スポーツ学研究 (ISSN:13488619)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.23-32, 2022 (Released:2022-05-25)

So far, little attention has been paid to the way sport consumers evaluate their community networks (i.e., social network quality). Therefore, the following three objectives were set for this study: (1) to quantify multidimensionally the evaluation of community ties through sports as social network quality, (2) to examine the influence of social network quality on conative loyalty, and (3) to examine the relationship between social network quality and to clarify the causal relationship between social network quality and attachment to the region where one currently resides, as well as the relationship including conative loyalty. Then, the relationships among social network quality, attachment to the region, and conative loyalty were examined. The data were collected from an online survey panel that followed for the prefectural teams in a national high school baseball tournament. The results showed that social network quality and attachment to the region were significant antecedents of conative loyalty. Furthermore, the results suggest that the positive effect of social network quality on intention to continue support is mediated by attachment to the region. This result extends previous studies focusing on consumer experience quality and allows for a new measurement of consumer experience quality, which is an evaluation of the quality of social relationships.

5 0 0 0 OA モータ・アシスト式ハイブリッド駆動システムの開発

- 著者

- 柿沼 博彦 井原 禎之

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.11, pp.826-829, 2008-11-10 (Released:2014-12-18)

- 著者

- Masayo Hirao-Suzuki Shuso Takeda Takayuki Koga Masufumi Takiguchi Akihisa Toda

- 出版者

- The Japanese Society of Toxicology

- 雑誌

- The Journal of Toxicological Sciences (ISSN:03881350)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.227-236, 2020 (Released:2020-04-01)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1 15

A growing body of experimental evidence strongly suggests that cannabidiolic acid (CBDA), a major component of the fiber-type cannabis plant, exerts a variety of biological activities. We have reported that CBDA can abrogate cyclooxygenase-2 (COX-2) expression and its enzymatic activity. It is established that aberrant expression of COX-2 correlates with the degree of malignancy in breast cancer. Although the reduction of COX-2 expression by CBDA offers an attractive medicinal application, the molecular mechanisms underlying these effects have not fully been established. It has been reported that COX-2 expression is positively controlled by peroxisome proliferator-activated receptor β/δ (PPARβ/δ) in some cancerous cells, although there is “no” modulatory element for PPARβ/δ on the COX-2 promoter. No previous studies have examined whether an interaction between PPARβ/δ-mediated signaling and COX-2 expression exists in MDA-MB-231 cells. We confirmed, for the first time, that COX-2 expression is positively modulated by PPARβ/δ-mediated signaling in MDA-MB-231 cells. CBDA inhibits PPARβ/δ-mediated transcriptional activation stimulated by the PPARβ/δ-specific agonist, GW501516. Furthermore, the disappearance of cellular actin stress fibers, a hallmark of PPARβ/δ and COX-2 pathway activation, as evoked by the GW501516, was effectively reversed by CBDA. Activator protein-1 (AP-1)-driven transcriptional activity directly involved in the regulation of COX-2 was abrogated by the PPARβ/δ-specific inverse agonists (GSK0660/ST-247). Thus, it is implicated that there is positive interaction between PPARβ/δ and AP-1 in regulation of COX-2. These data support the concept that CBDA is a functional down-regulator of COX-2 through the abrogation of PPARβ/δ-related signaling, at least in part, in MDA-MB-231 cells.

5 0 0 0 OA 日本産食肉類4種の乳頭式について

- 著者

- 小原 巖

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.55-56, 1968-06-30 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 5

Although the mammal formula seems to be considerably important for classification in many groups of mammals, there are only a few published records of them among Japanese carnivorous species. Therefore, the following data, obtained by the author during recent few years, may contribute to this field.Selenarctos thibetanus japonicus (SCHLEGEL, 1857) —2+1+0=6 _??_juv.Vulpes vulpes japonica GRAY, 1868—2+1+1=8 _??_ ad.; 2+ (1-2) +1=9 _??_ ad., with an additional nipple at the left side of abdomen.Nyctereutes procyonoides viverrinus TEMMINCK, 1844—1+2+1 =8 1 _??_ & 1 _??_juvs.; 0+2+2=8 _??_juv.Meles ineles anakuma TEMMINCK, 1844—1+1+1=6 _??_ ad.

- 著者

- 南浦 涼介

- 出版者

- 全国社会科教育学会

- 雑誌

- 社会科研究 (ISSN:0289856X)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, pp.61-70, 2009-03-31 (Released:2017-07-01)

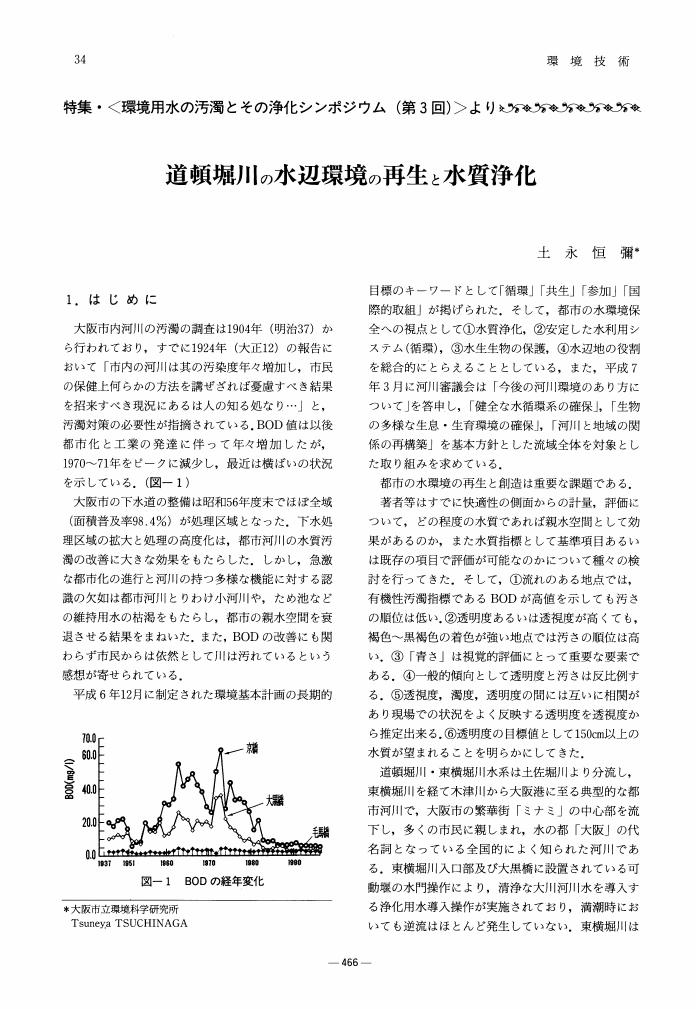

5 0 0 0 OA 道頓堀川の水辺環境の再生と水質浄化

5 0 0 0 OA 平成19年秋場所における横綱白鵬の15日間の取り組みのバイオメカニクス的検討

- 著者

- 植屋 清見 比留間 浩介

- 出版者

- 山梨大学

- 雑誌

- 山梨大学教育人間科学部紀要 (ISSN:18825923)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.47-54, 2007

5 0 0 0 OA 伸長する腕に対する身体性の獲得:伸長実装法による違い

- 著者

- 中川 航太朗 井上 康之 Harin Hapuarachchi 杉本 麻樹 稲見 昌彦 北崎 充晃

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.4, pp.341-351, 2022-12-28 (Released:2022-12-28)

- 参考文献数

- 45

We aimed to investigate whether illusory embodiment occurs in arms that stretch farther than usual arms in a virtual environment and how embodiment is acquired in different stretching methods. We realized three types of arm stretching methods: the hand extended ten times the actual movement (constant stretching), the hand extended in an accelerated manner (accelerated stretching), and the hand immediately extended to the target when the user fixed the eyes on the target and moved the hand towards the target (instant stretching). Then, we investigated sense of body ownership, sense of agency and task performance for those. We found that the illusory body ownership and sense of agency were higher in the order of constant stretching, accelerated stretching, and instant stretching. The learning effects on embodiment depended on the stretching method. Task performance was better in the order of constant, instant, and accelerated stretching. These results suggest that the illusory embodiment of the stretching arm and its learning depend on the type of stretching.

- 著者

- 花岡 敬太郎

- 出版者

- 明治大学大学院

- 雑誌

- 文学研究論集 (ISSN:13409174)

- 巻号頁・発行日

- no.48, pp.95-114, 2017

5 0 0 0 OA パリ郊外における柔道実践

- 著者

- 磯 直樹

- 出版者

- 日本スポーツ社会学会

- 雑誌

- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.63-78, 2013-09-30 (Released:2016-08-01)

- 参考文献数

- 40

本稿は、一つの柔道場を通じてフランス社会を照射する試みである。私が調査を行った場所はパリ郊外の柔道場である。ここは、移民系住民が中心の貧困地区である。ここでの調査の過程には、反省性の実践が伴われた。この「反省」とはブルデューによって提起され、ヴァカンらによって継承された社会学の方法であり、対象化する主体である研究者自身を対象化することによって、科学的方法を洗練させ、対象の記述の質を高めることを可能にする。本稿では、このような反省性を実践することによって、調査者である私自身の強襲被害を対象化し、フィールドであるF 地区における暴力と社会的境界の関係を分析した。フランスの他の柔道場と同様に、この地区においても柔道家のほとんどは子どもである。そこでは、柔道場は孤島のような場所になっており、閉鎖的な共同体に近いその地区で尊重される価値とは別の価値、つまりフランス社会一般で通用するそれを教えこむ場であった。この地区は「ゲットー」と称されることも多いが、ここにおける柔道実践とは、結果的にそのような地区から子どもが将来的に抜け出せるようになることを意味している。私はこのような結論を、自ら被った強襲事件を契機に導出することができた。