1 0 0 0 OA カキの古生態学 (1)

- 著者

- 鎮西 清高

- 出版者

- 日本古生物学会

- 雑誌

- 化石 (ISSN:00229202)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.27-34, 1982-06-21

- 被引用文献数

- 4

Some paleoecologic aspects of oysters are discussed, giving special emphasis on the adaptive strategy of Crassostrea to the soft muddy bottom. Crassostrea is most abundant in the muddy intertidal facies despite their sessile and suspension feeding habit. Muddy bottom environment seems unfavorable for oysters because it offers very few basis of attachment, and gives continuous danger of suffocation by rapidly accumulating mud. Crassostrea surmounts these difficulties in living on mud, and becomes dominant in this environment. The basic strategy of Crassostrea for the survival in the muddy bottom is considered to be their gregarious tendency to constitute the densely aggregated colony. The colony supports the individual shell to stand above the surface of mud, and gives the firm basis for the attachment of later generations. The later generations grow on the colony, thus manage to keep living animals atop the rising mud level. Formation of the biohermal reef is the consequence of this characteristic behavior of Crassostrea. Nongenetic variations in shell morphology are conspicuous among Crassostrea individuals. The shell outline of fossil and living Crassostrea gigas is not controlled by the population density, but is probably related to the position of the shell : individuals in the upright position tend to be elongated irrespective of their density, and those lying on the bottom are usually more rounded. The population density apparently affects the individual shell size. Where the density is low, shells are very large, while they are small in densely populated reefs. The relationship may be explained by the competitive effect in the allocation of limited food supply.

1 0 0 0 OA 有明海産重要二枚貝の産卵期-II

- 著者

- 田中 彌太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.12, pp.1161-1164, 1954-04-25 (Released:2008-02-29)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

1. The spawning seasons of Ostrea rivularis and O. gigas were determined by examining their body weight, maturation of gonads and discharge of the reproductive substances. 2. The spawning seasons of these two oysters do not cover well one another. 3. The spawning season of O. rivularis ranges from late May to early September. There are 3 major spawning periods during this season, (a) early June, (b) from late June to early July and (c) from the beginning to the middle of August. 4. O. gigas spawns from early May to early November. During this season there are 4 major periods of spawning; (a) from late May to early June, (b) middle of July, (c) from late August to early September and (d) late September.

1 0 0 0 OA イワガキ養殖における開始時最適付着稚貝数と最適養殖水深について

- 著者

- 藤原 正夢

- 出版者

- 京都府立海洋センター

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.13-19, 1998 (Released:2011-03-05)

1 0 0 0 OA リハビリテーションチーム医療における作業療法士の立場からの現状と課題

- 著者

- 中村 伴子

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.318-323, 2007-05-20 (Released:2011-10-07)

- 参考文献数

- 8

国立病院機構, ハンセン療養所, ナショナルセンターに勤務する作業療法部門の業務実態とチーム医療の実態についてアンケート調査を行った. その結果, チーム医療に関してはチームアプローチに困難さを感じている施設がきわめて多く, 問題なしという回答施設は少なかった. チームアプローチの困難な理由は人員配置の少なさや専門性の理解不足, 必要な専門職種の配置の不足が指摘された.また, 作業療法士がチーム医療を実施している主な疾患は神経・筋疾患, 脳血管疾患, 骨・運動器疾患が多く, その専門的役割としては日常生活活動, 上肢機能回復訓練, 遂行障害評価訓練などが多くみられた. さらに, チーム医療に問題を感じながらもカンファレンスの実施や患者主体の工夫が考えられ, 困難事例についての症例検討会も多くの施設でチーム全体にて取り組まれていた.今後はチームの成員一人ひとりがチーム医療の実施者として独自の専門領域を持った上で, 自律的に協働して, 患者のニーズと願望に即した患者中心の医療が望まれる. それを実現するためにはまずチーム医療体制における必要な職種や人員の配置, まとめ役や調整役を据えた民主的な運営のもとでカンファレンスや症例検討会, 勉強会を重ね複数職種の相互理解が必要と考えられる.

1 0 0 0 ニュースの焦点 沖縄県の建設会社155社に排除措置

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.396, pp.12-14, 2006-03-24

公正取引委員会は2006年2月21日,沖縄県の建設会社155社に,独占禁止法違反の疑いで排除措置と課徴金納付の二つの命令案を送付した。両命令案に対する意見申し出の期日は3月20日だった。早ければ3月下旬にも改正独禁法に基づく初めての排除措置命令が出る。 「独占禁止法を順守するよう会員企業に何度となく訴えてきたが,その趣旨を徹底できなかった。

1 0 0 0 OA ソーラー磁気浮上装置の開発

- 著者

- 石野 裕二 水野 毅

- 出版者

- 自動制御連合講演会

- 雑誌

- 自動制御連合講演会講演論文集 第54回自動制御連合講演会

- 巻号頁・発行日

- pp.323, 2011 (Released:2012-03-09)

磁気浮上制御系の一つに,ゼロパワー磁気浮上系がある.一方,最近では太陽光発電は安価で数十~百数十Wh/m2と効率がよいものが市販され,さらに小型で大容量のコンデンサが容易に手に入るようになった.これらの技術とゼロパワー磁気浮上系を用いると,一般商用電源からの電力供給なしに,重力環境下でも十分磁気浮上が可能である.そこで太陽電池を電源としたゼロパワー磁気浮上装置の開発を行う.

1 0 0 0 OA がんのミサイル療法を目指したナノテクノロジー(E・薬剤学,製剤学,病院薬学)

- 著者

- 東 壮平

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.345-346, 2002-04-01

- 著者

- 日本経済新聞社 日経産業消費研究所[編]

- 出版者

- 日経産業消費研究所

- 巻号頁・発行日

- 2004

- 著者

- 金山 彦喜

- 出版者

- Japan Society on Water Environment

- 雑誌

- 水質汚濁研究 (ISSN:03872025)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.85-88, 1990

- 被引用文献数

- 3 1

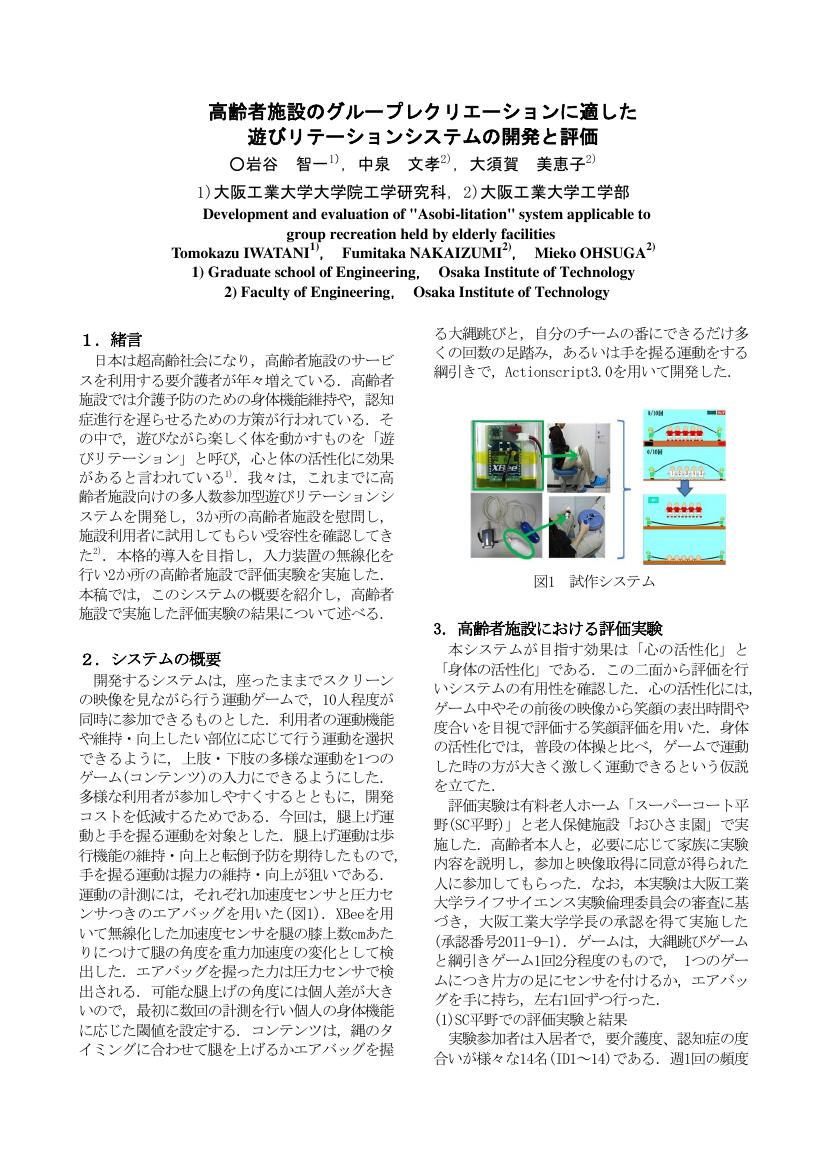

1 0 0 0 OA 高齢者施設のグループレクリエーションに適した遊びリテーションシステムの開発と評価

- 著者

- 岩谷 智一 中泉 文孝 大須賀 美恵子

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 日本人間工学会大会講演集 日本人間工学会第53回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.254-255, 2012 (Released:2012-10-27)

1 0 0 0 OA ニューロンマップを更新するニューラルネットワークモデルを導入した強化学習の評価

- 著者

- 青山 剛 幸田 憲明

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第29回ファジィシステムシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.161, 2013 (Released:2015-01-24)

連続値空間の強化学習理論にはニューラルネットワークを用いているものが数多くあるが,従来のニューラルネットワークではニューロンを予め入力空間にマッピングする必要がある.しかし強化学習は,学習結果を予測することが一般に困難な問題を対象としており,学習過程に影響を大きく与えるニューロンマップを予測しておくことは一般に困難である.そこで本研究では,自律的にニューロンを追加,削除する機構を導入したニューラルネットワークモデルによる強化学習について述べ,マウンテンカー問題での性能評価を行う.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.573, pp.51-53, 2013-08-12

佐々木教授の手紙が届いて間もなく、市は具体的な再生プロジェクトを始動。移設先の検討とともに、同教授を含めて土木技術史や歴史的橋梁の補修に詳しい4人の学識経験者を招いて検討会を立ち上げた。土木遺産としての価値や再利用の方法について議論を重ね…

- 著者

- 美崎薫

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.71(2005-HI-114), pp.71-76, 2005-07-22

SmartWriteとSmartCalendarは、コンピュータに紙らしさを採り入れようとする試みである。紙とコンピュータの違いは、「保存」と「スクロール」操作にあると考えた。そこでSmartWriteでは保存を自動化して、紙の操作感を実現した。SmartCalendarは、スクロールせずに、SmartWriteのメモや大量の写真をカレンダー型に提示したり、パイル状に積み上げて整理できる環境をめざした。これによって、紙らしさをもったソフトを実現できた。なお、SmartWriteとSmartCalendarは、仕様と実装を分離したため、複数の実装が現れる可能性がある。

1 0 0 0 ニシキゴイにおける内臓病変検索の一方法について

- 著者

- 鈴木 三也 細谷 久信

- 出版者

- 新潟県内水面水産試験場

- 雑誌

- 新潟県内水面水産試験場調査研究報告 (ISSN:03861643)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.101-102, 1977

ニシキゴイの肝臓,腎臓及び脾臓の組織標本においてヘマトキシリン-エオジン染色で黄褐色に見える粗大顆粒は消耗性色素の名で総称され,ニシキゴイにおいても消耗性色素の沈着が認められる場合,病理学的にはその沈着部位を中心に臓器の機能障害が起っていることは明らかである。筆者らはニシキゴイにおける消耗性色素が臓器を押しつぶしただけの無固定無染色の標本で確認されることに着目し,麻酔後のニシキゴイの右側胸鰭後方にシルバーマン針を挿入して約1mm3の肝膵臓組織を取り出し,スライドグラス上で押しつぶして検鏡し肝膵臓における消耗性色素沈着の有無及びその程度から魚の健康状態について考察し,内臓病変診断の一助とした。

1 0 0 0 IR 子どもの造形表現の発達とコンピュータ教材の関係に関する考察

- 著者

- 岩崎 由紀夫 山田 芳明

- 出版者

- 大阪教育大学

- 雑誌

- 大阪教育大学紀要. V, 教科教育 (ISSN:03893480)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.135-148, 2000-08

- 被引用文献数

- 1

近年, 図画工作科・美術科においてコンピュータを活用した教材の開発が盛んに行われている。コンピュータを用いた教材の実施の分析や傾向についての考察も試みてきたが, 子どもたちの造形表現の発達過程を無視したり, スキルを超えたりしたような教材も多々見受けられる。そこで本稿では, 子どもたちの造形表現の発達を踏まえた図画工作科におけるコンピュータ教材の開発やコンピュータの活用法を探ることにより, 造形表現の発達とコンピュータの有効的な活用法を追究してみることにする。かつて, シルバーマンは『教室の危機』で, オープン・スクールの教育形式は「教師が, 時間の枠組みにではなく, 空間に構成され高度に組織化された環境をつくりだすことから生じてくる。そして教師は, その環境が子どもの興味, 活動, 必要に応じて変わるように処置していくのである。」と述べた。これからの学校のあるべき姿として, 個別化・個性化教育を推進する一方策として, 子どもの造形表現の発達と一人一人の興味・関心に対応するコンピュータ教材の活用の関係を明らかにしたい。We would like to the way of making use of it which is the effective target of the development of the molding expression and the use forthe computer subject in the arts and crafts course and a computer based on the development of the children's molding expression.

1 0 0 0 企業財務データバンク

- 著者

- 日本政策投資銀行 日本経済研究所編

- 出版者

- 日本経済研究所

- 巻号頁・発行日

- 2004