1 0 0 0 OA ミシェル・ルヴォンによる『源氏物語』フランス語訳の試み

- 著者

- 常田 槙子

- 出版者

- 早稲田大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第3分冊, 日本語日本文学 演劇映像学 美術史学 表象・メディア論 現代文芸 (ISSN:13417533)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.65-76, 2014-02-26

1 0 0 0 OA 核・原子力災害医療と蘇生

- 著者

- 原口 義座 星野 正巳

- 出版者

- 日本蘇生学会

- 雑誌

- 蘇生 (ISSN:02884348)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.145b-145b, 2012-10-25 (Released:2013-02-12)

PDFファイルをご覧ください。

- 著者

- 末松 俊成 今井 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. ISEC, 情報セキュリティ

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.48, pp.71-79, 1998-05-15

- 被引用文献数

- 7 1

本稿では、暗号化/複合機能、秘密メモリ、従来のCPUの機能を内臓したCMP(Crypto microprocessor)について述べる。ソフトウェアは、メモリや記憶装置内では暗号化され、CMP は、ソフトウェアを実行中に部分的に複号し、複号された形が見られないように処理できる。このため、ソフトウェアにセキュリティを厳重に守ることができる。また、このCMPは従来の暗号化/複号機能を持たないCPUと上位互換があるため、これをパソコンなどの汎用のコンピュータに組み込むことができる。さらに、このCMPを利用したソフトウェア流通方法の例を示す。

1 0 0 0 OA <資料>駒沢駅設置に関する行政訴訟事件について

- 著者

- 馬屋原 成男

- 出版者

- 駒澤大学

- 雑誌

- 駒澤大學法學部研究紀要 (ISSN:03899896)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.84-100, 1970-03-15

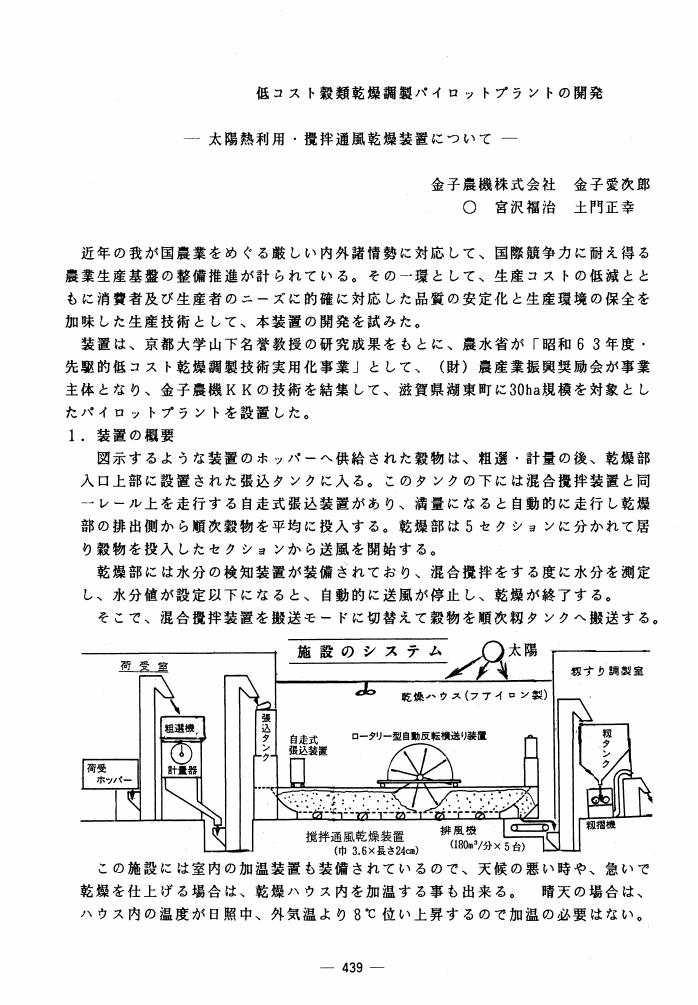

1 0 0 0 OA 低コスト穀類乾燥調製パイロットプラントの開発

- 著者

- 佐藤 恵一 ALESTRA Stephane BURNAEV Evgeny PRIKHODKO Pavel

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学會誌 (ISSN:00214728)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.1146, pp.322-325, 2014-05-05

- 著者

- 渡邊 亮士 岩本 隆茂

- 出版者

- 一般社団法人日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.59-69, 2005-03-31

本研究の目的は、抑うつ傾向による随伴性認知の違いに関する知見の検討であった。実験に先立ち、393名の健常の大学生に対し、抑うつ傾向についてスクリーニングを行い、低抑うつ群、高抑うつ群として各24名ずつ選出した。実験では、被験者の行動(ボタン押しの有無)と、その行動を受けて示される結果(ライト点灯の有無)との随伴性について、被験者に評定させる課題が用いられた。おもな結果は以下の通りで、抑うつリアリズム理論や統制の錯覚現象は、非随伴事態で限局的にみられるものであるということが判明した。(1)評定の難易度が高い非随伴事態において、低抑うつ者は高抑うつ者に比べ、随伴性評定が不正確である度合いが有意に大きかった。(2)評定の難易度が低い非随伴事態において、随伴性評定の正確さに、両群の有意差はみられなかった。(3)低抑うつ者は、高抑うつ者と比較して、ベースラインの情報をそれほど重要視していなかった。

1 0 0 0 OA Webデータを用いた京都市のホテル業界に関する応用研究

- 著者

- 津田 博史 多田 舞 山本 俊樹 一藤 裕 曽根原 登 椿 広計

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.442-451, 2013-12-07 (Released:2014-02-07)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は,地域観光の政策実行主体である自治体やホテルなどの宿泊施設事業者が,データに基づいた合理的な観光政策,事業経営を実施するための情報収集・データ解析理論,方法を研究することである.本研究では,Webサイトから収集したホテル空室データや観光情報を用いて,日次で宿泊施設の稼働率を推定し,また,宿泊施設であるホテルの人気の要因を分析した.今回の研究目的の1つ目として,京都市の観光政策の経済波及効果を捉えるために,京都市内のホテルの客室稼働率を推定することとした.2つ目の目的として,人気ホテルの要因を解明することとした.実証分析結果により,京都市内のホテルの客室稼働率,および,ホテルの人気の要因に関して新しい知見が得られた.

- 著者

- 井上 隆

- 出版者

- THE SOCIRETY OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGYY, JAPAN

- 雑誌

- 日本ゴム協會誌 (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.12, pp.461-466, 2005-12-15

Theoretical aspects of polymer-polymer interface are discussed. The interfacial thickness, the interfacial tension, and the adhesive strength are described as a function of the interaction parameter and the molecular weights of component polymers. When both component polymers have reactive sites, the coupling reaction takes place at the interface and the block or graft copolymers are formed. Melt-mixing of such reactive system is called "reactive blending" and "reactive processing". By an emulsifying effect of the <i>in situ</i>-formed copolymer, the morphology could be tuned up; i.e., the size of dispersed particles can be reduced down to sub-μm to optimize the material properties. This may be a commonly accepted story for the ambiguous but convenient term "<i>compatibilization</i>". Another interfacial behavior recently found is the pull-out of the <i>in situ</i>-formed copolymer by the external shear forces. It renders a new approach for the 10nm morphology control in reactive blending. Such interfacial aspects are successfully applied for the materials design; e.g., super-tough polyamide, high-temperature polyamide alloy for Pb-free solder, high-temperature poly(phenylene ether) alloy, and non-viscoelasic nylon alloy. The dynamic vulcanization is a unique reactive blending which leads to a two-phase material consisting of the crosslinked rubber particles and a matrix of thermoplastic polymer. Strain recovery mechanism of the two-phase material is discussed.

1 0 0 0 OA テルル酸イオンとコバルト(Ⅲ)ジアミン錯体の多核縮合体の合成と円偏光二色性

1 0 0 0 OA FDの臨床論 : FD担当者の臨床的感覚に注目して

- 著者

- 神藤 貴昭

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 京都大学高等教育研究 (ISSN:13414836)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.85-94, 2011-12-01

Faced an "FD obligation" phase, Japanese Universities are carrying out various faculty development programs. There are two faculty development models, the "mutual training model" and the "technological-business model". The latter includes a PDCA cycle for improvement of educational activities. These two models are complementary in faculty development activities. In this study, making reference to Sumeragi's (1996, 2002) clinical pedagogy, and Tanaka's (2003a, 2006, 2008) faculty development theory, it appears that these two models are unified by the "clinical sense of faculty development activities" of faculty development facilitators. "Clinical sense of faculty development activities" is defined as a "sense of faculty development facilitators to conduct faculty development activities as mutual trainings which are not operated by a technological-business model." "Clinical sense of faculty development activities" is clarified through case studies of classroom consultation in a Japanese national university. In addition, institutional character supporting the "clinical sense of faculty development activities" of faculty development facilitators is discussed. So, it is pointed out that "coordinated mutual training type faculty development" is important for actual university educational practice.

1 0 0 0 IR 部分シーケンスマッチングのためのストリームアルゴリズム(データ工学,Web情報システム)

- 著者

- 豊田 真智子 櫻井 保志 石川 佳治

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム (ISSN:18804535)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.7, pp.1058-1070, 2011-07-01

- 被引用文献数

- 1

本論文では,データストリームにおけるcross-similarityの問題を定義する.本論文の目的は,データストリームから類似する部分シーケンスペアを検出することである.シーケンス間の類似度を測定する距離尺度には,時間軸上でのスケーリングを考慮することができるダイナミックタイムワーピング(DTW:Dynamic Time Warping)距離を利用する.我々の提案するCrossMatchは,厳密にDTWに基づいた手法であり,データストリーム処理に適したワンパスアルゴリズムである.DTWを用いた純粋なアルゴリズムと比べて,CrossMatchは計算コストとメモリ使用量の大幅な低減化を実現する.理論的な分析を行い,提案アルゴリズムが精度を犠牲にすることなく類似する部分シーケンスペアを検出することを示す.また,実データと人工データを用いた実験から,CrossMatchがインクリメンタルにcross-similarityを検出することが確認された.

1 0 0 0 OA 自家嗅粘膜移植による脊髄再生医療

- 著者

- 岩月 幸一

- 出版者

- 日本脳神経外科コングレス

- 雑誌

- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.6, pp.452-458, 2013 (Released:2013-06-25)

- 参考文献数

- 61

完全脊髄損傷慢性期に対する嗅粘膜移植法においては, 運動機能の部分的回復およびそれに伴う随意性の筋電図の出現が報告されている. しかし筋電図の出現は, 電気生理学的に皮質脊髄路の再構築を証明するものではない. われわれは完全脊髄損傷慢性期患者4名に対し本法を施行したが, 4例中2例において6カ月後より運動機能の改善がみられ, うち1例では装具を用いた立位保持や歩行器を用いた歩行が可能となった. 4名いずれの患者においても, 日常生活上何らかの運動機能改善がみられた. また1例において, 大脳運動野の経頭蓋磁気刺激により下肢筋において運動誘発電位が認められ, 錘体路の接続性を世界で初めて電気生理学的に明らかにした.

1 0 0 0 OA 『サント=ブーヴに反論する』における知性の問題 : 批評と創造のはざまで

- 著者

- 和田 章男 Wada Akio

- 出版者

- 大阪大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 待兼山論叢. 文学篇 (ISSN:03874818)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.1-12, 1999

1 0 0 0 精霊と結婚した男 : モロッコ人トゥハーミの肖像

- 著者

- ヴィンセント・クラパンザーノ著 大塚和夫 渡部重行訳

- 出版者

- 紀伊國屋書店

- 巻号頁・発行日

- 1991

1 0 0 0 OA 歩行解析を行った正常圧水頭症の1例

- 著者

- 青山 雄一 木下 良正 横田 晃 戸上 英憲

- 出版者

- 産業医科大学学会

- 雑誌

- 産業医科大学雑誌 (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.37-44, 2002-03-01

正常圧水頭症(normal pressure hydrocephalus;NPH)の3主徴のうち歩行障害は,治療効果を推測する上で重要な症状である.しかし,これまで歩行障害の客観的評価やシャント術後の歩行障害の改善度の定量的評価法はなかった.今回我々は,3次元動作解析システムおよびforce plateシステムを用いて特発性NPH患者のシャント術前後において歩行解析を行った.術前,下肢3関節角度パターンは小さく不規則であった.床反力パターンは足底接地によるつま先の踏み込み部分のベクトルピークがない1峰性であった.術後には歩行障害が改善するとともに下肢3関節角度パターンが正常化していた.床反力パターンも足底接地が改善し,踏み出しのピークを持つ2峰性となり,正常パターンに近づいていた.歩行解析を応用することによりシャント術前後の歩行を客観的に評価することが可能であったNPH患者の1症例を報告した.