- 著者

- 太田 猛

- 出版者

- 日本私立大学連盟

- 雑誌

- 大学時報 (ISSN:02881748)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.356, pp.50-55, 2014-05

- 著者

- 寺田 正義

- 出版者

- ぎょうせい

- 雑誌

- 留学交流 (ISSN:09161309)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.14-17, 2006-02

1 0 0 0 OA エキスパートシステムによる地震時被害橋梁の被災度判定と復旧法の選択

- 著者

- 沓掛 敏夫 家村 浩和 山田 善一 伊津野 和行

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 地震工学研究発表会講演概要 (ISSN:09134085)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.633-636, 1991 (Released:2010-06-15)

- 著者

- Hiroshi Murayama Yu Nofuji Eri Matsuo Mariko Nishi Yu Taniguchi Yoshinori Fujiwara Shoji Shinkai

- 出版者

- 日本疫学会

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- pp.JE20140065, (Released:2014-09-06)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2 7

Background: Further evidence into the effects of social relationships on health (including those at both the individual and community levels) is needed in Japan. The Yabu Cohort Study was launched in 2012 to identify the associations between social relationships and health among community-dwelling older Japanese people and to evaluate population approaches for preventive long-term care in the community. This report describes the study design and the profile of the participants at baseline.Methods: The Yabu Cohort Study is a prospective study of community-dwelling individuals aged 65 years and older in Yabu, Hyogo Prefecture, Japan. The baseline survey, using a mailed self-administered questionnaire, was conducted from July through August 2012. It included information on socioeconomic status, general and psychological health, and social relationships (social network, social support, and social capital). Survival time, long-term care insurance certification, and medical and long-term care costs after the baseline survey will be followed.Results: Of 7271 questionnaires distributed, a total of 6652 were returned (91.5% response rate), and 6241 were included in the analysis. Mean age was 71.9 ± 5.2 years, 43.2% were men, and 83.8% had lived in their neighborhood for more than 40 years. Approximately 45.2% expressed general trust. About 82.4%, 49.9%, and 55.5% have participated in neighborhood association activities, municipal seminars for preventive long-term care, and salon activities in the community, respectively.Conclusions: The study is expected to provide valuable evidence on the effects of social relationships on health and to suggest the usefulness of population approaches for preventive long-term care in Japanese communities.

1 0 0 0 IR 玄米粉の塩化ナトリウム洗浄が、フィチン酸の抗酸化作用に与える影響 : 論考(研究ノート)

- 著者

- 渡辺 陽菜 井上 節子

- 出版者

- 文教大学湘南総合研究所

- 雑誌

- 湘南フォーラム (ISSN:18834752)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.111-118, 2014-02

玄米には抗酸化作用を示すフィチン酸(IP6)が多く含まれているため、健康志向の一つとして、"玄米食"が注目されている。一方で、フィチン酸のリン酸基とミネラル元素が結合し、体外に排出されるため、玄米摂取によるミネラル阻害という問題が報告されている。そこで、玄米のミネラル阻害を抑制するために、フィチン酸に含まれるリン酸基の一部を脱リン酸し、摂取する方法の検討を行った。玄米を調味料として用いられる食塩水(塩化ナトリウム)で洗浄し、結合しているリン酸基の変化を調べた。さらに、フィチン酸含量が少ない精白米と、玄米の抗酸化力の違いを調べた。 米粉、玄米粉、発芽玄米粉のフィチン酸(IP6)とイノシトール5リン酸(IP5)量を、液体クロマトグラフィー(HPLC)で測定した。IP6は玄米粉、発芽玄米粉に多く、IP5は玄米粉に多く含まれていたが、米粉では両成分が低値を示した。 また、玄米粉を塩化ナトリウム溶液(0.5 、1.0 、3.0 、5.0%濃度) で洗浄し、HPLC によって、水溶性抽出分と脂溶性抽出分に分け、各抽出分のIP6、IP5、イノシトール4リン酸(IP4)の定量を行った。IP6は脂溶性抽出に多く含まれ、IP5とIP4は水溶性抽出分に多く含まれていた。また、洗浄に使用した塩化ナトリウム濃度が大きくなると、IP6、IP5、IP4濃度が高くなった。米粉と玄米粉を同様に塩化ナトリウム溶液で洗浄し、その後、抗酸化力の指標である過酸化脂質生成量の変化をTBARS(八木)法で調べた。塩化ナトリウム濃度が高くなると、米粉では過酸化脂質量の増加がみられたが、玄米ではその増加が見られなかった。この事から、玄米粉は白米粉と比べ、過酸化脂質生成が抑制される事が明らかになった。

1 0 0 0 OA ジョイスティックを使用した自動車

- 著者

- 渡邊 啓二

- 出版者

- 日本義肢装具学会

- 雑誌

- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.4, pp.316-320, 1999-10-01 (Released:2010-02-25)

1 0 0 0 28pSL-13 量子力学における補足(第4報)(素粒子論領域)

- 著者

- 百瀬 勝久

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, 2007-02-28

本研究の目的は、平成7年度に発足する重点領域研究「人工現実感に関する基礎的研究」の計画案を策定することである。本重点領域には、人間と仮想世界の関わり方に応じて4つの研究分野を設けている。これらの分野ごとに研究分担者の会合が開催され研究項目の設定や具体的な研究の進め方について議論が行われた。本重点領域では、各分野において専門的議論を進展させると同時に横断的視点を総合することで、基礎学問としての体系化を図ることを目指している。このため現在までに4つの分野の研究班の代表者による打ち合わせ会を開催し、各分野の分担と連携に関する意見交換を行なった。ここでは本重点領域が申請された時点以来の技術的展開も踏まえた議論が行なわれ、分担領域相互の再度の調整が行なわれた。この結果に基づいて、各分担領域の研究計画調書が起草され提出されている。さらに、本重点領域研究の総括班に参加予定の研究者を招いた研究会合を開催し、学際的な視点からの情報提供を受け、新たな研究項目の洗い出しも行なっている。これらの結果を総合して、本重点領域全体についての研究計画書が作成された。また、本重点領域研究が発足した後の全体会議の開催予定や、研究成果の公開の方法等についても、既に議論を開始している。その中で主要な会合や公開シンポジウムについての具体的な日程の調整や、研究予算の管理事務の方針などの運用面の検討も行なわれた。これらの結果により、重点領域研究の円滑な推進のための最終的なグランドデザインがまとめられている。

- 著者

- 鈴木 貞吉

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 年会講演予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, 1985-03-31

1 0 0 0 職業における放射線障害の歴史

- 著者

- 岡崎 龍史

- 出版者

- 産業医科大学学会

- 雑誌

- 産業医科大学雑誌 (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.27-31, 2014-03-01

- 被引用文献数

- 1

1895年にレントゲンがX線を発見した翌年には,手の皮膚炎が約60件,また脱毛の報告がされている.慢性放射線皮膚炎はX線管の製作者や医師・技師などX線を職業として扱う人に現れ,これが最初の職業被曝である.その後皮膚がんを含めた晩発障害の発生は医師・技師の深刻な職業病と捉えられている.1910年代に放射線を扱っている人の血液障害,特に白血病の発生が目を引くようになった.1914年頃からダイヤルペインターが夜光時計文字盤にラジウムを混ぜて塗布したことによる骨髄炎が生じている.その他放射線による障害は,1986年チェルノブイリ原子力発電所事故における放射線死や発がん,1999年東海村JCO臨界事故における放射線死などがある.2011年東京電力福島第一原子力発電所事故における放射線障害はまだみられていないが,今後のフォローは必要である.

- 著者

- 島村 幸忠

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美學 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, 2013-12-31

1 0 0 0 OA ヘンリー・ジェイムズの小説観についての一考察 : 『黄金の杯』を手がかりに

1 0 0 0 山本有造著『「大東亜共栄圏」経済史研究』

- 著者

- 木越 義則

- 出版者

- 大阪経済大学

- 雑誌

- 經濟史研究 (ISSN:1344803X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.191-198, 2013-01-31

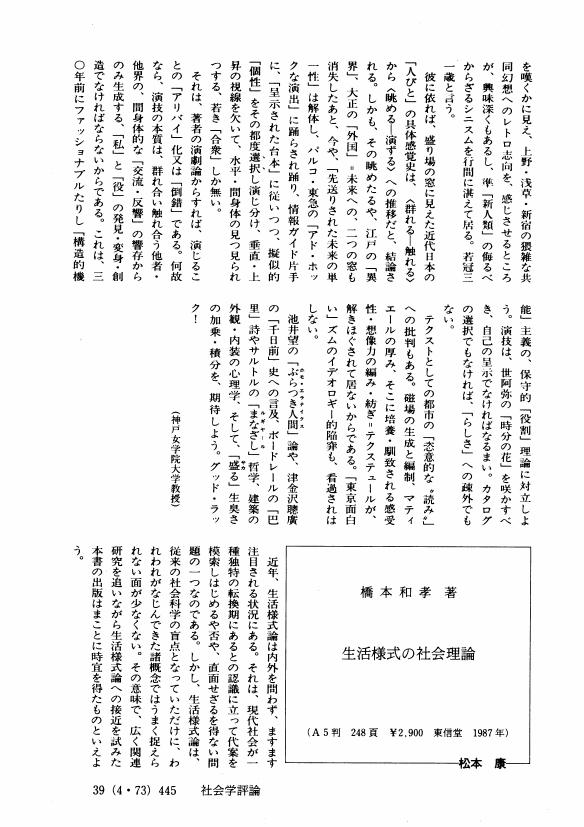

1 0 0 0 OA 橋本和孝著 生活様式の社会理論

- 著者

- 松本 康

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.445-447, 1989-03-31 (Released:2009-11-11)

1 0 0 0 OA 印象派の精神に基づく濡れ現象と破壊現象の研究

ソフトマターの先駆的研究でノーベル物理学賞を受賞した故de Gennes教授は、枝葉末節に目をつぶる独特の手法により、様々なテーマの研究を行い、シンプルな物理的本質を鮮やかにえぐりだした。そして、この研究手法を絵画における印象派主義にたとえ、物理学における印象派の精神を提唱した。本研究は、この精神に基づき、2次元バブルなどの濡れ・表面張力現象と、ソフトフォーム固体(クッション材)などの構造を持つ物質の破壊・強度、さらに、粉粒体について研究し、周辺異分野・化学工業・製品開発現場にも成果を還元され得るシンプルで直感的な理解を示した。その成果の一部は新聞・子供向け雑誌を通して一般社会にも還元された。

1 0 0 0 OA (書評)石上英一著「律令国家と社会構造」

- 著者

- 大津 透

- 出版者

- 法制史学会

- 雑誌

- 法制史研究 (ISSN:04412508)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, no.47, pp.177-182, 1998-03-30 (Released:2009-11-16)

1 0 0 0 OA 『徒然草』研究-第三八段の価値-

- 著者

- 土屋 博映

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学文学部紀要 (ISSN:13481444)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.19-34, 2010-09-15

本稿は「04紀要」掲載論文、「09紀要」掲載論文をふまえ、第一部末尾部分の章段と第二部冒頭部分の章段を吟味することにより、第一部冒頭部と第二部末尾部の境界を明確にし、あわせて著者兼好の思考の変遷を明らかにしていこうとするものである。 09紀要では、第三一段から第三七段を一部から二部への「つなぎの巻」ととらえ、第三八段を、「復活」の謎を解く段だと考えたのである。 本稿は「一、はじめに 二、最近の『徒然草』研究から 三、従来の『徒然草』観 四、本分の考察 五、第三八段の再検討 六、一部の関連する段 七、『方丈記』との関連 八、第三八段の過激性 九、結論」の八章からなる。一番重視したのが第三八段であり、本段に、以前の段はどのように流れ、関連しているのかということと、本段以降どのように流れ、展開していくかという点に重きをおいた。その結果、一部から二部への、彼の執筆態度(姿勢)が、書物(漢籍)を友としているうちに、老荘思想に大きな影響を受け、老荘思想を根幹に、成長・発展したとう事実を物語っていると推定された。 二部は、第三一段から書き始められ、第三七段まではいわゆる「つなぎの段」と考える。 第三一段からは、基本的に、抽象的な、無名の人間の意見をとりあげ、「をかし」「よし」と肯定している。そして、それこそが、本作品の意義だと確認し、第三八段を力強く記すに至った。その後の兼好の価値観は、第三九段の法然上人の教え、第四○段の因幡国の娘の話、第四一段の競馬にまつわる話、第四二段の恐ろしい病気にかかった行雅僧都の話などへとバラエテイに富んだ内容を描き出す。これらはいずれも新しい発見である。兼好の既得の知識・価値観からは想像もつかない事実の発見に目をむけたと言えよう。 とにかく第三八段は、本作品にとって、もっとも重要な段の一つとして位置づけておかなくてはいけないというのが本稿の結論である。