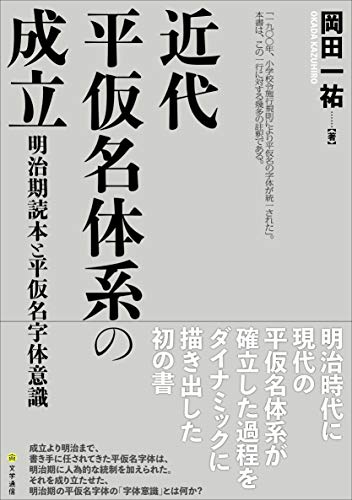

4 0 0 0 近代平仮名体系の成立 : 明治期読本と平仮名字体意識

4 0 0 0 OA レジリエンスと感情処理過程の関連性─注意の瞬き課題を用いた検討─

- 著者

- 米満 文哉 井隼 経子 山田 祐樹

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.58-61, 2018-06-30 (Released:2018-09-29)

- 参考文献数

- 18

Resilience is the capacity to cope with stress, characterized as an activation process that protects one from psychological damage in adapting to personal and situational changes. Resilience is related to emotional processes including the attentional system and has been studied with spatial attention tasks. However, the relationship between resilience traits and temporal attention to emotional stimuli has not been studied. We investigated this relationship using an attentional blink (AB) paradigm. Observers searched two target upright faces (T1 and T2) inserted in a rapid serial visual presentation (RSVP) stream of inverted pictorial faces. The T1 and T2 tasks involved gender judgment and facial expressions (neutral, anger, and happy) judgment, respectively. A multivariate regression analysis showed that resilience scale score significantly predicted AB magnitude in response to negative stimuli, suggesting that resilience is related to temporary attentional bias toward negative information within a second.

4 0 0 0 OA 強酸性水を用いた院内環境整備とMRSA院内感染防止対策

- 著者

- 佐々木 理恵 川崎 純子 古川 勤 重藤 紀和 切替 照雄

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.363-370, 2002-06-20 (Released:2011-10-07)

- 参考文献数

- 12

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(以下MRSA)を中心とする院内感染防止対策として当院では1999年12月より強酸性水を用いた院内環境整備に取り組んでいる. 当院の2000年4月の平均入院患者数(75名)に占めるMRSA保有率が約30%にも及んでしまったことを契機に院内で統一された環境整備マニュアルを作成し, 細菌学的環境調査を行ってその成果を確認した. 気道内吸引後のカテーテルの処理など看護手順についても実際に培養検査を行って検討し, 改善している. 院内で分離されたMRSA株の分子疫学的検討では, 2000年度はまさしく院内感染が示唆されたが, 引き続き院内感染対策に取り組んだ結果, 院内環境からMRSA菌は消失した. 2001年9月のMRSA株の検討ではアウトブレイク型のMRSAは9株のうち2株にまで減少し, MRSA院内感染がようやく終息に向かっていると考えられる結果が得られた. MRSA院内感染対策としては, ウエルパスによる手指消毒を含めた衛生学的手洗いの励行が最も重要と考える.

4 0 0 0 OA 『寫眞雜誌(脱影夜話)』全3冊に関する検証と考察

- 著者

- 宮﨑 真二

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.1, pp.46-52, 2017 (Released:2018-03-02)

- 参考文献数

- 4

日本カメラ博物館が2012年に寄贈を受けた『寫眞雜誌(脱影夜話)』は,以前から「日本最古の写真雑誌」として認識されているが,本寄贈品を内容調査した結果,再考すべき点が複数見出された.これについて検証と考察を行った.また後継誌との関連や,発行年と誌名の変遷,装丁などについても考察を行った.

4 0 0 0 OA スポーツホスピタリティ観戦者の研究−ラグビーワールドカップ2019日本大会から−

- 著者

- 西尾 建 倉田 知己

- 出版者

- 日本スポーツ産業学会

- 雑誌

- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.2_159-2_169, 2022-04-01 (Released:2022-04-17)

- 参考文献数

- 18

The Rugby World Cup (RWC) was held in Japan in 2019 and 1.704 million (37,800 per game) domestic and international rugby fans attended the 45 games. In the RWC 2019, hospitality seats, in addition to normal seats, were sold. Hospitality seats provided hospitality service on top of a game ticket, including access to VIP and lounge areas, and dinners at exclusive hotels. Sports hospitality has been popular in professional sports such as NBA, NFL, MLB, and golf in the USA and soccer and tennis in Europe since the 1990’s. However, this concept had not been so popular in Japan before the RWC 2019. This study examined consumer patterns, motivation and satisfaction of hospitality seat buyers at RWC 2019. The data were collected from Japan Rugby Football Union member clubs (N=371). This population were asked questions regarding consumer spending, motivation (20 items), and satisfaction (15 items) in addition to basic demographics. The consumption by hospitality ticket holders at RWC2019 was significantly larger than those of normal seat holders in terms of transportation (2.40 times), accommodation (2.81 times), tourism (1.60 times) and game day souvenirs (2.05 times), as well as tickets (3.62 times). Using factor analysis, five motivation items : 1) World class events, 2) Reputation, 3) Advertisement, 4) Super play, 5) Rugby preference) and three satisfaction items : 1) Rugby watching, 2) Food drink and ticket delivery, 3) Tourism before or after the games were extracted. The analytical results showed some implications. Firstly, the results showed significant difference of consumption between hospitality ticket holders and normal ticket holders. Secondly, difference between motivation in gender, resident location and being a repeater was indicated. Thirdly, advertisement is a very important factor for hospitality ticket promotion.

4 0 0 0 OA 論文中の高齢者に関する英文表記について

- 著者

- 小野 高裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.207, 2021-12-31 (Released:2022-01-28)

4 0 0 0 OA 急性循環器疾患の発症リスクと気象・気候変化との関係性について

- 著者

- 大橋 唯太

- 出版者

- 一般社団法人 環境情報科学センター

- 雑誌

- 環境情報科学論文集 Vol.33(2019年度 環境情報科学研究発表大会)

- 巻号頁・発行日

- pp.301-306, 2019-11-25 (Released:2019-11-22)

- 参考文献数

- 14

気候区分を考慮した9つの政令指定都市を対象に,2010~2017 年8年間の気象・気候の変化と急性循環器疾患の死亡率との関係を調べた。月平均気温を因子と考え,7種の心疾患・脳血管疾患の年齢調整死亡率の増減を説明した。夏と冬の月に死亡率の上昇する特徴が特に心疾患で明瞭に現れたが,日本海側・北日本の都市は太平洋側・西日本に比べて傾向が鈍かった。年による夏と冬の気候の違いも,その年の死亡率に影響することが明らかとなった。冬は厳冬の年になるほど全疾患で死亡率の上昇が現れた一方,夏は猛暑の年ほど心筋梗塞や脳梗塞といった血液の流れ・血栓に関係する疾患で上昇がみられた。月平均気温は,これら疾患リスクの情報に有用である。

- 著者

- 松田,信隆

- 出版者

- 日本歯科医史学会

- 雑誌

- 日本歯科医史学会会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, 2001-09-30

4 0 0 0 OA 座下控

- 巻号頁・発行日

- 1000

4 0 0 0 OA 米国カリフォルニア州における近年の干ばつと農産物輸出による仮想水の移動

- 著者

- 宋 苑瑞 CANTOR Alida CHANG Heejun

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2022年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.182, 2022 (Released:2022-03-28)

近年、カリフォルニア州では深刻な干ばつが発生しており、社会的・生態的にさまざまな影響を及ぼしている。環境への影響としては、地下水の枯渇、大規模な山火事、生態系の劣化などが挙げられる。本研究では、干ばつの影響を強く受けているカリフォルニア州を対象に、農産物の生産と輸出に使用された水の量を仮想水の形で計算した。また、カリフォルニア産の農産物の輸出先や近年の輸出量の変動を把握した。カリフォルニア州の農業輸出に基づき、どの作物が、あるいはどれだけの仮想水が、どの地域に移動しているかを分析した。分析には2010年から2019年までのデータを使用した。この期間には、2014年から2016年にピークを迎えた深刻な干ばつが含まれる。さらに、干ばつが続いている環境下での地下水位の変動を検討し、カリフォルニア州の農業の持続可能性について検討した。カリフォルニア州は、米国内において農業生産額が最大の州であり、全米の野菜の3分の1以上、果物・ナッツ類の3分の2を供給している。カリフォルニア州の農産物輸出は年々増加し、2019年の農産物輸出額は217億ドル(約2兆5千億円)に達した。カリフォルニアが農業生産の世界的リーダーとしての役割を担っているのは、その大規模な灌漑システムに直接起因するものである。干ばつは水に依存する産業に影響を与える可能性がある。継続的な干ばつと水不足に対応するため、カリフォルニア州の農業生産者は、数十年にわたり、地下水の利用に依存している。 カリフォルニア州の農産物の主な輸出先(輸出額の大きい順に)は、欧州連合(EU)、カナダ、中国・香港、日本、韓国、メキシコ、インド、アラブ首長国連邦(UAE)、台湾、トルコであり、これらを合わせると輸出額全体の68%を占めている。2010年から2019年の間に、EU、韓国、インドへの輸出はそれぞれ60%、83%、228%増加した。しかし、各輸出先のシェアは10年間で減少しており、輸出先が多様化している。 輸出農産物に含まれる仮想水量を計算すると、最も多いのは乳製品で、過去10年間で輸出量が大幅に増加した。輸出された乳製品に使用された仮想水の量は、年間60億トンを超える。次に多いのは、アーモンドやピスタチオなどの木の実類である。過去20年間で、ナッツ類(アーモンド、ピスタチオ、クルミ)の輸出額は9.5倍になった。米は4番目に水を大量に消費する製品だが、過去10年間で約10%減少した。カリフォルニア州の乳製品の最大の輸出先はメキシコ、次いでフィリピン、中国・香港、韓国、カナダと続く。特に、フィリピン、台湾、UAE、オーストラリア、韓国への米国産乳製品の輸出の増加率は非常に高い。台湾への乳製品・製品の輸出額は、過去10年間で7.1倍に増加した。同期間にUAE、オーストラリア、韓国への輸出額はそれぞれ4.9倍、3.7倍、3.5倍になった。アーモンドやクルミなどの木の実の輸出額は、過去20年間で約10倍に増加した。また、果物や野菜の輸出額も同期間に2倍以上になった。 カリフォルニア州の農業が主に行われているセントラルバレー地域では、2010〜2019年の間に3メートル以上地下水位が低下した地点が多くみられた。特にカーン郡の一部の地域では、わずか2年間で287cm地下水位が低下した。カリフォルニア州の農業生産の特徴は、海外への輸出量が多いことであり、その結果、仮想水の移動も大きくなっている。生産に大量の水を必要とする乳製品や木の実は、所得水準の上昇に伴い世界的に需要が高まっており、今後も増加することが予想される。 カリフォルニア州では、これらの高価値、高需要の商品の生産を減速する気配がみられない。しかし、カリフォルニア州が農業生産と輸出のために持続不可能な地下水の採取に依存し続ければ、環境への影響は避けられず、生態系にもダメージを与え、次の世代に残す資源も少なくなる可能性が高い。

4 0 0 0 OA 〔大山巌書簡 大木喬任宛〕

- 著者

- 大山巌

4 0 0 0 OA シェイクスピアとイタリアの都市

- 著者

- 服部 久美子

- 出版者

- 和洋女子大学

- 雑誌

- 和洋女子大学紀要. 人文系編 (ISSN:09160027)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.A87-A102, 2008-03

- 著者

- 小川 秀樹 櫻井 哲史 手代木 徳弘 吉田 博久

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.3, pp.192-199, 2021-06-01 (Released:2021-08-12)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 4

コシアブラは人気の高い山菜の一つであるが,山菜類の中でも137Cs濃度が高いことが知られている。しかしながら,葉,幹,主根,側根といった樹体部位別ごとの137Cs分布を捉えた研究はこれまでほとんど報告されてこなかった。本研究は,部位別の137Cs分布や重量比に着目し,統計解析により,コシアブラの葉の高濃度化の要因について検討することを目的とした。2016年と2017年の春期と秋期に,福島県内に自生する小さい個体(樹高が2 m以下)のコシアブラを採取した。各部位への137Cs分布割合を,各部位の137Cs濃度と重量から算出した。春期には樹体全体に含まれる137Cs蓄積量の約50%が葉に分布した。また,いずれの採取時期においても幹より地下部に多くの137Csが分布していた。さらに,線形回帰モデルの結果,側根と幹および主根の内皮の137Cs濃度には高い正の相関が認められた。これらの結果から,137Csは内皮を通じて主根や幹へと移動した可能性が示唆された。コシアブラの葉が高濃度化する要因については,既往研究で指摘されてきた浅根性という特徴に加えて,地下部に蓄えられた137Csの内皮を通じた転流による可能性が考えられる。

- 著者

- 三輪和宏

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.714, 2010-07

4 0 0 0 OA ビユーロー読本

- 著者

- ジャパン・ツーリスト・ビユーロー (日本旅行協会) 編

- 出版者

- 日本旅行協会

- 巻号頁・発行日

- 1936

4 0 0 0 OA カテーテルアブレーションと抗凝固療法

- 著者

- 奥村 謙

- 出版者

- 一般社団法人 日本血栓止血学会

- 雑誌

- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.6, pp.577-583, 2020 (Released:2020-12-14)

- 参考文献数

- 22

心房細動(atrial fibrillation: AF)に対するカテーテルアブレーションは「薬物治療抵抗性の症候性発作性AF」に対してクラスI適応,「症候性持続性AF」に対してクラスIIa適応で,施行数は年々増加している.AFアブレーションは,AF自体に血栓塞栓リスクがあり,左房内に長時間カテーテルを留置,広範囲に焼灼または冷凍するため,血栓塞栓の発生リスクを伴う.また複数の電極カテーテルを心腔内まで進め,心房中隔穿刺や左房内で比較的複雑なカテーテル操作を必要とするため,心タンポナーデなどの出血リスクを伴う.すなわち高塞栓・高出血リスクの治療手技であり,周術期の適切な抗凝固管理が必要となる.抗凝固薬はワルファリンから直接経口抗凝固薬へとシフトし,その管理は容易となるとともにアブレーションの術直前,術後の投与法に関しても,最近多くのエビデンスが示されている.適切な抗凝固薬管理により,安全なアブレーション施術が可能となっている.

4 0 0 0 OA 卵子形成過程におけるゲノムインプリンティング

- 著者

- 樋浦 仁

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF OVA RESEARCH

- 雑誌

- Journal of Mammalian Ova Research (ISSN:13417738)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.183-188, 2009 (Released:2009-12-08)

- 参考文献数

- 25

ヒトおよびマウスを含む有胎盤哺乳類では,卵子および精子間のDNAメチル化というエピジェネティックな修飾の相違によって,母親由来ゲノムおよび父親由来ゲノムの決定的な機能差が生じる.この現象はゲノムインプリンティングと呼ばれており,エピジェネティックな修飾によってアレルの由来する親の性に特異的な片親性遺伝子発現を示す.片親性発現する遺伝子はインプリント遺伝子と呼ばれており,その大多数が雌性生殖細胞形成過程を通過することによってDNAメチル化インプリントを獲得する.本稿では,卵子形成過程におけるゲノムインプリンティングについて概説する.

4 0 0 0 古代刀の原料と製造技術に関する自然科学的研究

1)古代刀の調査 日本の代表的な古代刀である蕨手刀の現状について調査した。主として宮城県,岩手県,福島県,北海道の代表的な蕨手刀を現地で発掘時期,同場所,形状,寸法,保存状態などを調べ,さらに可能な場合には以下の自然科学的研究を実施した。2)古代刀の自然科学的研究 古代刀の自然科学的研究方法は確立されていなかったので、元素分析方法として化学分析方法とグロー放電質量分析方法を、観察方法としてX線マイクロアナライザー付き走査型電子顕微鏡法を研究し,さらに新たに鉄資料を対象とした鉛同位体質量分析法を研究した。この方法は青銅器の産地推定法に使用されている方法であるが,鉄資料中の鉛含有率は10ppm以下で少なく,分析技術上困難視されていた。研究者らは新たに乾式鉛同位体質量分析法を開発し,分析を可能にした。この鉄資料の鉛同位体分析法については、平成6年4月に,中国三門峡市で開催された国際冶金史会議(BUMA-3)で発表した。3)古代刀の製造技術の再現実験 平成5年6月26,27日に,岩手県大東町大原において,刀匠菅原平氏の協力を得て、小型製鉄炉を使用し,蕨手刀の再現実験を実施した。餅鉄(円礫状磁鉄鉱)23kgとほぼ同量の木炭を交互に入れ,約1300°C,3時間で一次還元鉄を得,再溶解後,鍛造し,研磨し,刀を造った。この実験の解析結果と,原料である餅鉄,刀,蕨手刀そのものなどの自然科学的研究結果から,新たにつぎのことがわかった。通常のように砂鉄使用ではなく,塊状鉄鉱石使用であること,餅鉄の純度は高いことなどの結果を得た。また,餅鉄は比較的低い温度で還元されて鉄になり,生成した鉄の炭素含有率は砂鉄原料の場合に比較して低いことなどもわかった。