- 著者

- 伊藤 光 平松 哲夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.79-85, 2017-06-20 (Released:2017-06-21)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

目的:睡眠障害の患者に対して,医師と薬剤師が協働でプロトコールに基づく薬物治療管理(Protocol-Based Pharmacotherapy Management:PBPM)を実施し,その効果と患者満足度を検証した.方法:不眠の訴えがあった患者21名に対し,医師の診察前に薬剤師が面談し情報収集を行い,プロトコールに基づき睡眠薬の必要性判断,処方提案や認知行動療法的アプローチなどを行った.介入3か月後に睡眠状況の変化をPSQI(Pittsburgh Sleep Quality Index),ISI(Insomnia Severity Inventory),ESS(Epworth Sleepiness Scale)で評価した.患者満足度の評価はCSQ-8J(日本語版Client Satisfaction Questionnaire8項目版)を用いた.結果:介入3カ月後の睡眠状況は,介入前PSQI:10.3±4.1,ISI:15.0±5.3,ESS:8.7±6.6に比して,介入後PSQI:7.2±2.7,ISI:8.3±4.3,ESS:6.2±5.5で,いずれも有意な改善を認めた.CSQ-8Jの平均スコアは25.5±3.1で高い満足度が得られた.重篤な有害事象の発現はなかった.結論:睡眠障害の患者に対するPBPMは,患者の不眠症状を改善させ患者満足度も高い.PBPMにより薬剤師が主体的に不眠治療に参画でき,患者個々の薬物療法の適正化に貢献できることが示唆された.

- 著者

- 日野 竜夫

- 出版者

- 学灯社

- 雑誌

- 国文学 解釈と教材の研究 (ISSN:04523016)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.8, pp.p87-91, 1982-06

- 著者

- 日置 恭史郎 渡部 春奈 林 岳彦 岩崎 雄一 山本 裕史

- 出版者

- 日本環境毒性学会

- 雑誌

- 環境毒性学会誌 (ISSN:13440667)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.22-37, 2020-07-20 (Released:2020-07-21)

- 参考文献数

- 63

Adverse outcome pathway (AOP) is a conceptual framework that organizes existing knowledge concerning the causal linkage between a molecular-level perturbation of a biological system and the resulting adverse outcomes. AOP is currently gaining attention as a potential pragmatic tool in the fields of ecotoxicology and chemical risk assessment. The present paper provides an outline of the AOP framework and discusses the history and current status of studies related to AOP by analyzing available information from published literature and AOP knowledgebase (AOP-KB).

- 著者

- 神田 聖子 仲田 瑛子 小田島 祐美子 中野 都 佐藤 清香 江木 伸子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.2, pp.78-87, 2020-04-01 (Released:2020-05-27)

- 参考文献数

- 36

【目的】日本食品標準成分表2015年版において,調理前(原材料)と調理後食品を用いた献立の栄養価の差を明らかにし,栄養価計算を行う際の留意事項を検討する。【方法】学内の給食管理実習における30日分の昼食献立を対象に,調理を考慮しない「作成時」と考慮した「提供時」について対応のあるt検定またはWilcoxon符号順位検定を用いて1食あたりの栄養価を比較した。食品群別による比較も行なった。【結果】エネルギーの平均値±標準偏差は作成時で 719±70 kcal,提供時で 699±65 kcalであり,提供時で有意に低かった(p<0.001)。提供時で有意に低値となった栄養素は脂質,飽和脂肪酸,カリウム,カルシウム,鉄,ビタミンA,ビタミンB1,ビタミンB2,ビタミンCであり,食物繊維のみ提供時で有意に高かった。食品群別にみると,肉類と野菜類で提供時の栄養価の減少が目立った。【結論】作成時と提供時の栄養価には統計的な差があり,栄養価計算は調理後食品で行うことが望ましいとわかった。両者の差は肉類及び野菜類で調理後食品を用いることにより解消できると考える。やむを得ず原材料で栄養価計算を行う際は,カリウム,鉄,水溶性ビタミンの給与栄養目標量を食事摂取基準の110~140%に設定すること,または,肉類の使用量を予定原材料の115%,野菜類を132%にすることで提供時の値に近似することが示唆された。

- 著者

- 北原 遼大 後藤 春彦 山村 崇

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.773, pp.1513-1523, 2020-07

4 0 0 0 OA 自殺は本当に増えていないのか

- 著者

- 湯本 誠

- 出版者

- 札幌学院大学総合研究所 = Research Institute of Sapporo Gakuin University

- 雑誌

- 札幌学院大学人文学会紀要 = Journal of the Society of Humanities

- 巻号頁・発行日

- no.105, pp.53-71, 2019-02-25

本稿では,今日の日本では,自殺は常識に反して減少しているという主張の妥当性を検討している。冨高氏と本川氏は戦後日本の自殺率は一貫して減少していると主張する。しかし,1947年を起点とする標準化自殺率の推移を男女別に考察すると,様相は一変する。男性の場合,一貫して減少しているとは決していえず,明らかに3つの自殺急増期が存在する。第2・第3の自殺急増期はいずれも男性中年層の自殺が急増した時期であり,重大な経済的危機の時期と重なり合っている。したがって,自殺は決して減少していない。

4 0 0 0 OA D.コステロ「グリーンバーグによるカントと現代芸術論における美学の運命」

- 著者

- 今村 美邦子

- 出版者

- 京都文教短期大学

- 雑誌

- 京都文教短期大学研究紀要 (ISSN:03895467)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.149-151, 2007

20世紀の芸術現象を読み解く上で道標とされたグリーンバーグのモダニズム論への修正はこれまでも為されてきたが、本論文では、特に彼のカント理解の不備を指摘し、彼の理論に影響を受けた著名な批評家フリード、クラウス、ド・デューヴ、ダントーの芸術論を検討している。そして、美の分析と美的理念の拡張などのカントの芸術理解の捉え直しを通して、それをモダンアートの理解へ適切にもたらすことを模索している。こういった試みは、今日では終焉したとも捉られる美学という学問の活性化にも道を拓くものであろう。

4 0 0 0 OA 地球外天体衝突による大量絶滅─なぜ白亜紀/古第三紀境界だけで起きたのか?─

- 著者

- 後藤 和久 田近 英一

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.4, pp.193-203, 2011-04-15 (Released:2011-08-12)

- 参考文献数

- 80

過去30年にわたって,天体衝突と顕生代における大量絶滅の関係を探る研究が行われてきた.しかし,両者の明らかな関係が見出せるのは,いまだに約6550万年前の白亜紀/古第三紀(K/Pg)境界だけである.本研究では,地質学的証拠,地球近傍天体観測データに基づく天体衝突頻度の推定,および月面のクレーターサイズや形成史などの最新の研究を総合的に検討した.その結果,K/Pg境界での天体衝突の規模は,5~10億年に1度程度の頻度の超大規模衝突だった可能性があり,K/Pg境界以外の絶滅境界で天体衝突の明らかな痕跡が見つからないという地質学的証拠とは矛盾しない.一方,K/Pg境界での天体衝突による大量絶滅のメカニズムについては,いまだに十分解明されていない.この理由のひとつは,衝突クレーターそのものに関する地質学的研究が乏しいことである.衝突現象の実態解明のために,衝突クレーター掘削計画の早期実現が望まれる.

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1895年03月22日, 1895-03-22

4 0 0 0 OA 基礎心理学者のキャリアパスV

- 著者

- 熊田 孝恒 綾部 早穂

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.258-260, 2020-03-31 (Released:2020-06-09)

4 0 0 0 30歳童貞クンのなぜ--セックスの低年齢化に逆行する男たち

- 著者

- 速水 由紀子

- 出版者

- 朝日新聞社

- 雑誌

- アエラ (ISSN:09148833)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.22, pp.79-81, 2000-05-29

4 0 0 0 OA 幼児・児童期における言語音知覚の発達的変化

- 著者

- 吉田 桂子 桐谷 滋

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.215-225, 2006 (Released:2019-04-12)

4 0 0 0 OA 湯取り法による米飯について

- 著者

- 安田 淑子 下村 道子 山崎 清子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.29-32, 1976-02-20 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

白米を多量の水とともに加熱し, ゆで汁を捨てて蒸す炊飯方法を湯取り法とよび, 普通炊と湯取り法による米飯の性状について比較した. その結果は次の通りである.1) 湯取り法による炊飯中の水分は, ゆでている間に増加し, 蒸すことによる増減はほとんどなかった.2) 米飯粒の膨潤は, 普通炊と比較して湯取り法では長さ方向の伸びが大きく, 幅はむしろ減少していたが, 全体としては, 水中落下速度が小さいことから, 膨潤しているといえよう.3) テクスチュロメーターによるテクスチャーの測定では, 硬さは55~50℃で湯取り方の方が大きく, 25~20℃では普通炊の方が大となる. これは粘りのためと思われる. 弾力性は湯取り法の方が小さく, 付着性, そしゃく性, ガム性も小さい.4) かびの発生状態を37℃の恒温器中で18日間観察した結果, 湯取り法の米飯には, 普通炊よりかびの発生が少なかった.5) ゆで汁中のでんぶんのアミロースの割合は28.9%で, 白米のそれより多く, アミロースはゆで汁中に溶出しやすい.6) 官能検査では湯取り法と普通炊の飯における, 好みについては有意差がなく, つやとねばりに1%の危険率で有意差が認められた.

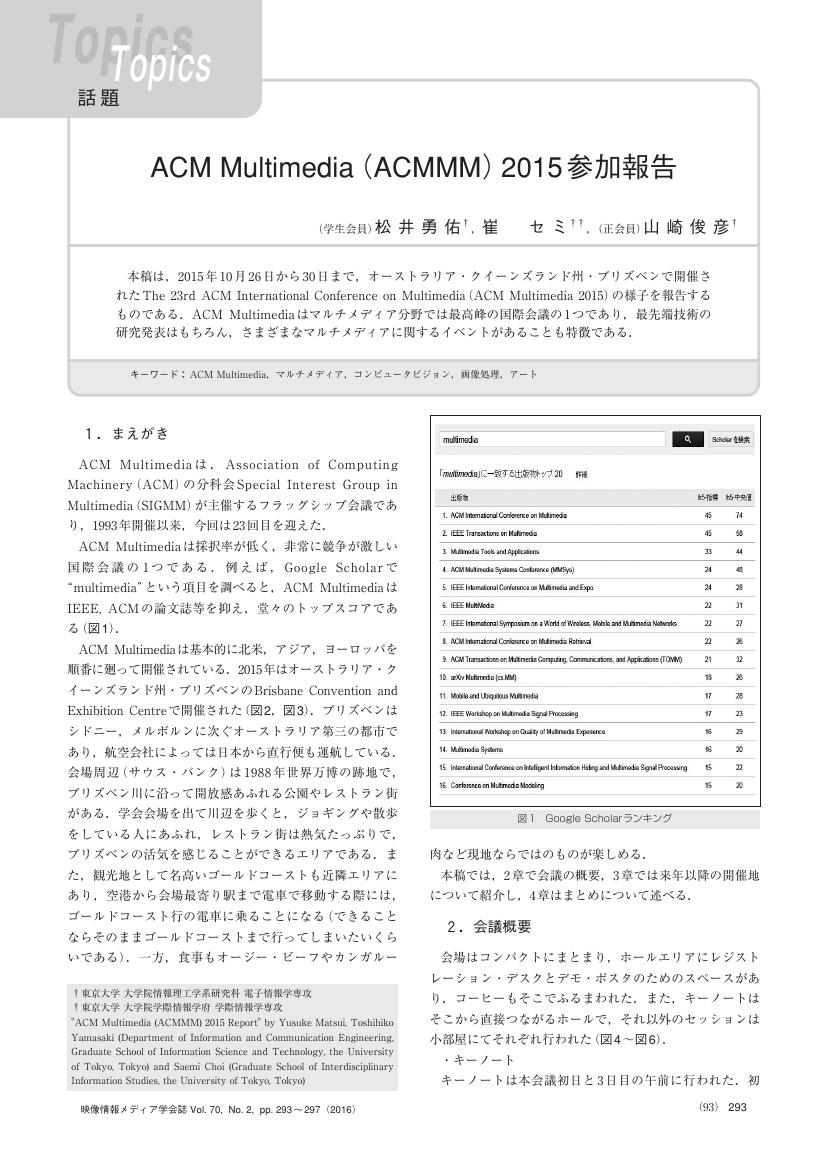

4 0 0 0 OA ACM Multimedia(ACMMM)2015参加報告

- 著者

- 松井 勇佑 崔 セミ 山崎 俊彦

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.3, pp.293-297, 2016 (Released:2018-03-03)

- 参考文献数

- 10

4 0 0 0 OA 「国家神道」研究の新たな「混迷」への危惧ー二本の藤田大誠氏論文を中心にー

- 著者

- 新田 均

- 出版者

- 神道史学会

- 雑誌

- 神道史研究 (ISSN:05830702)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.105-121,

4 0 0 0 米國共産黨調書

- 出版者

- 外務省亞米利加局第一課

- 巻号頁・発行日

- 1941