2 0 0 0 OA 八木さんと歩いたアフリカ

- 著者

- 山極 寿一

- 出版者

- 日本アフリカ学会

- 雑誌

- アフリカ研究 (ISSN:00654140)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.83, pp.89-92, 2013-12-31 (Released:2014-04-16)

2 0 0 0 OA 微生物由来リポタンパク質・リポペプチドの免疫生物学的活性と自然免疫系による認識

- 著者

- 柴田 健一郎

- 出版者

- 日本細菌学会

- 雑誌

- 日本細菌学雑誌 (ISSN:00214930)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.363-374, 2007-08-25 (Released:2007-12-21)

- 参考文献数

- 93

微生物の有するリポタンパク質 (LP) がグラム陰性菌のリポ多糖体 (LPS) と同様な種々の免疫生物学的活性を有し, その活性部位はN-末端リポペプチド (LPT) 部分であることは古くから知られていたが, Toll-like receptor (TLR) が発見されるまでその受容体は明らかにされていなかった。TLR発見以来, LPならびにLPSの認識機構が研究され, それぞれの認識にTLR2ならびにTLR4が重要な役割を果たしていることが明らかにされた。また, LPの有する新たな免疫生物学的活性ならびにLPによるマクロファージ, 樹状細胞等の活性化のメカニズムも分子レベルで明らかにされている。さらに, MHC分子に結合する抗原ペプチドをLPT化することにより, 免疫原性が顕著に増加することも明らかにされ, 新規ワクチンとしての研究もなされている。本稿では, 微生物由来LP・LPTの生物活性ならびに自然免疫系による認識機構について最近の知見をもとに概説している。

2 0 0 0 IR 岩手県14世紀禅宗の仏像彫刻について--3例の紹介を兼ねて〔含 図6p〕

- 著者

- 田中 恵

- 出版者

- 岩手大学教育学部

- 雑誌

- 岩手大学教育学部研究年報 (ISSN:03677370)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.p1-20, 1991-02

2 0 0 0 OA 岩手県十四世紀禅宗の仏像彫刻について - 三例の紹介を兼ねて -

- 著者

- 田中 惠

- 出版者

- 岩手大学教育学部

- 雑誌

- 岩手大学教育学部研究年報 = Annual report of the Faculty of Education, University of Iwate (ISSN:03677370)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.1-20, 1991-02-01

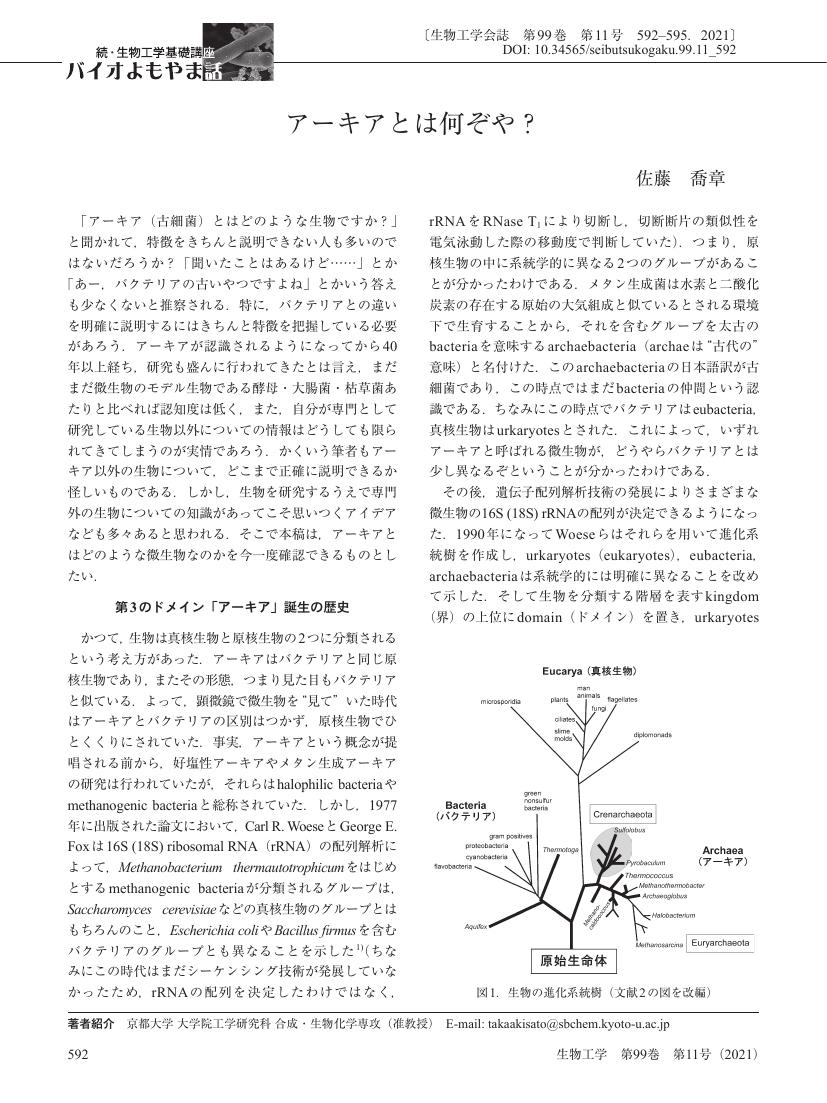

2 0 0 0 OA アーキアとは何ぞや?

- 著者

- 佐藤 喬章

- 出版者

- 公益社団法人 日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.11, pp.592-595, 2021-11-25 (Released:2021-11-25)

- 参考文献数

- 28

2 0 0 0 OA 居住者視点によるヒートショック対策の検討

- 著者

- 北村 恵理奈 柴田 祥江 松原 斎樹

- 出版者

- 日本生気象学会

- 雑誌

- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.13-29, 2016-04-01 (Released:2016-04-18)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 4

冬期のヒートショックは高齢者に健康被害をもたらす恐れがあるのでその対策は急務である.本研究は居住者視点からヒートショック対策を検討するために,(1)トイレ・脱衣室の温度認知調査,(2)住宅内の温湿度測定,(3)簡易断熱の効果測定を実施した.結果,(1)高齢者の温度認知はあまり正しくなかった.その理由は,高齢者の温熱感覚が低下していることと,滞在時間が短いためと推測される.(2)各住戸の温度の実測値は 17℃以下,高齢者に限ると 10℃以下が多かった.(3)簡易断熱調査では,全住宅でわずかな熱的性能と居住者の熱的快適感の向上をもたらした.居住者に室内温熱環境の改善への意欲を引き出せた事例が観察された.温度計による室温の正しい認知と,簡易な断熱による効果の認知は,居住者視点の有効なヒートショック対策と考えられる.今後は対策実施の有効性,経済的費用など具体的な情報発信が重要である.

2 0 0 0 OA 政党間差異認知の投票参加に及ぼす影響

- 著者

- 岡田 浩

- 出版者

- Japanese Association of Electoral Studies

- 雑誌

- 選挙研究 (ISSN:09123512)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.60-65,269, 1998-02-28 (Released:2009-01-22)

- 参考文献数

- 7

In recent years, both national and local elections have often recorded the worst voting turnout in Japan. In news articles, they say the battenness of choice in elections, which is caused by the convergence of Japanese political parties, is one reason for this decline in voting turnout.By analysis of survey data in Sendai City in Japan, this paper attempts to examine this argument.In this paper, it is shown that the electorate's cognition of party differentials declined suddenly from 1993 and it had an independent effect on voting turnout, even controlling party identification.

2 0 0 0 OA 関節リウマチではなぜDIP関節に滑膜炎が起こりにくいのか

- 著者

- 寺尾 知可史

- 出版者

- 国立研究開発法人理化学研究所

- 雑誌

- 挑戦的萌芽研究

- 巻号頁・発行日

- 2016-04-01

関節リウマチの滑膜に発現するタンパクの分布が異なる可能性を考え、各関節部位の滑膜、特にDIP関節の滑膜の収集を試みたが、ヒトで検体を保持している施設はほとんど見られなかった。そこで、関節炎モデルにも用いられるカニクイザルを対象とすることとした(モデルではDIP滑膜はやはり影響を受けにくい)。新日本科学に依頼し計3匹の各関節(手足DIP,PIP,MP,手関節、肩、肘、股関節、膝、足関節)から滑膜を取得した。サル関節滑膜からのRNA抽出の条件検討を行い、最適化の上で抽出を行った。ボストンのブロード研究所でRNAシーケンスを行って転写産物の網羅的データを得た。遺伝子転写産物の解析を現在行っている。

2 0 0 0 IR 「夜をこめて」考

- 著者

- 小林 賢章

- 出版者

- 京田辺

- 雑誌

- 同志社女子大学学術研究年報 (ISSN:04180038)

- 巻号頁・発行日

- no.62, pp.220-213, 2011

論文 (Article)

2 0 0 0 OA 論文 フランス革命期におけるエシャセリオの植民地論 ―民族自立・自由貿易・持続的平和―

- 著者

- 西願 広望

- 出版者

- 日仏歴史学会

- 雑誌

- 日仏歴史学会会報 (ISSN:24344184)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.20-34, 2020 (Released:2020-07-27)

2 0 0 0 OA 女性のキャリア形成と育児

- 著者

- 中尾 紗理

- 出版者

- 早稲田大学社会科学学会

- 雑誌

- 早稲田大学社会科学部創設40周年記念 学生論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.147-157, 2006-11-15

2 0 0 0 COVEROSS®(カバロス)のサーキュラーファッションへの挑戦

- 著者

- 鈴木 素

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.11, pp.721-727, 2021-11-25 (Released:2021-11-25)

2 0 0 0 OA <論説>創造債務の間接強制

- 著者

- 森村 進 Morimura Susumu

- 出版者

- 神奈川大学

- 雑誌

- 神奈川法学

- 巻号頁・発行日

- vol.22(1), pp.277-287, 1986-11-26

2 0 0 0 OA 背景を利用した爆風の可視化と爆発威力の評価

- 著者

- 工藤 雅孝 風間 守 阿部 積

- 出版者

- 日本法科学技術学会

- 雑誌

- 日本法科学技術学会誌 (ISSN:18801323)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.93-98, 2009 (Released:2009-08-25)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 1

The blast wave caused by the explosion of the explosive and so on shows the refractive index which is different from that of ambience because the wave is accompanied by the density change of the medium. The Schlieren method is often used as a technique to observe the behavior of fluid using the difference of refractive index. However, it is difficult to apply to outdoor experiments because the method requires arrangements of some optical equipments around the subject. In this study, the visualization of the blast wave in a convenient method from the digital frame images which had been taken by a digital high-speed camera in a past outdoor experiment without any optical equipment was tested. This method was a subtraction of images, and a processed image was produced by difference of gradations between two original frame images before and after the explosion. In a part of the background which resulted in a mottled pattern having minute bright and dark parts, the blast wave was possible to be visualized in every frame image. The main blast wave and reflected blast wave from the ground were observed in the processed images. The equivalent ratio to other conventional explosives was derived from the propagation of the blast wave clarified by the processed images. Consequently, this method can be used for estimation of the power of explosion.

2 0 0 0 OA 脊髄小脳変性症の治療の進歩

- 著者

- 樋口 雄二郎 髙嶋 博

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.5, pp.773-777, 2022 (Released:2023-01-20)

- 参考文献数

- 15

We would like to review the recent therapeutic advances of spinocerebellar degeneration (SCD) that were published in 2021. Currently, SCD treatment is limited only to symptomatic mitigation, and no therapy is available to stop or delay the disease progression. Various pre–clinical and clinical trials were carried out in 2021. Some interesting trials have been reported, and further developments are expected. This article introduces the outline of therapies with rovatirelin, riluzole/troriluzole, leriglitazone, sodium valproate, CRISPR/Cas9 gene editing, antisense oligonucleotides (ASOs), mesenchymal stem cells (MSCs), and cerebello–spinal transcranial direct current stimulation (tDCS). We expect that these treatments will benefit the patients with SCD.

2 0 0 0 OA 子どもの「生と死」に対する認識

- 著者

- 杉本 陽子

- 出版者

- 日本健康医学会

- 雑誌

- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.2-11, 2001-06-10 (Released:2017-12-28)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

幼児期から思春期にある子どもが,生きること,死ぬこと,生命についてどのように認識しているのか,その発達的変化を明らかにするために,3歳〜15歳の子ども89名を対象に「生と死」に関する10項目について,聞き取り調査を実施した。結果は以下のようであった。1.第II年齢段階(6〜8歳)で死の概念の4構成成分「死の普遍性」「体の機能の停止」「死の非可逆性」「死の原因」すべてに60%以上の回答があり,死の概念の理解がほば獲得されるのはこの年代であった。2.死別体験のある子どもは第II年齢段階で50%となり,第III・第IV年齢段階(9〜11歳,12〜15歳)で80%を越えた。3.第IV年齢段階の女子3名が祖父母との死別体験から「生と死」についての深い思索をしたことを語り,自分の生きる意味や生き方を考えるきっかけとしていた。4.第III・第IV年齢段階の子どもは,「体の機能の停止」「死の非可逆性」「死後観」の回答の中で,死後の世界や魂といった霊的・精神的回答と「生まれ変わり思想」を特徴とした。特に第IV年齢段階で「生まれ変わり思想」が顕著であった。5.「生きている実感」は,うれしいとき,楽しいときといった「幸福感」と「生きていることの事実」を感じたときであった。6.「死の衝動」は第II年齢段階からみられ,理由は「人間関係に関すること」で,16名中12名が女子であった。

2 0 0 0 OA 一体の像から : 大浦光信像と津軽氏

2 0 0 0 OA 17-2 チームコーチングによるプロフェッショナリズム教育

- 著者

- 田口 智博

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.458-462, 2022-10-25 (Released:2023-01-29)

- 参考文献数

- 8

2 0 0 0 OA 17. コーチングとプロフェッショナリズム教育

- 著者

- 横尾 英孝

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.453, 2022-10-25 (Released:2023-01-29)

コーチングは, 高いパフォーマンスを発揮するスポーツ選手や, ミュージシャンの養成法を体系化したものとされており, 設定した目標に向かって双方向の対話による対人支援を行うことが特徴である. 「コーチ」という言葉の由来は15世紀のヨーロッパまで遡り, ハンガリーのコチという町で質の高い四輪馬車が生産され各地で重用されたことより, コチという言葉が馬車を意味するようになった. また, 馬車は大事な人や荷物を目的地まで運ぶ役割を担っていることから, この対人支援技術がコーチングと呼ばれるようになったといわれている. その後コーチングは, 欧米のビジネス界で広く採用され, わが国においても1990年代後半から普及が始まった. 医療の世界では2000年頃よりコーチングに関する文献が増加し, 現在では医療コミュニケーションや病院経営, そして医学教育にもコーチングが用いられるようになった. 今回の連載では, プロフェッショナリズム教育にコーチングを導入した事例を個人に対するコーチングと, 医療チームに対するコーチングという2つの視点で紹介する.

2 0 0 0 OA 中国禅宗建築史における「天王殿」の位置づけ

- 著者

- 佐々木 日嘉里

- 出版者

- 禪學研究會

- 雑誌

- 禪學研究 = Studies in Zen Buddhism (ISSN:03878074)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, pp.1-21, 2020-03-13