- 著者

- 黒川 修行 佐藤 洋

- 出版者

- 日本生理人類学会

- 雑誌

- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.163-166, 2015-08-25 (Released:2017-07-28)

It is widely accepted that the growth of children is a general marker of the health of children in a community. Moreover, it is assumed that the secular changes are affected by environmental conditions such as inadequate nutrition and poverty. Increases in stature of school children living in Sendai diminished at the end of the 20th century, although they remained taller and heavier than those in the preceding years after World War II. Because there was a reacceleration in growth after a reduction in acceleration, further study is required to confirm whether these secular trends are changing or not.

2 0 0 0 OA イサーンにおける「赤シャツ」農民の生態学 ―支持・参加の濃淡と生業・生態環境の相関から―

- 著者

- 藤田 渡

- 出版者

- 京都大学東南アジア地域研究研究所

- 雑誌

- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.146-182, 2023-01-31 (Released:2023-01-31)

- 参考文献数

- 52

The “Red Shirt” pro-Thaksin movement, which organized mass demonstrations in Bangkok in 2009 and 2010, reportedly consisted mainly of farmers from the North and Northeast (Isan) regions. However, within the Isan region, (1) in some areas, few people supported the Red Shirts; (2) within areas that had strong Red Shirt support, some villages were indifferent or negative toward the Red Shirts; and (3) within villages that strongly supported the Red Shirts, there were some villagers who did not support them.In this article I examine these diversities in Red Shirt support in relation to the transformation of local people’s livelihood and surrounding ecological conditions. I do this by means of case studies in two contrastive areas that support the Red Shirts but share similar characteristics in livelihood and other sociocultural aspects, including high dependence on a market economy: TM village and the surrounding area in Nam Khun District, and NK village and the surrounding area in Si Muang Mai District, Ubon Ratchathani Province.Core supporters of the Red Shirt movement were motivated not by personal benefits but by the collective benefits for “poor Isan peasants” thanks to various policies of the Thaksin and pro-Thaksin administrations. They expressed a need for a democratic government so that their requests for government support could be fairly considered. On the other hand, in areas where natural resources were still abundant, and in case necessary a self-sufficient mode of life was possible, local people tended to keep their distance from factional politics, including the Red Shirts. They did not depend on government support for leading their lives. Instead, they held the idea of living with what they had.

2 0 0 0 OA 本解「沈清クッ」と説経「松浦長者」(上)

- 著者

- 金 賛會

- 出版者

- 立命館大学日本文学会

- 雑誌

- 論究日本文学 (ISSN:02869489)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.25-34, 1992-12

2 0 0 0 OA 経穴の概念 主として東洋医学的解釈

- 著者

- 竹之内 診佐夫 山下 九三夫

- 出版者

- 日本良導絡自律神経学会

- 雑誌

- 日本良導絡自律神経雑誌 (ISSN:05575729)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.73-83, 1980-04-15 (Released:2011-10-18)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA フランス共産党史研究のために ―文献案内―

- 著者

- 桜井 哲夫

- 出版者

- 現代史研究会

- 雑誌

- 現代史研究 (ISSN:03868869)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.52-63, 1981-06-20 (Released:2021-10-23)

- 参考文献数

- 11

2 0 0 0 OA アンナ・フロイト-メラニー・クライン論争 精神分析の分岐点としての児童分析

- 著者

- 下司 晶

- 出版者

- 教育哲学会

- 雑誌

- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, no.79, pp.93-109, 1999-05-10 (Released:2010-05-07)

- 参考文献数

- 50

Anna Freud-Melanie Klein controversies over child analysis made up a turning point for psychoanalysis. Even today there remains a wide gap between the Freudian ego-psychology and the Kleinian psychoanalysis. This division can be traced to a series of dispute on child-analysis in 1927 and to the Controversial Discussions that took place in the British Psycho-Analytical Society between 1941 and 1945.These controversies centered on the nature of infantile super-ego as well as of early object relationships. Because these controversies unfolded around child development, they have been interpreted as conflicts of different theories of child development. In contrast, this paper attempts to explain these controversies as those concerning epistemological foundations in understanding children's mind, and it tries to show how two different, even opposing, metapsychologies arose simultaneously.Their theories of child development were guided by distinctive perspectives of the treatment of children, and their observations in turn relied on their theories. Their theories as well as their perspectives of treatment were caught respectively in a vicious circle.Anna Freud pursued the relations between children and their enviroments. Since her perspectives included not only children but also external objects, she did not have to conceptualize early unconscious relationships. In contrast, because Klein analyzed children's unconsciousness alone without considering their surroundings, she discovered and theorized inevitably infantile super-ego and early object-relationships.These two models of meta-psychology are rooted in different emphases : one, on external realities, and the other, on inner realities.We can trace the origins of these two types of the explanation of mind to Sigmund Freud, the father of psychoanalysis. Inquiring into patients' pasts and childhood experiences, he concluded that an early trauma could lead to a neurosis. In child analysis, however, iansmuch as analysists can observe a child as it is, Anna Freud and Melanie Klein would build two meta-psychological theories-one, from external environments and the other, from inner realities.

2 0 0 0 IR 岡村重夫の生活者原理(社会福祉の援助原理)には個別性の原理が含まれないのか

- 出版者

- 高松大学

- 雑誌

- 高松大学紀要 (ISSN:13427903)

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.1-21,

2 0 0 0 離島の人文地理 : 鹿児島県甑島学術調査報告

2 0 0 0 OA 寺院・地蔵・神社の社会・経済的帰結:プログレスレポート

- 著者

- 伊藤 高弘 窪田 康平 大竹 文雄

- 出版者

- 行動経済学会

- 雑誌

- 行動経済学 (ISSN:21853568)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.102-105, 2017 (Released:2017-06-01)

- 参考文献数

- 23

本研究は,一般的信頼,互恵性,利他性などのソーシャル・キャピタルが,所得・従業上の地位・管理職という労働市場でのアウトカムと幸福度に与える影響を個人に関する独自のアンケート調査をもとに検証した.ソーシャル・キャピタルの内生性に対処するために,小学生の頃に通学路および自宅の近隣に寺院・地蔵・神社があったか否かという変数を用いた.分析結果は操作変数法の有効性を示しており,推計結果からはソーシャル・キャピタルが高くても労働市場でのアウトカムには影響しないが,幸福度および健康水準を高めることが示唆された.また,労働市場でのアウトカムを高めない理由として,ソーシャル・キャピタルが高いと地域間移動が減少するという事実を示した.

2 0 0 0 OA 4.遺伝子治療技術を用いたCOVID-19ワクチン開発

- 著者

- 中神 啓徳 森下 竜一

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.34-38, 2022-01-25 (Released:2022-03-08)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

COVID-19に対するmRNAワクチンの迅速開発の成功により,新興感染症に対するワクチンの重要性が改めて認識されている.開発されている多くのSARS-CoV-2のワクチン標的抗原はウイルス表面のスパイク蛋白であり,免疫応答を惹起して,中和抗体の誘導と細胞性免疫の活性化を誘導する.COVID-19ワクチンは,遺伝子治療の技術を用いたウイルスベクターワクチン,mRNA・DNAワクチンが行われたことが大きな特徴であるが,その中でmRNAワクチンは最も迅速な開発に成功した.

- 著者

- 中島 健次

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.9, pp.515-519, 1976-09-20 (Released:2011-06-17)

2 0 0 0 OA 状態空間モデルによる時系列解析とその生態学への応用

- 著者

- 深谷 肇一

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.375-389, 2016 (Released:2016-08-24)

- 参考文献数

- 95

- 被引用文献数

- 4

要旨: 本稿では統計モデルとしての状態空間モデルについて基本的な解説を与えるとともに、生態学研究において状態空間モデルを適用することの動機と利点を示し、近年急速に発達した生態学のための状態空間モデルの体系を概観した。状態空間モデルは直接的に観測されない潜在的な変数を仮定することにより、観測時系列データに含まれる2種類の誤差であるシステムノイズと観測ノイズを分離した推定を実現する統計モデルである。生態学では特に個体群動態や動物の移動などの研究において、頑健な統計的推測のための重要な手法として確立している。状態空間モデルは階層モデルの1つと位置づけることができ、観測過程と背後にある状態過程・パラメータの構造を分離したモデル化によって、関心の対象である生態的過程に関する自然な推測を実現できることが大きな利点である。野外調査と統計モデリングの融合を原動力として、状態空間モデルは今後も生態学においてその重要性を増していくものと考えられる。

2 0 0 0 猫のコクシジウム症に対するトルトラズリルの有効性

<p>公益財団法人 動物臨床医学研究所の附属施設である人と動物の未来センター"アミティエ"に保護され,コクシジウム症と診断した猫19頭に対して,トルトラズリル(豚用バイコックス®)を用いて治療を行い,その有効性を検討した。トルトラズリルは,30 mg/kg PO 単回,30 mg/kg PO 2日連続,30 mg/kg PO 3日連続/週の2週間の3通りで経口投与した。駆虫率はそれぞれ,33.3 %,83.3 %,100 %であり,トルトラズリルの高い有効性が確認された。また,トルトラズリルは2~3日の連日投与およびオーシスト排泄の予防効果が認められなくなる投与10日目以前に再投薬を行うことが重要であると考えられた。</p>

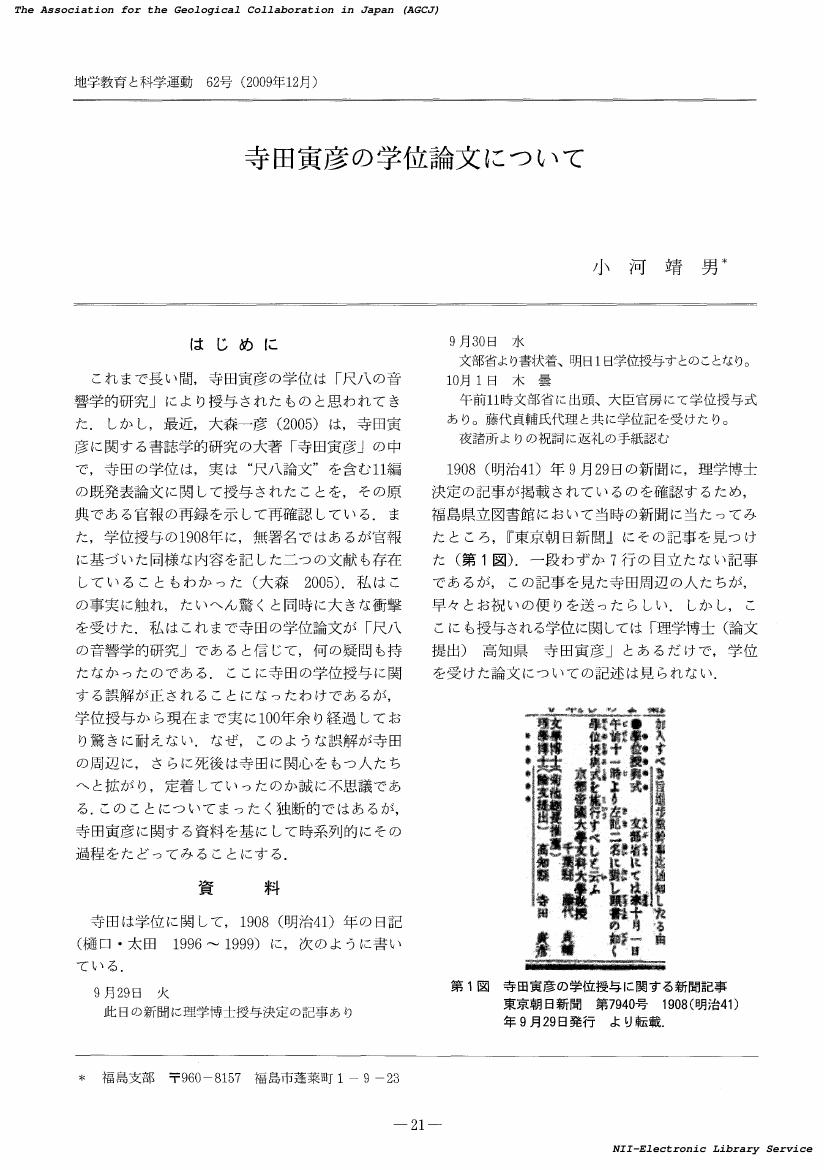

2 0 0 0 OA 寺田寅彦の学位論文について

- 著者

- 小河 靖男

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地学教育と科学運動 (ISSN:03893766)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.21-25, 2009-12-10 (Released:2018-03-29)

- 参考文献数

- 8

- 著者

- 安江 健 河上 花琳 塚本 純子

- 出版者

- 動物の行動と管理学会

- 雑誌

- 動物の行動と管理学会誌 (ISSN:24350397)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.204-211, 2022-12-25 (Released:2023-01-27)

- 参考文献数

- 18

地域ネコの適正な飼育管理技術に資するため、緑地空間を多く含む農業系大学キャンパス(約12 ha)で屋外飼育される、2匹の子ネコを含む10匹の地域ネコ個体群の生息地利用を個体ごとに比較した。2020年6月1日~12月31日までの期間中、キャンパス内に設定してある給餌場への訪問の有無を毎日記録したとともに、給餌場付近にキャリアボックスを積んで作成した雨風除けの避難小屋の利用を、小屋前に設置した赤外線センサーカメラを用いて9~12月の期間中毎月10日間程度、24時間連続で観察した。9~10月の期間中には、首輪に取り付けたGPSロガーを捕獲可能な個体に装着して1分間隔で位置データを収集し、24時間の行動圏を測定した。避難小屋は2匹の子ネコにはほぼ毎日利用され、成ネコにも雨天日(平均±SD:352.5±172.2分)にはそれ以外の日(110.8±66.3分)よりも長く利用された(P<0.05)ものの、利用は特定の2匹に限られた。給餌場への訪問では、最長で1週間近く訪問しない成ネコが4匹存在したもののこれらは調査開始直後の1ヵ月間に限られ、全期間を通して給餌場を訪問した日数割合は84~100%と、避難小屋を利用しない個体であっても訪問頻度は高かった。連続24時間の位置データが得られた5匹の行動圏の範囲とその大きさからは、調査開始時に去勢した雄個体では24時間行動圏面積が12.4~16.3 haと大きく、給餌場以外にもキャンパス外にコアエリアを複数有していたが、それ以外の個体は雌雄ならびに避難小屋の利用の有無にかかわらず0.8~5.5 haと、その行動圏はほぼキャンパス内に収まっていた。

- 著者

- 島崎 安徳 西森 健太郎

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)

- 巻号頁・発行日

- vol.J105-B, no.7, pp.504-505, 2022-07-01

0.92/2.4/5GHz帯における様々なセル形態の実伝搬測定データに基づき,複数の伝搬環境に分類した.対数近似曲線にて距離に対する伝搬損失係数を求め,各結果における伝搬損失を考察した.

2 0 0 0 OA 中近世移行期における北方市場

- 著者

- 功刀 俊宏

- 出版者

- 東洋大学人間科学総合研究所

- 雑誌

- 東洋大学人間科学総合研究所紀要 = The Bulletin of the Institute of Human Sciences (ISSN:13492276)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.200(1)-182(19), 2014-03-24

2 0 0 0 ヤドカリの「車体感覚」を成立させる知覚基盤の行動学的解明

本年度において国際動物行動学会(Behaviour2015)で行った研究発表は、オカヤドカリが貝殻の大きさを知覚するのに慣性モーメントを用いていることを明らかにした実験についてである。これは、無脊椎動物であるオカヤドカリが人間と同様に、「ダイナミックタッチ」を用いて身体の大きさを知覚していることを示唆するものである。以下、その意義についての説明である。これまでの研究により、ヤドカリが貝殻の大きさを知覚できることが明らかになった。これは人間における「車体感覚」に近いと考えられる。生態心理学においては自動車を用いた通過可能性[Shaw 1995]に関する実験が行われたが、申請者が行ったヤドカリの実験と直接に対応するだろう。車体感覚は日常経験からもわかるが、その知覚基盤は解明に至っていない。しかしながら、生態心理学のダイナミックタッチ[Turvey 1995]が有力な候補と考えられる。この概念は手に持った物体を振り、その振り方によらない普遍的な知覚情報として慣性テンソルを参照し、物体の形状を知覚するものである。そして、自動車の形状を広義のダイナミックタッチで知覚していることが考えられる。ヤドカリも貝殻を後脚で保持しており、歩行による振動を通してダイナミックタッチにより貝殻の形状を知覚しているといえる。本研究は、その可能性を実験的に示したものであり、動物行動学ならびに心理学において重要な成果といえる。