2 0 0 0 OA スコットランド・西部島嶼地域におけるクロフティング集落の空間構成原理と持続性

- 著者

- 齋藤 雪彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.55, pp.985-990, 2017 (Released:2017-10-20)

- 参考文献数

- 13

‘Crofting’ is the traditional tenancy system including traditional culture, land use system in Scotland. Farmers are called ‘Crofter’ renting land from land owners. Crofting village has similarity with mountainous villages in Japan which have a traditional bond, collective work, traditional way of thinking. The paper aim to clarify the present situation of crofting village in viewpoint of sustainability and spatial construction principal. The principal is that keeping fertility and equality among crofters which made spatial character of crofting village, whether principals of Japanese village tend to protect lands from disaster and utility of water supply in general.

2 0 0 0 OA スコットランドにおける言語事情とグラスゴーのゲール語教育

- 著者

- 杉本 豊久

- 出版者

- 成城大学文芸学部

- 雑誌

- 成城文藝 = The Seijo Bungei : the Seijo University arts and literature quarterly (ISSN:02865718)

- 巻号頁・発行日

- no.196, pp.184-120, 2006-09

- 著者

- 鎌倉 夏来

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.5, pp.309-310, 2019-09-01 (Released:2022-09-28)

- 参考文献数

- 1

2 0 0 0 OA 5.バリズム

- 著者

- 加藤 丈夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.4, pp.650-654, 2000-04-10 (Released:2008-06-12)

- 参考文献数

- 5

バリズムは,肢の近位筋に強く起こる,急速で激しい,上下肢を投げ出すような粗大な不随意運動である.一側の上下肢に起こることが多く,これをヘミバリズムという.病巣は反対側の視床下核にあり,脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によることが多い.視床下核以外の部位の障害によりバリズムが生じることもある.治療薬としてハロペリドールなどのドーパミン受容体拮抗薬が用いられ,多くの症例で満足のいく結果が得られている.

- 著者

- 大森 寛文

- 出版者

- 明星大学経営学部経営学科研究紀要編集委員会

- 雑誌

- 明星大学経営学研究紀要 = Meisei University, the bulletin of management science (ISSN:18808239)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.87-106, 2021-03-15

2 0 0 0 OA エディブルコーティングと1-MCP処理が収穫後のスダチ果実の緑色保持に及ぼす影響

- 著者

- 平 夏樹 岡田 留伊 寒川 萌香 Mitalo W. Oscar 矢野 親良 赤木 剛士 牛島 幸一郎 久保 康隆

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.359-366, 2022 (Released:2022-09-30)

- 参考文献数

- 34

スダチ果実の貯蔵・流通中の品質には緑色保持が重要な課題である.エディブルコーティングと1-MCPによる処理が10,15および20°C下でスダチ果実の品質保持にどのような影響を与えるのかを検討した.エディブルコーティングにはアニオン性材料とカチオン性材料を交互に積層したLBLコーティングとアニオン性材料とカチオン性材料を混合したイオンコンプレックス型(IC)コーティングを適用した.10°C貯蔵ではいずれの処理区でも15日までは緑色がよく保持された.15°Cおよび20°Cでは,LBLコーティング,ICコーティング(3層)処理は対照区よりエチレン生成と呼吸活性を抑制し,果皮の黄色化が進行したのはそれぞれ15,19日目以降でありICコーティング処理の方がより有効に寄与した.15°Cでは,1層ICコーティングでは7日目,2層では11日目から黄化が進行したが,3層コーティングはより効果的であった.一方,1-MCP処理はスダチ果実の黄化抑制にはほとんど効果がなくエチレン生成と呼吸活性を促進し,むしろ害作用を示す場合もあった.以上から,エディブルコーティングはガス透過性の制限によるエチレン生成と呼吸活性の抑制が密接に関与しスダチ果実の黄化を抑制すると考えられる.以上から,スダチの品質保持技術として,エディブルコーティングの実用化への可能性が示唆された.

2 0 0 0 Cosmopolis = コスモポリス

- 著者

- 上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科国際関係論専攻 [編]

- 出版者

- 上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科国際関係論専攻『コスモポリス』編集委員会

- 巻号頁・発行日

- 2007

2 0 0 0 史學

- 著者

- 慶應義塾大學文學部内三田史學會 [編輯]

- 出版者

- 三田史學會

- 巻号頁・発行日

- 1921

2 0 0 0 量子論理に不足している概念を追加した論理の様相論理学的構成

2 0 0 0 OA カゼイン組成がカード形成状態ならびに消化性に及ぼす影響 β-カゼインの消化性について

- 著者

- 中埜 拓 村上 雄二 佐藤 則文 川上 浩 井戸田 正 中島 一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.37-42, 1995-02-10 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 22

カゼイン組成がカード形成状態や消化性に及ぼす影響を調べた。ウシα-カゼインに酸を添加すると粗大なカードが形成されたが, ウシβ-カゼインならびに人乳カゼインではカードが微細であった。乳児の消化管内を想定したpH 4.0のペプシン分解およびそれに引き続くパンクレアチン分解を行うと, ウシβ-カゼインがウシα-カゼインに比べ速やかに消化された。ラットによる消化試験では, ウシβ-カゼインがウシ全カゼインに比べ分解されやすく, 胃内滞留時間が短かった。以上のことから, カードはβ-カゼインのように微細であるほど, 消化されやすいこと, また胃から速やかに小腸に移行することが示唆された。

- 著者

- 岡本 香 高橋 超

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.85-97, 2006 (Released:2006-12-28)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3 1

本研究は,コミュニケーション相手との親密度が高い群と低い群におけるメディア・コミュニケーション観の差異を,3種類のコミュニケーション形態(対面,携帯電話,携帯メール)で比較検討した。実験は,大学生の男女301名を対象に,質問紙を用いて行った。その結果,対人緊張,親和感情,情報伝達という3つのメディア・コミュニケーション観因子が抽出された。また,2(親密度:高群,低群)×3(コミュニケーション形態)の分散分析の結果,親密度高群と低群とのメディア・コミュニケーション観の差は,コミュニケーション形態ごとに異なることが明らかになった。さらに,親密度の違いによって,メディア・コミュニケーション観因子の因果関係が異なることが明らかになった。この結果から,メディア・コミュニケーション評価を測定する際には,コミュニケーション相手を特定することが必要であるといえる。

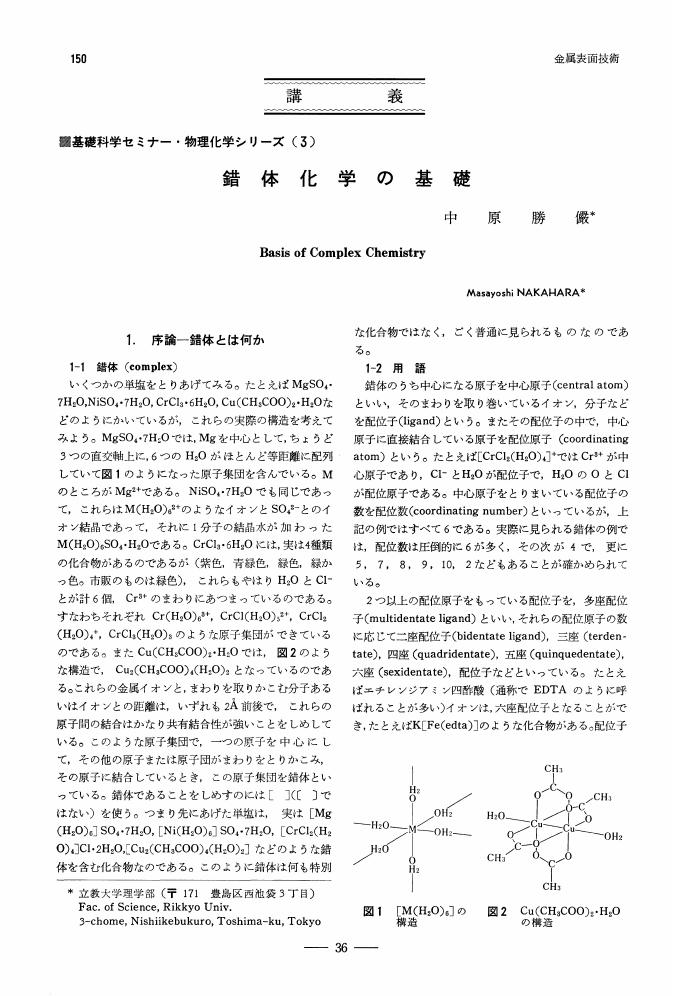

2 0 0 0 OA 錯体化学の基礎

- 著者

- 中原 勝儼

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 金属表面技術 (ISSN:00260614)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.150-157, 1978-03-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 9

2 0 0 0 OA 歐米視察談 第1.主として工作機械

- 著者

- 青木 保

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密機械 (ISSN:03743543)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.28, pp.1-17, 1936-01-25 (Released:2009-06-30)

2 0 0 0 OA 航空宇宙技術研究所における太陽熱スラスタの試作研究

- 著者

- 清水 盛生 内藤 均 佐原 宏典 Shimizu Morio Naito Hitoshi Sahara Hironori

- 出版者

- 航空宇宙技術研究所

- 雑誌

- 航空宇宙技術研究所資料 = Technical Memorandum of National Aerospace Laboratory (ISSN:1347460X)

- 巻号頁・発行日

- vol.769, 2003-03

本資料では、当所において1985年頃から実施された太陽熱スラスタの試作研究について述べる。当初はステンレス鋼を材料とした習作スラスタであり、加熱・噴射試験結果も平凡で、比推力500〜600秒級であった。次段階では物質・材料研究機構が日本および米国の特許を有する単結晶モリブデン材を採用して、超小型(外径約6mm)から大型(外径65mm)までの各種サイズのスラスタの試作・太陽集光加熱・推進剤噴射試験を実施した。この材料では推進剤温度2,300K、比推力800秒が期待できる。これが本資料の主要部である。さらに究極の材料として単結晶タングステンを採用して、比推力1,000秒級に対応可能なスラスタを試作して予備実験を実施した。このスラスタはアポジおよびペリジでの噴射が可能な対向型で、この型の試作・実験結果の発表は世界初と思われる。

- 著者

- 笹井 浩行 中田 由夫

- 出版者

- 日本運動疫学会

- 雑誌

- 運動疫学研究 (ISSN:13475827)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.104-112, 2015-09-30 (Released:2020-04-10)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

人が1日に使える時間は有限であり,その内訳である各行動は相互依存的に配分される。最近,この相互依存性を考慮した解析手法「isotemporal substitution(IS)モデル」を用いた運動疫学論文が増え,その有益性が示されている。しかし,我が国でISモデルを適用した論文や解説は皆無である。本総説では,ISモデルについて解説し,文献レビューに基づき今後の研究課題を提案することを目的とした。ISモデルは,「ある行動を等量の別の行動に置き換えたときの目的変数への影響を推定する手法」と定義できる。データセットは,全体の総和を表す変数とその内訳となる説明変数で構成され,解析では,内訳を構成する1つの変数を除く,すべての変数を回帰モデルに投入する。総和を表す変数が回帰モデルに投入されていることから,総和が統計学上固定されることとなり,ある変数を他の変数に置き換えたときの目的変数に対する「置き換え」効果の推定を可能とする。ISモデルの最大の利点は解釈が容易で,公衆衛生勧奨や健康運動指導との親和性が高いことである。2015年7月29日現在で,ISモデルを用いた運動疫学研究が12編報告されている。文献レビューにより,活動様式や姿勢を曝露変数とした研究や,有疾患者を対象とした研究,コホート研究が少ないことが明らかとなった。これらは今後の重要な研究課題となる。本総説を契機に,我が国でISモデルが積極的に活用されることを期待したい。

- 著者

- 佐藤 彰宣

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.43-61, 2016-06-01 (Released:2020-06-27)

- 参考文献数

- 20

本稿は、戦後初期における野球雑誌の変容とその社会背景について検討するものである。具体的には『ベースボール・マガジン』での啓蒙志向と娯楽志向をめぐる議論に着目し、編集者や読者がどのような雑誌のあり方を求めたのかについて分析する。その分析を通して、当時の雑誌を取り巻くメディア環境(テレビの登場)や、野球というスポーツに対する社会的な認識を明らかにする。 一九四六年に創刊された『ベースボール・マガジン』は、一流の論者によって読者を教化するという啓蒙志向を打ち出した。「精神修養」や「民主主義」のような社会的な理念をスポーツ批評によって読者に指導しようとするこの規範は、戦時での雑誌のあり方と形式的には連続していた。戦後社会において、こうした啓蒙志向が読者に対して訴求力を持った背景には、大衆レベルでの教養への憧れが存在した。 だが、同誌は一九五三年に「見る雑誌」化を掲げ、啓蒙志向から娯楽志向への転換を図った。出版界では大衆娯楽誌『平凡』が大きな注目を集め、また同時にプロ野球人気が叫ばれる中で、堅苦しい学生野球論などを「読む」ことの魅力は失われ、映画俳優のように人気選手のプライベートを「見る」ことが次第に求められるようになっていった。こうした啓蒙志向から娯楽志向への転換は、「繰り返し読まれる書籍的な月刊誌」から「その日限りで読み捨てられるフローな週刊誌」へのメディアの形式的な変化とも対応するものであった。以上のような野球雑誌のあり方をめぐる議論の変化からは、戦後社会における人々のスポーツに対する意識の変容も透けて見える。

2 0 0 0 OA 十二山ノ神の信仰と祖霊観(上)

- 著者

- 菊地 章太 キクチ ノリタカ

- 雑誌

- 福祉社会開発研究 = Annual report of researches on development of welfare society

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.149-156, 2008-03