1 0 0 0 OA 長野県佐久市における内水面養殖業の変容(1)

- 著者

- 橋爪 孝介 児玉 恵理 落合 李愉 堀江 瑶子

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.1, 2014 (Released:2014-10-01)

本研究では、水田を利用した内水面養殖業が盛んに行われてきた長野県佐久市を取り上げ、佐久鯉に焦点を当てることで地域の内水面養殖業の変容を明らかにすることを目的とする。 現在では水田養鯉はほとんど行われなくなり、一部の自給的な生産を除き、養鯉のほとんどが内水面養殖業に特化した事業者によって担われるようになった。これらの事業者は養魚事業者、加工事業者、自給的養魚者の3つに類型化できる。事業者は佐久鯉の養殖だけでは現在経営を成り立たせることは困難であり、他の収入源を確保した上でコイの取り扱いを継続している。 厳しい経済状況でコイの取り扱いが継続されている背景として、地域に根差した鯉食文化の存在を指摘できる。佐久市では正月や慶弔時にコイを食べる習慣が維持されているほか、佐久鯉まつりの開催など地域のシンボルとして佐久鯉が活用されている。また市民団体・佐久の鯉人倶楽部による佐久鯉復権運動、食育活動、佐久鯉を活用した新商品の開発など、佐久鯉の消費拡大に向けた取り組みが行われ、地域の内水面養殖業を支えている。

1 0 0 0 OA 長野県佐久市における内水面養殖業の変容(2)

- 著者

- 児玉 恵理 橋爪 孝介 落合 李愉 堀江 瑶子

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.2, 2014 (Released:2014-10-01)

長野県佐久市では水田養魚という特徴的な内水面養殖業が行われ、養殖対象魚種は主にコイであった。戦後は米の収量が重視され、コイについても大型の切鯉が好まれるようになり、水田と養殖池は次第に分離した。生産面でも米は農家、コイは養殖事業者に分化した。こうした中、フナは水田での養殖(水田養鮒)が現在も行われており、農家の副業として継続されている。本研究ではフナに着目し、水田養魚の変容を明らかにすることを目的とする。

1 0 0 0 OA 栃原岩陰遺跡(長野県南佐久郡北相木村)出土の縄文時代早期人骨

- 著者

- 香原 志勢 茂原 信生 西沢 寿晃 藤田 敬 大谷 江里 馬場 悠男

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)

- 巻号頁・発行日

- pp.1111180003-1111180003, (Released:2011-11-22)

- 被引用文献数

- 3 4

長野県南佐久郡北相木村の縄文時代早期の地層(8300から8600 BP(未較正))から,12体の人骨(男性4体,女性4体の成人8体,および性別不明の幼児4体)が,1965年から1968年にかけての信州大学医学部解剖学教室を中心とする発掘で出土した。数少ない縄文時代早期人骨として貴重なもので,今回の研究は,これらの人骨の形態を報告し,従来明らかにされている縄文時代早期人骨の特徴を再検討するものである。顔高が低い,大腿骨の柱状性が著しい,歯の摩耗が顕著である,など一般的な縄文人の特徴を示すとともに,早前期人に一般的な「華奢」な特徴も示す。脳頭蓋は大きいが下顎骨は小さく,下顎体は早期人の中でもっとも薄い。下顎骨の筋突起は低いが前方に強く張り出している。上肢は華奢だが,下肢は縄文時代中後晩期人と同様に頑丈である。他の縄文時代早前期人と比較検討した結果,縄文時代早期人の特徴は,従来まとめられているものの若干の改定を含めて,次のように再確認された。1)顔面頭蓋が低い。2)下顎は小さいが,筋突起が前方に強く張り出す。3)下肢骨に比べて上肢骨が華奢である。4)下顎歯,特に前歯部には顕著な磨耗がある。

1 0 0 0 OA クマ類

1 0 0 0 OA 母親の首尾一貫感覚(Sense of Coherence; SOC)と不定愁訴との関連

- 著者

- 林 ちか子 畑山 知子 長野 真弓 大貫 宏一郎

- 出版者

- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター

- 雑誌

- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.23-29, 2010 (Released:2010-06-01)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1

The purpose of this study was to clarify mother's the SOC (Sense of Coherence) and unidentified complaint. The subjects were 42 mothers (Age±SD: 33.9±3.4) living in urban areas. We asked the subjects to self-rate their experiences according to scales such as SOC and lifestyle habits and evaluation were made 39 items of self-claimed sheet of unidentified complaint. The results revealed a negative correlation between SOC score and unidentified complaint score (r=-0.580, p<0.01). The high unidentified complaint score group were higher the frequency of late-evening snacks consumption (p<0.05) and long time getting to sleep (p<0.01) than low unidentified complaint score group. Lastly, the results of logistic regression analysis revealed that the SOC score was the only significant independent factor; the dependent variable was the level of unidentified complaint and the independent variables were the SOC, frequency of late-evening snacks consumption and sleep-onset time (β=0.306, Wald=3.917, p=0.048, Exp (β)=0.736). The higher the SOC score suggested the possibility the preventive effect against the occurrence of indefinite complaint.

1 0 0 0 OA 人名を冠した雑誌の話 (4) Albrecht von Graefe をめぐって

- 著者

- 板橋 瑞夫

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本医学図書館協会

- 雑誌

- 医学図書館 (ISSN:04452429)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.312-323, 1991-09-20 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 15

1 0 0 0 OA 情報利得を用い人気バイアスを除去した推薦システムの提案

- 著者

- 吉田 智史 高木 友博

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.5, pp.647-657, 2015-09-01 (Released:2015-08-27)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

Recently, recommender systems have attracted attention as systems that collect the enormous amount of information on the Web and suggests information to users. Recommender systems help users find the products that they want. There is a close relationship between a recommender system and the long tail because the performance of them is evaluated by not only accuracy metrics but also long tail metrics. Collaborative filtering (CF) is a typical recommender system. It is described as technology used to support the long tail. However, CF is prone to be biased towards recommending hit products. In this paper, we propose a system that recommends niche products if an item is similar to the user's preference. We will reduce the bias in top-N recommendation by using the interest in a keyword. The interest is computed from information gain, which is used to choose attributes in decision tree learning and to select features in machine learning. The results from the experiments show that the proposed system outperformed item-based CF in recommending niche products. In most existing studies focused on the long tail, niche products are recommended at the cost of accuracy. However, in our study, not only are niche products recommended but accuracy is also improved.

1 0 0 0 OA 浜口裕子著『日本統治と東アジア社会』

- 著者

- 小林 英夫

- 出版者

- 一般財団法人 アジア政経学会

- 雑誌

- アジア研究 (ISSN:00449237)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.121-126, 1997 (Released:2014-09-15)

1 0 0 0 OA インドネシアの食品と食生活

- 著者

- 辻村 克良

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.8, pp.540-548, 1981-08-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 6

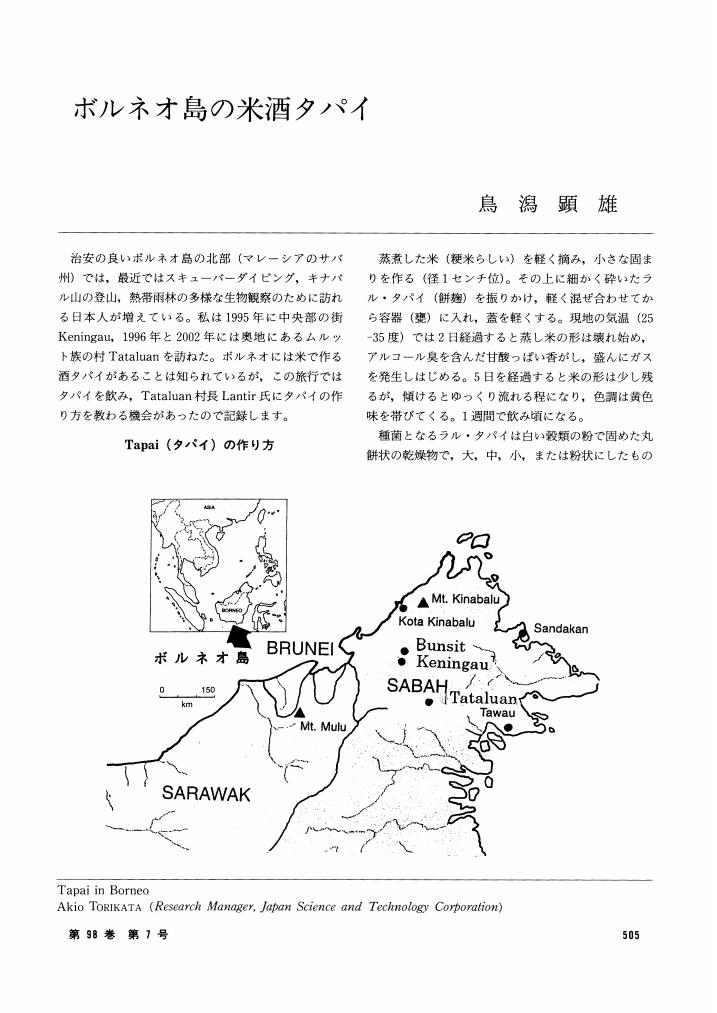

1 0 0 0 OA ボルネオ島の米酒タパイ

- 著者

- 鳥潟 顕雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.7, pp.505-506, 2003-07-15 (Released:2011-09-20)

1 0 0 0 OA 口絵2 : 東北日本の火山の分布とマントルウエッジ内の熱い指

- 著者

- 田村 芳彦

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.5, pp.Plate4-Plate4, 2003-10-25 (Released:2009-11-12)

1 0 0 0 OA クモヒメバチ属群 (Polysphincta group of genera) の自然史

- 著者

- 松本 吏樹郎

- 出版者

- 日本蜘蛛学会

- 雑誌

- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.41-53, 2014-08-31 (Released:2014-09-19)

- 参考文献数

- 39

1 0 0 0 OA 腹横筋エクササイズが膝関節伸展運動の反応時間と角速度に及ぼす影響

- 著者

- 名越 央樹 糸澤 季余美 川窪 美緒 見供 翔 竹井 仁

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A1314, 2008 (Released:2008-05-13)

【目的】腹横筋は脊柱安定化等に重要とされており、多くの研究が報告されているが、腹横筋エクササイズ(以下Ex.)が四肢の関節運動の反応速度に及ぼす影響についての報告は少ない。そこで腹横筋収縮の有無による膝関節伸展運動時の大腿直筋(以下RF)・外側広筋(以下VL)・内側広筋(以下VM)の反応速度・角速度の相違について腹横筋Ex.の影響を検討した。【方法】対象は健常男性10名(平均年齢21歳、身長172.0cm、体重61.7kg)とした。運動課題は、腹横筋自主Ex.(3週間)前後での腹横筋収縮無しと有りでの膝伸展運動とした(以下、課題1:Ex前の収縮無し、課題2:Ex.前の収縮有り、課題3:Ex.後の収縮無し、課題4:Ex.後の収縮有りとした)。腹横筋収縮方法は、事前にstabilizer(chattanoga社製)を使用し練習させた。測定肢位は背臥位にて膝下を台からおろした膝屈曲90°とした。試行回数は15回とした。課題2と4では、腹横筋収縮後0.5~4.0秒内にブザーを鳴らし、膝を伸展するよう命じた。多用途筋電図モニター(Polygraph System:日本光電社製)を用いて表面筋電図を、等速性運動機器(Biodex System3)を用いて関節トルク、角速度を測定した。そして、ブザーの直前0.2秒間で筋電数値、トルク数値の最大値、最小値をとり、合図後にその値を上回った時、もしくは下回った時の値を目安に筋電数値から潜時(以下PMT)を、トルク数値から反応時間(以下RT)を求めた。角速度は最大値をとった。Ex.は事前練習と同様の方法にて腹横筋収縮を1日60回以上毎日行わせた。統計処理はSPSSを用いて対応のある一元配置分散分析・多重比較検定(LSD法)を行い、有意水準5%未満とした。【結果】Ex.前後でPMT、RT、角速度全てに有意差が見られた。PMTは課題1と3でRF、VL、VMそれぞれ30.8、34.5、39.9、課題2と4で34.5、35.4、35.0、課題1と2で27.7、29.3、35.9、課題3と4で31.4、30.1、31.1[msec]短縮した。RTは課題1と3で42.6、課題2と4で48.2 [msec] 短縮し、角速度は課題1と3で36.8、課題2と4で26.0[°/sec]速くなった。膝伸展100%MVCはEx.前で182.5、後で182.3 [N・m]で有意差はなかった。【考察】この結果は無意識下での反応速度、角速度が速くなったことが言える。これは腹横筋Ex.により腹横筋の運動単位の動員、筋力の向上がおこり、四肢の動作に対する腹横筋の先行的収縮の向上、腹圧増加による脊椎安定性向上、脊髄運動細胞興奮性の促通作用の増大等の影響を与えたと考えた。今回の結果は、無意識下でも腹横筋を収縮させることが可能となることで反応速度が向上したことを示唆している。よって腹横筋収縮Ex.をすることは立ち上がりや歩行、スポーツ等の実際の動作の中で重要な意味を持つと考える。

- 著者

- Hideki Endo Kimiyuki Tsuchiya

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- Mammal Study (ISSN:13434152)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.47-57, 2006 (Released:2006-07-08)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 12

A new species of Ryukyu spiny rat, Tokudaia tokunoshimensis was described in the specimens originating from Tokunoshima Island in the southernmost region of Japan. The populations of Tokudaia are separately distributed only in Amami-Oshima, Tokunoshima, and Okinawa-jima Islands. We have described the osteological and external morphological characteristics and clarified the osteometrical distinctions among the three populations using the skull and skin collections. All external dimensions of head and body length, tail length, hindfoot length and ear length were larger in the Tokunoshima population than in the other two in mean value. The raw osteometrical data separated the Tokunoshima Island population from the other two in all measurements except for the length of molar row in the Okinawa-jima Island population. The principal component analysis also demonstrated that the skulls from the Tokunoshima Island population were morphologically distinct from those of the other populations. Here, from these findings, we point out that the Tokunoshima population of Tokudaia should be regarded as an independent species from the two other populations.

1 0 0 0 OA 入院加療を要した鼻出血症例203例の検討

- 著者

- 西川 仁 日高 浩史 工藤 貴之 小林 俊光

- 出版者

- Japan Rhinologic Society

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.481-488, 2012 (Released:2012-12-27)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

2003年から2011年の9年間に入院加療を要した鼻出血症例203例の検討を行った。男女比は2:1で,50~70歳代に多く,また冬季から春季に多く,夏季に少ない傾向であった。出血部位は,部位不明47%,キーゼルバッハ24%,下鼻道および中鼻道が各々8%であった。初回時の止血方法は,ガーゼタンポン55%,電気焼灼29%,バルーンタンポン8%であった。再出血症例は46%に認められ,再出血なしの症例と比較して,キーゼルバッハ例や電気焼灼例の割合が有意に低く,出血部位不明例やガーゼタンポン例の割合が有意に高かった。基礎疾患および出血素因となる薬剤の服用は,再出血症例との関連がなかった。入院理由は,止血困難な絶対的入院適応が13%のみで,他は反復性のため24%,処置時意識障害22%,不安等の入院希望13%と経過観察目的の入院が多かった。平均入院期間は7.8日であり,再出血症例で10.4日,再出血なしの症例で5.8日であった。経過観察目的入院の症例でも再出血例が多く,また,再出血症例の全てが4日以内の再出血であり,入院経過観察期間として4日間(5日目の退院)が妥当と考えた。出血部位不明症例の初回治療はガーゼタンポン67%(再出血率74%),バルーンタンポン15%(再出血率50%)であったが,54%に入院中出血部位が判明できた。迅速に対応し出血部位を同定できることが入院加療の利点と考えた。

1 0 0 0 OA STS-1型地震計の長期安定性に関する問題

- 著者

- 山田 功夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.259-262, 2001-03-25 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1 2

- 著者

- Eiji Kanamori Shin-ichi Kawaguchi Seiki Kuramitsu Tsutomu Kouyama Midori Murakami

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.47-56, 2015 (Released:2015-10-10)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1 6

The crystal structures of citrate synthase from the thermophilic eubacteria Thermus thermophilus HB8 (TtCS) were determined for an open form at 1.5 Å resolution and for closed form at 2.3 Å resolution, respectively. In the absence of ligands TtCS in the open form was crystalized into a tetragonal form with a single subunit in the asymmetric unit. TtCS was also co-crystallized with citrate and coenzyme-A to form an orthorhombic crystal with two homodimers in the asymmetric unit. Citrate and CoA are found in the active site situated between the large domain and the small domain in all subunit whereas the complex shows two distinct closed conformations, the fully closed form and partially closed form.Structural comparisons are performed to describe conformational changes associated with binding of products of TtCS. Upon binding of citrate, basic residues in the active site move toward citrate and make a hydrogen bond network in the active site, inducing a large-scale rotation of the small domain relative to the large domain. CoA is sandwiched between the small and large domains and then the cysteamine tail is inserted into the active site with a cooperative rotation around mainchain dihedrals in the hinge region connecting helices M and N. According to this rotation these helices are extended to close the active site completely. The considerable flexibility and structural rearrangements in the hinge region are crucial for an ordered bibi reaction in catalysis for microbial CSs.

- 著者

- Makoto HASEGAWA Keiko NIIJIMA Mitsuo MATSUKA

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- Applied Entomology and Zoology (ISSN:00036862)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.96-102, 1989-02-25 (Released:2008-02-07)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 9 14

Larvae of lacewings developed into adults on four chemically defined diets of different amino acid composition. The diets were composed of 23 amino acids, sucrose, trehalose, 5 organic acids, 6 fatty acids, cholesterol, 11 mineral salts, and 17 vitamins. The adults on the best diet produced more than 1, 000 eggs over 2 months.

- 著者

- Merryana ADRIANI Vella I. P. DIARRY Rizky ABDULAH Bambang WIRJATMADI

- 出版者

- Center for Academic Publications Japan

- 雑誌

- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.4, pp.322-325, 2015 (Released:2015-10-06)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1

The Indonesian Ministry of Health has predicted that the national prevalence of hypertension in Indonesia may reach 26.5% in 2013. Increasing age, stress, lack of physical activity, obesity and passive smoking are known to be risk factors of hypertension. In women over 50 y, hormonal changes that occur post-menopause may also increase the risk of hypertension and other vascular diseases. Antioxidant precursors, such as selenium, however, are known to provide protection against the development of several oxidative stress-related diseases, including hypertension. To prove the hypothesis, we compared the levels of consumption of selenium in hypertensive and normotensive post-menopausal women. An observational comparative study with cross-sectional design was conducted in groups of post-menopausal women with hypertension and those who are normotensive. Structured interviews and food recall of 2×24 h were used to determine the level of consumption, and the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) questionnaire was used to measure the level of stress. The result suggests a significant difference in the levels of selenium intake between the normotensive and hypertensive groups (p=0.008). Furthermore, the passive smoking and stress levels of the hypertensive group were significantly higher than those of the normotensive group. These result support the hypothesis that selenium may play a protective role in vascular disease.

- 著者

- Hajime Maeda Hirofumi Mukae Kazuhiko Mizuno

- 出版者

- (社)日本化学会

- 雑誌

- Chemistry Letters (ISSN:03667022)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.66-67, 2005 (Released:2004-12-11)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 76 64

The intramolecular photocycloaddition of a 1-cyanonaphthalene derivative in microreactors made of poly(dimethylsiloxane) (PDMS) was examined. By using the microreactors and flow system, both the efficiency and regioselectivity increased compared with those under batch conditions.