- 著者

- 大林 稔

- 出版者

- 龍谷大学社会科学研究所

- 雑誌

- 社会科学研究年報 (ISSN:0288481X)

- 巻号頁・発行日

- no.36, pp.109-153, 2006-05

1 0 0 0 OA 物語産出における人称表現の役割

- 著者

- 小林 夏子

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.379-388, 1990-12-30

A personal expression indicates a position of the person who tells the story, that is whether he is involved in the story or not. The 1st person : he stands inside of the story and is a teller. The 3rd person : a teller stands outside. In order to make use of the personal expression as a clue to a deeper story comprehension, the purpose of this study is to investigate what kind of knowledge is related with the position of the teller. Subjects (76 university students) are asked to produce a sequel of the beginning of a story which implies that the protagonist suffers adversity. Ss are given two types of the beginnings whose protagonist is written in the 1st-or 3rd-person. The major results are as follows : 1) The number of phrases is larger in the 1st-person type, but the frequency of the movement is smaller. 2) The 1st-person type produces more on mental states, while the 3rd-person type produces more on action. 3) Moreover, the substance of productions differs in the way of solving the problem.

1 0 0 0 OA 有糸分裂阻害剤の作用メカニズム

- 著者

- 小林 昭雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.6, pp.1003-1007, 1991-06-15 (Released:2008-11-21)

- 参考文献数

- 30

- 著者

- 小林 駿介

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.30, pp.19-20, 1981-12

1 0 0 0 OA クラウドソーシングにおける協調作業の実践と評価

- 著者

- 大谷 直樹 中山 愛 飯尾 英晃 伊藤 聡比古 林 冬惠 村上 陽平 田中 優子

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, 2016

1 0 0 0 OA 人工膵臓

1 0 0 0 OA ニホングリ新品種‘ぽろたん’

- 著者

- 齋藤 寿広 壽 和夫 澤村 豊 阿部 和幸 寺井 理治 正田 守幸 高田 教臣 佐藤 義彦 平林 利郎 佐藤 明彦 西端 豊英 樫村 芳記 小園 照雄 福田 博之 木原 武士 鈴木 勝征 内田 誠

- 出版者

- 農業技術研究機構果樹研究所

- 巻号頁・発行日

- pp.1-9, 2009 (Released:2011-05-24)

1. ‘ぽろたん’は、1991年に農林水産省果樹試験場(現農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所)において‘550-40’に‘丹沢’を交雑し、育成した実生から選抜した渋皮剥皮性が優れる早生のニホングリ品種である。1999年に一次選抜し、2000年からクリ第6回系統適応性検定試験に供試した。その結果2006年10月4日付で‘ぽろたん’と命名され、‘くり農林8号’として登録、公表された。2007年10月22日付けで種苗法に基づき第15658号として品種登録された。2. 樹勢はやや強く、樹姿はやや直立である。枝梢は密に発生し、太く、長い。雌花の着生は多く、結果性はやや多い。果実の成熟期は育成地では9月上~中旬で‘国見’と同時期である。3. きゅう果は扁球形で‘国見’と同程度の大きさで、果実の側果側面の形は帯円三角形、横面は尖円形である。平均果重は30g程度で‘国見’より若干小さいが、‘丹沢’よりやや大きく、揃いは中程度である。双子果の発生はやや多く、裂果の発生は少ない。果実の比重は‘丹沢’や‘国見’より高く、肉質はやや粉質である。果肉は黄色で甘味、香気ともに‘丹沢’や‘国見’より多く、食味は良好である。環境条件により、虫害果が多発する場合がある。蒸しグリでの渋皮剥皮性は易であり、焼きグリにした場合、チュウゴクグリ程度に容易に剥皮出来る。4. 試作を検討した関東地方以西の産地で特性を発揮できるが、東北地方での適応性は不明である。ニホングリで唯一渋皮剥皮性が優れる品種であり、家庭での消費増大はもとよりニホングリの新規加工需要の創出等多方面での利用が期待される。

- 著者

- 松林 公蔵 木村 茂昭 岩崎 智子 濱田 富男 奥宮 清人 藤沢 道子 竹内 克介 河本 昭子 小澤 利男

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.11, pp.811-816, 1992-11-25 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 12 14

老年者の quality of life (QOL) の一端を, 客観的に評価する目的で, Visual Analogue Scale による (「主観的幸福度スケール」) Visual Analogue Scale of Happiness (“VAS-H”) を考案し, 地域在住の後期老年者を対象に, すでに確立されているうつ評価法との関係を検討した.“VAS-H”は, 同時に施行した標準的 Geriatric Depression Scale ならびに, 同じ被験者に一年前に行った Zung の自己評価抑うつ尺度 (SDS) とも有意の相関を示した. 以上より, 老年者の日常の主観的幸福観を評価する本法は, 情緒やうつ状態を一定程度反映していると考えられた. 本法はQOLの一端を評価するための簡便な方法と考えられる.

1 0 0 0 原子状水素の基礎研究

この研究はスピン偏極した陽子をつくり、高エネルギ-実験に利用することを一つの動機として原子状水素ガスの生成を目指した開発研究である。このため、いくつかの装置の製作、測定手段の開発を手がけ、原子状水素発生のテストに入る段階にきた。ここで、これまでの成果をまとめておく。(1)超伝導電磁石の冷却と励磁。最高6.4テスラを得、軸上磁場分布を測定。(2)磁場モニタ-用ホ-ル素子(Matsushita OHOO3)の低温での較正。(3)希釈冷却器の製作とテスト(ヘリウムー3ガスで0.4Kまで冷却)。(4)ヘリウムー3ガス循環精製器の製作とテスト。(5)冷却系、磁場強度等の自動モニタ系製作。(6)ラジオ波による水素ガスの放電効離条件のテスト。(7)原子状水素検出のためのボロメタ-の製作とテスト。ヘリウム超流動膜の消滅を示す信号を検出。(8)スピン偏極原子状水素をNMRで検出するための回路の製作。最終年度の報告が遅れたのは、上記の項目等を達成するのに時間がかかったためである。現状では希釈冷却器での水素解離は行っていないが、ガラスデュワ-中で超伝導磁石を冷やして励磁し水素ガス解離と検出のテストをくり返しており、希釈冷却器については機能向上のための改造を施している。今後の予定としては、(1)ガラスデュワ-中での原子状水素の確認、(2)希釈冷却器の希釈モ-ドテスト、(3)希釈冷却器内での原子状水素の貯蔵と検出、(4)ボロメタ-による密度測定、(5)ESR又はNMRによるスピン偏極度に測定、(6)マイクロ波による原子状水素ガスの取出し、等のテストに進んで行くことになる。なお、この研究と並行して高エネルギ-スピン実験も実行した。

1 0 0 0 OA 生活保護現業員のメンタルヘルスとその関連要因

- 著者

- 赤間 由美 森鍵 祐子 大竹 まり子 鈴木 育子 叶谷 由佳 細谷 たき子 小林 淳子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.7, pp.342-353, 2014 (Released:2014-08-08)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

目的 生活保護現業員のメンタルヘルスの実態を把握し,メンタルヘルスと関連が予測される労働状況,研修講習会の参加状況,生活習慣,疾病の有無,ソーシャルサポート,自己効力感との関連を明らかにする。方法 全国の福祉事務所(1,230か所)を,設置主体,地域別に降順に並び替え,等間隔抽出法により20%,246施設を抽出し,各施設 5 人ずつ計1,230人の生活保護現業員を調査対象とする無記名自記式質問紙調査を行った。調査項目は,基本属性,労働状況,ソーシャルサポート(家族・友人,上司,同僚),研修会・講習会への参加,疾病の有無,生活習慣,生活保護現業員としての自己効力感,生活保護現業員のメンタルヘルス(GHQ28)とした。GHQ28得点を従属変数とし,区分点で GHQ 5 点以下を GHQ 低群,GHQ6 点以上を GHQ 高群として 2 群に分け,独立変数との関連を t 検定,χ2 検定または Fisher の直接確率法により確認した。 単変量分析の結果,性差が認められたことから,男女別に GHQ28得点の高群,低群の 2 群を従属変数とし,有意性が認められた変数を独立変数とする,多重ロジスティック回帰分析(変数増加法ステップワイズ尤度比)を行った。結果 有効回答数は506人,男性410人,女性96人で,GHQ 高群は66.0%,低群は34.0%とメンタルヘルス不調の者の割合が高かった。 分析の結果,生活保護現業員男女ともに,10時間以上の労働時間の者は 9 時間以下の者に比べて,また自己効力感の低い者は高い者に比べてメンタルヘルスが有意に不調であった。男性生活保護現業員では,適度な睡眠時間が取れている者,同僚および,家族・友人のサポートが得られている者,社会福祉士資格を有する者のメンタルヘルスが良好であった。女性生活保護現業員では,年齢が高くなるほどメンタルヘルスが悪化していた。また家庭訪問を最多業務としている者のメンタルヘルスが良好であった。結論 以上のことから,残業時間への配慮,サポート的なコミュニケーションや自己効力感を育む環境づくりが求められる。男性では,適度な睡眠時間の確保,女性ではワークライフバランスを意識した働き方等,性差を考慮したメンタルヘルス対策が示唆された。

- 著者

- 大黒 竹司 森 玄三 林 登 矢倉 林之助 福島 章

- 出版者

- 社団法人日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.11, pp.1795-1797, 1964-09-01

- 著者

- 大黒 竹司 飯浜 宇一郎 林 登 矢倉 林之助 自在丸 二郎

- 出版者

- 社団法人日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.867-870, 1965-03-01

1 0 0 0 OA 含フッ素生理活性物質の合成

- 著者

- 小林 義郎 熊懐 稜丸 田口 武夫

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.11, pp.1119-1129, 1980-11-01 (Released:2010-01-22)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 3 4

First, characteristics of a carbon-fluorine bond from the biological point of view are summarized with some examples : mimic effect, protective fluorination, irreversible conjugation with enzyme, increased lipophilicity and so on are presented. Secondly, some approaches to biologically active compounds utilizing the above characteristics are shown by the examples of trifluoromethylated nucleoside derivatives and fluorinated vitamin D3 analogues.

1 0 0 0 爪白癬と薬物透過 : 爪水虫は塗り薬で治るのか?

- 著者

- 小林 洋一 森本 雍憲

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.6, pp.569-573, 1999

- 参考文献数

- 24

- 著者

- 林 靖久

- 出版者

- 大阪歯科学会

- 雑誌

- 歯科医学 (ISSN:00306150)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.g31-g32, 1995-10-25

発癌には多くの要因が関与しているため, 臨床面からその因子を推定し因果関係を明らかにすることは非常に困難である. 現在, 飲酒・喫煙は多くの疫学的および臨床的研究から癌発生に大きく関与し, 口腔癌においても重要な発生因子であると認識されている. しかし, 口腔癌患者の口腔環境についての研究は癌治療が最優先されることや, 口腔癌の発生数が少ないことなどの理由から, ほとんど明らかにされていないのが現状である. 本研究は口腔癌患者の口腔環境の実態を, オルソパントモグラムを用いて分析し, 癌発生を効果的に予防する具体的な方法の手掛かりを探求するものである. 研究対象 1968年から1990年の23年間に扁平上皮癌と診断され初診時のオルソパントモグラムが保管されている, 口腔癌患者454例(下顎歯肉癌223例, 舌癌155例, 口底癌76例)を対象とした. 対照群は1992年5〜6月および11〜12月にかけて本学附属病院歯科放射線科でオルソパントモグラムが撮影された30歳以上の患者390例(腫瘍や嚢胞および炎症で歯や顎骨に著明な変化を認めないもの)である. 研究方法 歯の齲蝕罹患や処置の指標はDMFを参考にし, 一部を改変した. D: Decayは未処置齲蝕, M: Missingは齲蝕により喪失した歯, F: Fillingは処置された過去の齲蝕と定義されているが, 本研究での MissingはX線写真上での喪失歯を意味する. その評価項目は残存歯数, 未処置齲蝕歯率(未処置齲蝕歯数/残存歯数)とした. また歯周組織の重篤度を示す指標として, 歯槽骨の吸収度を植立歯の長さに対応させて0から4まで, 1)レベル0: 歯槽骨頂に白線が認められるか, あるいは歯槽骨の吸収がないもの, 2)レベル1: 歯槽骨頂の吸収が軽度にみられるもの, 3)レベル2: その吸収量が根尖側2/3付近まで, 4)レベル3: 根尖側1/3付近まで, 5)レベル4: レベル3を越える吸収, の5段階に分類した. この基準に従って, 各歯において最も重篤な骨吸収レベルを点数として与え(腫瘍による骨浸潤相当歯は除く), その合計点数を残存歯数で割った値(骨吸収得点合計/残存歯数)を個人の歯周組織の状態の指標とし, これを骨指数とした. これら4群(下顎歯肉, 舌, 口底, 対照の各群)の比較は, 性および年齢で層別化して平均値の一様性の判定を行った. その判定には分散分析を用い, 平均値の一様性に差が認められた場合(P<0.05)にのみ, 各2群間の平均値の差をt検定で検討した. 結果 1)未処置齲蝕率は, 対照群より癌群のほうがやや高い傾向をみたが, 統計的な有意差は認められなかった. 2)歯槽骨頂の吸収程度は, 癌群のほうが進行していた. なかでも口底癌は対照群と比較すると, その吸収程度はかなり進行していた(男性49歳以下群1%以下, 50歳群0.1%以下, 60歳群5%以下, 70歳以上群0.5%以下の危険率で有意差を認めた). 3)癌群中, 舌癌の歯槽骨頂の吸収程度は, 対照群と類似していた. 腫瘍の発生部位で発癌の刺激因子は異なると考えられ, とくに口底癌と下顎歯肉癌は, 歯周疾患の進行が発癌因子の一つと思われた. 以上より口腔癌にかける第一次予防の手掛かりは, 歯周疾患進行の制御と考えられた.

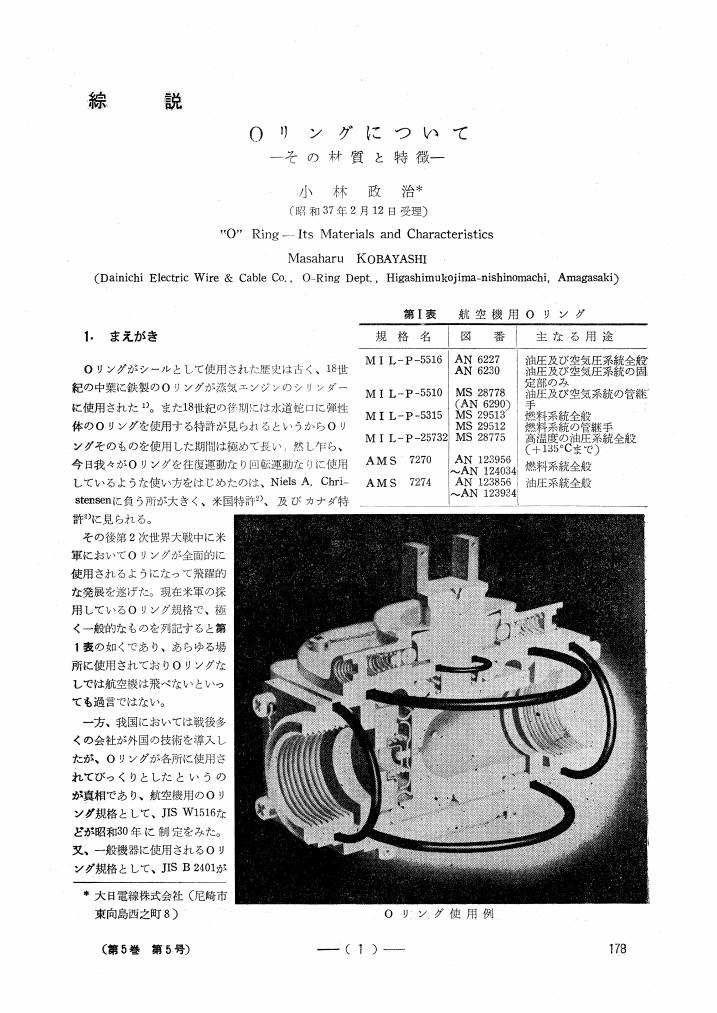

1 0 0 0 OA Oリングについて

- 著者

- 小林 政治

- 出版者

- 日本真空協会

- 雑誌

- 真空 (ISSN:05598516)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.5, pp.178-184, 1962-05-20 (Released:2009-09-29)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA チョーサーの英語に見られるフランス語等の影響について

- 著者

- 平林 幹郎

- 出版者

- 大東文化大学

- 雑誌

- 大東文化大学紀要. 人文科学 (ISSN:03861082)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.221-258, 2004-03-31

This is the revised and enlarged version of the paper read at the 17th East Branch Congress of Japan Society for Medieval English Studies, held at Gakushuin University in Tokyo, on 30 June 2001. In this paper the present writer examines and refers to Christianity in the 14th century England, the problems of various manuscripts of Chaucer, the difference of the texts by Skeat, Robinson, and Benson, the influence of French, its expression, French spellings and pronunciation on Chaucer's English, the Germanic construction and pronunciation that are persistently alive in Chaucer's works, though few linguists would not point out, and lastly to the influence of Latin and its literature on Chaucer's English, especially to the problems of rhetoric by Ovid and Aristotle that are observable in Chaucer. In conclusion, although in the works of Chaucer many French usages are plentifully observable, the basic structure of English as a Germanic language, remained intact.

1 0 0 0 OA ≪資料紹介≫校祖渡邉辰五郎翁の書簡

- 著者

- 林 宏一

- 出版者

- 東京家政大学

- 雑誌

- 東京家政大学博物館紀要 (ISSN:13433709)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.185-198, 2011-02-25

1 0 0 0 IR 渡邉滋あて坪井正五郎書簡一覧 : 二代目校長渡邉滋と坪井正五郎

- 著者

- 林 宏一 高橋 佐貴子 Hayashi Koichi 高橋 佐貴子 タカハシ サキコ Takahashi Sakiko

- 出版者

- 東京家政大学博物館

- 雑誌

- 東京家政大学博物館紀要 = Bulletin of Tokyo Kasei University Museum (ISSN:13433709)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.165-187, 2014-02

1 0 0 0 IR ラオコーン群像をめぐって : ウィンケルマン - レッシング - ヘルダー

- 著者

- 若林 光夫

- 出版者

- 京都大学教養部ドイツ語研究室

- 雑誌

- ドイツ文學研究 (ISSN:04195817)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.1-24, 1968-03-23