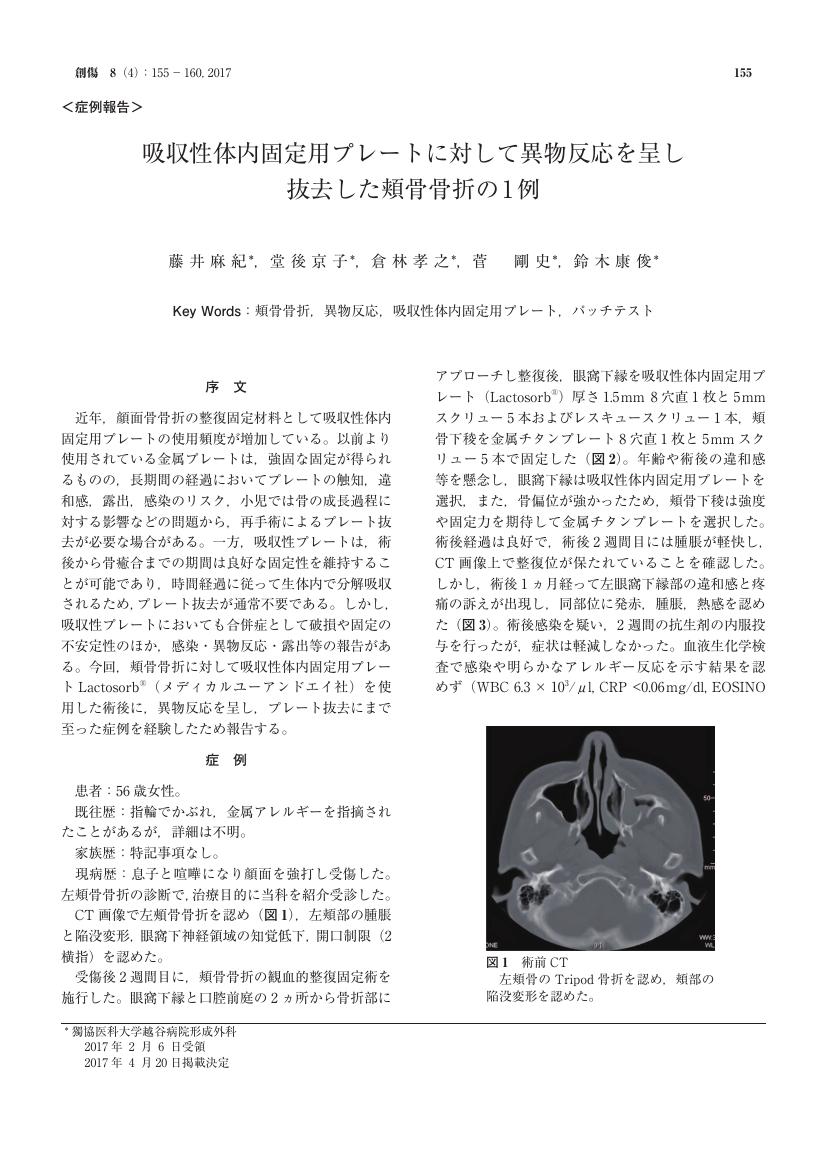

1 0 0 0 OA 吸収性体内固定用プレートに対して異物反応を呈し抜去した頬骨骨折の 1 例

- 著者

- 藤井 麻紀 堂後 京子 倉林 孝之 菅 剛史 鈴木 康俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本創傷外科学会

- 雑誌

- 創傷 (ISSN:1884880X)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.4, pp.155-160, 2017 (Released:2017-10-03)

- 参考文献数

- 17

1 0 0 0 OA 民主化後のモンゴル国の健康指標

- 著者

- 鈴木 岸子 アリウンバヤル ゲレルツォクト

- 雑誌

- 朝日大学保健医療学部看護学科紀要 = Bulletin of Department of Nursing, Asahi University (ISSN:21891788)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.17-21, 2017-03

1 0 0 0 OA 長崎出島オランダ商館庭園の形態変遷

- 著者

- 鈴木 誠

- 出版者

- 社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- 造園雑誌 (ISSN:03877248)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.13-18, 1992-03-31 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 3

長崎出島オランダ商館の庭園は実態記録の残るわが国初の西洋式庭園と考えられる。長崎出島オランダ商館の庭園は実態記録の残るわが国初の西洋式庭園と考えられる。この庭園の時代毎の形態について, 出島の図絵類70余点を基に調査研究した。その結果, 庭園の成立から終焉までは6つの時代に分けられた。その時代と特徴はそれぞれ,(1) 出島庭園成立初期 (17世紀中頃),(2) 西洋式整形庭園前期 (17世紀末~18世紀中頃),(3) 西洋式整形庭園後期 (18世紀中頃~19世紀初頭),(4) 整形式から自然風景式への移行期 (1829~1847年頃),(5) 自然風景式庭園期 (19世紀中頃),(6) 出島庭園終焉期 (1854~1858年) と呼ぶことができた。なおこの変遷は, 西洋造園史の潮流である, 整形式から自然風景式への流れとも時代的に少し遅れて対応していた。

1 0 0 0 OA 軽機関銃故障排除教育綱要

- 著者

- 藤巻 正生 鈴木 敦士 宮崎 基嘉

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.161-166, 1966-09-30 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 7

無蛋白飼料で5週間飼ったシロネズミとスレオニン欠乏飼料で4週間飼ったシロネズミの筋肉並びに肝臓の水溶性蛋白質のアミノ酸組成は, それぞれの正常区に比べて明らかな差は認められず, またカゼイン飼料区と完全アミノ酸飼料区の両正常区間, あるいは無蛋白飼料区とスレオニン欠乏飼料区の両欠乏区の間にも差は認められなかった。セルロースホスフェイトを用いるカラムクロマトグラフィーにより水溶性蛋白質を分画した結果, 筋肉の場合, 各画分の量比, 蛋白質中のトリプトファン含量には正常区, 無蛋白区, スレオニン欠乏区の間で差はみられなかった。しかし, 肝臓については, 無蛋白区, スレオニン欠乏区ともに正常区に比べてpH 5.0の緩衝液で吸着されない蛋白質が増加し, pH 7.0で溶出される画分の蛋白質は減少し, 各画分の蛋白質中のトリプトファン含量も正常区に比べてやや減少する傾向がみられた。アルドラーゼ活性は, 筋肉, 肝臓ともに無蛋白区の場合は, 正常区に比べてやや減少したが, スレオニン欠乏区の場合には, その差はみられなかった。スレオニン欠乏飼料および完全アミノ酸飼料で飼ったシロネズミの場合, カラムクロマトグラフィーで分画後pH 7.0の緩衝液で溶出される蛋白質画分のアミノ酸組成を分析した結果, 筋肉, 肝臓ともにスレオニン欠乏区と正常区の間に全く差はみられなかった。

1 0 0 0 初期絵巻物の風俗史的研究

1 0 0 0 メディア・レイプ

- 著者

- ウィルソン・ブライアン・キイ著 鈴木晶 入江良平共訳

- 出版者

- リブロポート

- 巻号頁・発行日

- 1991

- 著者

- 内藤 裕二 髙木 智久 鈴木 重德 福家 暢夫

- 出版者

- 公益財団法人 腸内細菌学会

- 雑誌

- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.1-11, 2020 (Released:2020-01-31)

- 参考文献数

- 45

京都の伝統的な漬物である「すぐき」から分離された乳酸産生菌Lactobacillus brevis KB290が,ビタミンA併用投与によりマウス腸炎モデルの腸炎発症進展を抑制することを明らかにしてきた.この腸炎抑制効果には,大腸粘膜において炎症抑制的に作用するCD11c+マクロファージと炎症促進的に作用するCD103−樹状細胞の比率を増加させることが関与していた.さらに,Lactobacillus brevis KB290とβ-カロテン併用療法による下痢症状に対する有効性を検証するために,下痢型過敏性腸症候群様症状の日本人を対象としたランダム化二重盲検プラセボ対照比較試験を実施したところ,排便頻度が低下し,腹部症状による労働生産性の低下を改善した.また,糞便細菌叢の解析でBifidobacterium属が有意に増加し,Clostridium属が有意に減少することが示された.

- 著者

- 鈴木 幸子 福田 達男 荒金 眞佐子 吉澤 政夫 森本 陽治 安田 一郎 伊田 喜光

- 出版者

- 日本生薬学会

- 雑誌

- 生薬學雜誌 : shoyakugaku zasshi : the Japanese journal of pharmacognosy

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.28-31, 2006

In order to realize the cultivation of Asiasarum sieboldii from the seed, the growth condition of the embryos and germination conditions of the seeds were studied. Although the embryos of the seeds soon after harvest were immature and undifferentiated, they grew to differentiate into cotyledons and radicles during storage in wet sand at room temperature, and germinated with rooting 120 days after harvest. The optimum temperatures for growth of the embryos and the germination of the seeds were shown to be 15-20℃, whereas more than 90% success rate was obtained in about 60 days on the germination test in petri dishes. On the other hand, the optimum temperature for seedling emergence is thought to be 8-10℃, since the germinated seeds planted in a sowing bed sprouted in the early spring after lower temperature in winter.

1 0 0 0 OA ウスバサイシンAsiasarum sieboldii F. Maekawaの発芽特性

- 著者

- 鈴木,幸子

- 出版者

- 日本生薬学会

- 雑誌

- 生薬學雜誌 : shoyakugaku zasshi : the Japanese journal of pharmacognosy

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, 2006-02-20

In order to realize the cultivation of Asiasarum sieboldii from the seed, the growth condition of the embryos and germination conditions of the seeds were studied. Although the embryos of the seeds soon after harvest were immature and undifferentiated, they grew to differentiate into cotyledons and radicles during storage in wet sand at room temperature, and germinated with rooting 120 days after harvest. The optimum temperatures for growth of the embryos and the germination of the seeds were shown to be 15-20℃, whereas more than 90% success rate was obtained in about 60 days on the germination test in petri dishes. On the other hand, the optimum temperature for seedling emergence is thought to be 8-10℃, since the germinated seeds planted in a sowing bed sprouted in the early spring after lower temperature in winter.

1 0 0 0 海洋酸性化がサンゴ礁域の石灰化生物に及ぼす影響

- 著者

- 諏訪 僚太 中村 崇 井口 亮 中村 雅子 守田 昌哉 加藤 亜記 藤田 和彦 井上 麻夕里 酒井 一彦 鈴木 淳 小池 勲夫 白山 義久 野尻 幸宏 Ryota Suwa Takashi Nakamura Akira Iguchi Masako Nakamura Masaya Morita Aki Kato Kazuhiko Fujita Mayuri Inoue Kazuhiko Sakai Atsushi Suzuki Isao Koike Yoshihisa Sirayama Yukihiro Nojiri 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 九州大学付属天草臨海実験所 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設 琉球大学大学院理工学研究科 琉球大学大学院理工学研究科 東京大学海洋研究所 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設 産業技術総合研究所 琉球大学 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 国立環境研究所地球環境研究センター Seto Marine Biological Laboratory Field Science Education and Research Center Kyoto University Amakusa Marine Laboratory Kyusyu University Sesoko Station Tropical Biosphere Research Center University of the Ryukyus Sesoko Station Tropical Biosphere Research Center University of the Ryukyus Sesoko Station Tropical Biosphere Research Center University of the Ryukyus Graduate School of Engineering and Science University of the Ryukyus Graduate School of Engineering and Science University of the Ryukyus Ocean Research Institute The University of Tokyo Sesoko Station Tropical Biosphere Research Center University of the Ryukyus Geological Survey of Japan National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST) University of the Ryukyus Seto Marine Biological Laboratory Field Science Education and Research Center Kyoto University Center for Global Environmental Research National Institute for Environmental Studies

- 出版者

- 日本海洋学会

- 雑誌

- 海の研究 (ISSN:09168362)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.21-40, 2010-01-05

- 参考文献数

- 102

- 被引用文献数

- 3

産業革命以降の二酸化炭素(CO_2)排出量の増加は,地球規模での様々な気候変動を引き起こし,夏季の異常高海水温は,サンゴ白化現象を引き起こすことでサンゴ礁生態系に悪影響を及ぼしたことが知られている。加えて,増加した大気中CO_2が海水に溶け込み,酸として働くことで生じる海洋酸性化もまた,サンゴ礁生態系にとって大きな脅威であることが認識されつつある。本総説では,海洋酸性化が起こる仕組みと共に,海洋酸性化がサンゴ礁域の石灰化生物に与える影響についてのこれまでの知見を概説する。特に,サンゴ礁の主要な石灰化生物である造礁サンゴや紅藻サンゴモ,有孔虫に関しては,その石灰化機構を解説すると共に,海洋酸性化が及ぼす影響について調べた様々な研究例を取り上げる。また,これまでの研究から見えてきた海洋酸性化の生物への影響評価実験を行う上で注意すべき事項,そして今後必要となる研究の方向性についても述べたい。The increase of the atmospheric carbon dioxide (CO_2) concentration after the industrial revolution caused global climate change. During the last several decades, coral reef ecosystems have been devastated by the mass-scale coral bleaching events caused by abnormally high seawater temperature in summer. In addition, increased atmospheric CO_2dissolves in the ocean, acts as an acid and finally decreases the pH level of seawater. This phenomenon, known as ocean acidification, is now being considered as a future threat to the calcifying organisms in coral reef ecosystems. In this review, we summarize basic backgrounds of ocean acidification as well as its potential impacts on coral reef calcifiers. Together with the distinctive mechanisms of calcification among specific groups, we review the impacts of ocean acidification on major reef-builders such as scleractinian corals, calcareous red algae and reef-dwelling foraminifera. Finally, we point out some recently-recognized problems in acidified seawater experiments as well as the future direction of this research field.

1 0 0 0 OA 感染予防対策におけるN95マスク装着効果について

- 著者

- 栁澤 千香子 押見 雅義 鈴木 昭弘 齋藤 康人 高橋 光美 鹿倉 稚紗子 洲川 明久

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1117, 2014 (Released:2014-05-09)

【はじめに】当センターは高度専門医療を担っており一般病棟268床の他,第二種感染症指定医療機関として51床の結核病床を有する。結核患者に対してのリハビリ介入も行っており,理学療法部の24年度新規依頼件数1223件のうち結核患者27件であり,全件数の2.2%を占めている。結核患者の理学療法実施にあたり,N95マスクを装着し他患者との接触を避けるため隔離病棟でのベッドサイド対応で感染予防を行っている。N95マスクの使用頻度は高いが,装着方法についてはマニュアルに記載されている程度で十分教育されてはいない。N95はフィルターの性能を示すものであり,装着後のマスクと顔の密着性は保証されていないため,米国では最低年1回のフィッティングテスト実施を勧告している。感染リスク抵減のため,N95マスクの正しい装着方法をマスターする事・自分の顔に合うマスクを見つけることを目的として,フィッティングテストを行う事が必要である。今回リハビリ部門において,N95マスクを使用しての定量的フィッティングテストを施行し教育効果の検証を行った。【方法】対象は当センターのリハビリスタッフ7名(PT6名・リハ医1名)。N95マスクは2種類使用した(マスクA:3M三つ折りマスク,マスクB:KOKENハイラック350型)。定量的測定は,労研式マスクフィッティングテスターMT-03型を使用(大気じんを使用してマスク内外の粉じん量の測定により漏れ率を測定)した。漏れ率5%以下で適合すると判定した。1回目の測定は,全員にマスクAを通常使用している方法で装着してもらい行った。2回目の測定は非適合の者に対し装着の方法・息の漏れがないか確認するためのユーザーシールチェック方法の指導後行った。3回目の測定は全員にマスクBを使用して行った。1回目の測定の際,装着方法が正しいか・ユーザーシールチェックを行えているか観察した。また,アンケートを行い基本的な装着方法を知っていたか・N95マスクの交換頻度等について調査した。【説明と同意】対象者には施行内容について主旨の説明後,同意を得て実施した。またアンケートは個人情報に配慮した。【結果】1.マスクAでは7名中3名が適合した。適合者平均0.88%(0.7~1.11%)・不適合者平均7.97%(5.02~9.99%)であった。不適合者の指導後の再測定では全員適合であった(全体平均1.52%)。2.マスクBでは全員適合した。全体平均0.54%(0.38~0.88%)。3.観察にて装着そのものができていなかったのは2名・装着やユーザーシールチェックまでできていたのは4名であった。できていた4名のうち不適合は2名であった。4.アンケートでは,N95マスクの装着方法を知っているは2名・だいたい知っている4名・知らない1名であった。ユーザーシールチェックまで意識して行っているのは1名・行っていない(知らない)3名であった。N95マスクの交換頻度は毎日5名・1週間ごと2名であった。【考察】マスクAでの適合者は,ユーザーシールチェックを意識して行えていた者・無意識で行っていた者・装着もできていなかったが偶然顔の形で適合した者が1名ずつであった。マスクBでは,装着方法の指導後の結果であったため適合者が増えた結果となった。ユーザーシールチェックに関しては,4名が行えていた。意識して行っているのは1名で他は無意識で行っていた。無意識で行っていたうち適合したのは1名であり,しっかり意識付けして行う事が必要である。N95マスクの交換頻度は,使い捨てが原則であるが実際にはばらつきがあった。衛生面でも統一した知識の共有が必要である。当センターでは,N95マスクを3種類採用しているが装着感のみで自己選択している現状である。しかし1種類のもので検証した結果,適合の割合は個々の顔の形や大きさにより8~9割程度のみとの報告もある。自分にフィットする製品を知っておくことも必要である。アンケートより今回定量的測定を行った事で,漏れを数値で確認でき客観的にわかりやすかった・結果が良かったので安心した・ユーザーシールチェックを行うことで,漏れる場所のポイントが分かり漏れが改善した等の反応があった。国内での結核罹患率は欧米諸国と比べると依然として高く,未だ年間2万1千人以上が新規に登録されている。また結核病床を有する病院での医療従事者の結核罹患率は,一般の発生率の3倍とされている。感染予防のためにも正しいN95マスクの装着方法について継続的な教育が大切である。【理学療法学研究としての意義】N95マスクの装着に関して定量的なフィッティングテストを行う事で,視覚的に正しい装着方法を学習できる。感染リスク軽減のために正しいマスクの装着についての教育・啓発は必要なことであると考えられる。

1 0 0 0 OA W. G. ゼーバルトにおける想起の空間 : 建築と記憶術

- 著者

- 鈴木 賢子

- 出版者

- 埼玉大学教養学部

- 雑誌

- 埼玉大学紀要. 教養学部 = Saitama University Review. Faculty of Liberal Arts (ISSN:1349824X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.123-147, 2013

1 0 0 0 IR 災厄の痕跡--日常性をめぐる問いとしての『ねじまき鳥クロニクル』(2)

- 著者

- 鈴木 智之 Suzuki Tomoyuki

- 出版者

- 法政大学社会学部学会

- 雑誌

- 社会志林 (ISSN:13445952)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.1-33, 2006-07

- 著者

- 鈴木 晃志郎

- 出版者

- 歴史地理学会

- 雑誌

- 歴史地理学 (ISSN:03887464)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.1-20, 2014-01

本論文は、「歴史的景観権」が史上初めて認められて全国的な知名度を得た広島県の鞆の浦で、筆者が2008年に実施したアンケート調査の結果を分析、推進・反対派双方の論理構造を可視化するとともに、賛否の別を問わずその態度の強弱が、ある種の決まり切った説明図式(「神話」性)にどれだけ自己同一化しているかで説明できることを明らかにした。

1 0 0 0 OA シンナー常習者にみられた壊死性潰瘍性口内炎の1例

- 著者

- 増田 健 難波 まゆみ 佐藤 和則 鈴木 伊知郎 高野 伸夫 松井 隆 中村 堅一

- 出版者

- Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.10, pp.1773-1776, 1982-10-20 (Released:2011-07-25)

- 参考文献数

- 14

1 0 0 0 OA ストレッチングが計算課題遂行数と気分尺度に及ぼす効果

- 著者

- 伊藤 マモル 中澤 史 朝比奈 茂 落合 久夫 鈴木 良則 山本 利春

- 出版者

- 法政大学体育・スポーツ研究センター

- 雑誌

- 法政大学体育・スポーツ研究センター紀要 = The Research of Physical Education and Sports, Hosei University (ISSN:21862842)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.19-28, 2011-03-31

- 著者

- 安田 利典 鈴木 駿吾

- 出版者

- 日本英語検定協会

- 雑誌

- Eiken bulletin = 「英検」研究助成報告 (ISSN:21882673)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.167-183, 2017

1 0 0 0 OA 脳血管障害片麻痺患者の麻痺側上肢機能について考える

- 著者

- 鈴木 俊明 鬼形 周恵子 文野 住文 谷 万喜子

- 出版者

- 関西理学療法学会

- 雑誌

- 関西理学療法 (ISSN:13469606)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.13-19, 2011 (Released:2012-01-06)

We conducted evaluation and physical therapy for the affected arm function of a patient with cerebrovascular disease. In the evaluation of affected arm function, it is important to understand the relativity of the overall problem using observation not only of the movement of the affected arm but also of the whole body such as in walking. An effect of physical therapy on the problem of the affected arm may be found, but to maintain the effect of physical therapy we need an approach for the whole body together with the affected arm. ASPT (Acupoint Stimulated Physical Therapy) on Ba-geae was very effective for fine movement of the affected finger.

1 0 0 0 OA アスタキサンチン含有飲料の肌におよぼす影響

- 著者

- 塚原 寛樹 松山 明正 阿部 哲朗 許 鳳浩 太田 富久 鈴木 信孝

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.57-62, 2016-09-30 (Released:2016-10-14)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3

目的:アスタキサンチン含有飲料の肌におよぼす影響を検討する. 方法:肌の衰え(加齢による肌のたるみ,肌の乾燥など),肌のくすみが気になる30歳以上50歳未満の日本人女性を対象に試験を実施した.試験結果を客観的に評価するために,二重盲検法による群間比較を行った.被験者20名をアスタキサンチン含有飲料(アスタキサンチン3 mg含有)摂取群とプラセボ飲料摂取群(対照群)に無作為に割り付けを行い,試験食品摂取前,試験食品摂取4週後および8週後に紅斑,皮膚水分量,皮膚水分蒸散量,皮膚粘弾性,顔面画像解析(VISIA)などについて評価を行った. 結果:群間比較において,皮膚水分量,皮膚水分蒸散量,皮膚粘弾性,紅斑およびキメの項目でアスタキサンチン含有飲料群がプラセボ飲料群に比較して有意に優れていた. 結論:アスタキサンチンは肌のバリア機能の障害を抑制し,肌の保水力を維持し肌の乾燥を緩和すると同時に,紅斑,皮膚粘弾性,キメに対する効果を有すると考えられた.試験食品に起因すると考えられる有害事象はみられず,アスタキサンチン含有飲料は肌にとって有用な飲料であると考えられた.