1 0 0 0 OA ストレス関連疾患としての摂食障害 —脳画像研究によるアプローチ—

- 著者

- 佐藤 康弘 福土 審

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.8, pp.790-796, 2017 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 29

摂食障害の発症, 維持にはストレスが深く関与しており, 対人関係ストレス, 虐待, 喪失体験などが摂食障害のリスク要因として知られている.神経性やせ症 (AN) 患者は認知制御が過剰で, 情動処理の活動が抑制されていることがその病因, 病態に深く関与していると考えられるようになってきた. 対人関係ストレスに関連する不快な語彙を用いたfMRI研究では, AN患者は背外側前頭前野など認知制御を司る領域の活動が亢進し, 一方で失感情症傾向が強いほど情動に関わる扁桃体などの活動が低下していた.われわれは認知柔軟性課題をAN患者に施行したfMRI研究により, 腹外側前頭前野の機能低下を報告している. また, 認知制御と報酬評価の機能を統合した意思決定課題において, AN患者は背外側前頭前野の活動亢進を示した. これらの知見もまた過剰な認知制御による情動処理抑制の証左となる. 摂食障害患者における神経回路の異常がストレス対処行動の異常につながっている.

1 0 0 0 OA 現代選挙制度と代表制民主主義の改善策としてのロトクラシー その展望と課題

- 著者

- 西山 渓

- 出版者

- 学校法人 開智学園 開智国際大学

- 雑誌

- 開智国際大学紀要 (ISSN:24334618)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.65-76, 2022-02-15 (Released:2022-04-28)

現代選挙制度と代表制民主主義その正統性は、いわゆる「民主主義の危機」と呼ばれる一連の議論から大きな疑問を投げかけられている。本論文では、こうした現代選挙制度と代表制民主主義の改善策あるいはオルタナティブとして近年注目を集める、籤引きを用いた民主主義の構想であるロトクラシー(Lottocracy)に着目し、その展望と課題をそれぞれ考察するものである。ロトクラシーはこれまで「選挙制度と比べてどの点で優れているか(あるいはいないか)」という点に焦点が当てられ議論されることが多かったが、本論文ではロトクラシーの 3 つのシナリオ(二院制、法案拒否権に限定した市民院、選挙なきロトクラシー)同士を比較・検討することでロトクラシーの可能性と限界を論じていく。これらの 3 つのシナリオの比較を通し、ロトクラシーの理論上の魅力を出来る限り保ちつつも、実現可能性のあるロトクラシーのあり方を考察する。

1 0 0 0 OA 日本野球におけるアンダースローの運動技術史

- 著者

- 鈴木 直樹

- 出版者

- スポーツ史学会

- 雑誌

- スポーツ史研究 (ISSN:09151273)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.31-46, 2019 (Released:2020-03-31)

1 0 0 0 工業技術院機械技術研究所

- 著者

- 清水 嘉重郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本人工臓器学会

- 雑誌

- 人工臓器 (ISSN:03000818)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.5, pp.254-255, 1977

1 0 0 0 OA デジタル資料の長期保存に関する国内機関実態調査(令和3年度)

- 出版者

- 国立国会図書館

- 巻号頁・発行日

- 2022-06

1 0 0 0 OA Fibonacci数の高速計算法

- 著者

- 高橋 大介

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.6, pp.1918-1921, 2000-06-15

本論文では,Fibonacci数を高速に計算する方法について述べる.Fibonacci数 $F_n$ を計算するには,Lucas数の積に基づくアルゴリズムが,最もビット演算量が少ないことが知られている.このアルゴリズムにおいて,多倍長数の乗算を多倍長数の自乗計算に置き換えることで,さらに演算量を減らすことができることを示す.

- 著者

- Nobuko Murayama Hiromi Ishida

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.Supplement, pp.S1, 2018-07-01 (Released:2018-08-28)

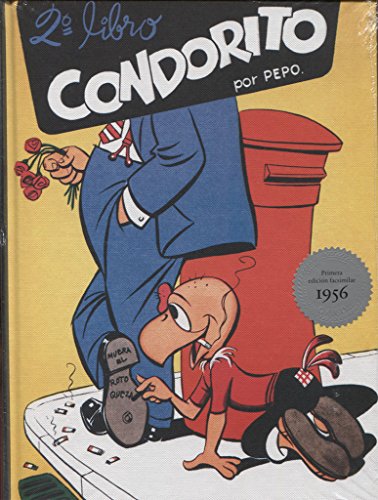

1 0 0 0 Condorito

- 著者

- pepo

- 出版者

- Origo Ediciones

- 巻号頁・発行日

- 2015

1 0 0 0 OA ヴァイオリンの胴体内の空気の温度変化による空気共鳴モードA0周波数のシフト

- 著者

- 松谷 晃宏

- 雑誌

- 2015年第62回応用物理学会春季学術講演会

- 巻号頁・発行日

- 2015-02-06

1 0 0 0 OA 河川漁撈と池沼漁撈 淀川と巨椋池の内水面漁撈の比較

- 著者

- 伊藤 廣之

- 出版者

- 大阪歴史博物館

- 雑誌

- 大阪歴史博物館研究紀要 (ISSN:13478443)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.0019-0032, 2013 (Released:2022-06-11)

本論文では、淀川水系最大規模の池沼である巨椋池の漁撈との比較をとおして、淀川の河川漁撈の特徴を検討した。淀川の淡水域と汽水域の漁撈について、そこでの漁獲対象、漁具・漁法のあり方を詳述した。つぎに河川漁撈との対比のため、巨椋池のなかの大池を取り上げ、ヘリ・チュウドオリ・マンナカという三つの領域での漁撈について、そこでの漁撈のあり方を詳述した。つぎに、河床・池盆形態、水、水生植物に注目し、淀川と巨椋池の漁撈環境の違いを明らかにしたうえで、漁具・漁法、漁撈知識等に関して、環境の違いにもとづく淀川と巨椋池の漁撈の共通点や相違点を分析し、淀川の河川漁撈の特徴について検討した。その結果、河川における漁撈技術の規定要因として、①川の増水、②汽水の塩分濃度の変化、③魚介の降下・遡上など、河水をめぐる自然現象や、川を生息の場や通り道とする魚介の生態が関わっていることを明らかにした。

- 著者

- 任 鷹

- 出版者

- 神戸市外国語大学研究会

- 雑誌

- 神戸外大論叢 = Journal of foreign studies (ISSN:02897954)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.45-52, 2008-09-30

1 0 0 0 OA <研究ノート>民俗学におけるサードプレイス論の可能性

- 著者

- 真保 元

- 出版者

- 成城大学常民文化研究会

- 雑誌

- 常民文化 = Jomin bunka (ISSN:03888908)

- 巻号頁・発行日

- no.45, pp.99-116, 2022-03-31

- 著者

- 村上 雅昭 水野 雅文 藤井 千代 MASTROENI Mastroeni 高橋 佳代 稲井 友理子

- 出版者

- 明治学院大学社会学部付属研究所

- 雑誌

- 研究所年報 (ISSN:09114831)

- 巻号頁・発行日

- no.41, pp.93-105, 2011-03

論文

1 0 0 0 OA Education Program 2 ハンセン病の臨床

- 著者

- 岩田 誠

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.11, pp.787, 2010 (Released:2011-03-28)

1 0 0 0 OA 美術・考古資料に見る古代の騎行・車行

- 著者

- 末崎 真澄

- 出版者

- Japanese Society of Equine Science

- 雑誌

- Japanese Journal of Equine Science (ISSN:09171967)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.1-23, 1993-09-30 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 54

馬の家畜化の始まりについては,ウクライナのデレイフカの遺物調査から,BC4,000年頃に馬が役畜として使用された可能性が高まつている。 一方,車馬の利用については,メソポタミアで,BC4,000年紀のウルクIVa層出土の絵文字にその車輪の表現が見られる。その後シュールのウル王朝の資料等には,板を用いた車輪が見られ,戦車にもう少し機動力をもたせたスポーク式車輪が登場するようになった。このような車輪の改良,方が多い。 ところでオリエントでは,伝統的にやロバに車を引かせており,馬への騎乗も,牛ロバへの騎乗に続くものであった。そしてBC1,500年頃から,騎馬の風習がユーラシアの草原士帯から伝播し,西アジアでもルリスタン青銅器戈化の金属の馬性の銜が発明されると,より力の強い馬の制御も一段と有利となった。 オリエントでは車行に遅れて導入された騎行も,しだいに周辺の文明圏,エジプト,ギリシア,そしてインドへと伝播していった。 これらの車行・騎行の様子は,アッシリアや古代ギリシアの美術・考古資料に数多く表現されており,また実際の車馬の遺物も出土している。 さてユーラシアの草原地帯では,BC2,000年紀には騎行が盛んになったと考えられているが,文献上に登場するのは,ずっと後のことである。BC8世紀頃からアッシリアの文献に記されたキンメル人,続いてBC7世紀には本格的な遊牧騎馬民族スキタイが登場する。このような遊牧騎馬民族は,ユーラシアのステップ地帯の東西に興り,黒海周辺ではスキタイ,サルマタイ,中央アジアにはサカ,月氏,そして東は匈奴などが勢力を奮った。これらの騎馬民族の生活,習俗は,黒海周辺やアルタイ山中の多くのクルガン(墳墓)出土の黄金製品などに見ることができる。 中国での馬の家畜化は,神話によると夏王朝以前にさかのぼるとされるが,殷商代(BC1,500年)以前に考古学的な証拠はないとされる。そして実際の馬車は,河南省安陽市から殷商代のものが見つかっており,また同時代の甲骨文字には,既に馬車の表現が見られる。 ところで東アジアの馬車は,基本的には西アジアの馬車と一致するが,馬車のスポークは東アジアのものに多数のスポークが見られ,とくにステップ地帯にはその古い証拠が発見されている。この馬車は,中国で周代に発展を遂げ,秦代にはその頂点とも言える始皇帝の銅車馬が出土している。この後,中国を統一した漢は,伝統的な重装歩兵と戦車から成る軍隊を改革,同様な騎馬軍団を組織,ついにBC101年には,西方の汗血馬,または天馬と呼ばれる名馬を入手する。その名馬の図像は,以降,壁画や俑に多く表現されるようになった。 朝鮮半島へも中国の影響が見られ,楽浪郡跡から車馬具が出土している。一方,半島北部は,北方からの騎馬民族の影響を受けていたと考えられるが,半島でも三国時代(高句麗,新羅,百済)に入ると騎馬の風習が盛んになる。その様子は高句麗壁画に見られ,実際の馬胄も出土。そしてこの馬胄やその他の馬具は,5世紀以降には,日本にも伝えられるようになった。こうしてもたらされた馬具は,その後の日本の馬具の文化を開花させることとなった。 最後に,このたび美術・考古資料により古代の騎行・車行について,紹介してきたが,馬と人間の織りなす壮大な歴史や文化を紹介するには,やや図版不足が否めなかった。但し,近年の研究成果も含めて,その一端なりとも紹介できたと思う。 ところでそれぞれの資料に表わされた馬の図像については,誇張されたり,形式化されたものも多い。また馬と人間の歴史を見ても,馬は,当時の支配者達によって求められ,何十回となく移動され,改良されたことが文献上からも推測される。 よって今後は,近年著しく発展を遂げた科学技術を用いた考古学的なアプローチと併せ,文献上による人の手に成る移動も抑えながら,古代の馬の実像と,騎行・車行の歴史に迫まれることを望みたい。

1 0 0 0 OA ライバル関係の対人関係次元上の位置づけに関する総合的研究

1 0 0 0 OA マーケティングの質的比較分析

- 著者

- 小野 晃典

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.3-5, 2022-06-30 (Released:2022-06-30)

- 参考文献数

- 6

This special issue contains five articles that analyze various marketing phenomena using qualitative comparative analysis (QCA). QCA is a relatively new method for testing complicated hypotheses in the social sciences. Several overseas journals have published special issues on QCA, but no issues with a focus on QCA have been organized by marketing journals in Japan. As the first of its sort on QCA in Japan, this special issue provides both high quality QCA articles and datasets that support the hypotheses in each of these articles.

1 0 0 0 OA 酒田市立光丘文庫所蔵「蝦夷記」のアイヌ語について

- 著者

- 佐藤 知己

- 出版者

- 北海道大学文学研究科

- 雑誌

- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, pp.95-118, 2003-11-28