1 0 0 0 OA なぜサイエンスコミュニケーションなのか ―「想定外」を想定するために―

- 著者

- 渡辺 政隆

- 出版者

- 専門日本語教育学会

- 雑誌

- 専門日本語教育研究 (ISSN:13451995)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.15-18, 2011-12-16 (Released:2012-08-20)

- 参考文献数

- 5

サイエンスコミュニケーションの要諦は、サイエンスをめぐる開かれたコミュニケーションである。しかしそれを阻むのが、専門用語、ないし個々の業界特有のジャーゴンである。ジャーゴンは、必ずしも特殊な専門用語とは限らない。日常語であっても、コミュニティーが異なればジャーゴンとなりうるためである。サイエンスコミュニケーションが開かれたコミュニケ-ションとなるためには、異分野コミュニケーションの壁を崩すリテラシーの共有を図る工夫が必要となる。誰もがその工夫を心がければ、サイエンスが一つの文化として社会に浸透してゆく助けになろう。

1 0 0 0 OA 資料 : 調整的音楽療法(RMT)第1期における介入効果の検討

- 著者

- 二瓶 穂香 小口 真奈 髙橋 徹 仁田 雄介 管 思清 榎本 ことみ 朴木 優斗 熊野 宏昭

- 出版者

- 早稲田大学人間科学学術院

- 雑誌

- 人間科学研究 = Waseda Journal of Human Sciences (ISSN:18800270)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.101-107, 2021-09-27

1 0 0 0 OA 脳波計測を用いた音楽鑑賞時の協和音・不協和音に対する人間脳活動に関する研究

- 著者

- 張 琪

- 出版者

- 多摩大学グローバルスタディーズ学部

- 雑誌

- 紀要 = Bulletin (ISSN:18838480)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.111-118, 2021-03-31

音楽鑑賞は人間にとっては楽しみであるだけでなく、心身の健康に大きな影響を与えると思われるため、医療に音楽利用する音楽療法も生まれた。音楽療法の作用メカニズムを解明するには、協和音・不協和音が人間の脳活動にどのような影響を与えるかに視線が注がれている。本研究では、脳波計測を用いて、普段よく鑑賞されるピアノ単体のクラシック曲を実験刺激として利用し、協和音・不協和音が音楽鑑賞時に脳活動にもたらす影響を探ってみた。被験者による個人差があったが、後頭葉、左側頭葉、右頭頂葉、及び前頭葉で脳活動成分が観測された。これらの結果は今後の音楽療法の有効活用につながることに期待したい。

1 0 0 0 OA アメリカ戦争権限法の改革提案

- 著者

- 廣瀬淳子

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- no.239, 2009-03

1 0 0 0 OA 仮想物体の掴み動作に着目した立体視可能なAR システムに関する検討

- 著者

- 鈴木 奏太 佐藤 美恵

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会年次大会講演予稿集 2015 (ISSN:13431846)

- 巻号頁・発行日

- pp.24A-4, 2015 (Released:2018-05-18)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 仮想現実感の世界 リアリティとは何か

- 著者

- 羽根 義

- 出版者

- 社団法人 可視化情報学会

- 雑誌

- 可視化情報学会誌 (ISSN:09164731)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.46, pp.168-173, 1992-07-05 (Released:2009-07-31)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 恋と愛 : フランクルの「コペルニクス的転回」を手がかりとして

- 著者

- 雨宮 徹 Tohru AMEMIYA

- 出版者

- 大阪河﨑リハビリテーション大学

- 雑誌

- 大阪河﨑リハビリテーション大学紀要 = Journal of Osaka Kawasaki Rehabilitation University (ISSN:1881509X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.23-37, 2008-03

拙論の目的は、恋と愛を質的に異なる現象として扱い、両者における自己-他者関係の相違を明確にすることにある。まず、恋においては、自己の欲望を余すところなく満たすために他者から離れようとする方向性と、自己が他者に受容されるために他者に接近しようとする方向性の二つが、互いに鋭く矛盾したまま、並存していることが確認される。この矛盾を解決するために、恋する人間はさまざまな戦略をとるが、それらはすべて破綻するということが明らかにされる。次にフランクルの「コペルニクス的転回」の概念を手掛かりとし、恋における自己の特徴は、自己中心性にあるのだと位置づけられるのに対して、愛の特徴は、自己超越性にあるのだということが、「Bei-sein」にまで遡って説明される。その結果、愛において他者は、主客が分裂する以前の、自己における他者の端的な顕現への驚きを通じて、その存在の独自性を看取されるのだ、ということが示される。

- 著者

- 南 庄一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.110-116, 2019-02-15 (Released:2019-02-15)

- 参考文献数

- 10

今回,筆者は当院の医療観察法病棟において,重篤な精神病症状と衝動的な暴力によって,治療が停滞していた統合失調症の長期入院事例に関わる機会を得た.介入としての対話の中で,ギター演奏が事例にとって意味のある作業であることを見出した.事例はギターを演奏することを通して,治療に対する動機づけを高め,前向きに治療に取り組むことで地域生活を再開させた.医療観察法という強制医療の枠組みにおいて,対象者の意味のある作業に着目することは,対象者との関係性を構築し,ケアの進展を図る上で有用であり,長期入院化を打開する有効な手段となりうることが示唆された.

1 0 0 0 OA 吃⾳が⽇常⽣活に及ぼす⼼理的影響とセルフコンパッションの関係に関する予備的調査

- 著者

- Seiji Adachi

- 出版者

- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.14-22, 2017-01-01 (Released:2017-01-01)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2 2

A minimal model explaining intonation anomaly, or pitch sharpening, which can sometimes be found in baroque flutes, recorders, shakuhachis etc. played with cross-fingering, is presented. In this model, two bores above and below an open tone hole are coupled through the hole. This coupled system has two resonance frequencies ω±, which are respectively higher and lower than those of the upper and lower bores ωU and ωL excited independently. The ω± differ even if ωU= ωL. The normal effect of cross-fingering, i.e., pitch flattening, corresponds to excitation of the ω--mode, which occurs when ωL⪆ωU and the admittance peak of the ω--mode is higher than or as high as that of the ω+-mode. Excitation of the ω+-mode yields intonation anomaly. This occurs when ωL⪅ωU and the peak of the ω+-mode becomes sufficiently high. With an extended model having three degrees of freedom, pitch bending of the recorder played with cross-fingering in the second register has been reasonably explained.

- 著者

- 古井 良彦 遠藤 桃子 副島 清美 片山 一朗 西岡 清

- 出版者

- 日本皮膚科学会西部支部

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.555-558, 1995-06-01 (Released:2011-07-20)

- 参考文献数

- 8

I. はじめに: われわれはlidocaineの経口アナログであるmexiletine hydrochlorideを, 帯状疱疹ならびに帯状疱疹後神経痛の疼痛を除去する目的で使用し, 有効であったので報告する。II. 対象ならびに方法: 対象は帯状疱疹患者97名と帯状疱疹後神経痛の患者8名で, 全例を無作為に次の3群に分けた。第1群: 基本処方+mexiletine(150mg/day), 第2群: 基本処方+vidarabine(300mg/day)+alprostadil(60μg/day), 第3群: 基本処方[naproxen(300mg/day)+mecobalamin(1500μg/day)]のみ。III. 結果: 帯状疱疹において, mexiletineを投与した第1群では内服開始の次の日には疼痛が約半分に, 4日目には約1/5に減少した。また全例が約9日で疼痛が消失し, 他群に比し除痛効果が優れており予後も良好であった。他群では疼痛消失までの期間がより長く, 疼痛が残った症例がみられた。帯状疱疹後神経痛についても同様の傾向がみられた。IV. かんがえ: mexiletineの経口投与はiontoforesisと同程度の有効率を示し, 帯状疱疹ならびに帯状疱疹後神経痛に伴う疼痛の治療に有効であると考えられる。

1 0 0 0 OA 植物ウイルスとRNAi

- 著者

- 竹田 篤史 三瀬 和之 奥野 哲郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.7, pp.468-475, 2005-07-01 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 78

- 著者

- 長岡 洋介

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.8, pp.719-720, 1973-09-05 (Released:2020-10-23)

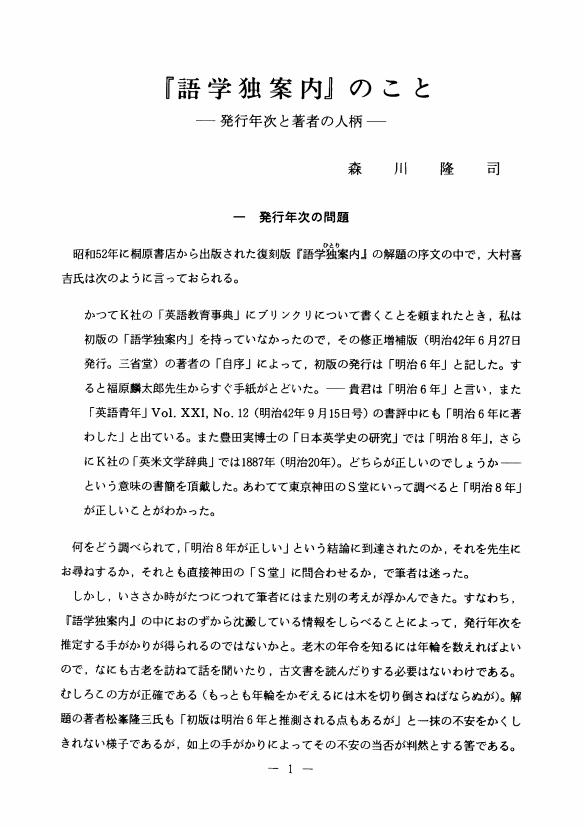

1 0 0 0 OA 「語学独案内」のこと-発行年次と著者の人柄-

- 著者

- 森川 隆司

- 出版者

- 日本英語教育史学会

- 雑誌

- 日本英語教育史研究 (ISSN:0916006X)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.1-19, 1989-05-01 (Released:2012-10-29)

1 0 0 0 野生ニホンザル・母系社会のオスの生活史

ニホンザルは母系血縁の複雄複雌群で暮らすサルで、群れの社会構造やメスの生活史に関しては膨大な研究成果がすでに蓄積されている。一方、群れを出て独自に行動し、他群に加入する「群れ外オス」の生活史については、野生状態での知見がほとんどない。本研究は母系社会を外側から支える群れ外オスの生活史を明らかにし、ニホンザルの社会構造の闇の部分に迫ろうと計画された。四年間の研究成果は概略以下の通りである。(1)群れ外オスの社会的存在様式としては、群れに追随するオスと追随しないオスの二通りがある。(2)非追随オスはさらに、単独で暮らすハナレオスとオスグループを作って暮らすグループオスの二通りがある。(3)閉鎖環境(金華山)ではオトナとワカモノのオスで、群れオス、追随オス、非追随オスの割合は2対3対3であった。(4)群れ外オスのうち、若年のオス(4〜10歳)はメンバーシップの安定した持続的なオスグループを作り、老齢のオス(15歳以上)はごく一時的なオスグループは作るが通常ハナレオスとして生活している。(5)持続性のあるオスグループは特定の群れの同年齢か同世代の若いオスたちが核となって形成される。(6)オスグループの中で最高齢になったオスから順に、交尾期にオスグループを離れて追随オスになる。(7)オスグループの最低齢のオスはしばらく出自群を往き来する。(8)最低齢のオスが群れオス(出自オス)を群れから連れ出し、それがオスの群れ離脱の大きな引き金になっている。(9)金華山では群れ離脱は4〜6歳で高頻度に生起する。(10)新たに群れに加入したオスの群れ滞在期間は1年から8年とばらつきが多い。(11)オスは一生の間にいくつもの群れを渡り歩くのではなく1群か多くて2群である。これらの新しい発見から、オスの生活史を描き上げることが可能になった。

1 0 0 0 OA 法人化に伴う国立大学幹部事務職員の人事管理の変化に関する分析

- 著者

- 飯塚 潤

- 出版者

- 国立大学法人 東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策コース

- 雑誌

- 大学経営政策研究 (ISSN:21859701)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.91-107, 2020 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 16

National universities in Japan were incorporated in 2004. Before that, these institutions were just branches of the Ministry of Education and their administrative staff comprised civil servants. Fifteen years after the incorporation, it is becoming increasingly important for all national universities to develop their human resource strategies as a juridical public body separated from the central government. This paper examines the changes in human resource management within non-academic departments of Japanese national universities after their incorporation using a framework based on principal-agent theory.The findings of this study show that the total number of middle managers at non- academic departments has been expanding while those dispatched from the Ministry of Education have not decreased. This implies that national universities have acted on their own strategies while considering government incentives.

1 0 0 0 OA ジャグリングの熟達における思考過程の分析‐3ボールカスケードの事例より‐

- 著者

- 内山 光太 伊藤 毅志

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, no.SKL-22, pp.07, 2016-03-04 (Released:2021-08-31)

ジャグリングの3ボールカスケードを題材に、初心者7名を2週間に渡って練習をさせ、言語報告と動画の解析などにより、気付きや問題意識による身体知の獲得過程を詳細に調査した。

1 0 0 0 劇画の思想

- 著者

- 石子順造 菊地浅次郎 権藤晋著 太平出版社編

- 出版者

- 太平出版社

- 巻号頁・発行日

- 1973