- 著者

- Sho Yamakawa Kenji Hayashida

- 出版者

- Japan Society of Plastic and Reconstructive Surgery

- 雑誌

- Journal of Plastic and Reconstructive Surgery (ISSN:2436259X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.26-30, 2022-01-27 (Released:2022-01-27)

- 参考文献数

- 15

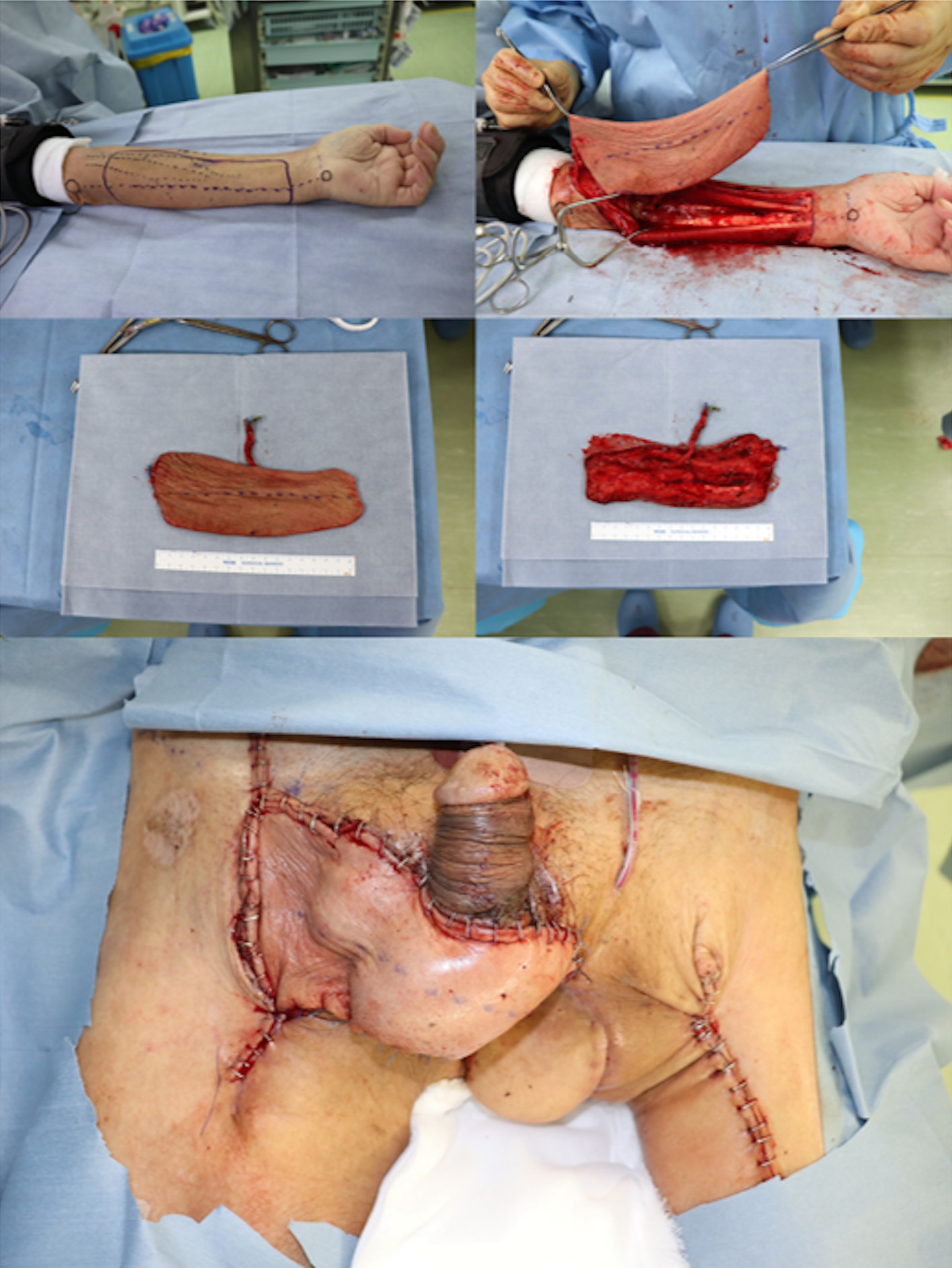

Scrotal defects requiring reconstruction may occur after trauma, cancer, or infection. To maintain good testicular function, the ideal scrotal temperature should be slightly lower than the abdominal temperature. However, large local flaps that are enough to cover the testes cannot be used in all patients. A 74-year-old man presented with scrotal and perineal tissue defects after undergoing debridement for Fournier's gangrene due to rectal carcinoma-induced perforation. The scrotal skin defect was reconstructed using a 22 × 10-cm-free ulnar forearm flap. The postoperative course was uneventful, and at the 14-month follow-up examination, the scrotal skin was found to be thin and pliable. Moreover, the donor site on the left forearm was in an acceptable state and no hand dysfunction due to contracture was observed. Based on our observations, we recommend that the free ulnar forearm flap might be an effective option for scrotal reconstruction, causing little donor site morbidity.

1 0 0 0 OA 日本人母親の対乳児発話の語彙特徴と子どもの言語発達

- 著者

- 小椋 たみ子 増田 珠巳 浜辺 直子 平井 純子 宮田 Susanne

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.153-165, 2019 (Released:2021-09-30)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1

本研究は9,12,14,18,21,24ヶ月児の158名の母親の5分間の発話を分析し,対乳児発話の語彙面にあらわれた特徴を明らかにした。また,このうち127名の子どもの言語発達の追跡調査を33ヶ月時点で行い,対乳児発話がその後の子どもの言語発達へいかなる効果を及ぼすかを明らかにした。対乳児発話の種類を育児語(名詞系,動作名詞系,形容詞系,コミュニケーター系),オノマトペ,接尾辞の付加,音韻転化の4種類に分類し,タイプとトークンの発話単位頻度を算出した。観察時点ではオノマトペだけが年齢間で有意な差があった。各対乳児発話の語彙の内容を詳しくみると,オノマトペは反復,および特殊拍がついたオノマトペ標識の頻度が高かった。育児語は動作名詞系が有意に高かった。音韻転化は語の一部が拗音で発音されていた。対乳児発話のその後の子どもの言語発達への効果は,14ヶ月時点の母親の育児語が追跡33ヶ月の子どもの成人語表出語数を予測していた。育児語は,子どもが語と対象の間の恣意的な結びつきのルールを学習する足場づくりの役割をもっていることを育児語の類像性の観点から考察した。

- 著者

- 神本 秀爾

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.33-47, 2015

<p>本研究の目的は、文化人類学的見地から、日本人ラスタのラスタファーライへの参入経緯と、彼らの解釈および実践の傾向を明らかにし、日本におけるラスタファーライの受容のされ方について考察することである。第2節では、日本におけるラスタファーライの概略を記述する。第3節では、日本におけるラスタファーライの展開を3期に分け、それぞれの時期における日本人ラスタたちの参入と探求の過程を論じる。第4節では、日本における解釈の特徴を、「『自然』の重視」「セラシエ崇敬の弱さ」「外見の重視」の3つの視点から分析する。以上を通じて、本稿では、日本人ラスタの多くは、それぞれの時代に流行しているレゲエを介してジャマイカのラスタファーライに接近しながらも、その受容に際しては、ラスタファーライそのものや、ラスタファーライの拠って立つ、聖書に根ざした救済観を相対化し、地球への愛着とも呼ぶべき思想につくりかえていると結論づけた。</p>

1 0 0 0 OA 鉄道車両における再粘着制御時の台車振動に起因する空転誤検知現象の考察

- 著者

- 山口 泰平 道辻 洋平 牧島 信吾 髙橋 諭

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.905, pp.21-00277, 2022 (Released:2022-01-25)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

Wheel slips in railway vehicles cause poor acceleration and damage to wheels and rails. Re-adhesion control is widely used to resolve wheel slips in electric motor cars. In re-adhesion control, it has been an important problem to consider appropriately the vehicle dynamic motion, which affects the control performance greatly. In this study, we investigate the mechanism and characteristics of slip misdetection phenomena which occur due to bogie vibration excited during re-adhesion control. We construct a three-dimensional vehicle model including roll motion with parallel Cardan drives. The tangential force coefficient model between wheels and rails includes the influence of translational velocity, slip velocity and wheel loads. The simulation model is validated by comparison with measurements in a test run of a real vehicle conducted in previous research. Simulation results illustrate the behavior of the bogie under traction such as the difference of wheel loads of four wheels and the attitude of the bogie frame. It is shown that continual slip misdetection can occur because of pitch and roll vibration of the bogie frame which is excited during re-adhesion control when the primary vertical damping coefficient is small. The misdetection is prevented by changing the amount of motor torque reduction in re-adhesion control. The appropriate range of the amount of reduction to avoid the misdetection gets narrower as the primary vertical damping coefficient decreases. The primary vertical suspension stiffness and characteristic of tangential force coefficient also affect the occurrence of the misdetection.

1 0 0 0 IR 親鸞と怪異・伝承 : 鳥栖無量寿寺を事例として

- 著者

- 南條 了瑛

- 出版者

- 龍谷大学大学院文学研究科紀要編集委員会

- 雑誌

- 龍谷大学大学院文学研究科紀要

- 巻号頁・発行日

- no.38, 2016-12-26

1 0 0 0 OA アルツハイマー病患者における簡易知能検査とWAIS-Ⅲの関連 および知能特性

- 著者

- 伊澤 幸洋 小嶋 知幸 浦上 克哉

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.4, pp.572-580, 2012-12-31 (Released:2014-01-06)

- 参考文献数

- 30

アルツハイマー病 (AD) 患者における簡易知能検査と WAIS-Ⅲ の関連および疾病による知能特性について検討した。対象は, DSM-ⅣとNINCDS-ADRDA の診断基準を満たした AD 患者78 例 (男性 21 例, 女性 57 例) で平均年齢 81.6±6.0 歳であった。検査はHDS-R, MMSE, RCPM の簡易知能検査と WAIS-Ⅲ を実施した。その結果, 各簡易知能検査と WAIS-Ⅲ FIQ, VIQ, PIQ はそれぞれ中等度以上の有意な相関を認め, 旧版のWAIS ・WAIS-R で認めた併存的妥当性は維持されていると考えられた。RCPM は WAIS-Ⅲ動作性下位検査との相関から構成能力や図形の認知処理との関連は強いが, 推理能力との関連はやや弱いと考えられた。また, AD による知能特性として WAIS-Ⅲ の「類似」と「理解」の成績低下から抽象化能力および社会通念の低下がうかがわれる一方, 「数唱」と「行列推理」は比較的高得点であり, 言語性短期記憶や収束的思考能力は疾病の影響を受けにくい知能領域と考えられた。

1 0 0 0 OA 帝国大学入学提要 : 附録・入学試験問題集

1 0 0 0 OA 6. ウェアラブルセンサを活用したスポーツシーンでの心身状態の解読とフィードバック

- 著者

- 持田 岳美 木村 聡貴 井尻 哲也 柏野 牧夫

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.5, pp.301-305, 2017 (Released:2019-05-10)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 サカナのふるえ-恒温動物のふるえの原型か

ほ乳類や鳥類は,環境温が低下すると,ふるえによる産熱反応を起こして体温を保つ。一方,爬虫類,両生類,魚類は,環境温が低下しても産熱反射を生まず体温が下がる変温動物である。しかし,ふるえが系統発生上いつ生じたのかわかっていないここでは,低温でふるえ様の反応がサカナで生まれるとの仮説を立て,それを検証する実験をおこなった.受精後3日齢のゼブラフィッシュの稚魚を,28.5℃から12℃の水に移すと,尾ひれを律動的に振る相(ON相,約10Hz)と静止する相(OFF相)が,約3秒の周期で断続的に生じた(ON-OFF相)。しかし,サカナに前進運動は見られなかったので,その運動は産熱のための考えられる.ここでは,発砲スチロールで熱流を遮蔽した試験管に少量の12℃の水を入れ,その中に稚魚をいれ,ふるえで生じる水温の上昇を産熱の指標として測定した。一匹の稚魚を入れたときの温度上昇は,対照群の温度上昇と差はなかった。5匹の稚魚を入れると,水温は,対照群の上昇速度より高い速度で上昇した。10匹の稚魚を入れると,水温は,5匹の上昇速度のほぼ2倍の速度で上昇した。魚類の麻酔薬MS222で処理した5匹の稚魚を入れたとき,温度上昇は対照群と差はなかった。これらの結果は,尾びれのふるえ様の動きで熱が生まれたことを示す。間欠的な動きを生む発振器の場所を探るため,脳神経系のレベルで切断しふるえの変化を見た。後脳と脊髄の間を切断すると,間欠的な動きが連続的なものに変わった.これは,脳の発振器が,連続的なふるえを周期的に遮断していることを示す。

- 著者

- 内山 純蔵

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館調査報告 = Senri Ethnological Reports (ISSN:13406787)

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.185-238, 2002-12-20

1 0 0 0 三重県における伊勢湾のアサリ漁業の変遷と展望(総説)

- 著者

- 水野 知巳 丸山 拓也 日向野 純也

- 出版者

- 三重県水産研究所

- 雑誌

- 三重県水産研究所研究報告 = Bulletin of Mie Prefecture Fisheries Research Institute (ISSN:18838812)

- 巻号頁・発行日

- no.17, pp.1-21, 2009-10

- 被引用文献数

- 4

三重重県のアサリの主漁場である伊勢湾は、海岸線延長660km、水域面積2,342km2の規模を持つ日本最大の内湾であり、西岸(三重県側)には木曽三川や宮川をはじめ約20の河川が流入し、河口域の干潟や半自然海岸にはアサリの好漁場が形成され、採貝漁業が営まれてきた。アサリの漁獲量は1970年代以降、年間10,000トン前後(日本3位)で推移していたが、1990年代半ばから急減し、2000年代以降は年間3,000トン前後に低迷している。伊勢湾の沿岸漁業は、他の漁業が衰退した南部を中心に年々アサリ資源への依存を高めており、漁獲量の減少は漁家経営に深刻な事態を招いている。本稿では、伊勢湾西岸のアサリの漁場環境の推移や漁場行使の現状を整理しつつ、今後の資源管理への展望を考察した。

- 著者

- 中村 典子

- 出版者

- 日本フランス語教育学会

- 雑誌

- Revue japonaise de didactique du français (ISSN:18805930)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.98-101, 2007

- 著者

- 鈴木 直文

- 出版者

- 一橋大学スポーツ科学研究室

- 雑誌

- 一橋大学スポーツ研究 (ISSN:18803814)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.3-18, 2012

(スポーツの諸相へのアプローチ = An Approach to the Sociocultural Aspects of Sport)

1 0 0 0 IR 血統主義の意味・試論--国籍法違憲判決を素材にして

- 著者

- 館田 晶子

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.51-63, 2010-03

最高裁平成20年6月4日判決は、日本の血統主義の在り方に変更を迫るものであると評される。\n本稿は、血統主義とはそもそもいかなるものであるのか、これまでの最高裁判例や学説などから読み解こうとするものである。憲法学においては、血統主義は「国民=ethnos」との関連で説明されることが多かったが、国際私法の観点から、あるいは国籍制度の成立史から、ethnosとは別の要素によって説明することも可能である。

1 0 0 0 IR バーン=ジョーンズ:モリス商会のための初期のデザイン

- 著者

- 白石 和也

- 出版者

- 九州産業大学芸術学会

- 雑誌

- 九州産業大学芸術学部研究報告 (ISSN:02867818)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.91-105, 2002

- 著者

- 吉村 典子

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, 1999

- 著者

- 吉村 典子

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.48-49, 1998

Tiles were one of the most signifrcant art forms in the Victorian period for middle-class houses. The contemporary tile-makers can be categorized into 5 types (putting A-E on each production). The tiles produced by large manufacturers (A) or William De Morgan Pottery (C) tend to have ornate patterns, and are mainly used in upper-middle-class houses, particularly those of large employers' and big merchants'. They wanted to create their houses like an aristocrat's. Therefore, these tiles could be adopted to enrich their interior decorations. Meanwhile, Dutch tiles companies (E) or Morris & Co. (D) supplied Dutch or Dutch style tiles. They are mainly used in mid-middle-class houses, particularly those of artists'. The feature of these tiles is simple and delicate decorations. Therefore, these tiles could be adopted to visualize their favorite rustic atmosphere in their houses.

1 0 0 0 ウィリアム・ド・モーガンとヴィクトリアン・アート

1 0 0 0 William De Morgan = ウィリアム・ド・モーガン

- 著者

- ヘレン・ダンスタン・スミス 吉村典子執筆 ブレーントラスト 能登印刷出版部編

- 出版者

- 梧桐書院 (発売)

- 巻号頁・発行日

- 2009

1 0 0 0 ヨーロッパ・アール・ヌーボー : 世紀末の華麗なる美の全貌

- 著者

- 国際芸術文化振興会カタログ編集

- 出版者

- 国際芸術文化振興会(製作)

- 巻号頁・発行日

- 1993